影响高粱产量的决定因素,及籽粒大小遗传基础在作物改良中的应用

粒径和重量是作物产量的两个最重要的决定因素。在主要作物中已经鉴定出与粒径和重量相关的关键基因。

植物的驯化是一个基于许多自然和非自然因素的过程。“驯化综合症”是一个解释人类在主要作物中选择的关键性状的概念。

例如,减少谷物破碎(即种子保留在亲本植物上),同步开花和谷物成熟,增加谷物尺寸和数量,紧凑的植物结构,减少谷物休眠和增加顶端优势都是驯化综合症的一部分。

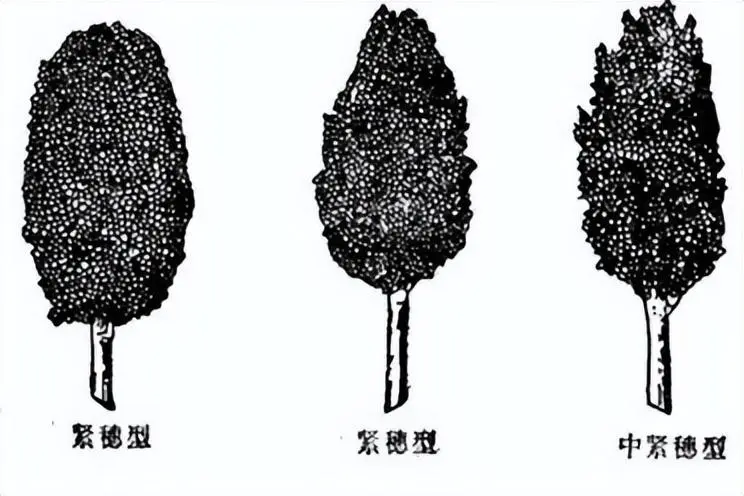

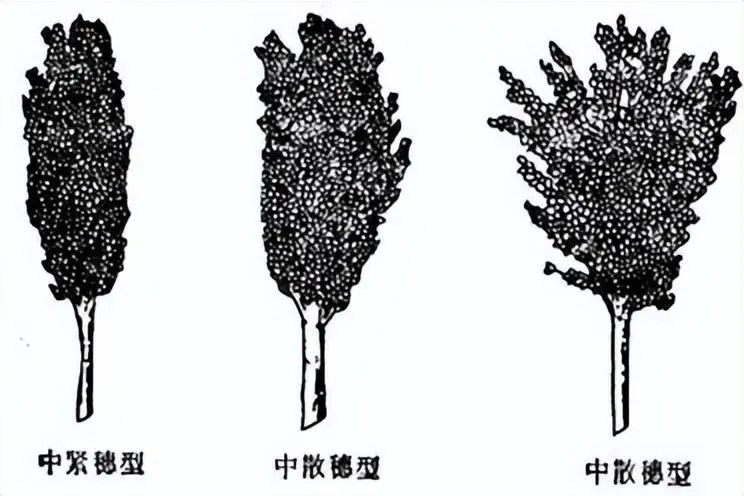

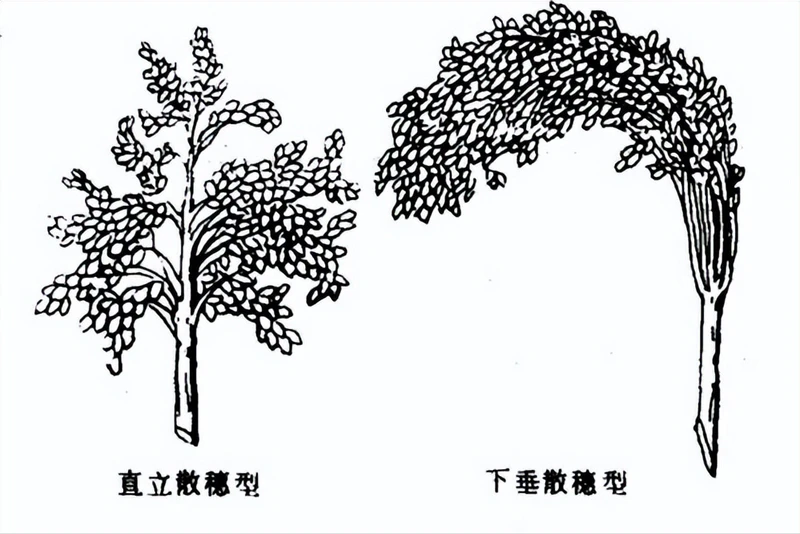

在高粱中,驯化是基于两个位点的等位基因变化开始的,以响应收获技术施加的选择压力:从破碎和开放的穗状表型转变为非破碎和致密的穗状表型。

随后可能选择具有诸如花序内晶粒大小和分支总数增加以及花轴节间长度减少等特征的表型。因此,与野生近缘种相比,栽培作物品系的产量更高。

晶粒尺寸和重量是在驯化过程中选择的两个重要性状,由细胞分裂速率,细胞大小和籽粒填充期的持续时间决定,这些性状在遗传和环境控制下。 这些也是产量的关键决定因素以及重要的质量属性。

在驯化中,选择较大的谷物而不是较小的谷物,因为较大的谷物更容易播种,收获和加工,提供更高的产量并促进幼苗的快速生长。

这种选择导致谷类作物栽培种质的遗传多样性减少。研究已经确定了谷物中谷物大小相关基因的选择特征,例如水稻中的GS3和GS5。

然而,对高粱中粒径调控基因的基因组研究有限。因此,了解高粱籽粒大小的遗传基础将为高粱的驯化和该性状在作物改良中的应用提供有用的遗传信息。

本研究采用代表高粱15个亚属的314种质和746个三级基因库物种的变异分析,分析了粒径相关基因的变异。

谷物的形态特征

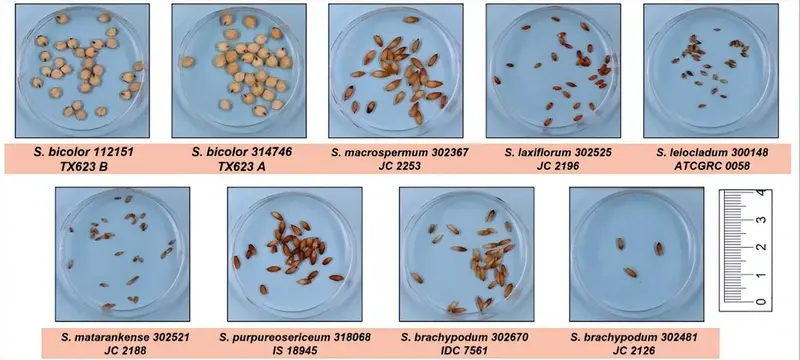

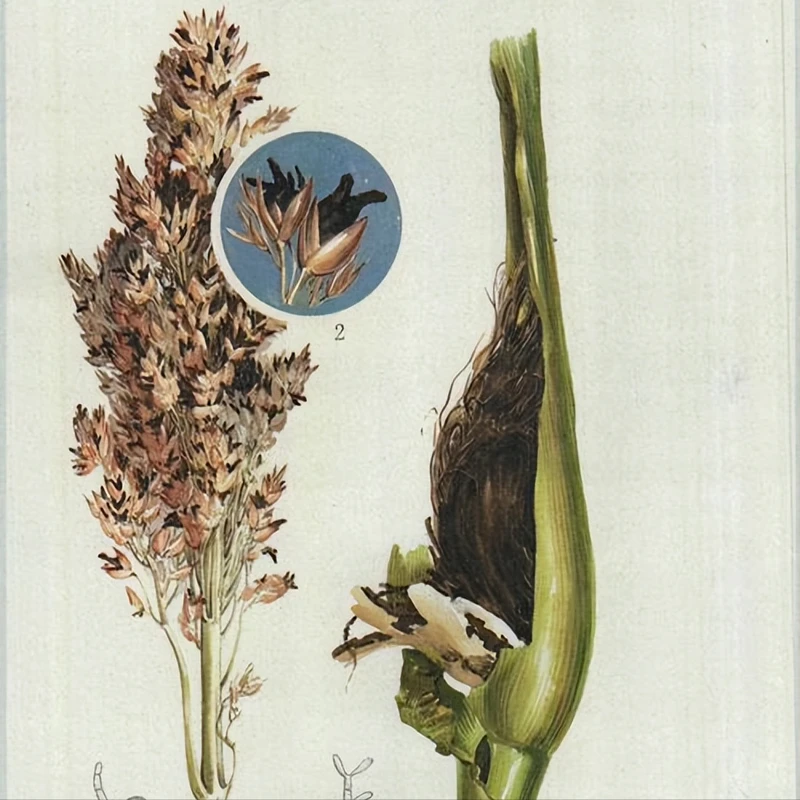

下图显示了代表五个亚属的高粱谷物的形态变化,即尤索尔格姆,马克罗斯珀姆,拉克西弗洛鲁姆,马塔兰肯斯,和斯蒂波索尔格姆。

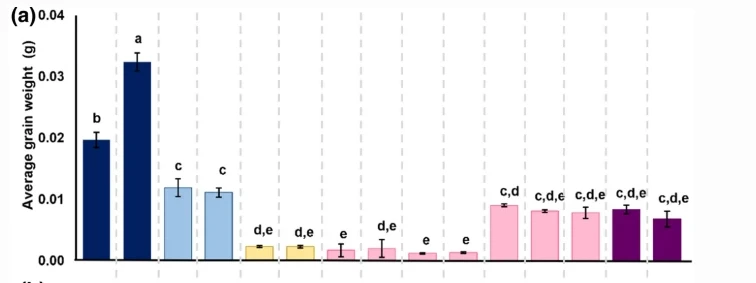

栽培品种双色的籽粒与野生高粱品种的籽粒相比明显更大。所有野生高粱品种都有较小和较窄的颗粒,呈棕色至深棕色。沙门氏菌的籽粒最大,其次是紫花链球菌和小型沙门氏菌,而链氏菌的籽粒最小。

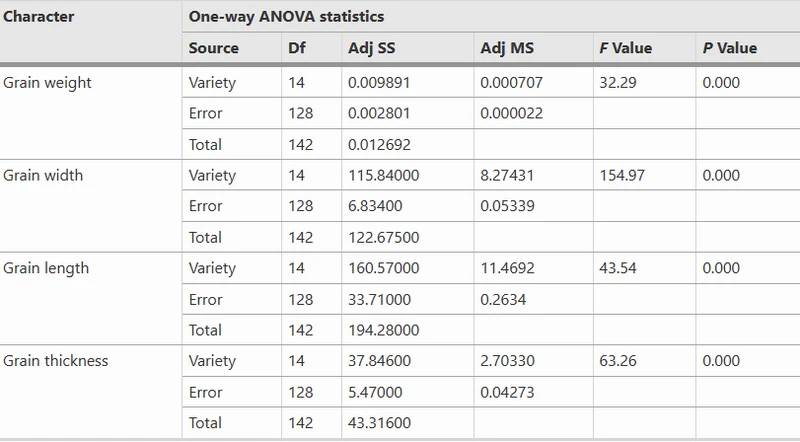

上表显示了晶粒的形态特征,使用晶粒重量,宽度,长度和厚度作为定义参数,并使用单因素方差分析检验进行分析。根据结果,所有四个参数在种质之间均有显著差异(显著性水平α ≤0.05)。

栽培物种双色高粱与野生物种的颗粒相比,每个性状的值显着更高。然而,在两种双色物种中,晶粒重量,宽度,长度和厚度也有所不同。

野生种中,也存在两种不同型质的粒径参数均与其他大多数野生种不同。

其中双色沙门氏菌的粒重最高,而马塔兰肯斯的种质最低,在成对比较中,紫花狸和短尾狸的粒重与紫花狐狸和苜蓿的粒重差异不显著。

同样,在尤索尔格姆中观察到最高的粒宽,而在马塔兰肯斯中观察到最低的颗粒宽度。

在成对比较中,将紫花沙门氏菌和短叶沙门氏菌组合在一起,而拉克西弗洛鲁姆、马塔兰肯斯和莱奥克拉杜姆则被归为一组。粒长最高的是大链球菌,而小链球的粒长最低。

有趣的是,尤索尔格姆和斯蒂波索尔格姆两个物种的粒长没有显著差异,而拉克西弗洛鲁姆,莱奥克拉杜姆和马塔兰肯斯的粒度长度相同。同样,在尤索尔格姆中观察到最高的晶粒厚度,而在马塔兰肯斯中观察到最低的晶粒厚度。

此外,拉克西弗洛鲁姆,莱奥克拉杜姆和马塔兰肯斯物种的晶粒厚度值没有显着差异。

不同高粱品种中选定粒度相关基因编码区的变异分析

基于双色BTX623参考基因组,利用基础变异分析工具对不同种高粱品种所选粒度相关基因的编码序列区域内进行变异分析。

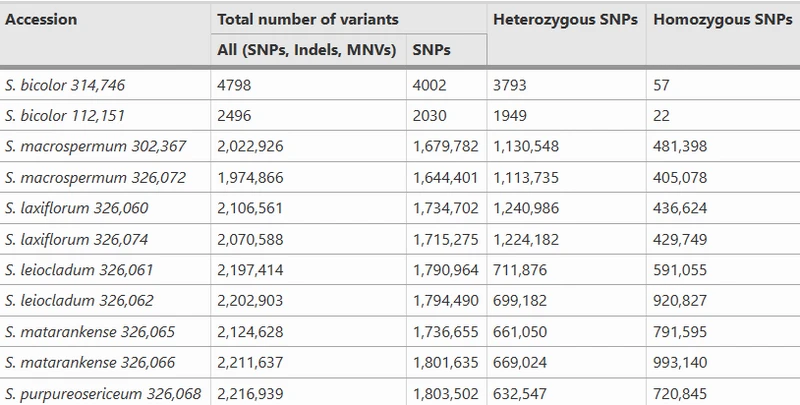

在尤索尔格姆中发现的总变异数量最多,包括单核苷酸多态性(SNP),插入缺失(Indels)和多核苷酸变体(MNV),而在双色链球菌中发现的总变异数量最少。

SNP的总数在斯蒂波索尔格姆中也最高,在尤索尔格姆中最低。在双色链球菌和大精子链球菌的种质中,纯合SNP的数量高于杂合SNP的数量,而其余物种则相反。

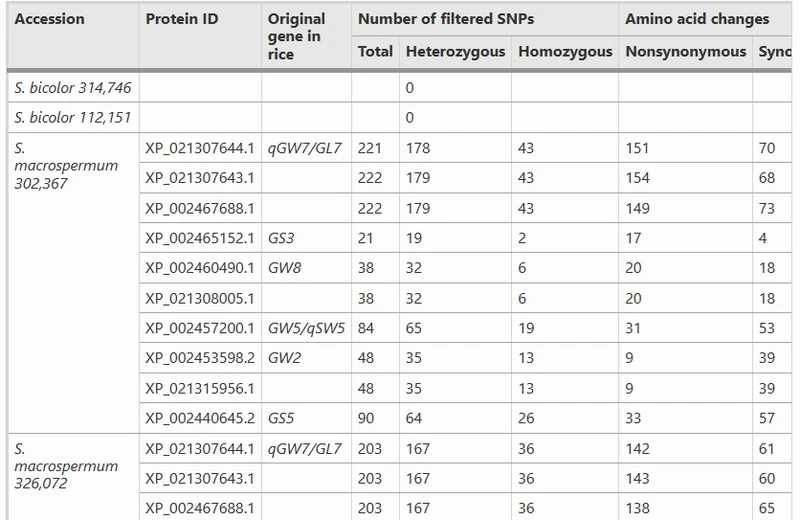

根据所选基因CDS区域的基本变异分析,所有野生物种每个基因的变异数量相似。在高粱参考基因组中,这些选定的基因中的一些具有几种转录本变异,导致不同的蛋白质序列。

例如,索比克001基因中具有三种转录本变体,产生三种蛋白质产物,索比克002具有两种转录本变体,产生两种蛋白质,索比克004具有两种转录本变体。

正如预期的那样,与参考双色链球菌相比,在CDS区域没有观察到两种双色链球菌种质的任何选定基因的变异,因为它们都是BTx623基因型。

所选晶粒尺寸相关基因CDS区变异与双色链球菌参考基因组的比较

索比克001基因(qGW7/GL7)

在野生高粱中,索比克001基因内的变异总数在两个大精子链球菌种质的所有三个转录本变体中观察到最高,其次是马塔兰肯斯链球菌。

在两种羚羊种质中观察到的变异数量最少。在该地区发现的SNP总数也观察到了类似的结果。

与纯合SNP的数量相比,大精链球菌和松花链球菌的杂合SNP数量较高,而其他物种的杂合SNP数量较低。在所有野生高粱物种中,非同义氨基酸变化数高于同义数变化数。

索比克002基因(GW8)

在索比克002基因的326个转录本变体的CDS区域中,061个紫癣种质的变异总数最高,其次是拉克西弗洛鲁姆,而大精链球菌的变异总数最低。

在该区域发现的SNP总数也观察到了类似的情况。与同源SNP相比,大精子拉克西弗洛鲁姆与莱奥克拉杜姆的杂合SNP数量更高。

索比克003基因(GW5/qSW5)

索比克003基因的两个转录本变异体中CDS区域的变异总数最多,存在于斯蒂波索尔格姆中,其次是拉克西弗洛鲁姆,而马塔兰肯斯的数量最少。

与纯合SNP的数量相比,大精子拉克西弗洛鲁姆与莱奥克拉杜姆的杂合SNP数量更高。在所有物种中,非同义氨基酸变化的数量高于同义氨基酸变化。

索比克004基因(GW2)

对于索比克004基因的两个转录本变体的CDS区域,种质马塔兰肯斯和莱奥克拉杜姆分别携带最多和最低的总变异数量。

除大精链球菌和松花链球菌外,杂合SNP的数量均高于纯合SNPs。对于所有物种,观察到的同义氨基酸变化数量高于非同义氨基酸变化。

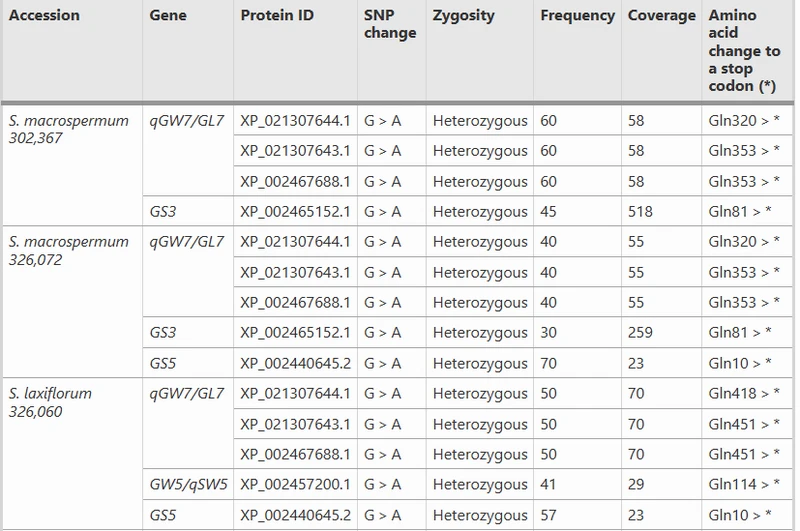

对某些种质中选定的粒度相关基因的变异分析确定了导致过早终止密码子的SNP变异。在大精链球菌和松花链球菌的两种种质中,在索比克001(qGW7/GL7)基因的所有三个转录本变体中都观察到导致过早终止密码子的SNP变异,这是甘氨酸转变为终止密码子的结果。

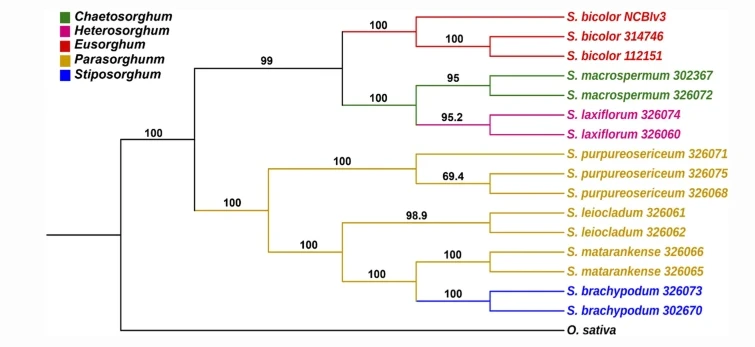

将所选晶粒尺寸相关基因的编码区的共识序列连接起来,然后与参考双色链球菌基因组衍生序列进行比对,以构建邻接树。

树的拓扑由所有分支的高引导值支持。在相邻的树中,观察到两个不同的进化枝,尤索尔格姆,马克罗斯珀姆和拉克西弗洛鲁姆在一个分支中,而斯蒂波索尔格姆和马塔兰肯斯聚集在一个单独的分支中。

关于影响高粱力度大小的结论

粒度和重量是谷物的两个关键产量组成部分。高粱的粒度因属而异,但有关控制粒度的基因的信息很少。

本研究证明了来自整个属的栽培和野生高粱物种在形状,颜色,大小和重量上的明显差异。

在两个不同的双色属品系之间也检测到晶粒尺寸的显着差异,可能是这两种种质来自两种不同的亲本种质,也可能是由于种子系生长时的环境影响。

两个单型亚属毛粱和杂高粱密切相关,有趣的是,即使在亚属内部也观察到显着差异,属于寄生高粱的马塔兰肯斯、紫穗和莱奥克拉杜姆的籽粒具有显着不同的粒度参数。

在这项研究中,我们确定了野生高粱物种中许多粒度相关基因在CDS区域中存在变异。

两种双色链球菌种质的变异数量最少,因为序列比较是使用双色链球菌的序列作为参考的。

野生高粱品种与双色高粱品种相距甚远,因此某些物种的映射百分比差异显著且较低。

马克罗斯珀姆和拉克西弗洛鲁姆密切相关,因此包含更高百分比的映射到参考基因组,从而鉴定出更多的变异。

这使得物种之间的直接比较变得困难。当这些野生物种的全基因组序列可用时,可以通过使用相同的物种作为参考序列来解决这种不平衡。

在同一物种中,与某个基因内的SNP数量没有观察到显着差异,这表明种质确实密切相关。

此外,除双色链球菌、大精子链球菌、松花链球菌和莱奥克拉杜姆种质外,所有其他种质的纯合 SNP 数量均高于杂合 SNP。

虽然高粱被认为是一种自花授粉作物,但据报道,异花授粉的比例从5%到15%不等。因此,双色链球菌、大精子链球菌和松花链球菌的异花授粉率可能高于自花授粉。

本研究旨在解决野生高粱的一些较少研究的特征,这对于利用野生高粱对优良高粱品种进行再野化并克服“驯化综合症”并获得植物活力的努力非常重要。

然而,该物种的映射百分比差异很大,因为栽培物种双色属的基因组是唯一能够用作参考的物种。

因此,与其他物种相比,与双色链球菌关系更密切的物种具有更高的映射百分比,这会影响变体分析,从而产生更多的变体。

在这项研究中,使用双色链球菌注释基因组作为参考,分析了六个关键的粒度相关基因的变异。一些基因用一个以上的转录本变体进行注释,作为替代剪接和不同蛋白质产物的指标。

在所有高粱物种中,在特定基因的所有转录本变体中观察到相同的变异数量模式。

但总体来说,与栽培高粱相比,野生高粱的粒度相关基因具有更高的多态性。

导致晶粒尺寸相关基因终止密码子的突变可能导致基因功能的减少或丧失,并可能解释观察到的晶粒尺寸的变化。

这些结果表明,对野生高粱物种基因组的分析应该允许发现有用的基因来控制高粱和其他草的粒度。

参考文献

1.格兰登和诺伊 (1985):开花后干旱对小麦籽粒细胞分裂和淀粉积累的影响,《自然》.

2.普鲁克内特(2008):野生谷物近缘植物的颗粒形态,《植物报告》.

3.莫兰德 (2001):开花基于叶绿体和核基因测序的系统发育关系,《基因组学》.

4.萨格纳森(1995):对珍珠谷子发育性状和耐旱能力的影响,《环境研究报告》.

5.考恩和布洛姆斯(1995):自然变异在调节水稻粒径和产量中的重要作用,《水稻育种指南》.