我的父亲|我的家在东北(一)

我的父亲王学珍,1919年出生在山东省登州府蓬莱县的大王庄。一生经历了民国、伪满州国和中华人民共和国三个社会时期,享年九十四岁。

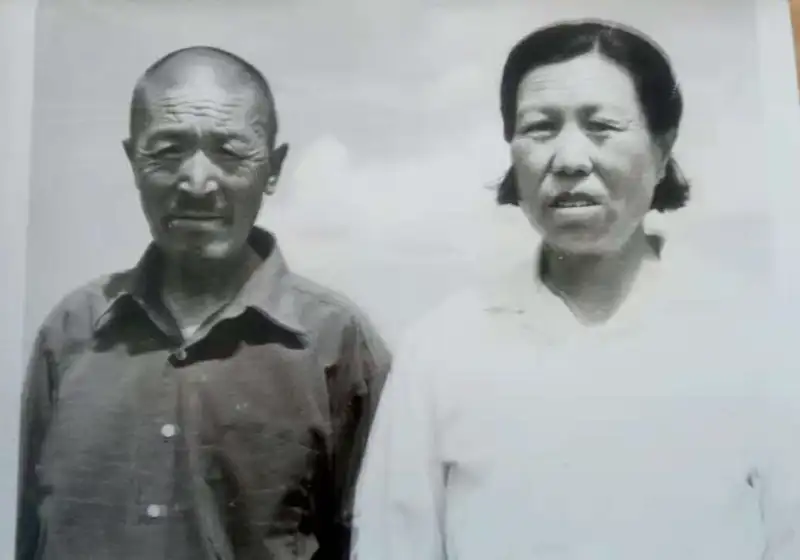

▼

家族历史

听老一辈儿的人讲,我们家当年是太爷爷和他的几个兄弟、 十来个堂兄弟从登州府蓬莱县全家闯关东来到东北的。

祖上一行人,应该是走陆路先到的河北省乐亭县,在一个叫「彭家窝棚」的小村庄,落脚休整几年,因人多地少粮食不够吃,后又一路向北,辗转落户到今天的绥化市、望奎县先锋乡附近的白三屯,分家后到火箭乡厢兰四屯开了几年粉坊,又到惠头乡的惠三屯。

惠三屯至今还有四伯父、五伯父,八叔的后人,惠二屯有二伯父的后人。太爷爷的其他十几位堂兄弟则流落到绥化市的兰西县、青冈县、海伦县一带。

我的父亲和母亲

过去那里有一个叫西洼荒的地方,那一带应该有王姓的一个分支,散落繁衍了多少户王氏的后人,说不上来。父亲肯定的说:凡是后辈按「复国文学治,兴家立业长」排辈起名字的人家,就应是王氏的宗亲。

父亲的童年生活以及先祖们的生活情况,伴随着父亲和老一辈人的去世,都无人知晓了。我上初中的时候,曾刻意问过父亲,是否记得老家山东省登州府蓬莱县、大王庄的事。

父亲说,当年闯关东时他还幼小,几乎没有对蓬莱老家的记忆,听老辈讲,祖籍是山东省、登州府蓬莱县的大王庄,王家是本地的大户人家,种地务农,爷爷王文秀曾是清朝的科考秀才。

我曾提出和父亲回蓬莱老家看看,但由于当时的生活穷困,筹不出路费,后来工作忙又抽不出时间,寻根的愿望就始终没有实现。

王氏一家来到东北,生活在望奎县西洼荒先锋乡白三屯,老少三辈几十口人居住在一起。当时的家是土坯茅草房,土坯墙围成的大院,带土门楼,有地有车有牛马,种地维持生活。

父亲那一辈共有八个堂兄弟,他行七,兄弟妯娌们生活在一起。男人们种地,女人们干家务照顾孩子,并轮流下厨房帮厨,由于人口多,家里的厨房还聘用了大师傅专门给做饭。

逢年过节要吃八碟八碗,或六碟六碗的流水席;平时收工回来,凑够一桌儿就开饭。大掌柜的是大伯,大伯及其他兄弟和长工一样下地干农活儿。

秋收后打下的粮食,预留足种子和一家人的口粮, 其余的变成现钱,买地盖房子,给弟兄们娶媳妇,过上了自给自足的相对稳定的太平生活。

好景不长,九一八事变后,日本人占领了东北三省。各地土匪猖獗,狼烟四起,伪满洲国苛捐杂税繁重,汉奸土匪还经常骚扰百姓,要钱绑票。

老百姓的日子过得不安宁,整天是担惊受怕,土匪是走了一股又来一股。每当土匪来到村里,少则住上三五天多则七八天,村里的人家必须轮流杀猪宰羊杀鸡,好酒好菜好饭地招待。

当时的王家人口多,摊派自然就多。不堪重负的人们,便想到了分家外逃避祸。为了逃生,一起变卖了土地、房屋、牛马等生产工具,各个兄弟每家分点盘缠,留作路上用。

全家老少几十口人,最后聚在一起,吃了顿散烟饺子,就各奔东西了。当时爷爷奶奶已经去世,父亲十四五岁,他和亲哥哥六伯父王学祿、伯母刘氏,还有2个姑姑,一起搬到了今天望奎县惠头乡的吴发村。

六大伯租种了几亩薄田,父亲16岁则去惠七乡扛长工。他不识字,没有文化,以前的王家,虽然是几十口的大户人家,能吃饱饭,日子殷实,但没有意识到或许也经没能力供男娃上学,想生存就只能出力干活。

勤劳的父亲

父亲一天从早忙到晚,他忙碌的身影,至今清晰地浮现在我的眼前。他16岁就给地主扛活,当打头的,带领长工干活;解放后,社员们又年年选他当生产队长,他也不脱产,领社员干农活。

不管是下雨阴天,还是刮风下雪乃至节假日,一年的365天,日日劳作。 当年生产队的队员挣工分,普通社员每天日出工按十分制核算,一个劳动力,一年大约挣3000左右的工分儿,而父亲他每年能挣到五六千个工分,一个人顶两个劳动力。

春耕、夏锄、秋收、冬储,他都了如指掌,如数家珍。干农活谁都不是他的对手,铲地人称王飞锄;割庄稼人称王飞刀,在全公社, 他都有较高的威望,人人对他竖大拇指,称赞他是一个好的庄稼把式。

六十年代,赶上生产队年景好时,年底(分红)每人一天可勾上八角或一元钱;差年就是春旱、夏涝、秋霜、雹灾等年景时,每人每天才能(分红)勾上两三角钱或五六角钱。

1965年,社会主义教育运动那一年,也是文化大革命的前一年。那年风调雨顺,粮食丰收。破天荒的,惠头乡敏头村一队,社员的日工分儿达到了一元钱, 头一回每人平均分到了520斤的口粮。

500元巨款

父亲当时任生产队长,姐姐是生产大队不脱产妇女队长, 兼任生产大队妇女主任。母亲农忙时也天天到地里干活,我当时上小学五年级,星期天也得下地干活,每年能挣到60个工分,领回自己的口粮。

扣除每人520斤的毛粮口粮钱(未加工带糠皮的玉米和高粱),年底分红,家里破天荒,头一回分回了500元的人民币。当时大队还传达了周总理关于社教运动的讲话,总理在讲话中特别提到了黑龙江省的望奎县,望奎成了典型是社教运动的丰收县。

分红得到的500元可是一笔巨款,和今天的500元不能相提并论。那时的玉米五分1斤,小麦六分1斤,烧饼八分钱一个,馒头五分一个,鸡蛋八分一个,猪肉八角1斤。

家家高兴啊,日子有奔头了,有钱了!姑娘们小伙子可以找对象,生活困难的农村里老小伙子,老光棍们手里有钱了,能出得起彩礼,娶媳妇结婚了!盖房子、娶媳妇、种地是农村人的三件大亊。

那一年,春节前农村人娶媳妇,办喜事的人家很多;来年开春,农村人翻盖房子的也特别多。

之前家家的粮食大都不够吃,每到七八月份,就开始10几天青黄不接,粮食断顿了,大人孩子们10几天吃的口粮,就是未长大的土豆。

1959至1961年的三年,是「自然灾害」最重的三年,肥沃的土地绝产,家家户户都食不果腹,孩子大人都挨饿。人会饿得两眼冒金花,胃吐酸水。我严重的胃溃疡就是那时饿出来的,等后来参加工作了才慢慢治愈。

那个年代,细粮更是弥足珍贵,得秋天麦收后,每家每户才能分到十几斤二十几斤的小麦。还得自己家去队部,用笨辗子、牛马拉套将麦子碾成面粉,面粉得用细筛筛出麸皮。

家家蒸出的馒头,包的饺子虽然发红发黑,但麦香味足,一年到头也只有过年过节才能吃得到。当时的日子清贫,但平时吃的小米、大碴子、高粱米、贴的玉米面大饼子,没有农药化肥,粮食香味儿浓。冬天吃的粘豆包、冻豆腐、酸菜、土豆白菜萝卜也都是绿色食品。

父亲一生辛劳,自己不休息,他也不让家里人休息。在我七八岁时,父亲干完一天的农活,全家人吃完晚饭后,母亲刚撤下饭桌,去刷锅、洗碗、喂猪、喂鸡,父亲就到院儿里,用笸箩装满玉米穗儿,倒在炕上,领我们搓玉米粒儿。

天寒地冻,玉米穗棒上带有白霜,屋里又冷,窗户上都挂着厚厚的霜花,手冻得又红又肿。家里晚饭后不是搓玉米棒,就是为生产队选饭豆选黄豆种,反正冬天的晚上得干活,不得休闲。当时生产技术落后,生产队没有玉米高粱脱粒机,脱粒全靠人工来完成。

望奎县地处小兴安岭的余脉,山峦起伏,沟坎交错,是丘陵地貌。当时山上有桦树柞树, 山下是呼兰河诺敏河,倆条河汇聚到一起流入了松花江。河岸两侧蒿草丛生,河里鱼儿欢跳,草原湿地郁郁葱葱,呼兰河的两边是一望无际的松花江嫩江大平原。

当冬季早晨两三点钟的时候,天还一片漆黑,母亲就做好了早饭。有时是小米干饭,有时玉米面大饼子,酸菜炖土豆块或萝卜土豆儿汤,有时白菜土豆,角瓜或窝瓜汤,配上自家腌的黄瓜芥菜萝卜条咸菜。一人一碗热热呼呼的吃完。哥姐和我就拿着锛刀、冰钏、打渔打柴的家伙事儿,跟着父亲上山打柴下河打鱼去。

十冬腊月,早晨能达到零下40多度。父亲戴着狗皮帽子,穿着棉靰鞡鞋,我跟在他后边儿穿着棉胶鞋,顶风冒雪踩着他的脚印儿走。

打我十二三岁,就一直跟他上山。呼出的哈气冻在帽子两侧,凝结成厚厚的白霜,家穷买不起线衣线裤甚至连裤衩背心都穿不上,只穿空心的棉袄棉裤,冷风呼呼地从脖子裤脚灌进身子里,为了御寒腰上腿脚都得绑上麻绳。每次都要翻山走过河床,步行20多里地,才能到草场,而此时的太阳,才刚刚从东方地平线上露出脸儿。

拂晓是一天最冷的时候,当地的农民称它为鬼呲牙。草场上的柴草是夏天别人打剩下的,边边角角,或者是低洼地积水人下不去的地方长出的蒿草。

为了能打到柴割到草,有时还得送点儿旱烟粘豆包给看草场的人,才能获得人家的允许让割草。有时割不足一车就得花钱买。一角钱一捆,现在看起来很便宜。但当时农民一天能挣几个钱,年成不好的时候,一天分红挣过八分钱。

儿时趣事

儿时有趣儿的事,是冬季和父亲捕鱼,去呼兰河畔的水泡子。用冰钏在冰面上钏出冰眼,如柱的水就会喷射出来,有时鲤鱼,鲫鱼,鲶鱼会随着水注从冰窟窿里喷到冰面上。

拿着长笊篱捞勺网当地人叫操捞子,将捞出的鱼铺在积薄雪的冰面上,活鱼扑腾几下就变成冻鱼了。我和哥将鱼捡起来放在筐里,抬着拿回家,妈会将鱼一层雪一层鱼冻在仓房屋檐下。

冬天,一家人几乎一周能吃一顿煎鱼或炖鱼。鱼虽不大,一两二两的一条,最大的也没有超过半斤的,但非常的美味新鲜,是冬季全家人最好的滋补品。

秋季的呼兰河涨大水能漫到草甸沟塘里,草甸沟塘里的水清鱼肥。用笊篱捞就能捞得3斤5斤的活鱼,当年呼兰河畔那真是个鱼米之乡。

省吃俭用供孩子们上学

父亲虽然不识字,但是他思想进步,能接受新鲜事物。他经常和邻居好友聊天儿,说新社会好,老百姓不受财主欺负,尽管当时物质匮乏,还没有完全解决温饱问题,但他们也无怨言。

父亲一生省吃俭用,含辛茹苦拉扯我们六个儿女。供孩子们上学,后来文革了,大多数农民家的孩子都回乡务农了,但父亲还要我继续上学,他和母亲说我们这辈子睁眼儿瞎、不识字,不能让孩子也没文化,我就是累弯了腰,也供他们上学。

文革期间的学校,学生经常闹课,敲桌子跺脚,把老师轰出课堂。但不管学生听不听课,当时望奎县卫星中学的老师还能一直坚持上课。我没有学好理科,文科学的还凑合,整个高中几乎没有学到什么知识,就毕业回家了。

父亲重男轻女,只供儿子上学不供女儿上学。大姐极其聪明漂亮,学习一直很好,但由于家里生活困难,人口多,15岁的她就被迫辍学,下乡到生产队地里参加劳动,挣工分儿贴补家。

辍学时姐姐气的号淘大哭,哭了三天,在母亲和四姨的劝说下,她才红肿着双眼,抽抽搭搭地拿着锄头和女生产队员一起铲草去了。那个年代,农村女孩子,大多数小学五年级都念不完,就被迫辍学下地干农活,十七八岁找婆家结婚,生儿育女。

后来,大姐投奔伊春林区在朗乡林业地区公安局工作的堂兄,在林区找了婆家。现如今姐姐姐夫已退休,在林区安度晚年,两个外甥、一个外甥女都各自成家立业,事业有成。

冬季打完场,生产队都要把最好的粮食、农副产品、秋菜、干菜上交给国家粮库。交完公粮,给社员分完口粮,库存好来年的种子,爹就会又领着哥姐和我到呼兰河南岸泡子里去打鱼或草甸打柴。

大雪天不能远走,大部分人会呆在家猫冬,父亲就和社员积肥送肥。大年二十八、二十九、甚至年三十还编炕席扎条帚。

未完待续……

2017-01-31 海南三亚

(图片来自网络) -END-

作者简介

王志华 ,笔名远近,齐齐哈尔市作家协会会员。曾任黑龙江生产建设兵团知青,中国一重教师,富拉尔基公安分局民警、副所长、指导员、分局政治处宣传干事、教导员。1977年毕业于哈尔滨电机学校政文专业。在《齐齐哈尔日报》《鹤城晚报》《齐齐哈尔公安报》《原创文学》《海南文苑》等报刊发表过多篇作品。

作者于三亚