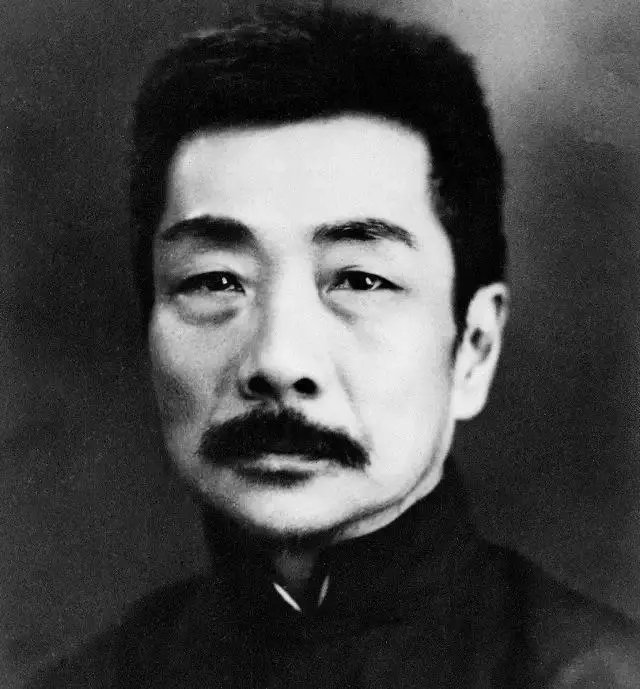

鲁迅的特殊习惯:冬天不穿棉裤,只穿薄裤子来控制自己

鲁迅与自己的原配妻子朱安,是旧社会典型的悲剧婚姻。

向往自由的鲁迅虽然是孝子,却并不愿自己的人生被他人左右,只能通过对朱安的“冷暴力”来反抗命运的不公。

因不想跟妻子朱安圆房,新婚之夜鲁迅选择睡书房,冬天只穿薄裤子来控制自己,鲁迅走过一世,也反抗一世。

婚姻的牺牲品

“朱安只是母亲的媳妇,并不是自己的爱人。”鲁迅与朱安婚姻41载,这也是鲁迅唯一对自己结发妻子的评价。

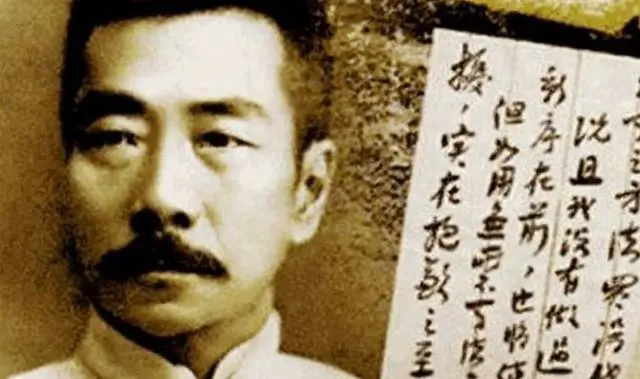

身为文坛巨匠,鲁迅作品流芳百世,无疑是合格的文学家。而作为一名丈夫,鲁迅却是无比失败的,鲁迅与结发妻子朱安两个人的生活,均因为封建礼教的束缚毁于一旦。

朱安,一个典型的传统女子,其祖父曾经是清朝官员,朱安自小也在女子的“三从四德”思想下长大。

她从未上过学堂,身材矮小,相貌并不出众,幼年缠足,走路不稳,或许在众多追求自由恋爱的人心中,朱安并不是一个完美情人,然而在鲁迅母亲的眼中,朱安是一个完美妻子。

鲁迅性格温顺,懂礼仪,为人孝顺,与朱安第一次见面,鲁迅的母亲就十分喜爱。1899年,母亲自作主张,与朱家结下了婚约。后来,鲁迅外出求学,两个人始终没有举办婚礼。

尽管鲁迅对这门亲事十分排斥,碍于母亲的颜面,却也无法反抗。为了逃避这段婚姻,鲁迅多次以各种理由拒绝回国。

1903年夏天,鲁迅回国探亲,再次婉拒了与朱安举行婚礼的要求。就这样,两个人的婚礼一直拖延了6年的时间。

浙江绍兴当地有一个风俗:养女不过26,然而1906年,朱安已经28岁,是乡亲们眼中“嫁不出去”的人。

尽管朱安承受着其他人的非议与不屑,也知晓鲁迅对自己毫无情意,却从未想过终结这段婚姻。长期思想僵化,朱安根本不会反抗。

1906年,在日本求学的鲁迅收到了国内寄来的一封信,信上说道,鲁迅的母亲已经病危,希望能够见儿子最后一面。

鲁迅惊闻噩耗迅速踏上了回国的邮轮,匆匆赶回家中,却看到母亲安然无恙。鲁迅放松之余不禁警觉起来,母亲为什么骗自己?

原来,母亲听闻鲁迅在日本结识了伴侣,她焦急不安,便设法先将鲁迅诓骗回来,与朱安拜堂成亲。

受先进思想的影响,鲁迅是自由恋爱的拥护者,他再次拒绝了母亲提出的举办婚礼的要求,却未想到母亲竟然以死相逼。

万般无奈下,鲁迅只能如同行尸走肉般完成婚礼。日后鲁迅回忆此事时说道:“那时家里人因为听说我是新派人物,曾担心我可能不拜祖先,反对旧时的婚礼。可我还是默默地按他们说的办了。”言语之中,满是无奈。

1906年农历六月初六,鲁迅与朱安在周家新台门的大厅举行了婚礼,朱安苦苦等待了7年的时间,终于盼回了自己的丈夫。新婚之夜,朱安兴奋不已,却并未料到,此后的生活竟然是40年独守空房。

40年的陌路人

婚礼当天,鲁迅按照习俗回到婚房,倒在床上呼呼大睡,全然忽略朱安。结婚的第二天,鲁迅便搬出了房间,宿在书房。

被捆绑在自己完全不喜欢的婚姻中,鲁迅也曾经想过改变现状。为了与妻子有共同语言,鲁迅曾经建议朱家人将朱安送到学堂,却遭到了朱家的拒绝。

自此,鲁迅明白:自己与朱安,不论如何都不可能成为精神伴侣。结婚后的第三日,鲁迅再次离家,只留下朱安一个人侍奉婆婆。

1919年,周家将祖产变卖,鲁迅的母亲带着朱安北上,来到北京与鲁迅团聚。鲁迅在北京西直门买了一处房产,全家人搬进去,生活其乐融融。

然而,鲁迅与朱安却始终如同陌生人一般。鲁迅可以与其他人谈笑风生,与妻子面对面却只是相顾无言。

尽管鲁迅态度冷漠,朱安却一直安守本分,在生活上给予丈夫无微不至的照顾。晚上就寝前,朱安总会提前为鲁迅收拾好床铺。鲁迅非但不领情,反而将朱安大骂一通,随后赶出门外。

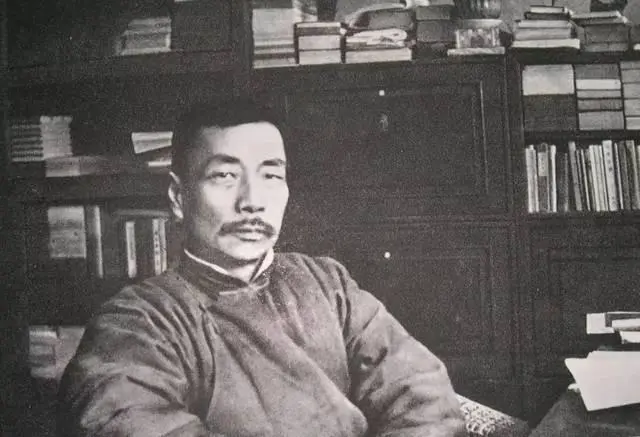

鲁迅有一个特殊的习惯:冬天从不穿棉裤,只穿一条薄裤子。

正如鲁迅所说的那样:“我岂但不穿棉裤而已,你看我的棉被,也是多少年没有换的老棉花,我不愿意换。你再看我的铺板,我从来不愿意换藤绷或棕绷,我也从来不愿意换厚褥子。”

众人疑惑不已,郁达夫却说:“鲁迅经常穿着单裤,正在过着事实上的单身生活。他从不害怕照着凉,原来他这样做,是为了降低**。”

北京冬日凛冽,母亲担心鲁迅的身体,建议朱安为他制作一条棉裤。朱安满心欢喜将棉裤交给鲁迅,却被鲁迅毫不犹豫地将棉裤扔向窗外,冷漠的眼神中不带一丝感情。

鲁迅家的保姆回忆,鲁迅与朱安的谈话,每天只停留在三句话。早上朱安叫鲁迅起床吃饭,鲁迅回一个“哼”;中午朱安喊鲁迅用餐,又得到鲁迅的一个“哼”字;晚上鲁迅熬夜写作,朱安询问是否关门,鲁迅回复“关”还是“不管”。

除此之外,朱安与鲁迅没有任何交流。

鲁迅十分厌恶与朱安接触,他在自己的床下放了一只箱子,箱子中堆满了需要清洗的衣服。鲁迅还将另一只箱子放在朱安门口,里面放着已经清洗好的衣物。如此,两个人便可以避免交流的尴尬。

尽管两个人过着有名无实的生活,鲁迅却从未产生休妻的想法。那个女子清白大于天的时代,一旦女子被退婚,就意味着整个人生的坍塌。鲁迅虽然对朱安没有感情,却不愿毁了他的一生。

就这样,两个人如同陌生人般走过了四十几年的生活。正如鲁迅所说:“我们自觉着人类的道德,又不能责备异性,只好陪她做一世的牺牲,完结了四千年的旧账。”

虽然被鲁迅冷漠对待,朱安却依旧任劳任怨。她为鲁迅做可口的饭菜,照顾他的生活起居。鲁迅工作繁忙,朱安一个人承担起照顾鲁迅母亲的责任。

后来,鲁迅与周作人闹翻,计划搬家,便想将朱安送回娘家。朱安却拒绝了鲁迅的要求,表示自己要跟着鲁迅。

鲁迅母亲尚在人世,一家人依靠周作人寄来的稿费勉强维持生计。然而鲁迅母亲离世后,周作人按照以往的习惯给家中寄钱,朱安却不愿意再接受。鲁迅与周作人不和,朱安不愿意违背鲁迅的心意,只能严格遵守鲁迅的命令。

灵魂伴侣的渴望与现实的挣扎

人们常说:从鲁迅与朱安的相处来看,横眉冷对千夫指的鲁迅是一个不懂浪漫的人,此言差矣。

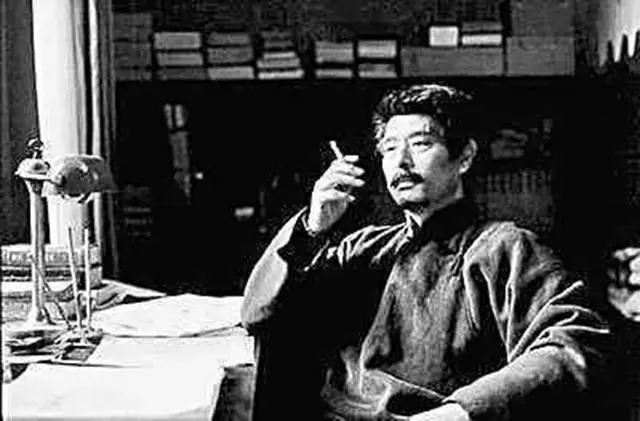

鲁迅并不是不懂浪漫,而是将对朱安的浪漫,全部转移到许广平的身上。知书达理、思想先进的许广平,就是鲁迅穷极一生追求的灵魂伴侣。

1920年,学生许广平带头发起了一场反对杨荫榆的运动。巧合的是,任职于北师大的鲁迅也对校长杨荫榆十分不满。

鲁迅与许广平志同道合,二人因此结缘。那年,20几岁的许广平青春靓丽,思想前卫,敢爱敢恨。鲁迅作为文学大师,才华横溢。二人在文学与思想上有着众多的重合之处,他们相识、相知,最终坠入爱河。

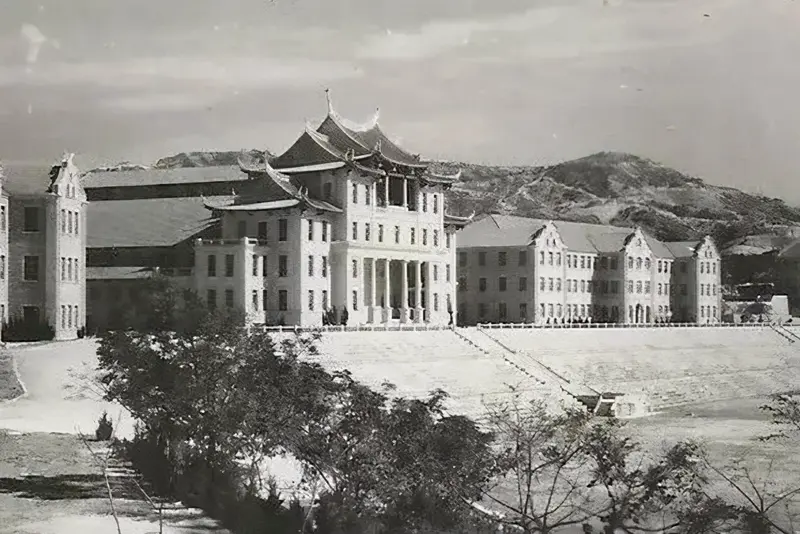

1926年,鲁迅接受好友林语堂的邀请,前往厦门任教。最初到达厦门时,鲁迅身心愉悦,他给许广平寄去了厦大的明信片,同她讲述自己来到全新环境的感受。

那时厦大是中国著名的高等学府,鲁迅作为教授每个月有着400大洋的收入,鲁迅原本想在此扎根,却在不久之后遇到了困难。

“在北京是国文系对抗着的,而这里的国学院却弄了一大批胡适之陈源之流,我觉得毫无希望……”鲁迅在跟许广平通信时如是说道。鲁迅不愿与自己看不惯的人同流合污,在厦大任职两个月后便萌生了退意。

事实上,厦大于鲁迅而言是一个缓冲期。自在北京与许广平产生感情以来,鲁迅的内心一直十分迷茫,他无法放弃自己的结发妻子,也不能给许广平名分。

对于自己与许广平的感情,鲁迅充满焦虑。11月,他在再次信给许广平试探,信中说道:“我便不问什么都敢做,但不愿失了我的朋友”,表达了自己对旧时婚姻的不满与内心的挣扎。

敏感的许广平显然知晓了鲁迅的困惑,她在回信中写道:“我们没有必吃苦的义务,得一日尽人事求生活,即努力做去。”言外之意,鲁迅应该勇敢地同封建礼教作斗争,追求自己心中所想。

有了许广平的支持,鲁迅备受鼓舞。12月底,他辞去了厦门大学的职位,也坚定了自己与许广平走下去的信念。

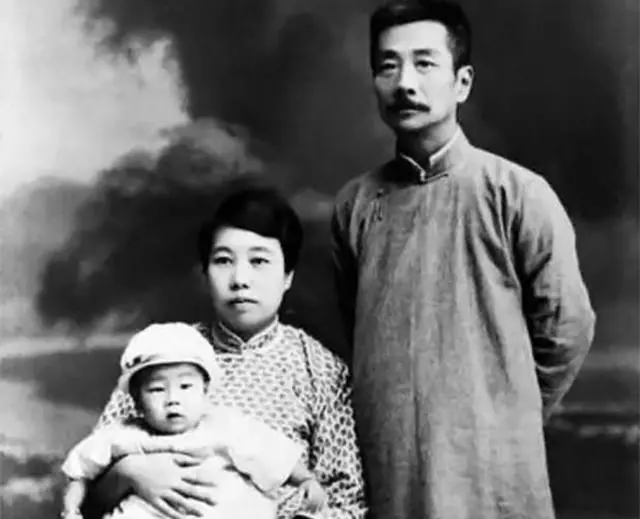

1927年,许广平与鲁迅在上海同居。那一年,许广平只有27岁,鲁迅已经55岁,仍与朱安维持着婚姻关系。

毫无疑问,与朱安相比,许广平确实能为鲁迅带来更多文学上的启示。两个人共同生活的10年时间中,鲁迅的创作热情达到了巅峰,文学作品超过职业生涯前20年的总和。

为了这段感情,许广平也付出甚多,她从未要求名分,洗手做羹汤,任劳任怨地陪伴载鲁迅身侧。

此时朱安依旧在北京过着一个人的独居生活。得知鲁迅与许广平同居的消息,朱安也痛苦万分。尽管如此,朱安依旧照顾鲁迅的家人,从未有任何怨言。

同时,朱安一直称呼许广平为妹妹,对她从未有过排斥。后来,鲁迅与许广平的儿子周海婴出生,朱安对其视如己出,经常写信询问孩子的消息,邀请他们前去北京。许广平给朱安寄去几张照片,朱安爱不释手,以此寄托自己的思念。

此时的朱安孤身一人居住在北京,没有生活来源,只能吃咸菜和馒头勉强度日。鲁迅和许广平曾经对她伸出援手,都被委婉拒绝。尽管朱安被禁锢在封建礼教之中,却并不愿意依靠别人的施舍活着。

1936年,鲁迅离开人世,那年的许广平只有38岁,儿子周海婴年仅6岁。鲁迅的原配夫人朱安听闻此消息,更是万分悲痛。这段荒唐的婚姻关系,3个人都是受害者,如今终于终结,却无一人感到轻松。

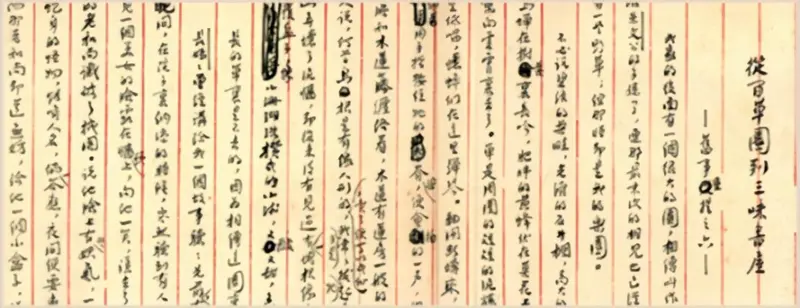

二人走过40年的形式婚姻,朱安说自己不怨恨鲁迅,却并非没有一丝怨言。1944年,鲁迅已经去世8年,朱安生活拮据无比。

在周作人的建议下,朱安决定将鲁迅的手稿卖出。那时的鲁迅已经声名大噪,众人纷纷规劝朱安:小心保存鲁迅的东西,不要轻易卖掉。

朱安听闻此话激动异常,说道:“我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀。”鲁迅在世时,朱安从未表达自己内心的不满,然而愤懑不吐不快,说些无关痛痒的话,也成为了朱安唯一发泄的方式。最终,朱安还是小心翼翼地将鲁迅的手稿保存起来,并未将其售卖。

1947年,朱安已经奄奄一息,鲁迅从前的学生宋琳前往探望,此时的朱安已经动弹不得,神智却还清醒,她请求宋琳转告许广平:希望自己死后能够与鲁迅合葬,给自己供养一点水,念一些经超度。

遗憾的是,朱安还是未能实现自己的愿望。离世之后,朱安在鲁迅母亲的墓旁下葬,而她没有墓碑,坟头也没有规则的形状。

后世对于朱安的真实身份也讳莫如深,就连许广平的文字记载中都只是模糊地说道:鲁迅原来有一位夫人朱氏,名安,他的母亲长辈都叫她安姑……

自1906年到1947年,朱安与鲁迅维持了41年的婚姻关系,却与陌生人无异。夫妻一场,无爱无性,直至孤独终老。鲁迅与朱安二人的婚姻,受限于封建礼教,而朱安本人,是传统糟粕最大的牺牲品。