成语温故丨不求甚解:被误解了的陶渊明的会意和真意

今天大部分人在使用成语"不求甚解"时所取的意思,差不多等同于其谐音"不求深解"。这个其实也是成语演变过程中的一个正常现象,比如"桃之夭夭"本是说桃花灿烂,却被诙谐地用作了"逃之夭夭"。

但这个成语其本义的意境和志趣却远比"不求深解"要悠远深厚得多。

不求甚解,语出陶渊明的《五柳先生传》:

"不慕利,好读书,不求甚解,每有会意,欣然忘食。"

这个"甚"字,是指过分的、偏执的意思。古人常会用"甚矣"做口头禅,其意思大概等同于台湾人很喜欢用的"太超过了"。今天我们常用的"甚至"一词,也是取这个意思。

不求甚解,意思并非说读书不用读太深,因为后面还接着一句"每有会意,欣然忘食",没把书深读进去,是不可能有这样的状态的。其意思是说,读书不要去探求那种很偏执、很偏门的注解。有一种解为"不钻牛角尖",大概有此意思,但不够到位。

要理解这个成语的意境,就要明白陶渊明所不愿意求的"甚解"指什么。

陶渊明所反对的,其实是从魏晋沿承下来的"玄谈"之风。玄谈,又称清谈,始于在陶渊明之前一百五十多年的曹魏时期何晏、夏侯玄等人,其后两百多年流行于士大夫阶层之中。其特点是崇尚老庄、并受佛理辩论影响,喜欢做一些有无、本末等感念的辩论。

这种玄谈着迷于构造抽象玄理和文字机锋,尤其是士大夫在玄谈之中还常常伴随着一些虚浮萎靡的作风。陶渊明的祖上、东晋名将陶侃开始,就很排斥玄谈。

而陶渊明本人,其风格与嵇康等竹林七贤相接,喜好亲近自然,而对这种于实务和真实情感等都毫无益处的抽象玄理和文字论辩毫无兴趣。

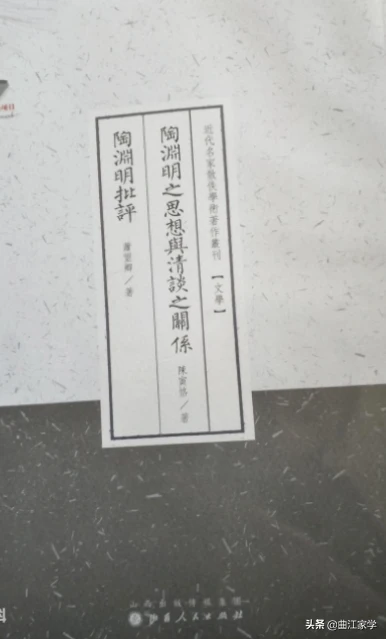

此方面,陈寅恪先生有过一篇论文《陶渊明之思想与清谈之关系》可作参考。

故而,不求甚解,放开对那些虚浮玄理和无谓论辩的偏执,才能让自己"每有会意,欣然忘食"。

真正的读书,这反而才是真正的"深",而唯有"深",才不会"甚"。

于是乎,"此中有真意,欲辨已忘言"了。