见过土的,没见过那么土的

落月无声

岁月无痕

大草帽和黑雨衣的印象

从柔韧的竹筒中剔抽浅黄的竹片,

长宽各一样。

从厚实的手茧里穿引密麻的针线,

丝丝环相扣。

编织那一顶不透雨水的草帽。

汗水流过的脸颊,

尘土布满的两腮,

淋湿不了忧伤的眼神,

模糊不了憔悴的面容。

带上那一件透不过风寒的雨衣,

黑黑的厚厚的垂到脚面上。

这样的装束是这一群人的印象,

大草帽,黑水衣。

来去匆匆耕耘在田野间奔忙,

风吹日晒的有对悔悟的感伤,

遮风避雨的有对新颜的向往。

太阳初升踏破晨曦,

黄昏日落送走晚霞。

稻田收割金秋的波澜,

晒场如山的苞米黄灿灿。

不变的是一种记忆,

心灵深处涓涓流淌。

用最美丽的青春温馨寂漫的风霜,

用最炽热的情愫送走风尘的流浪。

挥之不去的记忆,

记住了,在这一群人中就找不回那熟悉的面孔。

太多伤感的情思,

伴着祝福和祈祷。

从而有了宽慰的力量。

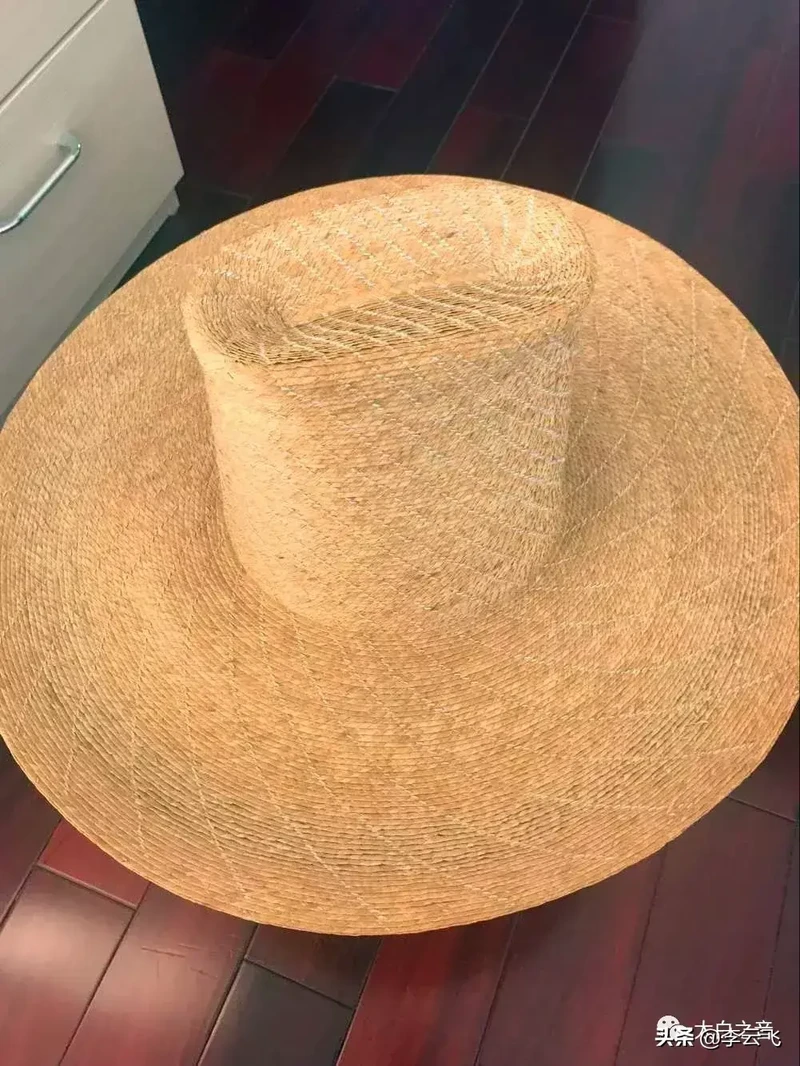

嘉丽泽大草帽

嘉丽泽大草帽

嘉丽泽大草帽

嘉丽泽大草帽源起

嘉丽泽遗存竹林

1952年国营云南嘉丽泽农场设立(以下称为嘉丽泽),1995年正式定名至今的云南省杨林监狱,历史上曾经叫做“云南省第一劳改农场”,2010年完成监狱布局调整,是一个农业生产劳动长达58年的典型国营劳改农场。上世纪农林牧副渔工为一体的监狱企业远近闻名,它的“嘉丽泽”品牌监狱企业产品,曾经在整个云南监狱文明史中占据很长时期的一定的比例,比如嘉丽泽玫瑰酒、嘉丽泽骨科、嘉丽泽渔业、嘉丽泽车架等。

嘉丽泽地处嵩明坝子最低点东南部,是八河汇成一江的上游地段,土地平旷,雨量充沛,水系发达,低洼潮湿,风沙很大。“眼睛一睁,干到熄灯;眼睛一闭,提高警惕。”是劳改农场监狱警察最真实的现实生活写照。警察带着犯人,从事大田劳动,日出而作,日落而息,年复一年,日复一日。

当时国家财政不保障,监狱为节省每年购买罪犯使用的“低值易耗品”劳动工具支出,就在河岸种植大量防风竹林,一是加固河堤保护农田、对农作物防风以提高粮食产量,二是为了在农忙到来之前配置大量篾制罪犯劳动工具。那些河堤边的竹林,因土肥水足,慢慢就长成了竹林,可供农业大队犯人砍伐编制篾货农具,越长越多,越伐越长。

农场押犯结构多元,那些来自全国各地和缅甸籍的篾工,从编织简单的粪箕、背箩开始,在编织大量篾货劳动工具的日积月累中,编篾熟练程度和编织技能,逐渐达到新的独创水平。 农业生产劳动时间较长,加之警察和犯人生活卫生装备供给远远不足,慢慢就开始探索编织一种能够遮风避雨遮阳的草帽。最初用于遮风避雨遮阳,后来越编越好,越编越精致,就出现了一种,这种存在于劳改队,与农耕文明息息相关,与警察和犯人生活形影不离,与西部牛仔草帽相似,又不尽相同,很潮、篾制的、劳改队独有的手工品。

监狱布局调整之后,那些曾经“红极一时”的省优国优劳改名牌,就慢慢退出历史舞台,淡然消逝在人们的视野,其中包括,嘉丽泽这种精巧手工的大草帽,是劳改农场时代的产物,成为近半个世纪嘉丽泽警察和犯人的特殊服饰,成为监狱农耕文化中曾经耀眼一种文化现象。

特殊环境产生。嘉丽泽在水量充足的河堤种植防风竹林,最初只是备用编织罪犯劳动工具的储备库,供给农业生产编织农具所需要得篾条。后来,慢慢演变出,以劳改农场漫长的农耕劳动为背景,依托监狱特殊的客观环境,“特殊环境的特殊典型”的嘉丽泽大草帽,就地取材,取之不尽,用之不竭。直到现在,嘉丽泽河堤的竹林,仍然是嘉丽泽自然遗存农耕时代保留较好的自然资源和靓丽风景,约3330平方米,静谧清新,绿竹成荫,自然成林。

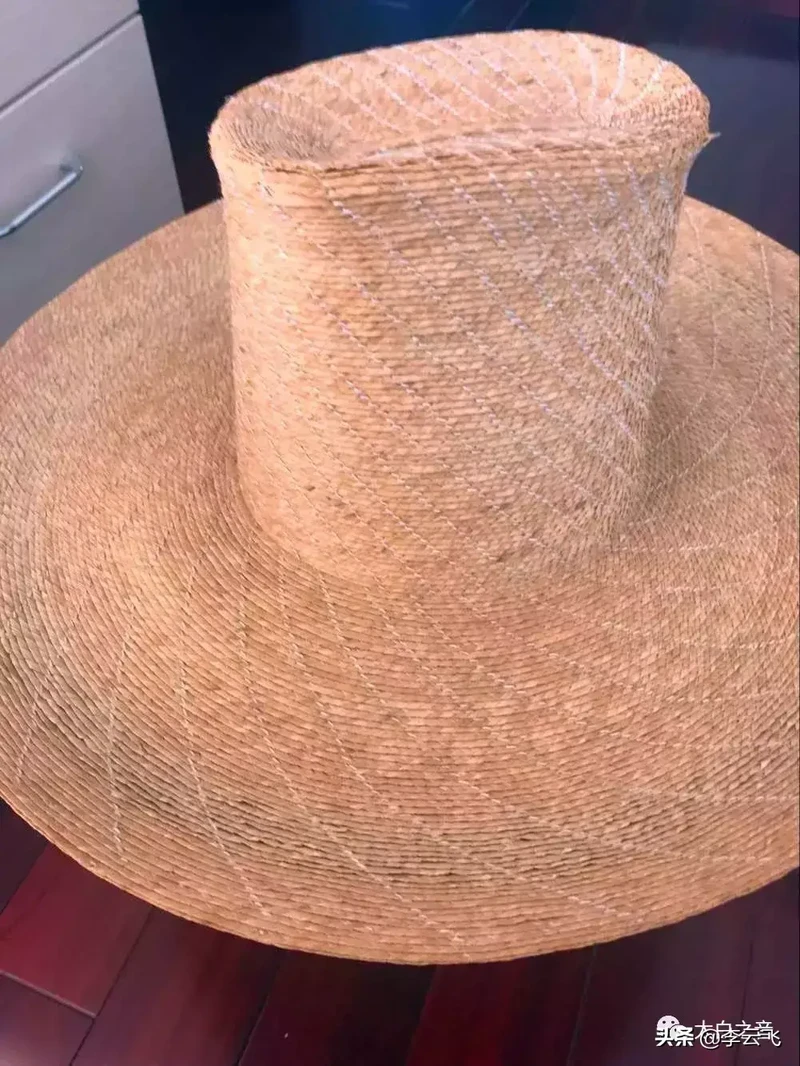

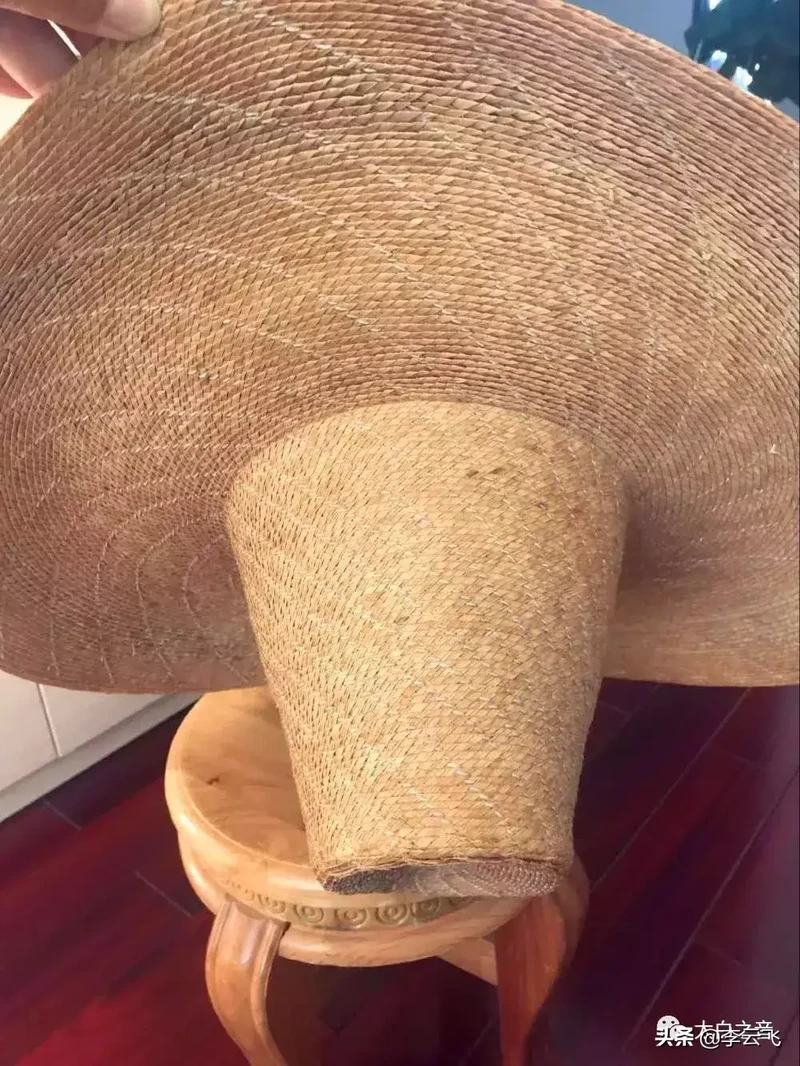

特殊材料制作。编织草帽的材质和缝织线,均和社会上的草帽有所不同。嘉丽泽大草帽,虽然叫草帽,但是它不是草编织的,和“锅盖”、“蒸笼”“鱼兜”相似,却有本质的不同。它是竹篾建构,取材于竹筒长短、宽窄均匀的竹纤维。缝制竹纤维的线,取材于用于农业生产的化肥口袋链条线,经久耐用,光滑细腻,缝织出的竹纤维永久十分精巧。来源于特殊的材质,来源于特殊的缝线,编织出的大草帽,当然就不一样。

特殊身份象征。所谓“铁打的监狱,流水的犯人。”犯人的刑期往往不长,缝织草帽的材质可以一般,等到草帽戴坏了,刑期也差不多了。而监狱警察是一辈子的“无期徒刑”,得让需要耐用,时间能戴的越长越好。出于对警察的尊重,犯人所戴草帽材质,不能超过监狱警察所戴草帽的材质。警察的草帽选材用篾片外壳的篾青,犯人的草帽用竹子篾片中的篾簧。 草帽分为帽筒和帽檐两部分,帽筒长短,帽檐宽窄,则因人体态而异,因人身份而异。用坚韧篾青编的草帽,材质最好,缝制难度最大,使用年限最长,帽筒自然较高,帽檐相对较长,是警察戴的草帽。相反,用普通篾簧编织的草帽,材质一般,缝制难度不大,使用年限较短,帽筒较警察的低,帽檐较警察的短,是犯人戴的草帽。犯人的草帽因材质一般,使用年限较短,也便于他们在刑满释放前送给他犯,留作纪念。 警察戴上大草帽,就是标配的单警装备。一般要一个月才能编织出一顶,使用5年也戴不坏。基层警察上班戴,机关警察下队指导工作戴,监狱长、政委下队检查工作也在戴,风里来,雨里去。犯人用的大草帽,只能在劳动和队列行进中可以戴。如果见到警察,犯人齐涮涮地摘掉大草帽,停止行进,站在距离警察三米之外,行注目礼并报告。如果警察进行队列讲话或开大会,犯人则将草帽摘下,托在手中,放在膝盖上。如果到大田里种豆,则将大草帽翻过来,装上豆子,大草帽就成为了犯人劳动的农具。

特殊时期存续。在监狱雏形的劳改农场,在风雨无阻的农耕生产中,这种劳改队独有的手工艺品,不经意间流入农场,产生于上世纪60年代,风靡近50年,消失于监狱布局调整之后。曾经成为地方区域行业特色,喜闻乐见,极为抢眼,在监狱周围乃至云南监狱系统,特色的大众化的一个时代标签。

特殊文化烙印。云南地处西南边陲,罪犯结构多元化。这种多元化的罪犯结构,带来了各种风格的草帽编织技术。比如,每个监区(当时叫大队)关押罪犯的结构不同,那些出自不同大队的草帽,就会表现出可供分辨出不同群体的草帽。具体说,只要看所戴草帽的款式,就能辨别出,他是那个大队的警察,他是那个大队的犯人,因为草帽的手工不一样。特殊的群体,特殊的年代,特殊的环境,编织出劳改队独有的草帽,鲜明地区别于社会上的草帽,它曾经无数次拨动过监狱警察的内心,深刻而又普遍影响过监狱的生活,是中国监狱发展史上为数不多的一种非物质文化遗产

衰草枯杨

监狱非物质文化遗产的典型

曾经有警察,头戴嘉丽泽大草帽到昆明城内,立刻引来街头无数过客的驻足观看,啧啧惊叹。嘉丽泽大草帽,是全国劳改农场非物质文化遗产的一个缩影,它与社会上所能见到的草帽,就是不一样。

鲜活精巧的手工。社会上的草帽是草编织的,轻便、使用年限短、间隙大、不避大雨、风来容易吹掉。嘉丽泽草帽是竹篾编织的,厚重、使用年限长、密不透风、大雨可挡、风来纹丝不动。竹纤维本身的重量,每条竹片约50克左右,远远重于社会上的麦秆材质。劳改队的草帽,一般的风是吹不掉的,一般的雨是淋不透的。警察越过田埂,抑或犯人跳沟下地,第一个动作都是摘下草帽,防止头上的手工品跌落、弄湿弄脏,可以看出对这个特色的防风防晒防雨的手工品,肯定是情有独钟。

特殊身份的服饰。社会上的草帽手工粗糙,风格单一,不分身份。嘉丽泽草帽做工细腻,风格时尚,线条起伏,有的帽檐两侧微微上扬,有西部牛仔式样的“耳朵”,有的则只有一侧有“耳朵”,可以满足不同审美心理需求。警察草帽和犯人草帽各不相同,警察款式的草帽只能警察戴,犯人款式的草帽只能犯人戴,身份不同则所戴草帽就不尽相同,而社会上的草帽老少咸宜、没有严格的身份限制。

监狱文化的表达。社会上的草帽风格统一,单调。嘉丽泽的草帽千差万别,帽筒和帽檐比例长短,因人而异。个子高的,帽筒则长;肩膀宽的,帽檐则宽。通常,警察的草帽宽不过肩,警察肩章要露出,兼顾防晒和**制服;犯人的草帽宽不过脸,犯人的脸部不能遮挡太多,兼顾劳动又便于识别。

农耕生产的信物。社会上的草帽材质一般,质量一般,使用年限不长,使用四季之后,草帽的历史使命也基本宣告完成,仅仅是春种秋实的遮阳工具。而嘉丽泽的草帽为竹纤维材质,缝针的线为化肥口袋耐用的针针线,质量较好,使用年限很长,能够满足警察和犯人长期野外的风吹日晒,包括但不限于遮风避雨的农具,更是劳改农场的农业的必备信物。

劳改农场的印迹。社会上的草帽,只是一种简单的遮风避雨农具,并不能称其为手工艺品。而嘉丽泽草帽,带有监狱生活的精巧文化符号,曾经主导并影响着长达60年监狱生活的主流,是劳改农场特定的产物,是鲜活的监狱技艺,是生动的监狱名片,是可视的监狱实物。

嘉丽泽大草帽

嘉丽泽大草帽,是全国劳改农场非物质文化遗产的一个缩影,是和新中国监狱文明史相伴相生的产物。它与社会上所能见到的草帽,就是不一样,它存在于劳改队,与农耕文明息息相关,与警察和犯人生活形影不离,与社会上所见到的草帽和西部牛仔草帽相似,又不尽相同,是很潮的、篾制的、劳改队独有的手工品,让人觉得稀奇,眼前一亮。

进入新世纪,随着农耕时代的结束,劳改农场转型为监狱之后,这种传承了近半世纪的特殊手工技艺,慢慢淡出人们的视野,悄然消失在尘封的历史中。 特殊的群体,特殊的年代,特殊的环境,编织出劳改队独有的草帽,这种以农耕文化为背景的手工技能,鲜明地区别于社会上的草帽,它曾经无数次拨动过监狱警察的内心,深刻而又普遍影响过监狱的生活,是中国监狱发展史上为数不多的一种非物质文化遗产,亟待引起重视,并加以抢救性保护。

嘉丽泽大草帽

嘉丽泽大草帽

《太白之音》版主李云飞

作者简介:李云飞,笔名河鲅,1980年11月生,男,汉族,法律和汉语言文学专业,本科文化,云南嵩明人,云南民族文化摄影中心会员、昆明市作家协会会员,新媒体《今日头条》号、《搜狐》号和微信公众号《太白之音》原创版主,在司法部核心期刊《中国监狱学》和云南省司法厅刊物《法治与社会》发表过多篇调研论文,完成创作河鲅文集4卷,《新聊斋志异》100篇,河鲅游记100篇,徐霞客文史研究成稿20万余字。