小麦秆“画”出大世界

近期,一幅以麦秆画形式呈现的爆火手游《原神》里的“望舒客栈”吸引了众多关注,诸多网友惊呼:“这个麦秆是自己理解的那个麦秆吗?”

小麦可以变成让人回味无穷的油泼面、大刀面、肉夹馍、时辰包子等美食,但你能想象吗,其貌不扬的麦秆,竟也可以成为一幅幅精美绝伦的画作——麦秆画。有没有惊讶又惊奇?是不是瞬间被劳动人民的智慧与巧思所折服。

麦秆画,又称麦草画、麦烫画、麦秸画、烧烫画等,是以麦秆为原料,融合了绘画、剪纸、版画以及多种民间手工技艺制作而成的工艺美术品,有“中国民间艺术一绝”的美称,既富有浓重的传统文化内涵,又极富现代装饰性。

据考古发现,自秦朝起,麦秆画就被作为高档饰品,悬挂于殿堂阁楼、豪门贵舍之中。隋唐时期,麦秆工艺品被列为皇室专用,在皇室贵族间赏析珍藏。宋朝时期,逐渐与当时流行的扇子等日常用品结合,作为扇面上的点缀或装饰,这直接影响了此后麦秆工艺的发展方向,出现了平面剪贴等工艺形式。至明清时,麦秆画发展日臻成熟,逐渐走进了寻常百姓家。

(一)

我国地域广阔,多个地区有着麦秸画制作传统,但盛产小麦的中原地区最为悠久。据《蒲城县志》记载,蒲城制作麦秆画已有上千年的历史,苏坊镇更是以制作麦秆画闻名于世。当地人在婚丧嫁娶、贺寿、乔迁或节庆时,会将麦秆画作为礼物馈赠。

蒲城农业基础好,小麦是当地最重要的粮食作物,在为人们提供生活必须的粮食之外,也为麦草工艺发展提供了重要的原材料——麦秆。加之,蒲城有着深厚的历史文化底蕴,千百年来受到周、秦、汉、唐文明影响,使得蒲城麦草工艺从产生之初就具有了独特的审美价值和文化内涵。

蒲城麦草工艺的再生产肇始于20世纪80年代中期,以1985年蒲城县苏坊镇建立的两家以麦草工艺生产为主的企业,即兴文麦草工艺厂和苏坊麦草工艺厂为标志。2018年,蒲城麦秆画被列入陕西省第六批非物质文化遗产代表性项目名录。

近年来,蒲城麦秆画制作技艺愈加精良,传达的意象愈加丰富,作品也愈发精美,先后获得“最受欢迎的陕西旅游纪念品”“非遗优秀项目奖”“世界手工艺精品展金奖”“后稷金像奖”等殊荣。以贺兴文为代表的蒲城麦秆画手工艺人不仅让“泥土麦香”从乡村飘向大江南北,还让其从关中大地飘到了海外。先后应邀为G20农业部长会议制作国礼,为中国残奥委员会制作国礼及运动员随手礼,为电视剧《黄土高天》制作麦秆画道具100多件……蒲城麦秆画作品数百次参加国际及国内文博会、艺博会等展示展销和学术交流活动,获得国内外大奖上百项。

(二)

“中国古文化艺术的一块瑰宝”“最能体现中国文化深厚底蕴的民间艺术品之一”“中国民间艺术一绝”……麦秆画因何被冠以如此闪亮的“头衔”?

吉祥的寓意。在古代农耕社会背景下,人们将小麦视为一种具有特殊意义的农作物,在祭祀天地时常常使用小麦。它不仅是丰收的象征,还被赋予了财富与吉祥的精神意涵,是一种自然崇拜的体现。相传,东汉光武帝刘秀早年间曾藏身于麦田,从而躲过了王莽的追杀,因此,在其当了皇帝后便将小麦视为祥瑞之物。渐渐的,民间也将麦草视为祈福迎祥之草。古人汲取民间祭祀活动及婚丧嫁娶的礼法,用麦秆创作出“福”“禄”“寿”“贤孝传家”等字画,用以传情达意,祈佑康宁。

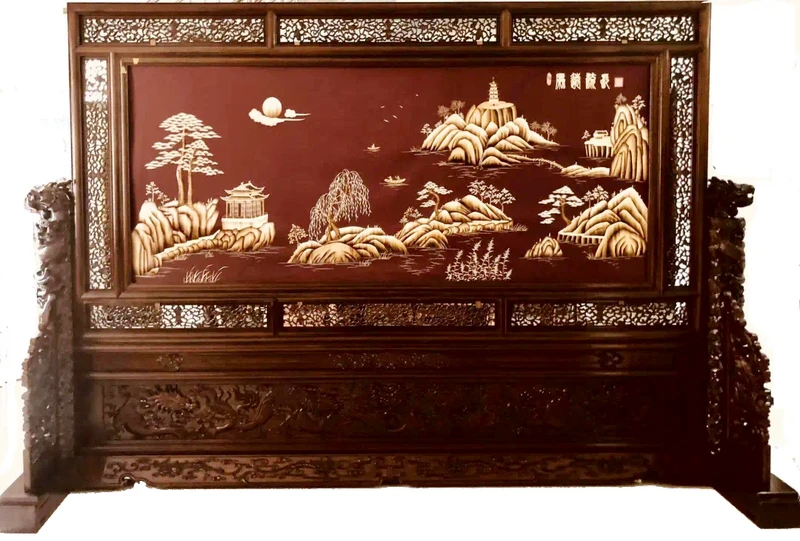

精湛的工艺。麦秆画是民间纯手工技艺,制作精细而繁琐,过程漫长而艰辛,对制作者耐心、毅力以及审美能力等都是极大的考验。随着时代发展,蒲城麦秆画制作技艺也在不断发展与创新,如今一套完整制作工艺包含熏、蒸、漂、染、打磨、刮、拼、剪、切、熨烫、绘、刻、粘贴、镶嵌等30多道工序,每道工序又都有门道。比如,在高温烫画中要根据需求,采用划、涂、搓、点等不同技法,烫画出不同色度。20世纪90年代后,立体绘画熨烫技法的产生,现代美术思想和绘画技法的融入,使得麦秆画作层次更加清晰,光感更加自然,也有了立体的透视效果,让麦秆画这项古老的传统民间艺术焕发出了时代光彩。近年来,蒲城麦秆画又大胆借鉴国画、工笔画、版画、剪纸、烙画、漆画、浮雕等艺术表现手法,画面风格上以民间传统工艺为本,色彩运用上以麦秆自然色为主调,点缀少许明快色彩且富于变化,使作品更具观赏价值。目前,蒲城麦秆画已从最初的以文字为主的单一品种,发展为屏风、挂屏、瓷瓶、牌匾、纪念品、立体浮雕麦秆画等十多个系列上千个品种。

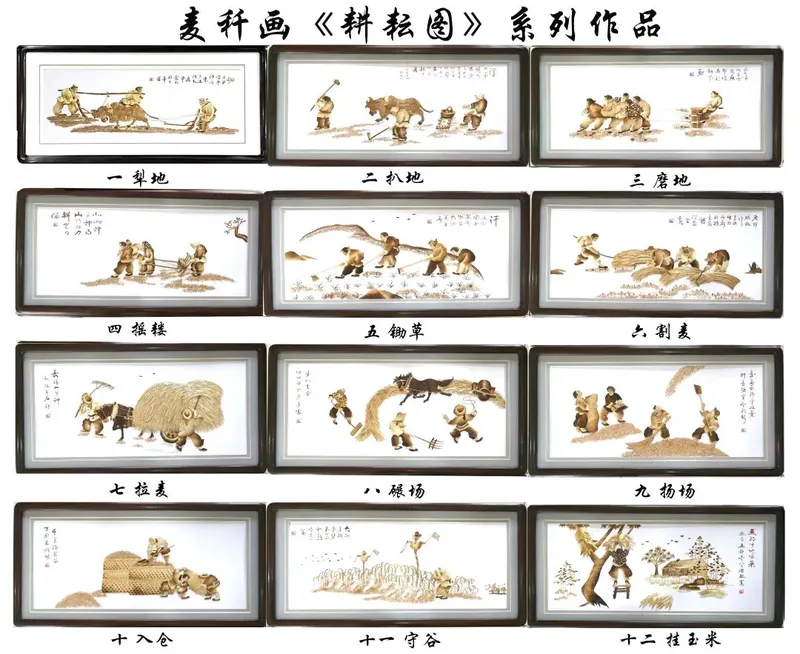

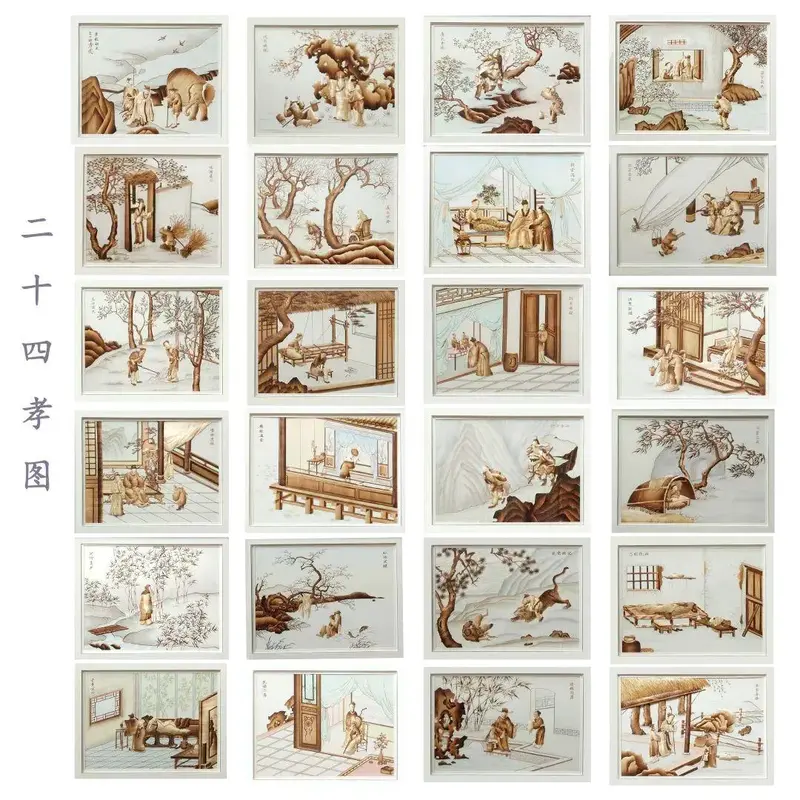

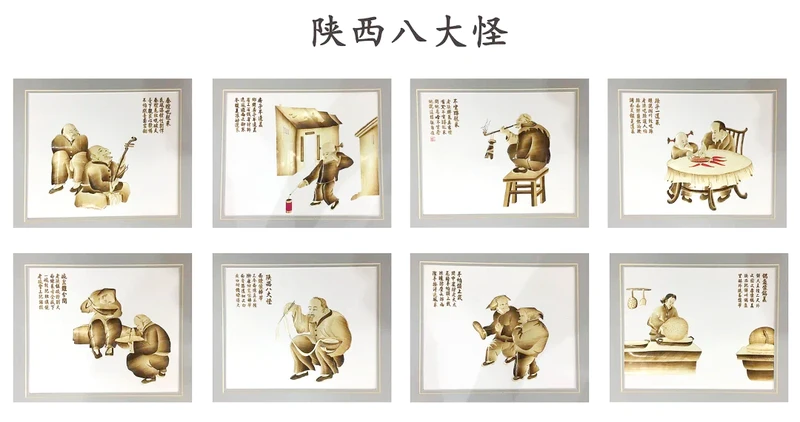

丰富的内涵。蒲城麦草工艺从周、秦、汉、唐文化和关中民风民俗等传统文化中汲取创作灵感,在表现浓郁地域文化特色的同时,又融入时代元素,贴合当代审美,不仅艺术表现手法有新突破,所表达的文化内涵也越来越丰富。作品涉及历史典故、神化传说、中华优秀传统文化、关中民俗、花鸟人物、山水建筑等题材。比如,《盛唐风情》《二十四孝图》《耕耘图》《陕西八大怪》《关中民俗》《四喜人》《大雁塔》《关中人》《清明上河图》《金陵十二钗》以及现代人物、山水、花鸟等,让蒲城麦秆画艺术价值和收藏价值不断提升。

特殊的材质。制作麦秆画最重要的原料是麦秆,它是天然的、绿色环保的可再生资源。麦秆画既保留了麦秆的自然光泽、纹彩和质感,其展现的人物、花卉、动物栩栩如生,具有光泽透亮、装饰效果好、艺术感染力强等优点,兼具古朴自然、高贵典雅之美,且经过处理后的麦秆能保持上千年质地不老化、不褪色。20世纪80年代发掘秦怀王墓时出土一幅麦秆画,历经2000多年依然光泽鲜明,不失古朴本色,令人叹为观止。

(三)

如何让麦秆画这项古老技艺在新时代绽放出新光彩,走向更大舞台,拥抱更大世界?

表达内容更加时代化、潮流化。惟保守也,故永旧;惟进取也,故日新。非遗的保护和传承,绝不是简单的“复制粘贴”,在以麦秆工艺表达传统文化、民风民俗、花鸟山水等内容基础上,紧跟潮流风向标,贴合当代审美,展现时代特征,以匠人之心、创新之意,表达当下情感,讲述当代故事,尝试从多角度找到传统文化与现代生活的连接点。比如,备受年轻人喜欢的IP、动漫、手游、卡通形象,根据热点事件改编的漫画,抑或是火热出圈的城市地标建筑、暖心故事等内容,吸引不同年龄段群体关注麦秆画、喜爱麦秆画。

表现形式更加生活化、日常化。将非遗文化广泛融入生产生活,让非遗与时代同步,与百姓发生情感共振,成为人们日常生活中可使用、可体验、可感悟的物件,才能永葆非遗生命力。在产品设计上,可以兼具实用性与艺术性,创新拓展麦草工艺的表现形式,丰富产品类型,凸显实用价值,让麦秆画作为形态多样的生活用品走进寻常百姓家,融入现代生活。

营销方式更加开放化、多元化。让非遗拥有经济价值、广泛的使用度和强大的分享量,是有效的保护传承方式之一。“互联网+”的时代,酒香也怕巷子深,应搭载短视频、电商蓬勃发展的顺风车,广泛宣传推介麦秆工艺品,让更多人了解到麦秆画的魅力,打开新的销售市场,让代代相传的“老手艺”成为群众增收致富的“金钥匙”、乡村振兴的“新动能”。

保护传承更加普遍化、大众化。非遗是以人为本的活态文化遗产。长时间以来,大多是以家族式、口传心授的方式进行传承,效率低且常会面临失传的风险。当下,非遗保护要解决的核心问题是传承,关键是传承人队伍建设,而关键的关键又是青年一代的参与和成长。就麦秆画来说,深入开展麦秆非遗文化进社区、进校园等活动非常必要,将麦秆工艺融入中小学特色课程和高校相关专业教学,建立校内工坊和麦秆工艺研学实践体验基地,在亲身体验感知中,引导人们特别是青年一代了解优秀传统文化和麦秆工艺,学习守艺人的工匠精神,培养吸纳有专业素养的年轻人参与其中。同时,深化拓展与省内外高校的双向合作,派手艺人到高校进行专业进修,学习先进工艺,提升美学素养,提高手艺人在创意开发、产品营销等方面的能力。

一麦一秆绘万物,一刀一刻悟匠心。其实,非遗和普通爱好者之间、传统工艺与前沿时尚之间的距离,并没有那么遥远。一份笃定的热爱、一次大胆的创意、一场跨界的合作……都可以拉近这两者的距离,让他们来一场“双向奔赴”。(文字图片均为麦秆画作品)

(渭南市委宣传部供稿)