中重度盐碱地首次变粮仓,贺兰山脚下高粱预计亩产达700斤

从"荒芜"到"粮仓" - 盐碱地改造的革命性突破

在宁夏石嘴山市大武口区的一片中重度盐碱地上,600亩高粱迎来了丰收。这片曾经沉睡了多年的土地,如今终于被唤醒,成为了一片生机勃勃的粮食生产基地。这项革命性的改造,开启了中国盐碱地综合治理的全新篇章。

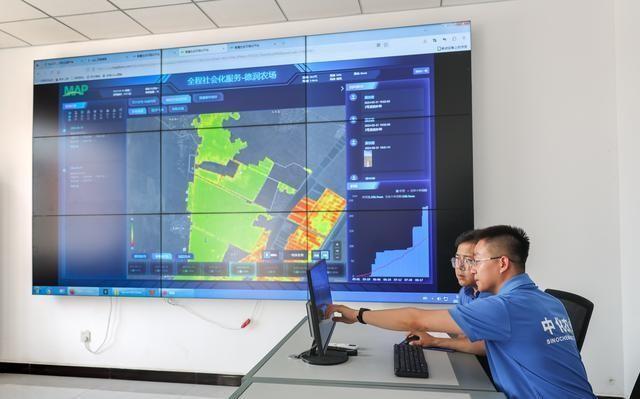

过去,人们一直认为盐碱地是"不毛之地",难以开发利用。但如今,这一偏见正在被彻底颠覆。先正达集团的科研团队,与中化农业的专家携手,通过技术创新和精准治理,在这片极端恶劣的环境中成功种植出高产的高粱,这无疑为中国乃至全球范围内的盐碱地综合开发利用,开启了崭新的可能性。

在大武口区,这片"中重度盐碱地"已经占据了当地六到七成的耕地面积。但正是凭借着科技力量的驱动,这片曾经被认为"无法种植农作物"的土地,如今得以重新焕发生机。谢旗团队自主培育的"AT1高粱"品种,在这片盐碱地上展现了出色的抗逆性,不仅避免了普通高粱品种在此环境下容易出现的枯黄和倒伏现象,而且有望实现每亩700斤的产量。这一成果,不仅缩小了中国粮食缺口,也为当地农民带来了"从无到有"的希望。

我国可供开发利用的盐碱地资源高达5亿亩,但一直以来,这一"隐形粮仓"的开发利用,却是一个世界性难题。然而,在宁夏的这一案例中,我们看到了突破的曙光。中化农业MAP团队与当地企业正在积极开展产销对接,让这里生产的"AT1高粱"发挥更大的价值。更为关键的是,这种"良种+良法"的盐碱地治理模式,已在多地复制推广,累计治理了16.5万亩盐碱地。

"从0到1"的突破,无疑为中国乃至全球的粮食安全,带来了重大利好。当前,粮食价格飙升,局部地区出现严重供给短缺,解决这一问题成为当务之急。而通过科技创新,让更多的"隐形粮仓"重获新生,无疑是最为务实有效的举措。就在这片高粱丰收的土地上,我们看到了中国农业现代化的希望,更看到了一个更加安全稳定的未来。

这一历史性的突破,必将引发全社会的广泛关注和讨论。相信在不久的将来,这片"白色荒原"将转变为绿色的粮仓,为国家粮食安全贡献应有的力量。

续

这一场从"荒芜"到"粮仓"的蜕变,不仅让人们看到了科技创新的力量,也深深感动着当地农民的心。多年来,他们见证了这片土地从生机勃勃到日渐凋零,最终只能任由其荒废,对美好的收获已经失去了信心。但如今,在专业团队的精心呵护下,这片土地焕发出了新的生命力,不仅带来了丰收的喜悦,更重塑了他们对这片热土的信任和向往。

正如当地村民所说,他们"真的不相信,这里竟然能种出粮食"。这种惊喜和激动,无疑体现了一个产业振兴的成功与希望。所谓"一荣俱荣",随着这片盐碱地的焕发生机,必将带动整个农业生态的蓬勃发展,为当地经济社会注入澎湃动力。

值得一提的是,这一成功案例,不仅仅是一处小小的实验田,而是一个可复制、可推广的治理模式。中化农业MAP团队在河套地区开展的试验示范,已经取得了令人瞩目的成果,成功将轻中度盐碱地降为轻度,大幅提升了玉米的产量。这种"良种+良法"的综合治理方案,必将成为未来我国乃至全球范围内盐碱地改造的"金标准"。

下一步,当地政府也表示,将在更大范围内推广这一成功模式,为农民带来更多实惠。随着这种先进理念和技术的广泛应用,中国广大的盐碱地资源将迎来新的春天,成为国家粮食安全的重要支撑。届时,这里必将从"无用之地"转变为"金色粮仓",成为中国农业现代化的生动缩影。