忆乡愁:赶集

2021年农历腊月初一,阳光温热,我们一家四口去赶集✌✌。

赶集,一种民间风俗,在集市囤物换物买卖交易,北方叫“赶集”,南方好像叫 “赶场”。主要指在曾经商品经济不发达的时代或地区遗留下的一种贸易组织形式,是劳动人民生活中所必不可少的一项活动(特意百度了一下)。具有一定的周期,这边和我老家一样,都是逢一、六(农历初一、初六、十一、十六、二十一、二十六)。

我给哥哥妹妹说,在爸爸妈妈小时候,我们的唯一购物方式就是赶集,只有在逢集的时候我们才能跟着大人们去集市买好吃的,大人们在集市采购生活用品,吃的穿的用的,都是在赶集的时候买的。不像现在,有这么多超市,这么多便利店,每天都像在过年,想吃啥都可以买到。

集市一般都是在乡镇,我们有时会走着去,有时会赶着牛车去,有时搭乘别人家的牛车,再后来才有了三轮车、摩托车。能跟着去赶集那是很兴奋的,大人给个块儿八毛的就很高兴了,能在集市上逛一整天,兴致勃勃,不觉乏味,买糖豆,一毛十颗;酸面粉,一毛一袋;糖bobo(吃着类似于甘蔗,长的像高粱)一毛一大根…对于当时的我们,这就是人间美味!那会的集市比现在红火的多,大人们也能逛上个一整天,牲口市场,有骡马交易,有小猪仔,母亲就会买几头壮实的小猪仔回家养,小猪好养活呀,剩菜剩饭、田间杂草、苹果树叶、杏树叶子,也是小猪的美食,等到年底小猪长成大猪,卖了换钱,置办一家人的年货。很长一段时间,养猪是母亲很大一项收入来源,也是我们一家的重要生活来源;衣物市场,记忆中卖布料的最多,花花绿绿的,那会觉得哪个都好看,我们穿的鞋子,旧布做鞋底子,扯来新布做鞋面子,就是一双新鞋子了。过年穿的新衣服,也是扯来新布母亲亲手做的,那会我们村七八个姑娘每年过年扯一样的布料,做一样的新衣服,穿上一起疯玩,那叫一个开心!现在想想那份开心,仍旧很开心☺️☺️!农具市场,锄头铁锹之类的,父亲爱逛的地儿,会精心挑选觉得好用的锄头回家在农田里挥洒。对于父亲,田间就是他的舞台,用一把好锄头把他十几亩田地经营好,就是他的成功和喜悦!菜市场,买一些家里没有种下的蔬菜,洋葱蒜苔之类的。小时候我爱吃洋葱(现在好像也一般吧),父亲每年过年都会买洋葱,直到如今,我嫁走多年,父亲还是喜欢买洋葱,母亲有时候会骂,买回来又不吃都坏的扔了!其实我知道,我的喜好已经死死刻在父亲脑海成为一种下意识!杂物市场,锅碗瓢盆之类,大人们择需而买!就这样,大人小孩逛上一整天,满载而归,有一种踏实的幸福!

老家除了逢集,我们镇上每年农历八月,枣子花红的时候,会唱戏,一般都是五天,这个习俗一直到保留到现在。(对,我们平常赶集的主会场就是在戏场子内。)山西晋剧本就很出名,有时候也会请豫剧蒲剧,父亲很喜欢,我是听不懂的啦!但唱戏是比平常更大的集市,所以我们小孩子还是很期待的!这两年经常念叨想在老家唱戏的时候回去看看,也没如愿。

现如今的赶集,每个人都匆匆忙忙,买好需要的东西绝不会多逗留一会,好像都有很着急的事,是忙碌?是焦虑?

我们今天的赶集也很速度,哥哥妹妹刚开始还有一点小新鲜,一会之后就无聊了,没有游乐场,没有各种各样的零食呀!

买了一个高粱杆纯手工馍盘,家里现在用的是几年前婆婆自己做的,有点旧了。 这种老辈人的手艺,母亲和婆婆都会,只是现在种高粱也少了,大家都时兴买好看的盘子,就越来越少做了,也没几个人会做了。这种馍盘的好处就是透气,馒头的热气能很好散发,我是喜欢的。

买了一把笊篱,宽逢的,容易沥油水;一个擦子,拌土豆gu lei(陕西叫洋芋擦擦,不烂子)用的;一个麻食板(麻食,一种面食,我们老家叫猫耳朵,这边叫铁葫芦),妹妹很爱吃,所以做的次数比较多,特意买了一个。

一袋红红的苹果,一些山药,当地的山药就很好,沙糯绵软,孩子们很爱吃!

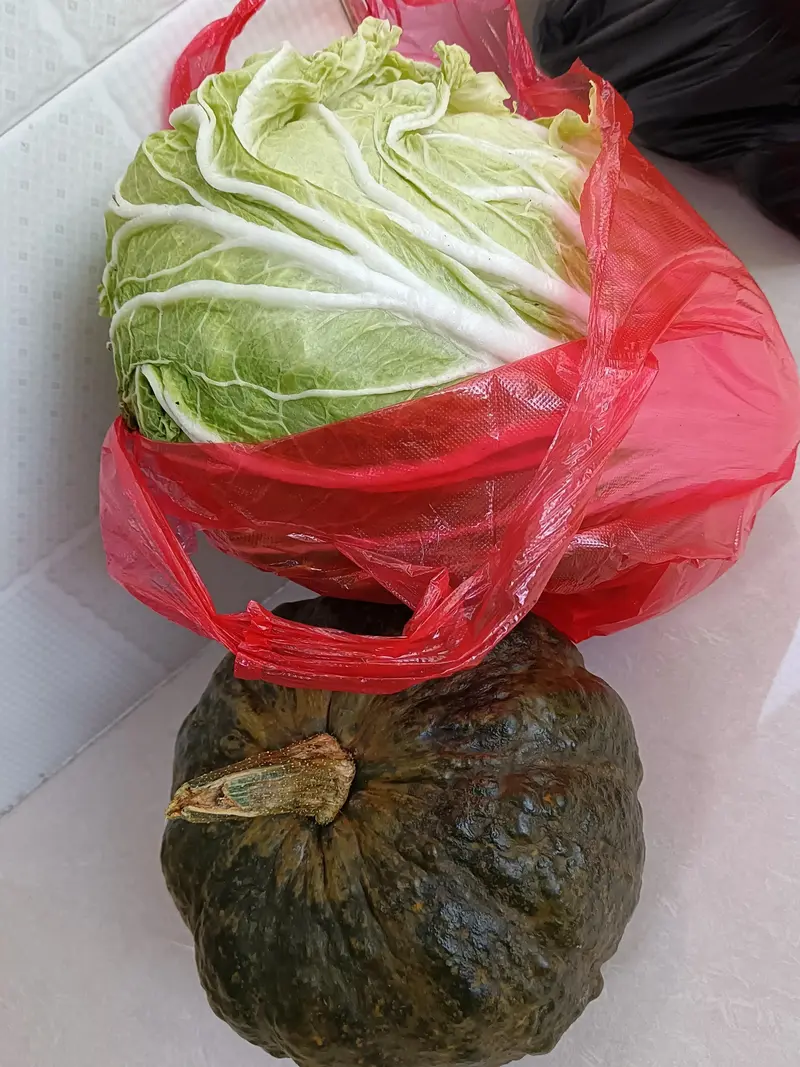

一颗白菜,一个南瓜。一大颗白菜七块多,加一个南瓜十块钱,娃爸把兜里的十一块零钱都给了卖东西的老伯,说卖完早点回家吧,冬日的太阳☀️下去还是挺冷的!临走,老伯说了句谢谢,我想老伯谢的不是这一块钱,是彼此间的尊重和善意!

集市有新鲜的山楂,我问妹妹想不想吃山楂,妹妹理解成了糖葫芦,后来没找到卖糖葫芦的,伤心的哭了一鼻子,于是我们买好东西也匆匆走了

我时常觉得自己的思想停留在七八十年代 ,虽然物质匮乏,但说不出的踏实,很容易有幸福感。现如今,我们都不缺吃不缺穿,但,总觉得缺点什么,不知道缺点什么……

2022年1月3日

(此文系媳妇赶集随想)