母亲和她的那些箐杆家什

文 | 历剑童

家什,是我老家对日常生产生活用具的一种叫法,是一种最原始最质朴,也最亲切最具地方特色的称谓。前些年,在外每当听到有人说家什一词,我总没来由地觉得亲切,总下意识地竖起耳朵去听,两腿不由自主地走过去,问询一下那人是不是来自我的老家,是否与我同乡同村,可否有母亲托人捎来的消息……

这几天回老家修理老房子,嗅着老屋特有的浓重的烟灰气息,看着昏暗潮湿的屋子里秫秸上破布条上上搭下挂的烟灰,摸着橱子、锅台、盖顶上、床头上布满的厚厚一层尘土,眼前恍若看到母亲正低着头,专注地在屋子的某个角落里忙活的身影,耳边恍惚间听到母亲冷不丁见我回家惊喜地跟我打招呼的声音和她那沟壑纵横的脸上的笑容……心里是又激动,又开心。然而当我明白这只是一种幻觉的时候,心头禁不住涌上一种失落感,随即而至的是戚戚然,黯然的神伤。那一刻,泪水止不住迷蒙了我的双眼。

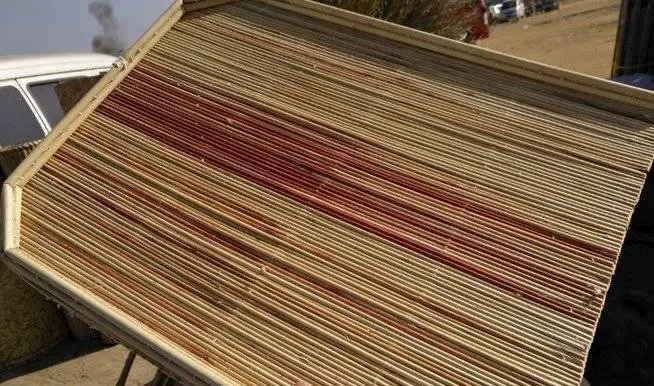

两脚立在屋子里,茫然地看着母亲睡过那盘老炕,看着角落里母亲坐过的那个磨得油亮的马扎,尤其是看着橱子顶上出自母亲之手的厚厚的一摞箐杆编的盖顶、笊篱、簸箕一类的家什的时候,关于母亲勒盖顶的那些生活场景,那些个岁月的印象倏忽间清晰起来,恍若就在眼前,甚至触手可及,倍感亲切生动。

我的老家在五莲南部一个不算太大也不算太小的山村。那里地处丘陵,祖祖辈辈,老少爷们习惯种植玉米、高粱、谷子、黄豆一类的传统农作物。记得我小时候,漫山遍野都种植着高粱。在那个时候的乡下,妇女们都习惯农闲饭空早早晚晚时候忙着拴盖顶勒笊篱,而高粱便是母亲她们拴盖顶勒笊篱拴簸箕所需原料的主要来源。高粱秸秆的最上部,有一根被绿叶包裹着的细长的杆子,杆子顶上便是高粱穗子。高粱收割后,穗子剪下,再将这根细长的杆子外面的绿皮剥下,折下杆子晒干,这根又细又长又白的杆子我们就是我们口里说的箐杆,便是拴盖顶勒笊篱最好的原材料。

生产队那时候高粱秸秆是不允许村民随意折箐杆用的,因为队里要将高粱杆卖掉以增加村集体收入,折了箐杆的高粱杆短了就不能再作为盖房子苫屋顶的材料。但总会有些胆大又急需的妇女们趁着到坡里干活时候偷着摸着去折些箐杆带回家来用。这样得来的原材料是不敢拿到街上去晒,唯恐被队长发现被罚。那时候,我不知一次听母亲喟叹:唉,要不是叫日子逼的,谁会厚着脸皮去干那些见不得光、上不得台面的事?包产到户后,人们大都会在自家地里种些高粱,这样拴盖顶的材料就解决了,妇女们可以扬眉吐气,光明正大地把箐杆拿到大街上晾晒,或者拴盖顶,再也不用提心吊胆偷偷摸摸去折箐杆了。现在的小年轻看了也许会不以为然地说:缺什么去买不就行了?干嘛费那个劲还提心吊胆的?可他们哪里知道,在那个物质生活十分匮乏的年代,谁家都是能省一分钱是一分,又有几户人家舍得掏钱去买家具的?家具和生产用具,那都是能不买的就不买,能自己做的自己做,能自己编的自己编。

我已是知天命之年。从小到大,不知多少次亲眼目睹母亲或坐在家里的堂屋门旁,或坐在街上的石条上,和左邻右舍的婶子大娘们一起,一边说说笑笑,一边忙着飞针走线,拴盖顶勒笊篱。那些场景虽然过去很多年,但如今想来,仿佛一幅幅乡村风俗画,仍历历在目,就那么分明地呈现在街头巷尾,在一个个老旧的甚至坍塌的农家小院……

还是回到正题上来。拴盖顶、勒笊篱这事,不但是体力活,而且更是一项技术活,甚至可以和工艺联系在一起。母亲是做箐杆活的行家里手、能手。她常说,日子得省着过。她还说,过日子缺了哪样都不行。母亲知道求人的不易,所以她总是能不求人就不求人,能不给别人添麻烦就不添麻烦。所以,家里的生活用具大凡她能做的都自己动手做。我曾多次亲眼看她制作盖顶、笊篱,印象深刻。一个盖顶、笊篱,从原材料准备到拴制成成品,要经过很多道工序,不是一天两日就能完成。一是要精心备料,先是要把挑好的大小粗细均匀的箐杆晾晒成多半干,太干容易折断,太湿了做成后容易变形。二是搓麻绳,那时拴盖顶勒笊篱用的线是麻绳,麻绳具有韧性强,结实,紧用等特点。麻绳的制作大致有两种方式,其一,将麻拴在用一块动物骨头做的拨子上来回旋转拧成绳;其二,也是最常见的就是妇女们就地取材,在将麻放在小腿上蘸着唾沫用手来回搓,最终搓成细长的麻绳。记得母亲长年累月地就着腿搓麻绳,腿上留下一道道细长的疤痕,往往旧疤未去新疤又添。这些岁月辛劳留下的疤痕,直到老人家三年前去世依然清晰可辨。

材料准备好了,再准备一个大些的针,还有针锥、顶针,这些置办妥当就基本可以开工了。拴盖顶要用两层箐杆,再把麻绳呈对角线固定,周边切割成圆形即可。勒笊篱用单面箐杆,周边加以蜡条固定。勒簸箕勒笊篱差不多,只是形状上的差异而已,工艺流程大同小异。无论拴盖顶还是勒笊篱、簸箕,都讲究箐杆的疏密紧凑。麻绳勒松了,则盖顶笊篱松松垮垮,容易变形,用起来像散了骨架不顺手。所以需用较大力气固定才行,因此每年街上来了拿头发换针头线脑的货郎,母亲总会找些东西去换个顶针、大号针备用。小巧的箐杆家什用料均匀,针线实密,外观精致,不仅仅是一件生活用具,更堪称是一件工艺品。非心灵手巧之人,是断断做不这样的精致手工活。

母亲编制的这些箐杆家什,除了满足自家使用以外,还会送些给左邻右舍。有时左邻右舍的有了材料也会请母亲去她们家帮忙拴勒,母亲对此从不推脱,即便家里活再忙再累,也总是一口答应,然后到人家里帮忙去。也有时邻居们会将这些材料送上门,来个“来料加工”。母亲为了让邻居早一天用上这些家什,常常就着昏暗的煤油灯搓麻线,拴盖顶,哧啦哧啦,拉麻绳的声音一响就是大半夜。母亲做这些活虽然添了很多忙碌,可她从无怨言,而且分文不取,那时也不兴动辄要工钱。也许正是邻里之间这种没有过多铜臭味的互帮互助,使得那时候的邻里关系特别淳朴特别融洽。母亲的勤劳和乐善好施,也让母亲赢得了很好的人缘。父亲在的时候不止一次说过,咱家的人缘都是你母亲一针一线、一把鸡蛋一瓢粮地挣来的,这也是母亲在邻居间颇受尊重的原因。以致现在每每有上了年纪的邻居说起我母亲时都满含敬重和感激。这在世风日下、人情淡薄如水的今天是多么的难得。

母亲做的这些箐杆家什在那个年代可是帮了家里的大忙。包包子、包水饺、存放煎饼、饽饽啥的吃食,哪样不得用这些箐杆家什?印象中,每次锅烧开了,水饺们在沸水里上下翻滚,好不热闹。母亲看火候差不多了,就把煮熟的水饺捞出来一笊篱、一笊篱地放到盖顶上、或笊篱里去。一只只又白又胖热气腾腾的水饺躺在微黄的盖顶上,像等待检阅似的,很是喜庆,看着就让人垂涎欲滴、食欲大增。箐杆笊篱盛放水饺似乎是**搭配。

我在上世纪90年代成家,那时家里生活条件明显有了改善,更何况我和妻子一个当教师一个当医生,家庭条件在山城五莲比上不足比下有余。虽然结婚的家具大都是买的,可母亲还是送给我一整套箐杆家什,什么箐杆盖顶、箐杆笊篱、箐杆簸箕等等,一样不缺。后来每年秋天箐杆下来的时候,母亲总会给我添件这样那样的箐杆家什。每当有同事或朋友来家里作客,他们看了都赞不绝口,喜爱不已。我也不能装聋作哑,有时便顺水推舟,当礼物回赠给他们。他们自然欢喜万分,有的一用就是很多年,有的根本就没舍得用,当作摆件放在家中。他们说,箐杆家什不仅节能环保,而且结实漂亮,是很不错的手工艺品。

20多年前,父亲去世后,家里基本不种高粱了,加之母亲年纪大了,眼花得厉害,除了有的年份偶尔做一两件以外,基本不再做这些费工费力的箐杆家什了。所以,老家屋子里的这些箐杆家什年份早的都几十年了,最晚的也有四五年甚至七八年、十几年了。

母亲是三年前去世的,走时87岁。母亲走后,我和兄弟们一起整理房间,不少破旧的家具都被当做垃圾丢掉了,唯独这些盖顶、笊篱啥的我都一一保留下来,而且存放在母亲习惯放置的地方。一来保留个念想,二来这些东西还在,就觉得母亲没有离开我们,她只是出门了,到街坊邻居家串门去了……

今天,在老家那座二百多年的老屋,又看到那厚厚一摞箐杆盖顶、笊篱,心里不由得一热,每一样这样的箐杆家什都浸透着母亲的心血和智慧,浸透着母亲对家庭对儿女的爱和责任,浸透着母亲对困难境况不屈不挠的抗争……看到这些,我又一次看到母亲正在昏暗的油灯下穿针引线栓盖顶、勒笊篱忙碌的身影,看到母亲从热腾腾的锅里捞出一笊篱一笊篱的水饺放在盖顶上,看到母亲伸着疤痕累累的腿来回搓麻绳的情景,脑海里想起一大家子人热热闹闹围坐一桌一起吃晚饭的场景,想起母亲端着沉甸甸的一大盖顶热气腾腾的饽饽的情景,想起……泪水一次又一次模糊了我的双眼。母亲,愿你在天堂不再劳累,愿你的腿上不再有伤痕,愿你的笑容永远绽放在脸上。你亲手扎制的盖顶我会好好保管,好好使用,不让您的心血白费……

写到这里,我忽而想到一个问题:如今,随着老一代人的老去,新产品的层出不穷,像拴箐杆盖顶家具这样的传统手工艺又有几人会做、肯做?年轻人中又有几人肯学,肯去花心思时间加以研究和传承?如果这一具有时代特色、地方特色和岁月背景的手工艺,被时代大潮所淘汰和遗忘,那该少了多少人寄托乡愁的载体,岂不令人可惜?这么一想,心里莫名地担忧起来。可转念又一想,如今乡村游蓬勃发展,乡村振兴不断深入,人们的生活环保理念进一步确立,说不上箐杆制品这一古老的传统工艺品会当作旅游产品,摆上旅游景点的商店和摊点,在新时代重新焕发新的生机、大放异彩!果真如此,那母亲她们这一辈吃苦受累了一辈子的人的在天之灵也可告慰了。我期待这一天的早日到来!

作者简介: 厉剑童,山东五莲人,60后,中国作家协会会员。《教师博览》《启迪与智慧》《微型小说选刊》等签约、优选作者。出版《坐一回儿子的车》等个人作品集多种。作品散见《读者》《小说选刊》《儿童文学》《微型小说选刊》《小小说选刊》《故事会》《山东文学》《小说月刊》《青年博览》《语文报》《山东教育》等报刊。小小说、寓言故事连年入选各类年选与年度排行榜,多篇作品被选作各地中、高考模拟试题、考试题。童话《小猴子栽树》选入教育部科教版小学二年级《语文》课本。曾获叶圣陶教师文学奖、“齐鲁文化之星”等奖项。

本文内容由壹点号作者发布,不代表齐鲁壹点立场。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料