终于到了九月初九重阳节啦。由于正值仲秋时节,天高气爽,正适合登高远望,活动筋骨,故重阳节又叫“登高节”。但是,特别是在南方的平原地区没有山的地方无高可登,有人就由“登高”想到了“吃糕”。于是,以吃糕代替登高,表示步步升高的习俗,渐渐形成了。莘莘发现,今年大部分老字号,都推出了工厂化生产的预包装产品。造型比以往更为丰富一点,并且支持网购。这些花里胡哨的特色糕固然吸引眼球,但很有可能中看不中吃,加上包装、宣传的费用,价格还翻了很多倍。说到底,传统手工糕点才是经典永流传。莘莘今天经过了一次地毯式搜索,经过不完全统计,居然发现光是闵行就多达三种知名的糕点,情报都在这了,你Pick哪一款?

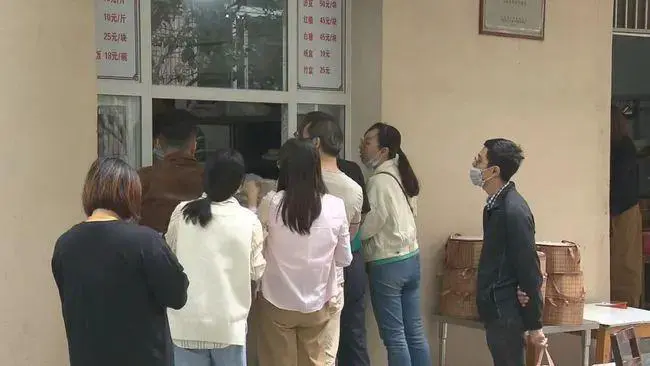

颛桥桶蒸糕制作技艺在2015年就被列入了上海市非物质文化遗产名录,作为沪上重阳糕的一块“老牌子”,这两天位于闵行的颛桥桶蒸糕店门庭若市,甚至出现了“断货”的现象。颛桥桶蒸糕如此受欢迎,还是靠其独家秘籍。大米和糯米要醒发五个小时后研磨成粉,配比比例都是宋爱华经过长期的手工经验摸索得来,将米粉拌入白砂糖翻炒之后,要放在特制的杉木桶里蒸煮半小时左右才大功告成。家住莘庄镇的王阿姨每年都要跑到颛桥去买桶蒸糕,她告诉莘莘,“我们上了年纪太硬的糕么也咬不动,这个糕软,也不是很甜,而且还是非遗,有的时候买一整块还不够嘞,全家都爱吃。”临近重阳节,摊位前就排起了长队。77岁的李阿伯足足排了45分钟才买到糕点,“颛桥桶蒸糕味道好,小时候每逢重阳节,家里都会制作。颛桥糕会我每次都来,很热闹,甚至有过节的气氛。伴随着制作窗口处传来的糅合与捶打声,门前嬢嬢的叫喊更显悠长:“七宝方糕,咪道老好了呀,都来七七哇,伐要错过啊!”沪上常食甜,这一饮食传统由来已久。香嫩松软的甜食尤其是上海市民的心头好。新鲜制作的糯米糕点伴随谷物清香,不仅满足了上海街坊的口味习惯,也成就了民间流传百年的米糕手工制作技艺。落址七宝老街的“一品方糕”便是一家历史悠久的老店。十多年前,它作为七宝方糕的典型代表被纳入闵行区非物质文化遗产名录,从此成为上海风味饮食的一张响亮招牌。七宝方糕需要糯米和梗米的合理搭配,辅以红枣、桂花、松子肉、冬瓜糖等时令佐料,经过打米—搓粉—定模—蒸糕的精细步骤而成。加天然食材悉数入糕,南瓜与紫薯让方糕品种变得更加丰富。健康的生活方式也让重甜的传统方糕口味向清淡开始转变。即使在工作日和雨天,游玩七宝老街的人们仍然络绎不绝。而“一品方糕”老店更是门庭若市,不少食客远道而来,想要品尝这古老且珍贵的方糕味道。

重阳吃糕是为了弥补不能登高的遗憾,但是召稼楼的来历还真的跟登高有点关系。明朝工部右侍郞谈伦,曾在此建楼鸣钟以召农耕,因此名曰“召稼楼”,为上海垦荒第一楼。作为历史古镇,召稼楼的很多店铺讲究的就是个现做现卖,日月年糕也不例外。这里的年糕除了原味之外,还有血糯米、小黄米、高粱、艾青、火龙果等口味。店长介绍:“我们的年糕有嚼劲,不沾牙、久煮不糊。”时至今日,这也成为了召稼楼的一份美食名片。五颜六色的年糕的颜色就来源于各种天然食材本身的颜色,其中,血糯米年糕和原味年糕的对比色最为强烈,加在一起“黑白通吃”才有味道。据住在召稼楼附近的小唐回忆:“小时候就看到这种彩色年糕,感到很稀奇。从此就一个个品种买着吃,最喜欢的还是血糯米糕、小黄米糕还有水晶年糕了。小时候的味道,年糕的分量也很足,买一次现在一家人吃可以吃两顿。”

整 理丨罗家俊

编 辑丨罗家俊

内容源于周到上海、上观新闻、看看新闻网、今日闵行、闵行报社、华东师范大学传播学院、白相到闵行及网络,版权归原作者所有,转载请注明出处,若有侵权请及时联系删除