棉花里的父亲

章中林

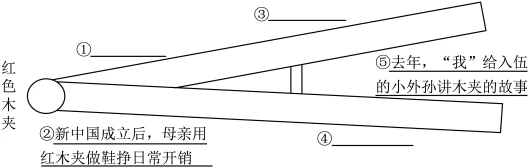

①回家的时候,大门紧锁着,只有那条癞皮狗还在门前吐着舌头。我左右喊了几声,没有人应声,这人都去哪儿了呢?他们应该知道我回来呀。突然看到场院里如雪的棉花。是捡棉花去了?赶到大叔家一问,他说父亲去前山捡棉花去了。

②我放下行李,奔向棉花地。正午的太阳火辣辣的,晒在身上毛毛刺刺的,像是有虫子在爬,十分不自在,还没走几步就汗流浃背了。空旷的田野里没有风,也没有一个人影。是啊,这样的毒日,谁不愿意窝在家里,躺在电扇下面?可是,父亲他却非要种上十亩棉花,还说,自己动得,不要我们负担。但是你也不要这样拼命哪。

③我循声站进棉田里。父亲正弓着背捡着棉花,腰间系着蛇皮袋,鼓鼓囊囊的,每移动一步都显得吃力。两只手却不闲着,熟练地抓住盛开的棉花随手塞进袋里。父亲看着走近的我笑着,打着招呼。黢黑的脸上深深的皱纹颤抖着,白发凌乱地贴在额前,衣服就像从水里捞上来的一样,还结出了盐花。

④阳光下,父亲的背影溅起凄惨的白光,坚硬而嶙峋——一种说不出来的酸楚涌上心头。父亲的一生都是在这片洁白的棉花中佝偻着前行的。一天天,一年年,他就像一个倔强的牧民看护着自己的羊群,就像一个固执的渔民守望着自己的鱼塘,不眠不休,不离不弃。父亲啊,父亲!

⑤棉花,就是父亲的花朵, 就是父亲的攒钱罐。 父亲用自己最虔诚的跪拜来侍弄棉花——育秧,移苗,间苗,施肥,打药,锄草,每一个环节他都一丝不苟,就像培育着襁褓中的婴儿。那些岁月,父亲就是用自己坚定的脚步,羸弱的肩膀种下繁华的棉花,背起一家丰满的希望——我们的学费,过年的新衣,喷香的猪肉,还有久违的微笑。现在,我们都已经成家,他也应该停下奔跑的脚步,和我们一起分享这棉花一样舒适而温暖的生活。可是,山一样的父亲依然像一头倔强的老牛一样默默守护着,坚持着。父亲啊,父亲!

⑥一点多钟我们才回到家。父亲草草地扒了几口饭,就又坐到了簸箕前剥起棉花来。也许是太疲劳了,还没一会儿,父亲就躺在棉花上睡着了——头枕着棉花一动不动地睡着了。他睡得是那么酣畅,睡得是那么沉静。

⑦他侧着身子,躺在灰色的棉花壳上,头枕着雪白的棉花。头上银白的头发根根扎眼;一张脸就像皱缩的核桃沟壑纵横;青筋暴突的手就像柘树枝,上面是道道血口。看着日渐苍老的父亲,我真想摸一摸他粗糙的手,抚一抚他的白发,对着他的耳朵说说心里话,可是,他睡得那么沉,那么香,我又怕惊扰了他的清梦。

⑧静静地睡着的父亲,脸上露出淡淡笑意,粲然如盛开的棉花。他是看到了桃红李白的绚丽,还是闻到了油菜芝麻的浓香?是尝到了大米麦子的绵软,还是摸到了蚕茧棉花的和暖呢?我不知道,但是我知道,父亲一定在惦记着他的春种秋收,他的夏播冬藏,不然,他的笑里怎么会飘来丝丝的甜呢?

⑨也许怕打扰了父亲,风顽皮地小跑来;也许怕惊醒了父亲,太阳躲进了云里。在这里,除了父亲均匀而舒畅的呼吸在轻轻地流淌,再也听不到一点声响。

⑩这个世界仿佛成了一种永恒——因为有一朵厚实、热烈的棉花在我的心里霍然盛开。

【小题1】请你联系全文内容,说说对文题的理解。【小题2】按要求品味语言。

(1)父亲用自己最虔诚的跪拜来侍弄棉花——育秧,移苗,间苗,施肥,打药,锄草,每一个环节他都一丝不苟,就像培育着襁褓中的婴儿。 (品析划线词语的含义)

(2)头上银白的头发根根扎眼;一张脸就像皱缩的核桃沟壑纵横;青筋暴突的手就像柘树枝,上面是道道血口。 (请从人物描写方法或修辞手法的角度赏析句子的表达效果)

【小题3】“看着日渐苍老的父亲,我真想摸一摸他粗糙的手,抚一抚他的白发,对着他的耳朵说说心里话……”假如你是文中的“我”,此时此刻,你想对父亲说些什么呢?

【小题4】请从结构和内容两方面分析第⑩自然段的作用。

河西稻事

刘汉斌

①一路逐水而下,河流是我的向导。

②到了宁夏银川,看见宽阔而雄壮的黄河水,我决意在黄河以西的土地上租一小块地,种稻于此。

③春天,我搬进田里的水稻种子有一小半没有出苗,烂在了泥里。出了苗的,里大都长着长着也自行消亡了。最后留在土地上的一小部分,才是属于我的庄稼。消亡的水稻并没有使土地空下来,分蘖的稻子和萌发的草种子恰到好处地把土地占得满满当当。

④水稻叶子尖利,硬挺地指向天空。风却是最好的软化剂,风一来,稻田就立即变成了柔顺的液体。风吹稻菽浪滚滚,稻子分明就是立在土地上长高的水呀,只有风才能让稻田掀起水一样的波浪。

⑤我在农闲时喜欢背着手站在河岸上眺望,看黄河水绵延不绝地奔流,感觉身着体就汲取了不少力量。站在岸上望着黄河水,水面上有另一个“我”也深情地注视量着我,我们都一动不动。每天的某个时辰,一群羊会来到河边饮水,领头羊带着羊群,在河边一字排开,给河水镶上半截洁白的边。羊群来来回回,只有我,长时间伫立河边,守着一地总也不见长高的水稻。

⑥春末夏初,天气回暖慢,水稻苗子羸弱,草却长疯了。我心急,自己配了除草剂,却将稻苗和稗草一并全打死了。我想尽办法挽救,仍无济于事,眼睁睁看着田里的绿色褪尽。

⑦时至5月,再撒稻种子定然是来不及了,最好的补救办法是插秧。插秧是个技术活,我不会干,得雇人。稻秧像绣在苗盘里的针黹,插秧机如同刺绣工,不多时,纤细的秧苗就织绿了水田,水田瞬间泛起了活色。

⑧8月,稻田宽广。稻花,开在旷野;稻香,弥散在空气中,被风传播得到处都是。稻花的香味是对我春天劳作的奖赏,我满心欢喜地等候接受季节的嘉奖。秋后,土地还要奖励给我一大批粮食呢!我感到幸福极了。

⑨稻花藏在绿色的颖壳里,只闻其味,却从未见其形。低头拔草的时候,我闻到了稻子的香味。原来,稻子正在香味的掩映下悄然长大。

⑩记不清有多少个夜里,我在月光下给稻田放水。蹲在田埂上看水,水中有一个月亮静静地照着,我悄悄伸手去摸,月亮总是先于我的手在水面上碎成了一道道波光。若不去碰它,它又聚集在一起,还是那个完整的月亮。披星戴月的稻子,正日夜兼程地长着。

⑪一粒成熟的大米,晶莹剔透,像冰晶一般,没有丁点裂纹。从春至秋,我看着稻子长大,绿的时候,太阳越晒越绿,绿得深沉时,会咧着嘴笑,我从它张开的小嘴里闻到了花香;黄的时候,风越吹越黄,颖壳上的绿色褪尽时,稻子熟了,水稻地一片金黄。剥开它黄色的颖壳,是一粒灰突突的糙米,放进机器里又剥掉一层皮,它才变白。燃起稻秸,煮好米饭,真香!淡淡的米香和烟熏香,不用一口菜也能让人吃饱。

⑫深秋的清晨,湿气很重。我在翻耕土地的时候,田埂上摇摇晃晃跑来一个孩子。他手执铁铲、臂挎竹篮,路过水闸时,发现一支稻穗斜挂在上面。他便拾起稻穗放进竹篮。篮子里零星的稻穗,铲子上黏黏的泥土,向我展示着一个孩子对泥土的亲近、对农事的好奇。我欣喜:从此,这片土地又多了一个热爱它的人。

(选自《人民日报》2023年3月22日)

【小题1】全文围绕“稻事”展开,认真阅读文章完成下面表格。| 稻事 | 作者情感 | 相关语句 |

| 撒种 | 深情守望 | 只有我,长时间伫立河边,守着一地总也不见长高的水稻。 |

| 挽救 | (1) | (2) |

| 插秧 | (3) | 纤细的秧苗就织绿了水田,水田瞬间泛起了活色。 |

| (4) | 幸福欢喜 | 我满心欢喜地等候接受季节的嘉奖。秋后,土地还要奖励给我一大批粮食呢!我感到幸福极了。 |

| 收获 | 喜悦自得 | 燃起稻秸,煮好米饭,真香! |

(1)风吹稻菽浪滚滚,稻子分明就是立在土地上长高的水呀,只有风才能让稻田掀起水一样的波浪。(从修辞角度)

(2)剥开它黄色的颖壳,是一粒灰突突的糙米,放进机器里又剥掉一层皮,它才变白。(从感官角度)

【小题3】有人认为第⑩段内容与上下文没有联系,删去不影响全文的表达,请谈谈你的看法。

【小题4】文章第②段和第⑤段都写到了黄河水,有什么作用?请简要分析。

【小题5】文章最后一句话写到:“我欣喜:从此,这片土地又多了一个热爱它的人。”请你回忆亲近泥土或参与农事的一件小事,表达你对土地的热爱。(50字左右)

【材料一】在疫情期间,一栋楼或一个小区一般都会建个“邻里群”,拼单购买消毒液,一起“团购”蔬菜日用品等等,这种新式的守望相助,或许可以在疫情结束后持续下去。

(摘自《新华网》)

【材料二】我读中学时课本上常说“人定胜天”,如今孩子的课本中常说的是“人类是自然界的一部分”。病毒到底是怎么来的,至今还没答案。但很多人已经意识到,这些年为了满足自己的欲望,人类不断侵犯其他生物的生存权利和领地,破坏了大自然本来和谐平衡的生态关系,包括这次的新冠肺炎疫情引发的人类公共安全危机,无不显示出自然界对人类的警示、报复与惩罚。

(摘自《大河报》)

【材料三】我的儿子曾去美国短暂游学,觉得美国“除了食物不好吃别的都比中国好”。疫情中他一直在观察思考,为什么中国封城大家都能居家隔离而欧美国家的封城形同虚设,为什么中国疫情快速遏制国外却绵延不绝……儿子说他第一次深切感受到西方文化强调个人自由、个人利益的局限性,而我们的文化提倡的大局为重集体为先、一方有难八方支援等观念是多么具有远见。

(摘自“知乎”帖子)

【材料四】“五一”小长假,恰逢扬州世博园开园运营近一个月,吸引了大江南北游客来扬州共赴园林园艺盛宴。五大核心景区内人头攒动,64个室外展园也是人流如潮,热闹非凡。“梦幻叠瀑”前人头攒动,游客争相打卡;国际馆、中国馆前,参观人员有序排起长队;上海园的时尚创新、北京园的皇家风范等特色项目成了欢乐的海洋。据统计,“五一”期间,扬州世园会累计接待游客17.57万人次,预期到展会结束成绩将更亮眼。

(摘自《扬州日报》)

【材料五】

两位同学合作对本校部分学生做了“疫情让你改变了什么”的调查,结果如下:

积极的改变 | 不太积极的改变 | ||||

| 勤洗手、戴口罩、少扎堆。 | 关注时事,更重视亲情和健康。 | 习惯网上学习,获取丰富的学习资源。 | 冲动消费,喜欢网购。 | 依赖网络,不爱动脑。 | 爱宅家,爱刷手机。 |

82% | 58% | 70% | 50% | 68% | 60% |

【小题1】下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是( )

| A.由【材料二】可知,自然界会对人类进行警示、报复与惩罚,所以新冠病毒就是来自自然界的。 |

| B.国外疫情未能得到控制的原因是国外的人都注重个人自由和个人利益,没有大局观。 |

| C.从【材料四】可知,疫情是阻挡不了人们出行、旅游、消遣的“步伐”的。 |

| D.由【材料五】可以看出,绝大部分的学生能根据要求做好疫情防护,大部分学生能适应网络教学,并合理利用网络资源。 |

【小题3】疫情初期我国实行了严格的限行措施,英国媒体BBC在报道中称担忧中国“措施过度,阻碍发展”,请你结合【材料四】,回应一下BBC的报道。

【小题4】通过分析【材料五】的调查,大家得出了比较一致的看法:“后疫情时代,网络更加深入中学生的生活,就其结果而言,有利有弊”,那么,请你说说网络对初中生学习的利与弊。

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网