从基因的“错配修复”开始谈起,看人是如何进行自我矫正的

我们的生命体是个复杂而精妙的系统,而基因是构成生命的基本单位,生命体的生、长、病、衰、老、死都与基因有关。而基因有个特别有意思的功能,叫做“错配修复”(MMR,mismatch repair),这种修复机制能够帮助DNA在复制或重组时准确地识别和修复过程中产生的碱基错配,从而保证遗传的稳定性。

这是生命体的一种“自我矫正”功能。

什么是“自我矫正”,它有多重要呢?

火箭在发往月球的过程中,只有3%的时间是对准目标的,而其余97%的时间都是在根据目标不断修正自己的运行轨迹。这是火箭的“自我矫正”。

司马光小时候是个贪玩爱睡的孩子,为了改掉贪睡的坏毛病,司马光用圆木头作了一个警枕,每天早上一翻身,头滑落在床板上,自然惊醒,从此他天天早起读书,坚持不懈,终于成为了一个学识渊博的人,完成了史上著作《资治通鉴》。这是司马光的“自我矫正”。

清朝初期的史学家万斯同小时候也是一个顽皮孩子。由于贪玩且易怒,他掀翻了宾客们的桌子,被父亲关到了书屋里。万斯同从生气、厌恶读书,到闭门思过,并从《茶经》中受到启发,开始用心读书。经过长期的勤学苦读,他终于成为一位通晓历史遍览群书的著名学者,并参与了我国重要史书《二十四史》之《明史》的编修工作。这是万斯同的“自我矫正”。

“自我矫正”它的第一个关键词在于“自我”,它强调了一个人善于发挥自己作为主体的力量,无论他是单凭个体的能力,还是依靠主动求助外界人和物质资源达到一定目的,他的行为动机是由“自我”力量进行驱动的。

缺乏自我矫正的人会怎样

然而“自我矫正”机制在人的发展过程中慢慢被弱化和遗忘。反观大多数人,懒得撬动自我激发的这跟弦,他们总是企图在外界找答案。

他们情愿掏大把钞票去另一座城市上动辄几万元的线下课程,期待有高人大师帮自己撩拨出慧根,也不愿意通过自我努力到那些早已蕴涵一切机关的好书、好电影里逐步地打通自己的任督二脉。

缺乏自我矫正机制的人还有一种外在表现是受害者心态,他们归咎于从小的体制教育无法触发天性、激活活力,他们抱怨父母给到的原生家庭环境限制自由、无法让自己做人生决定。他们对父母言听计从的越厉害,内在心灵就越扭曲,他们反抗抱怨得越强烈,最后越是被硬生生地折断。

他们没有意识到,虽然原生家庭和学历教育是我们被动接受的、自己无法改变,但是我们还可以通过自主学习,自主探寻外在资源,从而获得人生的改变和升级。在他们的意识概念里,“自我”是不被看见的,是极其渺小、微不足道的。

自我矫正的前提在于“意识”到我可以

自我矫正首先在于唤醒“自我”的意识。

“自我”这个词,它给我极大的触动来自于它让我找回了一种对生命的掌控感,不会颠沛流离于外在环境而怅然若失。

美国文学家及哲学家亨利·戴维·梭罗说:“最令人鼓舞的事实,莫过于人类确实能主动努力以提升生命价值”。自我意识被唤醒最核心的一点在于:让人看到希望。心理学博士陈海贤老师在其《自我发展心理学》的课程开篇也提到,人有能力实现自我突破。

王阳明小时候也很忤逆,但他真正转折点是在18岁时见到娄亮,娄亮和他说了一句话:“圣人必可学而至”,这仿佛一缕光照进王阳明心田,他觉得自己只要通过学习也可以成为圣人,让他看到学能成就自我的希望。

想起我在小的时候,就早早地被激发起了“自我”意识。记得从幼儿园开始到小学一年级,我爸爸一直扮演着教导我学业功课的辅导者角色。然而直到二年级的有一天,我爸爸突然语重心长地对我说:“往后的数学越来越难了,爸爸的文化程度恐怕是教不动你了,得靠你自己努力了”。说实话,当时听到这句话时,我的自我效能感油然而生,我心想,“我要超过我爸爸了”。从此以后,我爸在我的课业上扮演的角色从保姆型的检查陪练转变为了心理调适教练,而我也完全戒除了对爸爸在课业辅导上的依赖,成为了“相信自己能行”的人。

《银河补习班》里说,人生就像射箭,梦想就像箭靶子,如果连箭靶子都找不到在哪,每天拉弓有什么意义?事实上是,每天拉弓已经很累了,如果告诉我,以我目前的水平,就算每天拉弓朝着箭靶子射上十年也不可能中的,那我十之八九是不会继续拉弓的。但如果告诉我,我只需勤加练习、掌握方法,我是有很大可能性正中靶心,那么我拉弓的动力就会强一百倍。

这就是“自我矫正”的意义,它在于给人树立一种信念和希望,它帮人发现“自我”的力量,即每个人都有能力成为自我的向导、设计者和改造者,通过科学正确的方法实现自我成就。

自我矫正需要科学的方法

“自我矫正”这个词的另外两个关键字分别是“矫”和“正”。“矫”这个字,是指认识到自我行为或能力与普世价值观或特定行业职业标准之间存在偏差,从而不断改变自我行为的过程。“正”强调了这个正确的目标或者结果,我们一切的矫正行为的目的和结果都是为了更加贴近或实现它。

将“自我矫正”这个词拆解成“自我”、“矫”、“正”三个部分,其实它们正好对应了自我矫正方法的三个关键要素:认识情境、改变行为和强化结果。

以下仅举例我是如何完成一次自我矫正,从而来说明自我矫正方法中的这三个要素。

- 1. 认识情境——还原当下,让我们一起回到问题最开始的地方

如果说你想要改变自己的某种行为,最重要的并不是死盯着这个行为本身,而是要充分了解导致这种行为发生的原因究竟是什么。

每天早起后到上班的一段时间里,我都会陷入一段“狂躁”的状态:因为孩子赖床不起而抓狂、因为孩子起床后还蹲在客厅玩玩具而抓狂、因为孩子慢悠悠地摆弄袜子不穿上而抓狂、因为孩子吃饭时太慢挑食闹情绪而抓狂......

我曾把这些归咎于孩子缺乏时间概念和自我管理能力、甚至归咎于孩子开始出现了叛逆,已经叫不动、听不进话了。

然而,每当我们开车在路上终于能暂且平静下心情来的时候,我总是发觉自己刚刚的反应太过火,常常为此后悔不已,我问自己,难道没有更好的办法了吗?

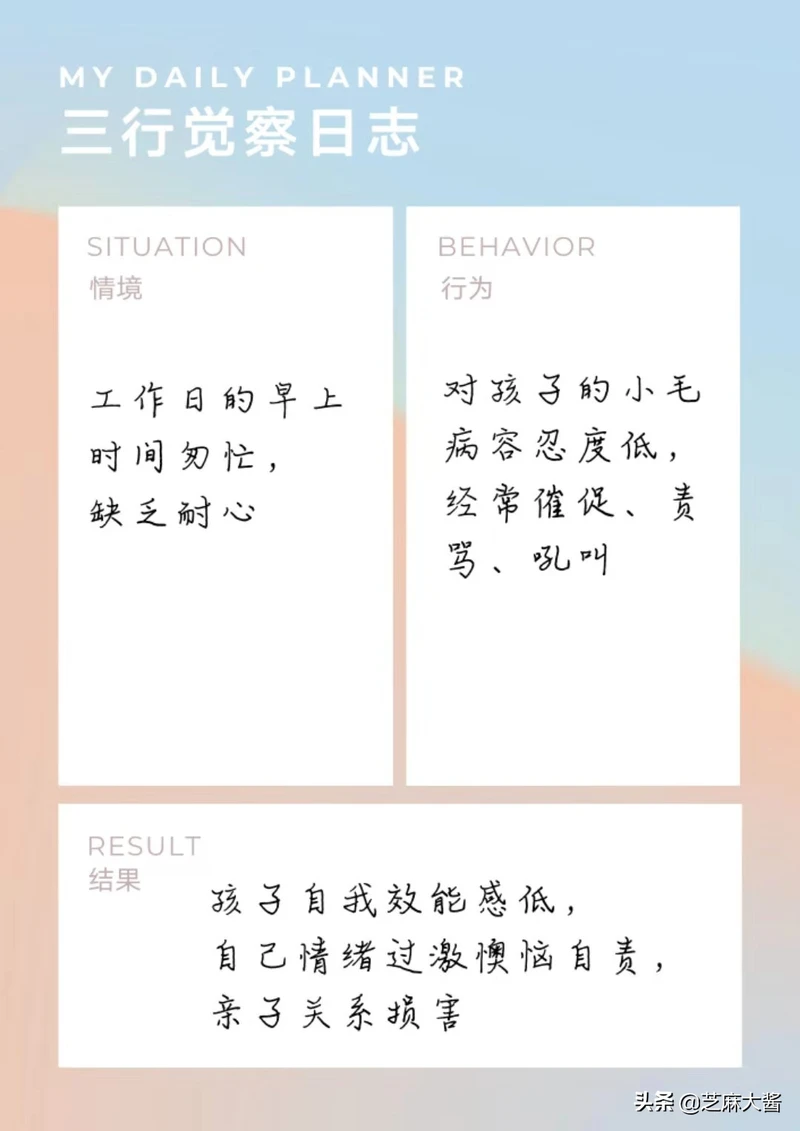

鉴于我是一个善于觉察的人,于是我采用了“三行觉察日志”的方式:

这种早晨着急上火的情绪状态通常发生在工作日的早上,因为上班上学都要赶时间,这时候孩子的一点点“异常”的行为都会被无限放大和无法被容忍——这是问题产生的情境。

为了催促孩子,情急之下只能采取下策用吼。于是这导致好几个早晨,孩子被大人们群起而攻之,我们全家都是在厉声责骂中渡过的——这是情境导致的行为。

而我事后为自己的反应“过火”感到自责,亲子关系因此也有所产生裂痕,长久以往孩子总在责骂和抱怨声中长大,无益于孩子身心健康发展——这是问题造成的结果。

结果是行为自然而然的发展趋势,而行为是思维的产物、是某种特定情境下惯性使然的表现,于是我将问题源头锁定到情境。

我发现,的确在周末时间不紧急的情况下,我更有耐心应对孩子的各种需求。当我一旦平衡好时间和耐心的关系,问题就显得没那么棘手。使用“当……我是……”思考方式代替简单的“我是……”能让我们更加详尽、准确地理解自己。

- 2. 改变行为——一个不断用新行为代替旧行为的过程

自我矫正是意识到自己旧有的错误行为,介入新的行为,从而达到追求的目标和结果。这里,用新的行为代替旧的错误行为是关键,否则我们会陷入旧行为产生旧结果的死循环里。

这也许听起来很神奇,当我每次想要开口怒骂孩子的恼人行为时,我的内心会“bingo”一下,如果把打和骂替换成爱的拥抱、换成亲昵的碰碰脑袋、或者温柔的话语,那会怎样?我告诉自己:改变的机会来了。我把责备的怒吼转换成温柔的爱语:妈妈再爱你一下,你可不可以试着...,妈妈耐心等你。每当我态度这么柔软下来时,孩子的倔脾气立刻像胀满气的刺豚瞬间瘪了下去,要么很接纳顺从地听了我的话,要么也会心平气和地说出自己不这么做的理由,和我实现民主平等的交流。

改变行为的这个过程我把它看作“调频过程”。当我发出很焦虑、紊乱、急促的波频时,会影响周围环境的能量场,孩子作为信号接受者处在这样狂躁的环境中自然会受影响变得很易怒。而当我把频率调成稳定、平和时,对方的态度也会随之变得平静。

这个道理适用于我们所触及的一切环境和事物,当你发现生活中有些事情不那么顺利的时候,就要想想,是不是我发出频率不对,那么就要及时暂停,用新的频率替代旧有的错误频率,让一切从我们自身开始自然地改变。

- 3. 强化结果——让好行为继续保持下去

在自我矫正的过程中,当看到新建立的行为带来良好的改变,我们就希望乘胜追击、一直保持下去,这时候就需要进行强化管理。

我采取的两个策略分别是:巩固和创造情境条件,对正确的新行为进行奖赏。

我知道时间紧迫是我早晨情绪的引爆点,那么尽可能提前起床时间,为自己的耐心留有充分余地。我可以选择锻炼孩子自己穿衣,也可以亲昵地帮助他完成一些动作,总之一切尽在掌握。

同时强化气氛和谐、高效能的早晨对我和对孩子的情绪滋养作用,比如,我们可以一起不慌不忙地、有条不紊地完成穿衣洗漱、吃早餐,不用消耗任何坏情绪,在车上马上可以进入亲子阅读状态,巩固美好的亲子时光。

甚至我会有意识地拿出三行觉察日志,仔细回顾今天是否有发脾气,哪些小事会引起我的情绪波动,今天的情绪状态是否平稳,以此提醒自己今天又完成了一件重要的自查和改进。

生活就像打场球赛,自我矫正给人最大的正念作用在于,以前我们总是习惯于把球抛出去,而今球又重新回到我们自己的手里。你是愿意成为那个抛球者,还是成为那个控球者呢?

我是芝麻大酱,如果你也喜欢这篇文章,欢迎点赞、评论和转发。