从汉字中感受烂漫瑰丽的中华农耕文明

中国拥有五千年文化史,四千年文字史,还有那超过七千年的农耕文明。农耕文明灿烂而坚韧,她从自然生发,蕴含着千年来人们勤勤恳恳劳作的身影;她是人与自然和谐共处的结果,是人类渴望获得美好生活的见证。古代中国以农立国,农耕历史犹如一首厚重但充满生机的歌谣,穿过千年时光直入人心,唱出了民族的情怀与自信。黄河长江流域孕育的农业文明,更让世人叹为观止,中国农耕历史的不断进化与发展,使得农耕文化千百年来领先于世界。在本篇中,笔者将从一粒米出发,窥探中华农耕文明的部分面貌。

我国自古以来就有五谷的说法,在中国南方,五谷指的是稷(小米)、黍(黄米)、麦(小麦)、菽(大豆)、稻(水稻)五种。五谷中三谷为米,且小米为五谷之首,由此可见,米在农耕文明中占据了重要位置。下面将从稷、黍、稻三字进行说明。

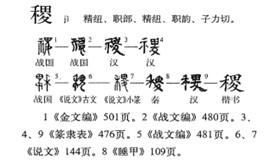

1. 稷

“稷”一字,目前未发现其甲骨文字,观其在《说文》中的字形可见,“稷”字可分为三部分,左边是垂着穗的禾苗,为“禾”字,右上是规整划开的田地,为“田”字,右下为“人”字,整个字的呈现的画面是人拿着形似禾苗的作物去田中种植。

“稷”字在古代有多种解释,且几乎都是围绕农事活动赋意。《尔雅·释草》中写道“稷,粟也”,《广雅疏证》中的解释为“稷,今人谓之高粱”。在以上两句中,“稷”字均指一种粮食作物,即我们今天所说的小米。这是人类最早栽培的谷物之一,在当时用于食用以及酿酒,并且人们还会将其茎秆用于饲养家畜。古时候还有“稷食”这一说法,指的是(吃)稷米煮的饭,又泛指(吃)粗粝的饭。除特指粟米外,“稷”还被用来作为庄稼和粮食的总称,例如,陶渊明就在《桃花源诗》中写过“桑竹垂余荫,菽稷时时艺”一句。在《说文》中,稷被形容为“五谷之长”,身在一个以农安身立命的国家里,“五谷之长”稷自然与众不同。 “稷”曾被用来指“五谷之神”。《礼记·祭法》中记载有“是故厉山氏之有天下也,其子曰农,能殖百谷;夏之衰也,周弃继之,故祀以为稷”。在历山氏统治天下时,他有一个名为农的儿子,能够指导百姓种植百谷。后来,夏朝衰亡,周人的祖先弃又继承了农的事业,之后人们就将农和弃共同称为“稷神”。除了“稷神”,“稷”字还可指祭祀谷神的处所。在古代。就连形容人和国家都可用“稷”字,比如古代主管农事的官被称为“稷官”,“稷狐”可用来指君侧的奸臣,“社稷”用来代指国家,还有春秋时期晋、齐、楚、宋等地都有过被命名为“稷”的地方。

稷起源于中国北方,具有高度抗旱耐热、抗虫害、生长期短等优点。作为人类最早的栽培谷物之一,稷在我国的分布范围是非常广泛的。它起源于东亚地区,栽培历史非常悠久,在我国的西北、华北、西南、东北、华南以及华东等地的山区都有栽培过稷,连新疆都能够见到野生的稷,是新石器时代黄河流域主要的栽培作物。直到我国的唐代以前,稷都是北方百姓餐桌上的主食之一,是种植最多的作物,直到宋末时期,稻和小麦开始被人们广泛种植,稷在餐桌上的主导地位才慢慢被瓦解。

稷能成为“五谷之长”的原因,除了它种植的时间早,被商代人民赋予神意之外,笔者认为原因还应包括它是有名的“救命粮”“赈灾粮”。稷的生存能力强,耐得住干旱、贫瘠、扛得住酸碱土壤,所以在大旱之年,“稷”就是我国古代百姓的“救命粮食”。由于它的保存时间长,所以当皇帝为灾民发放“赈灾粮”时,多半还是由“稷”来承担这个艰巨的任务。另外,古人打仗,讲究“兵马未动,粮草先行”,而这个军粮主要就是“稷米”了。春秋时期,军人除了背负武器行军外,还要背着几十斤的稷米路上充饥。秦始皇之所以能够统一六国,一个重要的原因就是他囤积了大量稷米,为前方的将士们提供了充足的物质保障。近代人民军队仍以稷米为主食,由那句著名的 “小米加步枪”即可知,甚至有时候给军人发的工资都是稷米。

如今,“稷”字已经不太常见,北方称其为“谷子”,南方称其为“小米”,但它为中华农耕文明留下的浓墨重彩从未消散。那些关于“稷”的神话传说、诗文典籍不仅使我们当代人清晰地看到祖先在治理国家、发展农业时的智慧,同时让我们惊叹于祖先对自然的敬畏和在与自然接触中生发的浪漫想象。因此,我们当代人在研发不同品种“稷”的同时,也应重视对在中华农耕文明里沉淀了千年的“稷文化”的研究与探索。

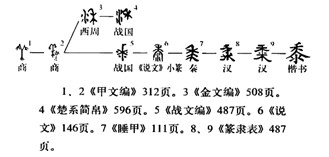

2、黍

黍就是我们现在所说的黄米,观其最早的字形,可见黍的根部、茎秆、枝叶,以及一根茎秆上散出多条谷穗,与黍的真实形象几乎完全一样。后来的字形上加入了“水”的形象,有人认为这是“浇灌”的意思,有人猜测这是一种带黏性的黍。笔者倒是同意后者,毕竟古时造的字多为象形文字,直接表示出“黍”的形象即可,再加上“浇灌”之意,未免有些画蛇添足的意味。并且,其它谷物的名称中也少见“浇灌”这一意思,另外,在“稻”字中也有“水”的形象,用来表示“水稻”的含义,无“浇灌”之意。因此,笔者认为“水”的形象应该是为了区分黏黍“黍”和不黏的黍“糜”,用来表示种类更为恰当。

黍的生命力顽强,可耐干旱、贫瘠、盐碱,并且种植周期短,在耕作技术部成熟、土地质量低下的古代可谓是种粮的首选,古人也极爱用“黍”来做称呼。在《诗经·魏风·硕鼠》“硕鼠硕鼠,无食我黍”中的“黍”被用来指代“粮食”;古时有“黍尺”,将百颗黍排列后的长度记作一尺,横排为横黍尺,纵排为纵黍尺;古代的某些酒器可称为“黍”,良弓可称为“黍”,就连某些鸟、虫、蓬都以“黍”命名。

黍的祖先是野糜子,原产地是我国北方,是古代黄河流域重要的粮食作物之一。在人类农业初期,黍是比稷还要重要的存在,种植面积远超过稷,是当时中国粮的符号。但随着人们对食用、产量的要求增高,稷渐渐成为主要粮食作物,黍的地位逐渐后移。虽然黍的种植面积降低,但人们对它的喜爱并没有减弱。过节时它会被做成粽子,过年时它会被做成年糕,元宵时它会被搓成黏面,做成灯盏儿用来祈福来年风调雨顺、五谷丰登。

在今天,黍虽然不再是人们主要的粮食作物,甚至它已经不常出现在百姓的餐桌上了,但它自古以来就具有的生活富足安稳的寓意不曾消失,它在特殊节日里的存在仍能给百姓带来幸福感和满足感,这应该就是在我国农耕文明中流淌了千年的浪漫吧。

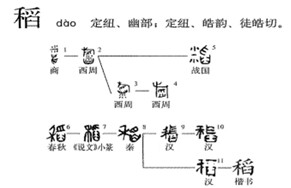

3、稻

水稻是人类重要的粮食作物之一,耕种与食用的历史都相当悠久。“稻”字的甲骨文字形据说还有待考证,观察现在所说的“稻”字的甲骨文字形可见,“稻”由上下两部分构成,上部是个“米”字,就像稻的颗粒;下部像坛罐一类的容器,据说是“覃”,用罐中装的大米表示“稻”。古代没有脱壳农具时,人们就把稻谷放在臼里用碓舂成白米,这之后才可食用。所以在金文中,“稻”的字形就像碓的扶手架,中间是米,下面是臼,扶在架上用碓舂米表示“稻”。金文上加了一个爪字,表示用手把臼里舂熟了的米舀起来。后来又加入“水”字,水稻的意义就更加明显。

《说文解字》中收录了“稻”这个字,解释为:“稌也。从禾,舀声。”而《说文解字》又解释“稌”为“稻也”,也就是稻谷的意思。根据朱骏声《说文通训定声》的说解,他认为古人通常称有黏性的稻谷为“稌”“稻”,而没有黏性的稻谷称为“秔(粳)”。稻去除糠之后就是大米。作为一个基本词,“稻”的意义从古至今并没有发生变化,基本上都是用来指水稻这一农作物。不过作为在我国农业发展地位重要的粮食作物之一,“稻”不可避免的具有一些特殊含义,比如《周礼》中有“稻人”一职,是指专管植稻的官吏;陆游在《老学庵笔记》卷七中写道:“王荆公所赐玉带,阔十四稻,号玉抱肚”,其中的“稻”即使用来作为表示玉带宽度的量词;此外,“稻”还曾被用来作为姓氏和地名。

稻是我国古代最重要的粮食作物之一。我国是亚洲稻的原产地之一,稻的驯化和栽培的历史已有一万年,水稻成为中国人主要的粮食作物已有三千年之久。古人在稻的栽培技术方面也有很多经验,如火耕水耨、轮作和套种等。此外,先民对稻资源的利用还处于世界先进行列。

在我国古代,“稻”更多时候是生活富裕、地位高贵的象征,这种含义从很早时就已经形成。山东沭河上游大汶口文化晚期至岳石文化时期的人骨食性分析结果表明,大汶口晚期的食物结构存在贫富差异,富有者的饮食以大米等植物为主,普通老百姓的饮食以小米等植物为主。在这之后的各个历史时期,甚至是到清代和近代这种情况仍然不曾改变,稻米的消费量在皇族和达官贵人的食物构成中占有较大份额,一些珍贵的稻米还被当作礼物在贵族之间送往迎来,普通百姓少有食稻米者,粮食多为小麦、大豆等。因此,古人将“食稻衣锦”视为“生人之乐”,孔子也说过:“食夫稻,衣夫锦,于女安乎”之类的话。

一言以蔽之,“稻”在我国农耕文化中不仅仅是一种供人果腹的粮食作物,它更代表着普通民众对丰收、富足、安稳美好生活的向往,展现着我国古代劳动人民淳朴勤劳的品质。

参考文献

1.《农耕文明与中华文化特征》,唐珂

2.《 传承千年余韵凝聚文明之光——中华农耕文明发展历程速览》,《农民日报》记者孟德才

3.《舌尖上的稷米,千载文化,你了解它吗》,李佩

文中汉字来源:汉典网,百度百科