一堆干草7.6亿元,印象派为什么这么贵,如何看懂印象派?| 艺术书单

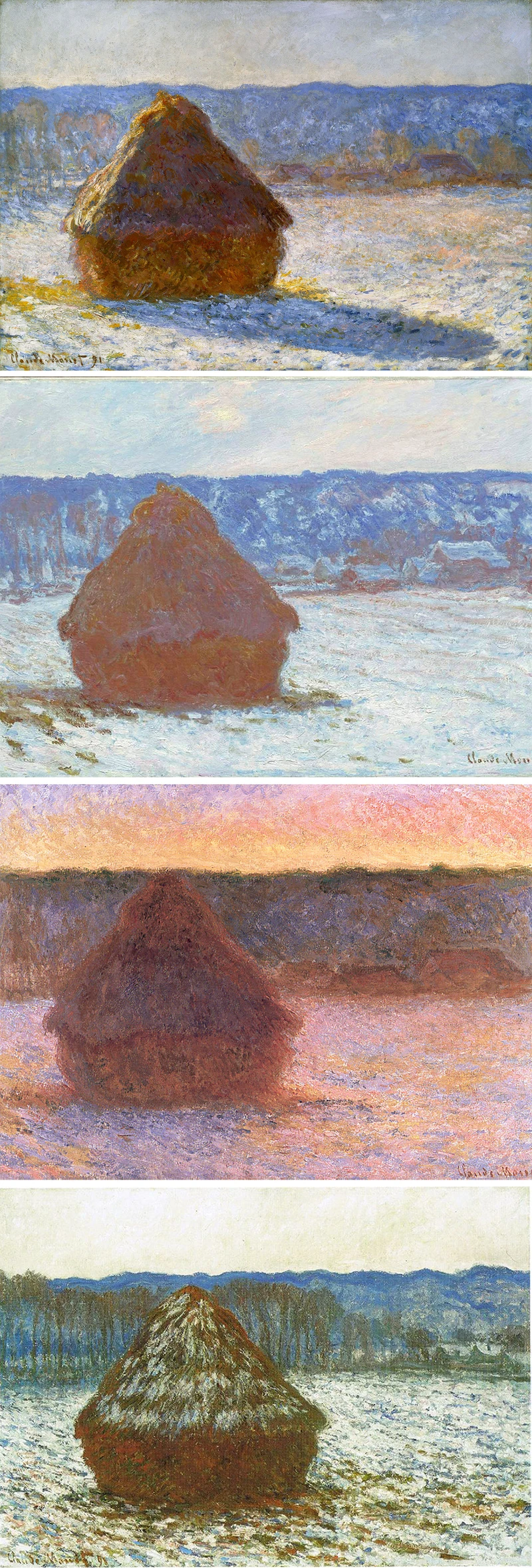

2019年,莫奈的名作《干草堆》在纽约苏富比以1.1亿美元(折合人民币约7.6亿元)的天价创下印象派画作新高,此作前一任卖家在1986年以250万美元的价格购入,作品升值44倍。这一价格也打破莫奈《绽放的睡莲》于2018年创下的8468.75万美元的拍卖纪录。

2019年,莫奈《干草堆》在纽约苏富比再创新高

2019年,莫奈《干草堆》在纽约苏富比再创新高

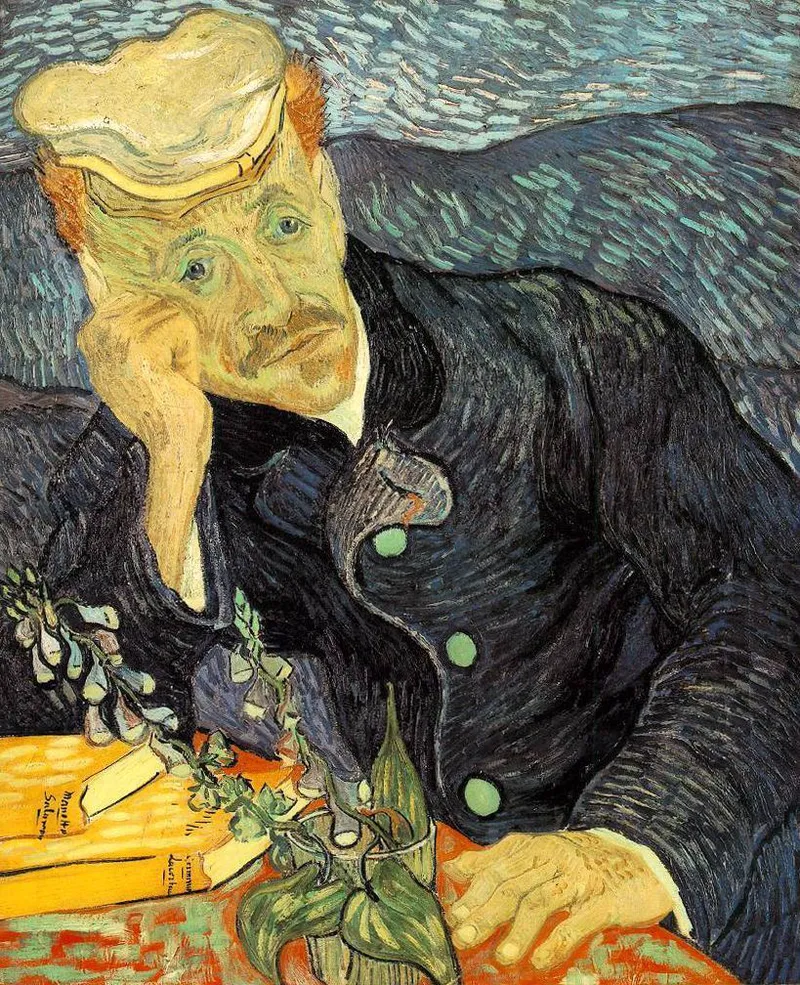

2017年,梵高的《田野里犁地的农夫》在纽约佳士得已8131.25万美元成交。其实,早在1990年,印象派画作就接近过亿美元的门槛,日本纸业大亨藤斋了英以7800万美元的价格,拿下雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》,同时又豪掷8200万美元将梵高的《加歇医生像》收入囊中。

梵高《加歇医生像》

梵高《加歇医生像》

一直以来,印象派及现代艺术被艺术市场的晴雨表,这一部分作品,成为艺术市场稳定性的重要支撑力量。

然而,在印象派诞生时的19世纪末,屡遭官方沙龙拒绝的印象派作品,价格低廉,最高也不超过25英镑。

莫奈“干草堆”系列

莫奈“干草堆”系列

陈丹青曾说:我们今天记住的大艺术家、文学家、音乐家,十之六七曾经籍籍无闻,他们活着的年代尚有远比他们更有名、更流行的同行。

对于印象派画家,更是如此。

1874年4月15日,一群先锋艺术家联合举办了一场美术展,展览名叫“无名画家、雕刻家、版画家协会展”,也即后来人们所说的“印象派”首次联展。这是艺术家们在沙龙及其评委评审制度之外,第一次团体聚集起来,展出自己的作品。

马奈、雷诺阿、塞尚、毕沙罗、莫奈……一群享誉后世的年轻画家集聚一堂,共同**僵化刻板的学院派美学原则,突破种种传统的桎梏,走出画室,直接从巴黎周边的乡村生活及塞纳河畔的风景中寻找灵感,用独特的视角诠释这个世界。

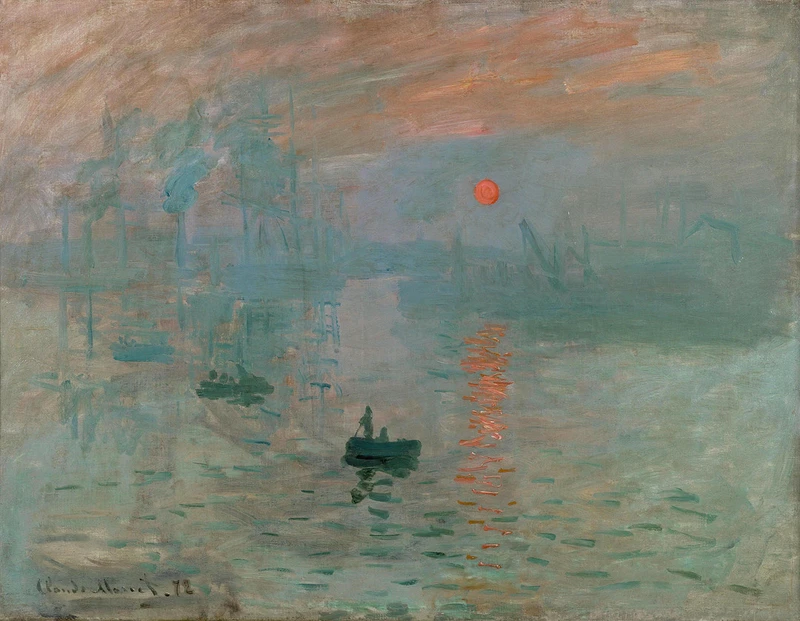

“印象派”首次联展却与当时的沙龙艺术展不同,在当时,展览的作品因太过前卫而不被大众接受,引发了许多质疑甚至批判的声音。其中,克劳德·莫奈的《印象·日出》成为了被攻击的靶心。

莫奈《印象·日出》

莫奈《印象·日出》

评论家路易·勒鲁瓦对这些画作嗤之以鼻,他以莫奈的画名羞辱展出的作品和参展者,认为,“如果非要用一个词语来解释他们,我们就不得不创出‘印象派画家’这个新词。如果一个人画的不是风景本身,而是在传达风景带给他的感受,那么这个人就是‘印象派画家’。”

勒鲁瓦以讥笑的口吻称它们为“印象派”,在嘘声一片中,“印象派”之名由此诞生。

到底什么是印象派?印象派有何特征?对后世有怎样的影响?

台湾著名作家余光中如此描述印象派:印象派在法国画坛的革命,是把画架从户内的阴影带到户外的阳光里来,同时把世界从绝缘的空间带进流动的时间。当人们看到以日常生活为题材、有室外光线、或者有不连贯碎笔触的作品时,大家往往指着它惊呼:“是印象派!”。

雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》

雷诺阿《煎饼磨坊的舞会》

作为西方美术史上占有重要地位的画派,印象派的出现是西方美术从古典到现代的重要转折,许多美术史学者都认为印象主义就是现代艺术的开端。

从历史上看,印象派画家指的是1865年至1890年左右,在法国的一些交往密切、并一起作画的画家。更确切地说,从1874年到1882年——这些画家在一起创作、一起展出作品、彼此保持密切的联系,这一段时期是印象派运动的全盛时期。

从创作方式看,印象派要求画家尽可能地直接接触所画的题材;对所画题材,画家必须亲眼看到——不是凭想像、记忆或虚构,而且必须看成一个整体,不能省略任何细节,也不能在画室里进行再创作。

雷诺阿《游艇上的午餐》

雷诺阿《游艇上的午餐》

可以说,印象派的画家们就像一台绘画摄影机,只会记录那个时段所留下的光景。印象派的画家们有着与主流不同的作画方式。他们眼中的世界,是充满缤纷色彩的奇幻世界。

毕沙罗表示:“因为最重要的是抓住第一印象。在大自然面前不要畏首畏尾,要有大无畏的精神,敢于冒上当和犯错误的风险。我们只能有一个老师——这个老师就是大自然。遇到问题,我们永远应该向她求教。”印象派与自然携手并行,在艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

毕沙罗《Jardin de Kew, Londres, près d'un étang》

毕沙罗《Jardin de Kew, Londres, près d'un étang》

印象派的创始人和重要成员有莫奈、雷诺阿、西斯莱和毕沙罗,通常还包括马奈、德加、惠斯勒、卡萨特、莫里索。

印象派后来又发展出科学分析色彩,用点彩形式作画的“新印象派”,以修拉、西涅克为代表。

在“新印象派“的基础上,出现了梵高、高更、塞尚为代表的“后印象派”,后印象派强调艺术家则更为强调自我感受和主观感情。

德加《舞蹈课》

德加《舞蹈课》

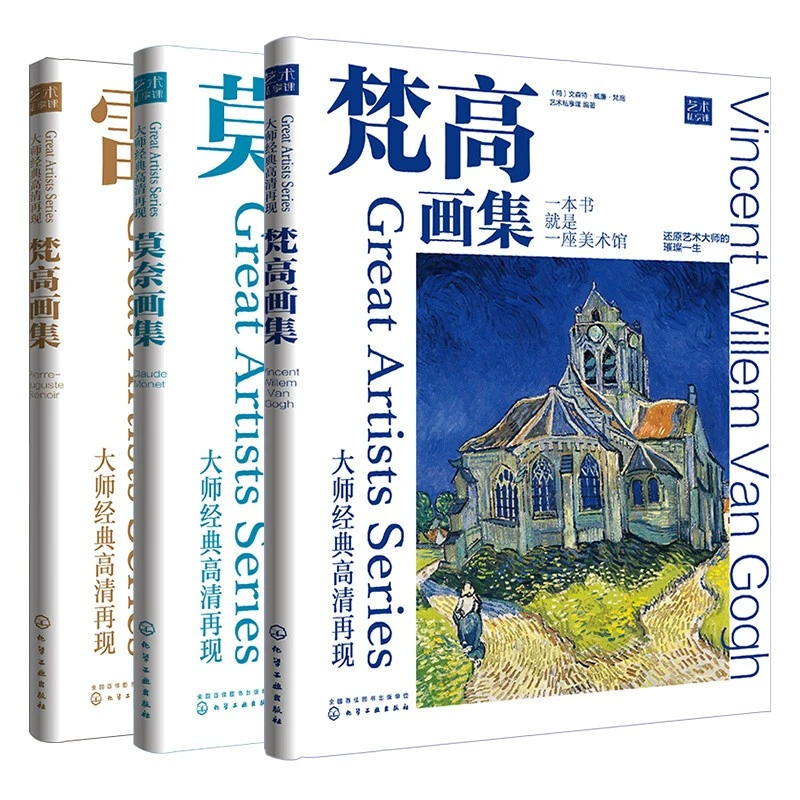

如果还想进一步了解印象派及相关画家,小编为大家整理了一份关于“印象派”的高分好评书单,为大家深度解读印象派。

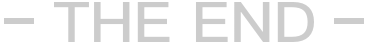

——《如何看懂印象派》——

在《如何看懂印象派》中,丰子恺对其中的重要画家及其代表作进行了简练而精准的点评,引读者体 味绘画中的“光的言语”和“色的文字”,点出东方绘画对印象派的影响,并对相关技法进行了颇为深入的理论剖析,指出印象派与现代艺术的内在关联。

本书一共五讲,深入浅出地讲解印象派本末及其后续兴起、与之关联紧密的新印象派、后印象派,点拨欣赏名家画作的入门路径。

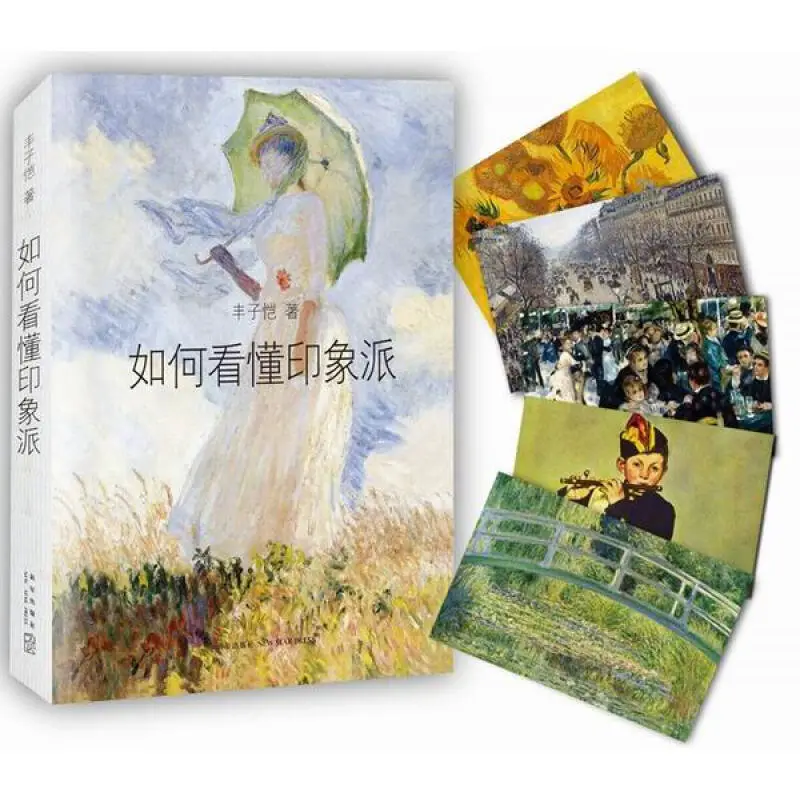

——《现代生活的画像》——

19世纪60和70年代的巴黎向来被认为是一个崭新的城市,一个到处都是林荫大道、咖啡店、公园和郊外娱乐场所的地方,一个构成了“现代生活”的商业与休闲风俗的诞生地。

T.J.克拉克通过质疑那些仅仅从技法上来看待印象派画家的史学家,着重描绘了马奈、莫奈、德加、修拉及其他画家试图赋予现代性以形式,并寻找现代生活中具典型特色的代表——不管他(她)们是酒吧女、划船者、**、观光客,还是在草地上用午餐的小资产阶级。现代绘画的出现究竟是一场拿破仑三世时期巴黎消费文化的庆典,还是对这一消费文化的批评性探索?

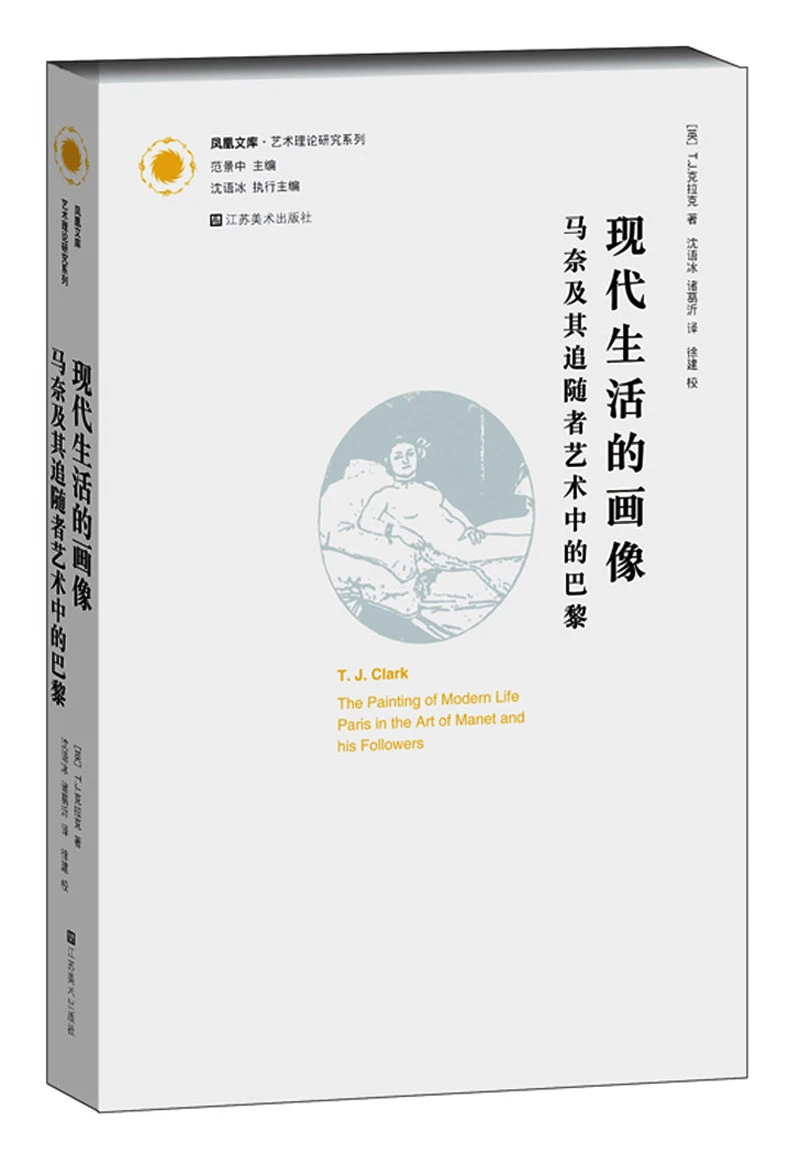

——《三十二个展览:印象派全景》——

本书是一个印象派手册,也是一本展览史话。从近20年全世界范围内以印象派为主题的展览中,选出其中32个,以展览为线索,呈现印象派的全景。

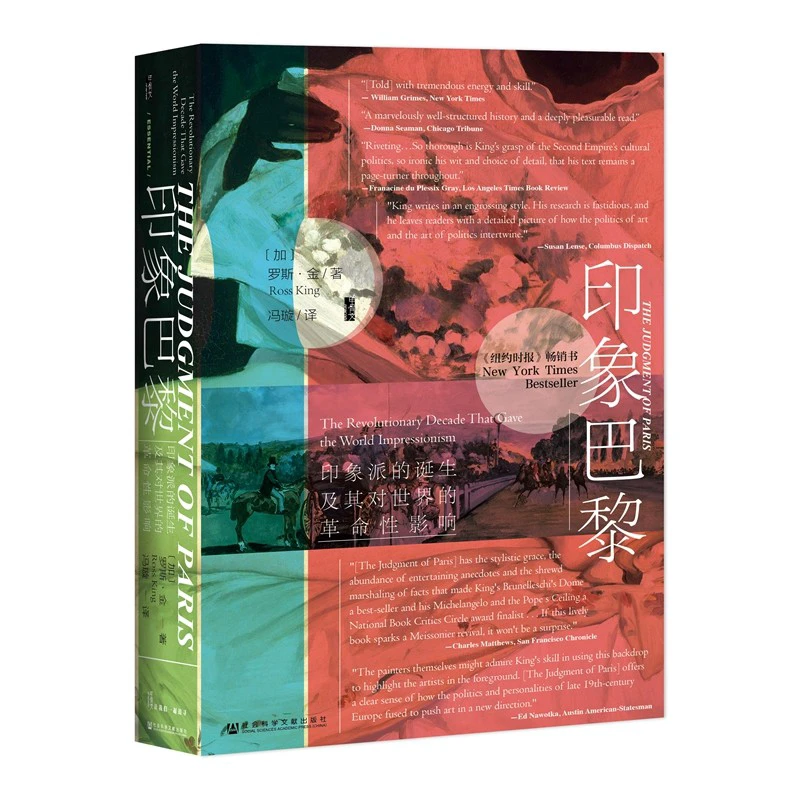

——《印象巴黎》——

埃内斯特·梅索尼埃是19世纪中期受赞赏的画家,因致力于创作像照片一样写实的以拿破仑战争场景为主的绘画作品而举世闻名;相反,马奈则总是因自己不拘一格的画风和充满情欲色彩的主题而遭到嘲笑。在马奈的一生中,他几乎没有在与世人的斗争中获得过什么胜利,不过他靠自己的画笔开拓了一条与停滞不前的学院派风格迥异的道路,最终赢得了艺术的未来之战。

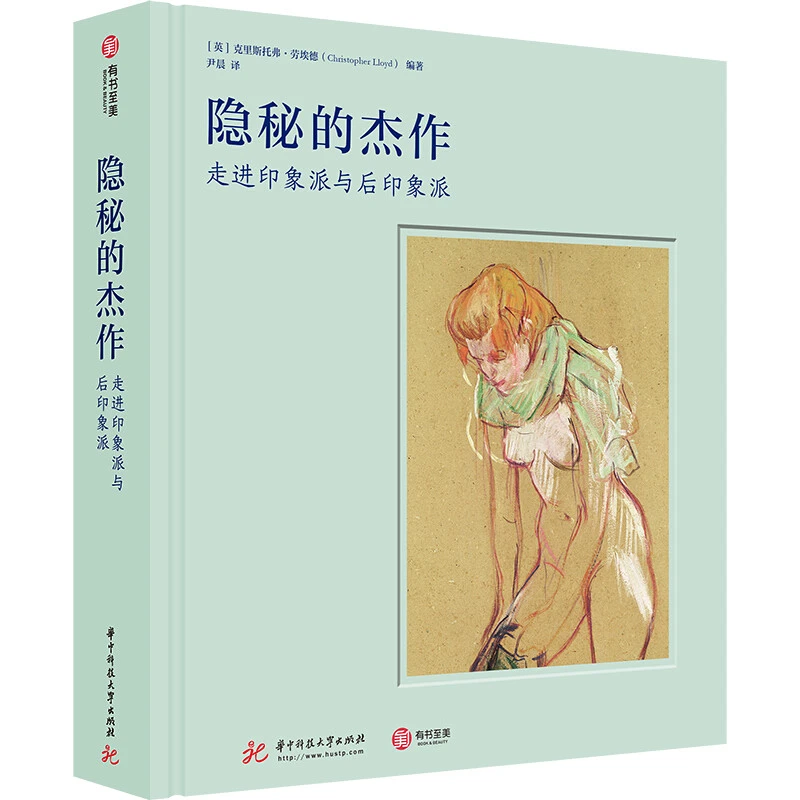

——《隐秘的杰作 : 走进印象派与后印象派》——

《隐秘的杰作:走进印象派与后印象派》集中呈现了印象派与后印象派的20位代表艺术家的224幅素描作品,并以流畅典雅的文字诠释了素描艺术是如何从内容、形式、媒介到技法都为推动艺术走上现代之路做出了贡献。让我们进一步发现印象派与后印象派那些鲜为人知的艺术杰作!

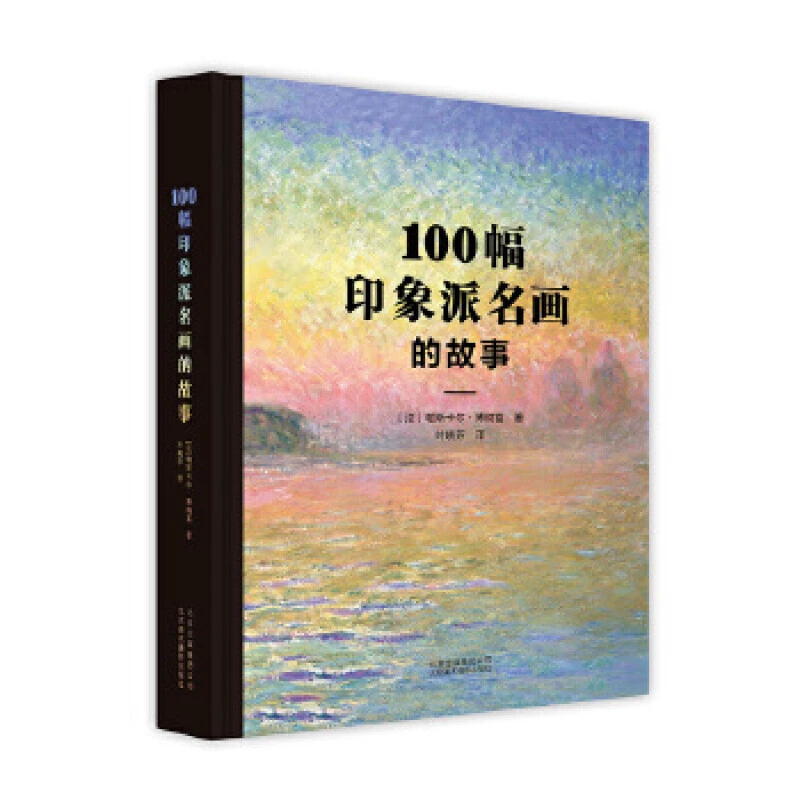

——《100幅印象派名画的故事》——

本书作者精心挑选了100幅印象派性画作,并将其按时间顺序排列,从多比尼1859年的《瓦兹河畔》开始,直至莫奈1919年的《蓝色睡莲》为止,基本涵盖了印象派发生发展历史上每个关键节点,一共24位创作者也几乎涵盖了流派核心及与此关系密切的所有重要画家。配合画作的文字解读,直接选引同代人的议论而少用后人的分析。

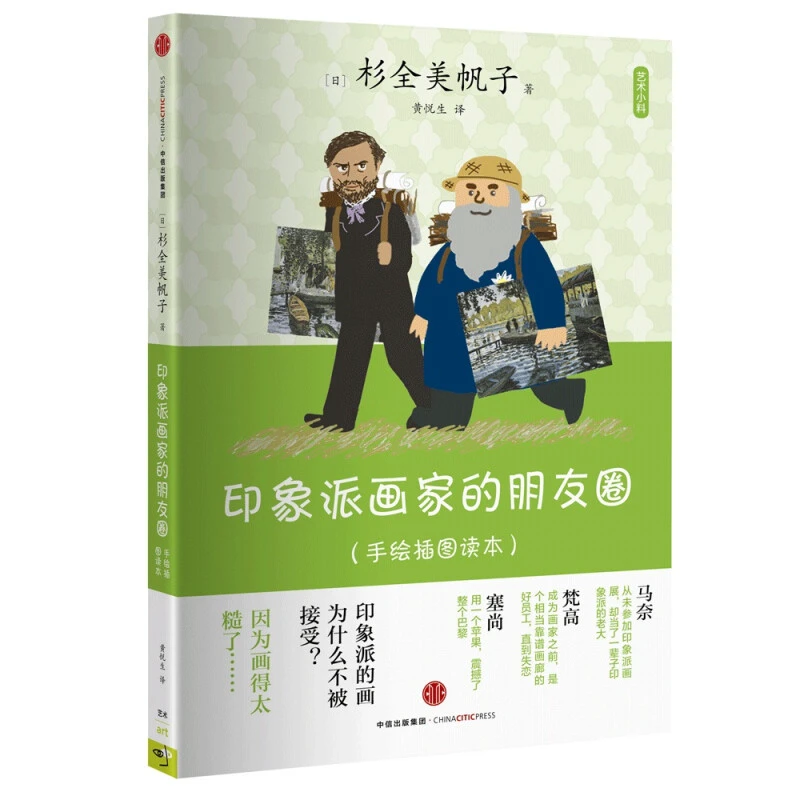

——《艺术小料:印象派画家的朋友圈》——

在绘画艺术史上,诞生于19世纪后半叶的“印象派”,是西方绘画史上划时代的艺术流派。虽然历史并不悠久,却占据着举足轻重的地位。作者以“插画+图解+作品原画”详解法国印象派发展进程,以及艺术史上赫赫有名的印象派大师,欢笑中走进印象派的黄金时代,给高冷的艺术加点小料!

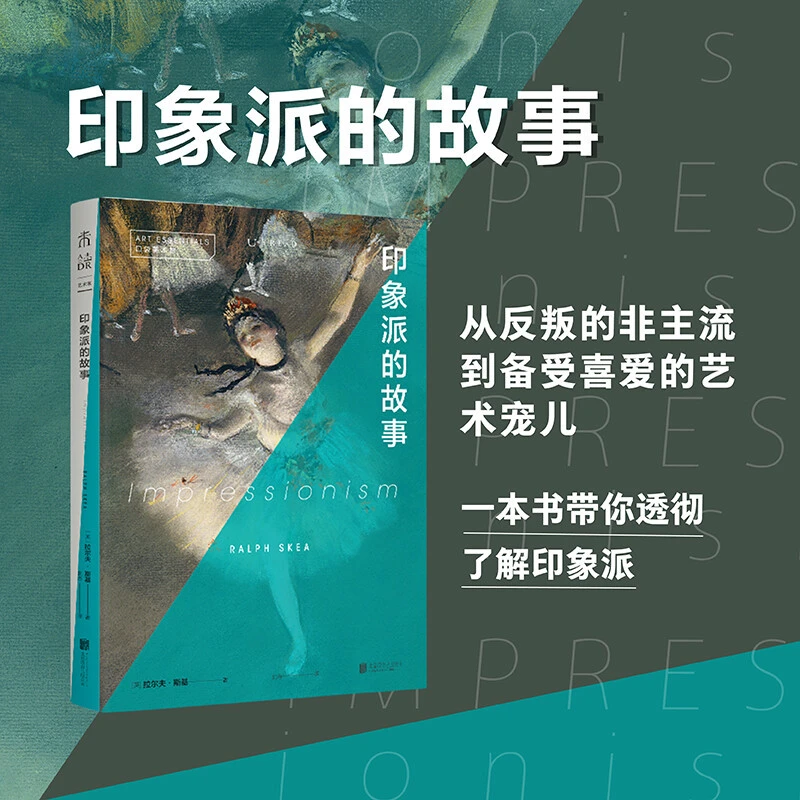

——《口袋美术馆:印象派的故事》——

本书从印象主义艺术运动的发端讲起,回溯了其完整的发展历程,我们将看到印象主义从法国扩展至美国和澳大利亚,从一开始的惊世骇俗到广受好评,成为如今依然备受喜爱的绘画风格。

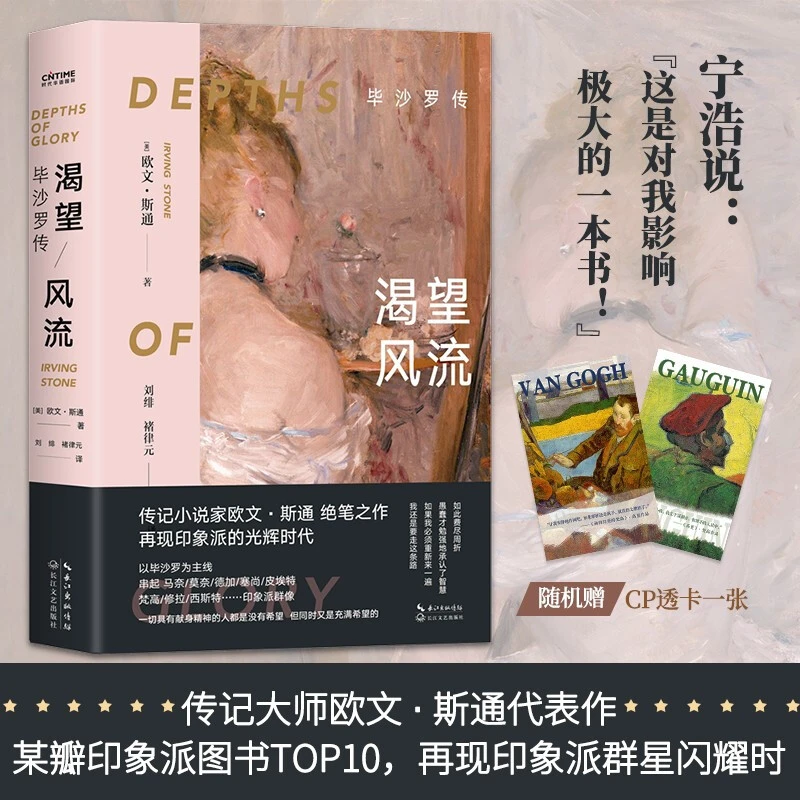

——《渴望风流》——

《渴望风流》是被誉为传记小说大师的美国作家欧文·斯通的绝笔之作。作者饱含深情地描写了法国印象派绘画之父卡米耶·毕沙罗与贫困、落选做不屈抗争,坚持艺术理想矢志不渝的感人故事。同时也对法国印象派画家如何努力在逆境中立身存世做了精彩描述。

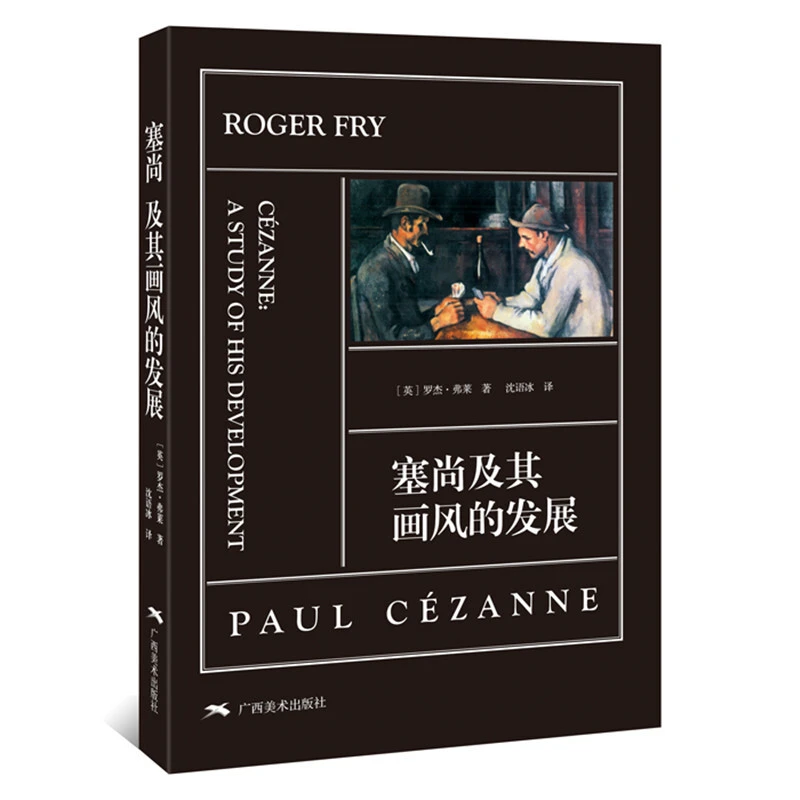

——《塞尚及其画风的发展》——

在本书中,作者弗莱既着力于探索塞尚艺术风格的发展进程及其艺术世界的宏观结构,同时也对塞尚作品进行具体而微的分析,以静观沉思的体验功夫,以不断充实的感性材料,完成文采斐然、生动活泼的著述,展示了塞尚艺术不可思议的魅力。

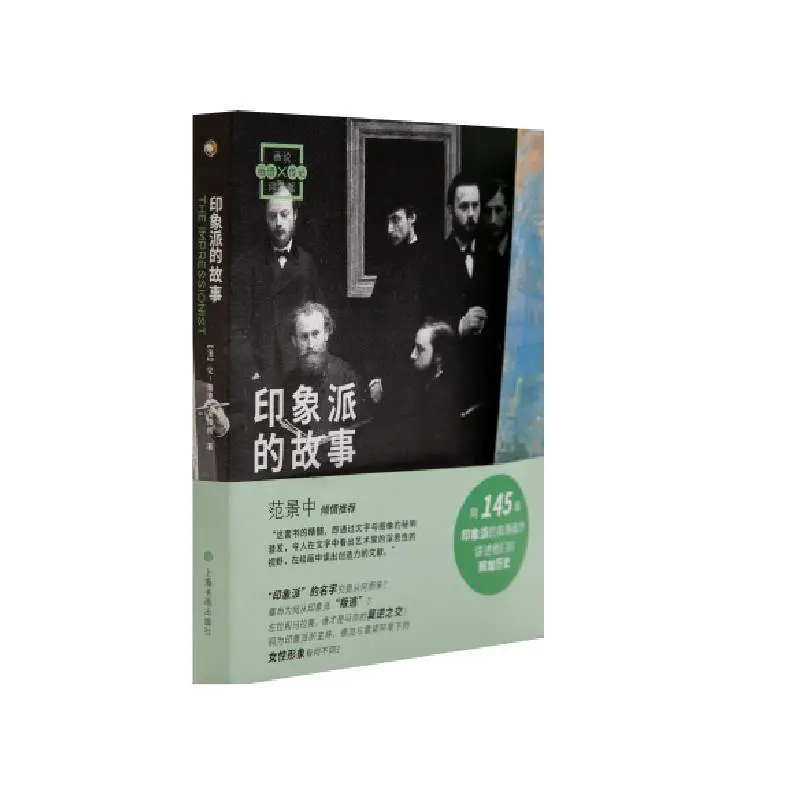

——《画说印象派:印象派的故事》——

从1874年到1886年,印象派先后举办了八届展览,在19世纪下的法国开启了一个全新的时代,进而影响了整个欧洲,乃至俄罗斯及美国。

本书不仅收录了里程碑式的名家大作,如马奈的《草地上的午餐》、莫奈的《日出·印象》、雷诺阿的《煎饼磨坊的舞会》,还精选了一些国际印象派画家的佳作,如瑞典画家汉娜·保利的《早餐》,以一幅幅画作为路标,带你一览印象派的发展历程,了解其中的趣闻轶事,一窥印象派画家之间的友情与纠葛。

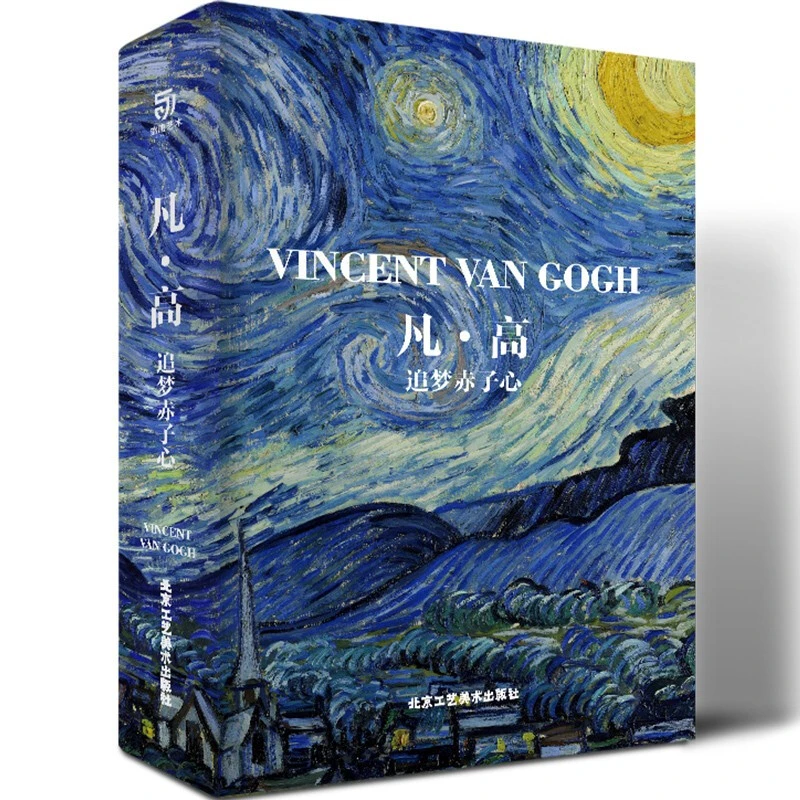

——《画说印象派:凡高的故事》——

本书分为黑暗之路及光明之路两大板块,从看似对立的两个角度剖析凡·高这位伟大艺术家短暂却又精彩的一生,探讨他的幸与不幸。凡·高自出生起便活在哥哥的阴影下,但他从未向世界妥协,始终怀揣着无比崇高的理想寻找真正的自己,以一幅幅画为路标,一步步走向光明。然而,当凡·高的艺术渐入佳境,他的精神却濒临奔溃,最终37岁的凡·高在心爱的麦田中结束了自己的生命。

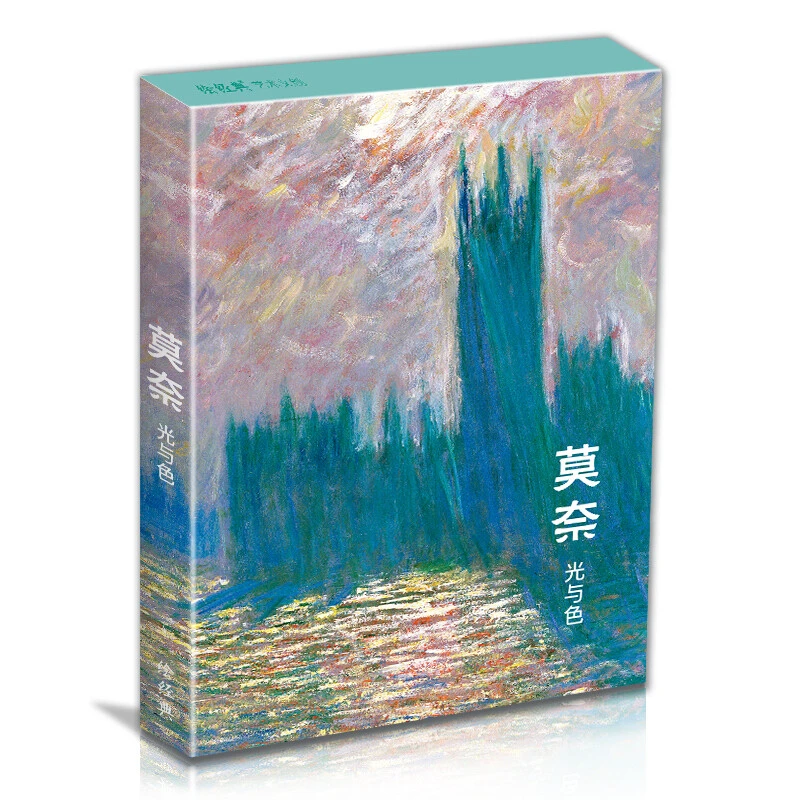

——《画说印象派:莫奈的故事》——

本书从前辈大师布丹及容金德开始,追溯印象派奠基人之一莫奈的艺术源头,以一幅幅画为路标,从《日出·印象》到《撑阳伞的女人》,从“鲁昂大教堂”系列到“睡莲”系列,带你回顾莫奈跌跌撞撞的绘画冒险之旅,进而走近印象派的历史。

此外,本书还收录了大量莫奈本人、亲友及同时代的画家、作家、评论家甚至政治家的话语,力求全方位地还原一个最真实的莫奈。