近年来,日渐严重的植物病害导致农作物减产,造成了难以估量的经济损失。这也引起了南通大学生命科学学院师生们的高度关注。近日,在第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛南通大学校赛中,该校“植物绿色小医生团队”的《生物活性物质DPA在植物病害防治中的应用研究》项目荣获特等奖。

“植物绿色小医生团队”是一个由生命科学学院专任教师指导,由生命科学学院本科生组成、热爱科研、热衷于植物保护的团队。经过调研,团队成员发现,对于不同地区种植大棚中的新型植物病害,人们往往会使用化学杀菌剂进行防治,殊不知长此以往会导致一系列的环境污染和环境破坏等问题。使用单一的农药化肥会导致土壤板结;过度使用农药会导致水体富营养化,生物多样性减少;农药瓶随意丢弃在农田池塘里会造成二次污染等一系列问题。

2,6-吡啶二羧酸(DPA)是该团队在枯草芽胞杆菌中发现的一种新的抗真菌活性物质,这种物质在真菌的平板拮抗实验中效果明显并且广谱抑菌。鉴于越来越多的作物上被诊断出了新型植物病害,而化学杀菌剂的效果不明显,并且容易产生耐药性和环境污染等问题,生物防治的步伐刻不容缓。

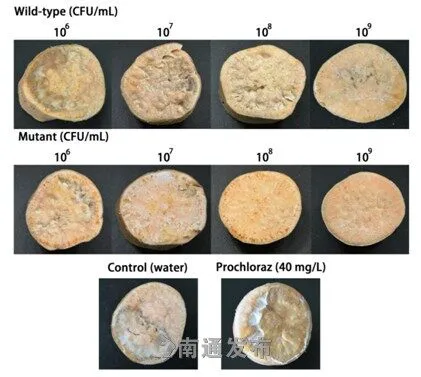

为了真正弄清新型植物病害,该团队从病原植物组织着手,分离致病菌株,从形态学、病理学和分子层次三个方面确证真菌身份。该团队在江苏省南通市的成熟玉米植株茎和叶上检测到红棕色病损和茎干枯症状,首次分离鉴定出高粱附球菌;在南通市的大蒜植物上检测到叶枯病症状,首次分离鉴定出锐顶镰孢菌;在陕西省汉中市的猕猴桃树溃疡组织中首次分离鉴定出燕麦镰刀菌;在中国南通大豆荚黑色坏死组织中发现苏拉旺斯镰刀菌。在此基础上,通过筛选多菌灵、DPA和曲酸对大豆豆荚腐病的预防和治疗作用,团队发现多菌灵和DPA、多菌灵和曲酸的组合使用控制苏拉旺斯镰刀菌的效果更好,表明DPA可作为降低多菌灵浓度和使用量的合适补剂。

自去年7月1日至今,该团队已以团队成员为第一作者发表SCI论文5篇,其中中科院2区论文4篇,3区论文1篇。团队的《生物活性物质DPA在植物病害防治中的应用研究》项目也获得江苏省农业科学院植物保护研究所刘凤权研究员、扬州大学生物科学与技术学院熊飞教授和中国科学院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所徐麟研究员的肯定评价。

眼下,团队成员还发起成立了南通大学学术科技类社团——时稔护植社,希望能把植物保护知识传播给更多的学子,并将在科研转化的道路上继续前进,期望能将高产DPA的枯草芽胞杆菌早日开发成新型、高效的绿色杀菌剂,运用到田间,为绿色生态农业建设贡献自己的青春力量!