金门前线(10)炮弹皮成为菜刀上好材料,金门高粱酿造金门酒

作者:宋怡明

吴宗山是金门最知名的企业家。他原来是个巡回的打铁匠。

1944 年,当美军飞机轰炸金门的日军阵地时,吴宗山发现轰炸后的弹壳碎 片的钢材远较岛上的为佳,于是他开始捡拾这些碎片来锻造。九三以 及八二三两次砲战,更提供他近乎无限的顶级原料来源。十年后,打 铁的家族事业蒸蒸日上。

他的儿子吴增栋回忆:「我们跟民众买弹 壳。小孩子会去捡弹壳,然后拿来跟大人换糖果。你可以在村子的商 店里用弹壳买蛋或其他东西,然后店铺老板再转卖弹壳。」

农村铁匠必须懂得制造与修理的许多产品中,刀具最为重要,特别是厚重的 菜刀,这是中式烹饪必备的工具。军中的伙房需要菜刀,而吴宗山的 菜刀质量最好。他的菜刀逐渐成为到金门服役返回台湾时必备的纪念 品,不仅伙房的人,每个士兵都会购买。

1960年代,金门每年都有 数万名士兵轮调,因此市场相当庞大。有些批评者说,今日的吴家就 像其他菜刀店一样是从批发商购买一般钢铁。然而吴家的店里依然是 堆积如山的锈弹壳,吴宗山的儿子吴增栋有本事在几分钟内就将锈弹 壳磨成光亮的菜刀。他驳斥那些指控。「落在金门的弹壳足 够让我们做一百年甚至一千年的生意。我们干嘛骗人?」

传统经济

1949年以前,金门传统经济给人的一般印象是民众普遍贫困,农 民面对有限的资源、掠夺成性的地方精英与持续不断的天灾威胁,仅 能勉强糊口维生。

有句俗谚用来形容这种贫困的情形:「女人长到出 嫁,才不过吃到一斗米。」 但是,另一段传达金门人贫困与孤立的俗谚,实际上却显示金门更为复杂的处境。

人们常说金门生产的粮食仅能维持四个月所需;剩下的八个月,金门必须向大陆进口粮食。饥荒很少出现,那么这句话真正说明的是金门与广大的商业网络有着紧 密的连结,民众可以贩售他们生产的货品——花生、番薯、盐与鱼, 并且购买适当的粮食供自己食用。

金门也透过自身的劳动网络与广大的世界连结起来。十九世纪中 叶之后,越来越多金门人离乡背井到海外谋生,因此整个东南亚到处 都有金门人的社群。

很少有移民真正实现发财的美梦,但他们汇回故 乡的金钱却让乡里大为繁荣,连带促进金门的经济发展。

1940年的调 查显示,金门八千个家庭中,几乎有三分之一的家庭至少有一名成员 在海外生活。除了海外华人村落之外,其他位于金门的繁荣聚落首推 金城。

1952年,一名派驻金门的美国中情局年轻干员表示,金城的街 景「完全停留在中世纪,狭窄的街道两旁全是木造房。房屋往道路突出,就像莎士比亚时代英格兰的村子一样。」 唯一的例外是一条由 砖造屋构成的商店街,这条商店街又叫模范街,是1924年时由商会出 资兴建的。商会的领袖绝大多数是返乡的海外华人,他们希望藉由这 条街来催化金门经济的现代化。

1945年日本投降后,昔日的商业网络 再度复兴,生活水平也开始提高。然而,1949年让一切全变了样。

古宁头战役后的几个月,金门的经济严重崩溃。战火的摧残,让金门岛西北部夷为平地,新地缘政治的局 势也让金门居民无法重拾过去他们熟悉的生计。

我曾经描述金门岛的 渔船遭到摧毁,表面上是为了取得原料,实际上是为了防止士兵叛逃 到对岸。军方拿走许多与村子的生计息息相关的原料,例如用来养殖 牡蛎的石条,以及用来固定盐盘的石堤。

到了1949年底,由于与厦门 供应商及市场断了联系,许多金门商人发现传统的经商方式已无以为 继。另一个不稳定因素是人口,到了1949年底,金门包含士兵在内的 总人口已超过十万人。

物资短缺非常严重。短缺导致通货膨胀,其中 有部分原因是从大陆来的国军掠夺战利品造成的。窃盗、胁迫使军民 之间的关系紧张。农民必须保护农田,以免未成熟的作物被士兵盗 取。「他们偷走我们的作物,害我们血本无归。」

胡琏将军指挥的金防部很快稳定了经济局势。除了货币与物价管制外,还成立了物资供应处来协调台湾方面的运补作业。 当整个局 势变得比较稳定时,长期计划也随之展开。

经济上最周详的干预措施 就是土地改革,从1953年底开始,中间曾因1954年九三炮战而一度中 断,最后在1955年完成。金门的幅员狭小,要实行「耕者有其田」相 对容易。大多数佃农直接取得自己耕作土地的所有权,而原地主则依 照标准的地价获得补偿。

这种做法与台湾大不相同,在台湾地主是用 长期国债支付。「故农民无须用夺取流血手段而得土地,甚觉安心, 而地主所得的地价又能一次全部领到,无须分年摊还,更感色喜。」

由美国资助的中国农村复兴联合委员会提供贷款来补偿地主。 统 计数据说明了这个过程未曾造成严重冲突的原因:绝大多数农户拥有 的土地很小,只有11%的农地是出租地,全金门仅十三户能称为大地 主,也就是拥有四十亩(二点七公顷)以上的土地。

土地改革之前, 89%的农地是自耕农所有;土地改革之后,这个数字增加到92%。 换 言之,这个过程的结果根本无关紧要。军方领导高层肯定知道这点。

有些人甚至认为,鉴于当前的军事局势,土地改革只是徒劳无功。 然而,全力投入土地改革的决定背后充满政治算计,其真正目的是为 了凸显对岸土地改革的失败。

「金门的土地改革,乃实现民生主义的 土地政策,以达到耕者有其田的目的。其方法是温和的,科学的,及 不流血的。……这种办法,在金门前线实行,与金门相隔咫尺铁幕内 血腥的『土改』,将成为一个强烈的对比。」

口述历史证实土地改革对于一般百姓的生活影响不大。几乎没有 人对这件事有任何看法。如果继续追问下去,对方也只会用轻蔑的态 度指出金门土地太贫瘠,几乎毫无价值可言。在金门,光靠种地无法 生存。不过,还有一个更重要的原因可以解释在民众记忆中土地改革 为什么如此不受关注,因为即使金门实施土地改革,绝大多数土地仍被军方占用。

关于土地总数,并无可靠的统计数据,但1990年代初针 对土地被占用的居民进行补偿时,档案纪录显示有八千多户提出了补偿诉求。

前金门县长估计,即使过去十年来许多土地已归还民众, 但至少还有三分之一的土地掌握在军方手中。 于是,两个未明书的事实——一个是历史事实,另一个事实与1949年后的局势有关,削弱了土地改革的重要性。

第一,金门的生态环境意味着很少有人能光靠 土地过活,因此即使是最彻底的改革也不可能让金门民众脱离贫穷。

第二,这一点更为重要,决定土地分配的压倒性因素恰恰就是军方独 断占用民众土地,土地改革完全没解决这个问题。

口述历史不仅很少 提到土地改革,而且很多人记忆鲜明的反而是家园被毁,特别是门板 被军方抢走。这种失去门板的憎恨,逐渐演变成一种可接受的隐喻, 反映出民众对军方独断占用民脂民膏的不满。过去五十年来,对绝大多数金门人来说,这一直是个不可谈论的主题。

金门土地改革主要是政治议题,旨在吸引世人目光,让他们了解 台湾与大陆在统治上的差异,而不是为了改善当地民 众生活。不过,经济福祉本身很快也成为政治议题。今日,当人们谈 起1950年代初时,他们的回忆完全集中在贫困与不足上面。村民经常 向军人乞讨食物。一名退伍士兵回忆说,「每次我们用餐时,村中的 小孩子常拿着碗盘在旁边等着,我们一用完餐,他们即将剩饭、剩菜 带回家。」

小学生则靠美国救济单位的捐赠才能填饱肚子。「有麦 片与奶粉。麦片里到处都是虫子;你必须煮沸,把浮在上面的虫子捞 掉才能吃。奶粉硬得跟砖头一样。你必须砸墙壁才能弄碎。我们在学 校有馒头可吃,但我们会把馒头藏在口袋里带回家,因为父母没东西 吃。」装救济食物的粗麻袋可以回收做成衣服。「你会发现自己的胸 前写着『美国人民的礼物』。」

推动工业化的努力——包括国家与私人,从一开始就因为军事局 势而遭受挫折:除了整体政治环境的不稳定,也包括供应前线时遭遇 的危险。 缺乏工业发展是1958年疏迁之后,金门人口减少的第二个主因。

从1960年代晚期开始,越来越多年轻人离开金门到异乡寻找工 作机会。金门人传统的移民目的地,因东南亚新独立的国家采取较严 格的排华移民政策而遭到封闭,台湾于是成为最重要的移民目的地。

从1960到1980年代晚期,将近两万名金门居民移居台湾,台湾本岛南 部农村人口此时也正值工作年龄,金门居民于是与他们在台湾合流。 有些金门人的家人早在1958年疏迁来台,他们是来台依亲;但绝大 多数来台的还是年轻人,他们来这里找工作或接受高等教育,主要定居在台北附近的工业郊区,例如永和、中和与三重。

他们在这里从事 加工出口业的工作,为台湾的经济革命贡献心力。(金门人移居台湾 的另一个理由是加入军队。对金门穷困家庭的孩子来说,加入军队通 常是唯一能接受教育的方法。

1990年代担任金门县长的陈水在回忆:「我是金门中学在金门复校〔1958年疏迁之后〕的第一届学生。我家 没有钱供我唸大学,所以我决定去读政治作战学校,但代价是要服十年兵役。」 )

努力发展当地产业,这种做法并非毫无建树。其中重要的成功例 证是胡琏于1950年引进高粱。在军事化的条件下,高粱成为金门经济 基础的象征。

据胡琏自己的描述,他推广种植高粱,不仅能充当燃 料,还可以作为防风林防止土壤侵蚀,也可以提供粮食。然而不久他 发现,虽然可以让金门人种高粱,但金门人却不吃高粱。就像来自广 东的士兵吃不惯馒头,金门村民对高粱很陌生,也不喜欢吃高粱。他 们比较喜欢传统食物番薯。

跟胡琏过去遭遇的许多争议一样,高粱 也成为一个显而易见的政治问题。地瓜粥或番薯是绝大多数金门人 熟悉的饮食,这显示金门整体的贫困。在中国饮食文化中,番薯是受 到鄙视的,它被视为穷人的食物,体面的人家会用番薯来喂牲畜而不 是给人吃。

1949年以前,岛上的有钱人家吃的是米,米透过厦门从大 陆进口。在度过1949年最初的危机之后,扩增的金门驻军绝大多数仰 赖台湾供应的稻米。因此当时士兵吃的是白米,而民众吃的是番薯。 两种主食反映出不同的文化价值,完全否定了墙上的标语与公开宣传 的观念:「军民一家」。

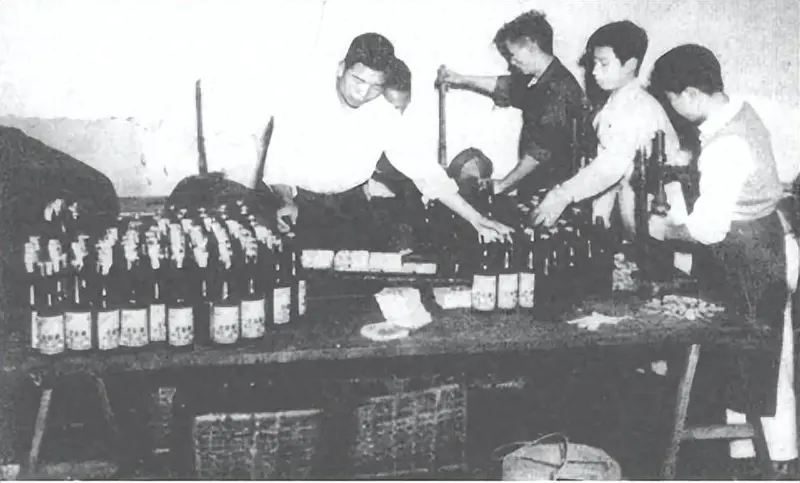

胡琏于是想出另一种利用高粱的方式来解决问题。高粱也能用来 制造蒸馏酒。在军队与村民拥有其他娱乐之前,酒一直是部队最主要 的消遣所需,每个月有超过十万瓶酒运到军中。胡琏因此想到,何不 在金门当地酿酒。

1950年底,第一瓶金门高粱酒在当地上 市,价格比台湾的酒便宜。高粱酒很快就主宰了市场。胡琏这个计划 的效益开始显现,军方利用酒厂收入向台湾买米。白米运到金门后, 再用白米与农民交换相同重量的高粱。

金门农民一年一度的大事就是酒厂代表到每个村落拜访。代表们载着一车车的白米前来,然后用白 米交换高粱。在台湾,高粱的市价大约是白米的三分之一到二分之 一。金门农民马上看出种植高粱的好处,以重量进行交换对农民有 利,同时也等于国防部对农民进行间接补助。

然而,好处不只是这 些。白米交换计划意味着金门民众可以在不增加军方后勤负担的状况 下吃到与士兵一样高质量的粮食。不到几年的时间,许多金门农民已 经让大部分农地改种高粱。(他们一般会留下一小块地种番薯,一小 块地种植像蔬菜这种高价值作物。接下来会解释为什么蔬菜属于高 价值作物。)

高粱酒计划的成果远超过胡琏的预期。到了1950年代中期,金门 高粱酒在台湾变得极受欢迎。初期,酒厂由战地政务委员会控制管 理,酒厂的营业利润占了委员会绝大部分的收入。

1970年后,营业利 润直接归入县库,而且占了金门全县收入的一半。

阿兵哥生意

1970年代中期,金门有登记的商号将近四千家。当时金门人口大 约六万人,家户数量约一万户。 也就是说,大约有四成的人家经营 生意。这肯定是人类有史以来企业家比例最高的社会之一。

但实际的企业主比例,绝对高于此数,因为有许多家庭经营小本生意,他们根 本没想过要登记。在登记的商号里面,几乎有一半是「特殊店铺」——冷饮店、茶艺馆、小吃店、理发店与撞球店,这些店铺做的几乎 都是驻军士兵的生意。

按照金门当地的说法,这些生意称作「阿兵哥 生意」。阿兵哥指的就是士兵。我知道这么做可能让人产生不同的感 受,不过我还是把士兵翻译成阿兵哥,因此士兵生意又称为阿兵哥生 意。金门由于士兵数量比居民多,造成金门人口的独特现象,许多居 民成为靠士兵维生的小商人。虽然有国家支持的各项发展计划,但真 正维持金门经济的还是阿兵哥生意,而这也对当地生活产生多样的影 响。

其实金门当地与驻军关系最密切的经济活动首推农产品买卖,虽 然金门人并不把这一项归类为阿兵哥生意。这种商业性农业缺乏可靠 的统计数据,但确实有许多(或许是绝大多数)农业家庭从事农产品 买卖,进而见证了大量驻军对金门的企业主义有着推波助澜的效果。

商业的繁盛甚至早在大陆沦陷之前,也就是1949年大量军队移防金门 时就已开始。许多人回忆时提到,由于需求大增,粮食价格高涨,他 们在激励之下开始与军队做生意。

有人回忆说,「当时兵多,吃、用 消耗量十分惊人,以卖菜的来说,再多的菜也很快卖光……因此卖菜 的一天要赚个三、五两金子,可说是易如反掌。」

商品农业,对许 多家庭特别具有吸引力,因为这种做法不需要资本,而且很快就能获 得报酬。「当时金门已经住了很多军队,我原本打算做一点小生意。 和妈妈商量,但她不同意,家里也没有资本,因而作罢。那时部队需 要吃蔬菜,但当时金门种菜的人很少,因此蔬菜的价格飙的很高。那 时伙房买菜,一块白银才买三斤的菜叶,我种了一小坵的高丽菜。」

农民专注种植成长快速的蔬菜,从种子到收成运往市场贩卖只需要几 个星期。农复会支持的农业实验站提供协助,输入并且传布新作物的 品种信息。

洪宏成在1950年代初期是个辍学的青少年,他记得当时种 菜是个非常赚钱的工作。「那时,公务人员一个月的薪资才三百五十 元,但种菜的收入,如果菜价好时,一担菜就可能有四、五百的收 入,虽非天天如此,但以天数平均来说,实在比公务人员的收入好得太多了……。

我大舅子欧阳金章,他高中毕业,县政府聘他去当职 员,我亲家母不让他去,亲家母说:你(欧阳金章)去当公务员,月 薪收入根本不够弟妹生活开销。」当洪宏成结婚,并且分到1961年分割的地产时,家族的土地已完全用来种植蔬菜。

金城很快发展出每日营业的农产品市场。每天早上,全岛各地的 农民都会聚集来此。

王英川回忆:

民国六十年前后,我就种了很多菜,大部分卖给部队。每天都要 很早起床,一般都是凌晨三、四点出发;早的时候,十二点多或 凌晨一、二点就要出发。

那段时间金门尚在宵禁中,从后盘山挑 到后埔,要绕道走小路,走山路,避开检查哨,但还是必须携带 身份证,以备临时查验。早到可以占得好地点,早到也可以在市 场走道打盹。

开市之前,菜贩会来看,整担整担卖给菜贩,由菜 贩再卖给部队;也可以自己卖,不过较浪费时间,有时会卖不 完。早期很好卖,一担一百五、六十斤,一个连就买走了。一般 都是整担成交,今天买白菜,就全部吃白菜,明天买高丽菜,全 连都吃高丽菜。

对军方来说,将军火、粮食、燃料与加工食品运往金门,以供应守军需求是刻不容缓的事。金门农民决定种植与贩售蔬菜,确实缓和 军方的头痛难题。

另一种需要运补的食物是新鲜肉类。金门几乎没有养猪的传统,1952年时岛上的猪不到八百头。 (与1949年相比无疑 减少许多,因为在古宁头战役后的混乱时期,许多牲畜都被士兵偷走 了。)

1950年代初期,金防部每月运送两千头猪到金门以满足当地需 要。金门农民也在这个时候呼应驻军创造出来的新诱因,开始饲养猪 只,从而减轻了政府的负担。

1958年,胡琏回到金门二度担任司令官,他评论说,「这里的猪比人还多。」 这句话说得夸大了些。 1950年代中期,金门农民饲养了大约两万头猪。 「当时,如果你养了八头猪,那么你的家境已经算不错。我们家养了十二头,有四头在八二三砲战时被炸死。」

在高度军事化社会的经济活动模式里,最成功的养猪户与养猪数 量最多的地方通常位于邻近军事基地的村落里。农家把高粱或番薯打 成泥来喂猪,如果再加上馊水与剩饭剩菜,那么猪会长得更快。

营养 价值最高的馊水来自军方的伙房,靠着这些馊水,小猪仔可以长到九十公斤重,大约六到八个月就可宰杀。

有个笑话说,一名农夫到军 营里收集馊水喂猪,等到部队换防时,他担心接下来可能没有足够的 馊水,于是他开始愚蠢地打听即将调来的部队人数。可想而知,他因此被怀疑是共谍而被捕入狱。

为了实行模范县计划与改善农村卫生,农民接到命令,必须将猪 只从住家或住家旁边的临时猪圈搬移到专门设立的猪圈里。猪圈本身 成了更大卫生工程与检查体系的一环。邻长杨水和回忆表示,卫生要 求完全不切实际,充分证明战地政务系统的独断。

「那时金门很注重 环境卫生,一星期就检查一次,严格的程度甚至连猪舍也不能有苍蝇,如发现猪舍有苍蝇就说是妨害卫生,一定要处罚。」

即使人们 认为卫生是社会建构出来的,但针对猪圈设下的规定,却再次显示军 事化政权本身就是问题的元凶。金门村民把猪养在家里不是因为他们 粗鄙落后,而是因为他们担心猪被偷走——他们的担心绝非空穴来 风。军队纪律的改善与军队粮食供应的确保使金门农民接受命令,在 住家之外另外兴建猪圈,这与文明水平的提升毫无关系。