这位老人凭啥能让央视做一段只为他一个人播的新闻?

住铁皮房、下农田

一辈子、一个地方、一个单位、一件事

亲力亲为下地研究

一生的目标就是把地种好

“中国饭碗要盛中国粮食”——南繁育种人的别样新春

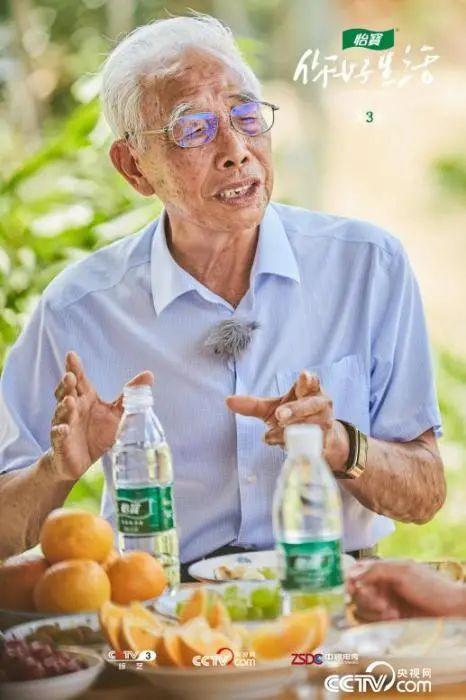

清晨日头刚起,85岁的玉米育种专家程相文戴上草帽,穿上白大褂,依次往兜里装好育种袋、材料标签和试验记录本,一头钻进玉米地。

正值新春佳节,三亚阳光明媚,绿意盎然。跟程相文一样,全国各地的育种工作者“追赶阳光”来到这里,放弃与家人团圆,守在田间地头,只为不负春光投身南繁育种科研。

素有“天然大温室”之称的海南,是全国最大的南繁育种基地。南繁的开创应用使农作物的育种周期缩短了三分之一到二分之一,新中国成立以来育成的农作物新品种中,70%以上都经过南繁。

本应儿孙绕膝,尽享天伦,但耄耋之年的河南省鹤壁市农业科学院育种专家程相文仍在奋斗路上。节前他赶到北京,作为“最美科技工作者”代表登上央视春晚舞台后,大年初一匆匆南下返回三亚。自1964年来海南开展南繁育种,他在此已度过56个春节。

“几十年干的是玉米,看的是玉米,想的是玉米,一天也离不开玉米。”程相文说,眼下正是玉米套袋、授粉的关键时期。在实验室里做研究失败了可以随时重来,但作物一种一收,错过只能再等一年。

他每天下地五六个小时,带领助手套袋、授粉,在标签写上材料信息后系上植株,仔细观察玉米根系、叶片、籽粒长势并悉心记录。

程相文说,亲力亲为才能熟悉材料,光看数据和报告无法发掘、利用好材料,选育出好品种。他选育出的14个玉米新品种通过国家和省级审定,其中“浚单”系列已在全国累计推广3亿多亩。

“南繁南繁,又难又烦”,南繁人广为流传的这句话,是过去艰苦条件的真实写照。

今年春节,刚做完胆囊切除手术的农民科学家李登海继续留在三亚工作。站在试验田边,他回忆起南繁之初的艰辛:1978年,他带着干粮咸菜来到这里进行玉米育种攻关。住在黎村茅草房,有时为了保护育种材料睡在地里,为防止蚊虫叮咬只能全身套上麻袋。南繁育种没有周末和“8小时工作制”,由于长期高强度劳作和不规律的作息,李登海全身上下已动过5次手术。

多年来,李登海培育的玉米高产品种已累计为国家增产超过1000亿公斤。他创办的登海种业公司已在海南各地建立起17个设施完备的南繁育种基地。他说:“海南提供了这么好的光热资源,现在条件也比过去好多了。我们要珍惜,借着这块宝地加快种质资源创新。”

因常年高温暴晒,程相文皮肤黝黑、满脸皱纹,摘下眼镜后和农家老汉并无二致。在海南育种的近60年里,他有超过一半的时间租住在农民家里,起初还要上山砍柴烧饭,独自一人找地耕作、搞科研更是习以为常。

如今,随着国家南繁科研育种基地(海南)建设的加速推进,南繁人已告别艰苦的工作和生活条件。划定26.8万亩南繁科研育种保护区,建设南繁科技城,建设专家住宿、科研、生活等设施配套服务区,建成新品种测试实验室、种子质量认证实验室、植物检疫技术研发实验室等一批南繁公共实验服务平台,“南繁硅谷”雏形初现。

刚刚公布的中央一号文件提出要打好种业翻身仗,让坚守南繁育种一线的科技工作者们备受鼓舞。选育出一系列高产品种的程相文仍在继续科研攻关,致力于选育抗逆性更强、营养成分更高、适合机械化收割的新品种。“中国饭碗要盛中国粮食,我最大的心愿就是农民都种上咱们国内育出来的种子。”望着郁郁葱葱的玉米地,程相文满怀深情地说。(新华社记者柳昌林、罗江、王军锋)

功成不必在我,

功成必定有我。

这是程相文等功勋科学家的人生写照,

也是所有年轻人需要学习的精神。

一粒种子可以改变一个世界,

一个品种可以造福一个民族。

我们美好的生活,

是许多像程相文这样的科技工作者、

默默无闻的人给我们创造的,

向“大国工匠”致敬!

一枚合格“吃货”在今天必须知道的事!

心态已崩!美国竟把中国学生当成“间谍”……

外交部发布对美重磅事实清单!102条!

(来源:中国新闻社综合)

主编:刘倩

本期责编:陈冰然