记录40年聊城人心意表达:包子果子曾是大礼,现在看亲戚首送健康

从1978到2018,跨越了40年的时光。40年间,无论生活条件如何,亲情总是温暖人心。

不变的是感情,但随着岁月的变迁,走亲访友时,手中的那份礼品却在变化。

谭登坤现在聊城二中工作,这里也是他的母校,1978年他正在读高中。在他的记忆中,1980年之前,百姓饭桌上基本就是玉米饼子和窝头。那时,过年走亲戚,也就是提一兜包子。

1978年出生的张燕,印象最深的,是走亲戚时包里的那二斤果子。在清贫的童年,只有过年才会买的果子,对她有着无法抵抗的诱惑力。

作为80后,刘君记得上小学时,为了春节后走亲戚,家里买过一整箱的罐头。

谭登坤说,在温饱还是问题的时候,亲戚之间走动没有什么贵重礼物。罐头流行的那几年,鱼罐头、肉罐头可以说是奢侈品。

回顾40年,可以说,走亲访友的礼物中,记录了生活的清贫和温饱,也见证了生活的富足和安康。

改革开放之初:

走亲戚大都送包子,包子素馅的比较多

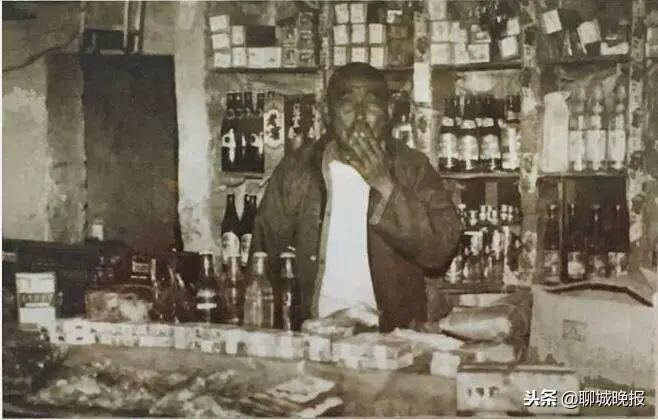

古城区老照片博物馆展出的照片。冠县农村代销点,有着时代的印记。

千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。人们对新年的企盼,让春节这个传统节日有着不同寻常的意义。

而在改革开放之初,人们还在为吃穿犯愁时。过年,其实是个年关。

“在1980年之前,在百姓饭桌上的日常食物,就是饼子、窝窝头。”早年曾在乡镇中学教书的谭登坤,下班后仍是回斗虎屯镇的老家谭楼村,对当时的农村生活十分了解。

谭登坤清楚地记得,老家是1980年分的地。当时,他高中还没毕业,家人到学校告诉了他这个消息。

不过,在1980年之前,一般家庭到麦收之前、秋收之前,家里都会断顿,没有粮食吃。

“家里不断顿的,就是情况好的。”谭登坤说,虽然生活困难,但过年时,别管有没有,家里还是会包顿饺子、蒸锅馒头、花糕。

谭登坤告诉记者,那时候,麦子非常少,比较好的生产队,一人一年能分100斤麦子。不好的,只能分几十斤,甚至十几斤。

“平时省下的那点儿白面,就是在过年的时候能吃一点儿。”谭登坤说,但是,过年蒸的白面馒头、花糕,也不能敞开了吃。水饺,家家户户都得包。不过,即使是过年也有人家是得包杂面饺子的。

谭登坤直言,在那时,生活条件差点的家庭,一年到头,也吃不上一顿纯白面的饺子。

生活困难,平日里亲戚之间也少有走动。有些亲戚,一年就走一回。所以,过年时走亲戚是一件十分必要的事情。

“在改革开放前后,农村的风俗是,在春节、八月十五这样的重要节日走亲戚,就是送包子。”谭登坤说,在聊城北边这片儿,当时闺女走娘家,也是提一兜包子。

那时候,包子素馅的比较多,萝卜、白菜、胡萝卜和粉条,那都是很好的包子馅。生活条件好点儿的人家,包包子时或许能称斤肉。

谭登坤表示,1985年之前,生活一直就是那个样子。经济状况不是很好的时候,亲戚之间走动,没有什么贵重的礼物等到八月十五,就是买两包月饼,再提一兜包子。“月饼,当时七八毛钱一斤。”谭登坤说,七八毛钱,现在不算什么,在当时也不是小钱了。

那时候,一个鸡蛋才买5到8分钱。很多人家,都是攒十个八个的鸡蛋,卖了就买几斤盐、几包火柴。

其实,改革开放之初,很多人都身处窘境。逢年过节,去看望老人,家里也没什么可拿的。因为,没钱也没东西。

上世纪八十年代:

罐头曾是奢侈品,果子与其是标配

1980年的聊城“九九”物资交流会。

直到上个世纪80年代末,人们生活稍微有点改变。“那时候,农民大多数都种棉花。”谭登坤说,1985年至1990年前后,老百姓的经济状况有所改变,手里开始有两个钱了。

谭登坤印象深刻的是,有一段时间,聊城流行过一阵送罐头。当时,条件好点儿的家庭,走亲戚都会带上几个罐头,不再蒸包子了。

“水果罐头比较多,有桃的、梨的、橘子的,也有鱼的、肉的,但买的人不多。”谭登坤说,在1990年以前,人们的经济收入还比较低,生活绝大多数还处于温饱水平,罐头在当时也是一种奢侈品。

一般人家,除非家中来了亲戚,为了凑盘也许会开个罐头,平时根本舍不得吃。

身为80后的刘君,童年记忆中的罐头也是一个特别的存在。“我上小学时,有一年春节家里买了一整箱的罐头。”刘君说,她对山楂罐头印象最深,不是因为好吃,是因为它便宜。

在刘君的记忆中,走亲戚,两个罐头,两斤点心果子,是标配。

张燕说,她小时候,家里过年要走的亲戚多。每年买几斤果子,去谁家,父母都是算计好了的。走不完亲戚,小孩不能吃。

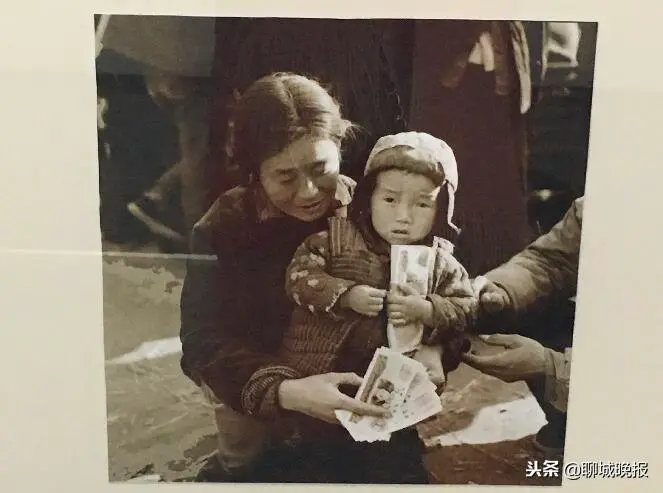

朱宪民摄影作品展上的作品。1996年,赶集回来的爷孙俩。

不过,用纸包着的果子,上面有一张印着福字的红纸,被油浸透后对孩子们的诱惑力更大,免不了去偷吃。

张燕告诉记者,那时候,果子里的方糕相对难吃一些。但每次走完亲戚分果子吃时,她都会先挑一块最大的方糕。

“方糕虽然难吃,不过也是平时吃不到的。”张燕说,到2004年时,市民生活都相对富裕了。那年过年,父母赶集买了20斤果子,小孩可以随便吃。但她忽然觉得果子不好吃了,现在逛超市时果子看都不看了。

走亲戚,二斤果子、两个罐头的时代,人们生活还普遍不富裕。

到了2000年之后,人们的生活水平发生了很大的变化,果子、罐头都逐渐退出了礼品名单。

四十年后的今天:

工资收入越来越高,送礼选择越来越多

城区某超市,传统点心摆满了柜台,但再也不是走亲访友时的礼品主角。刘敏摄

“上世纪七八十年代,一个大学毕业生一个月的工资也就四五十块钱。而且,工资几十年不涨。”谭登坤坦言,他刚参加工作时,月工资是37元,一大家人只能勉强糊口。

事实上,在很多人看来,在改革开放之初,能领一份工资够一家人吃饭就很好了。吃饭之后再有余额的,那就少之又少了。

上世纪90年代,谭登坤月工资百十元钱,开始少有结余。那时候,走亲戚买的礼品,还不能让孩子随便吃。更多的时候是,上一家给的礼品又被拿到下一家去了。

谭登坤记得,比这再早些时候,中秋节买包月饼走亲戚,一包月饼送到亲戚家,亲戚也舍不得吃,还得再提着去走亲戚。这一包月饼,往往是那家还舍不得吃,会一直放着,最后很稀罕的一包月饼就放坏了,没法吃了。

到2000年后,谭登坤的月工资达到了上千元,吃饭顶多占到工资的一半。“到2000年前后,礼品就有了变化。”谭登坤说,逢年过节,走亲戚,大家都能提两瓶酒,买几斤鸡蛋。

谭登坤表示,现在,工资越来越高,吃饭已成为消费的一个零头。

“如今,吃喝早就不是问题了,走亲访友对礼品的选择也越来越多样化。”谭登坤说,改革开放之初,所有工资都拿来吃饭还紧巴巴;如今,拿出工资的十分之一,就已经吃得很好了。

回首过往,谭登坤心中有无限感慨,现在,衣食住行都解决得非常好了,家家户户基本上都有结余。保证好基本消费的同时,还能去旅游、投资。与改革开放之初相比,这种变化是巨大的。

刘君说,以前走亲戚很慢,她家的亲戚要正月十五以后才能走完。那时候交通不便,小时候去外婆家都是步行。路远的,父母骑自行车去,一天一般只走一家,回到家天都很黑了。

现在,她过年走亲戚,开着车,一天走三四家,礼品都装满了后备厢。“鸡蛋、酒、肉、奶、水果,可选的礼品很多。”刘君说,现在走亲戚,大都选择精包装的礼品盒。选择礼品时,更注重健康和特色,特产、绿色、有机食品成了首选。

当然,走亲戚的重点,也从送礼品上有了转移,大家更看重的是相聚的机会,坐在一起聊聊过去,谈谈将来。

资料卡

2017年,聊城社会消费品零售总额增长9%;城乡居民人均可支配收入分别增长8%和8.5%。

市委、市政府着力保障改善民生,人民群众生活明显改善。2017年,全市民生支出达到304.5亿元,占到财政总支出的80%。

精准扶贫成效明显。全市发放金融扶贫贷款46亿元,建成扶贫养驴场100个,1015家企业带动贫困户2.9万人,邻里互助护理贫困群众2932人。全市退出省定贫困村213个、脱贫7.87万人。

社会保障更加有力。2017年,全市城镇登记失业率控制在3.04%;出台了职工大病保险和长期护理保险制度,居民医保财政补助、企业退休人员养老金、城乡低保等标准全面提高。

策划统筹 孙文华 赵宗锋 采访执行 刘敏