这个普通农民,不顾一切束缚要去搞试验,背后原因令人落泪

这个普普通通的农民,在科学上具有一种顽强的探索精神。人们说,没人去的地方,他也要闯三回。

在恐吓和辱骂声中,他始终不屈地回答:“我研究棉花,一不图名,二不为利,我是在完成周总理给我的任务!”

1966年1月。寒风呼啸,***的湖面上披着冰甲。***总理刚在全国第五次棉花生产会议上做完报告,又立即请几十位植棉劳模来国务院会议室座谈。

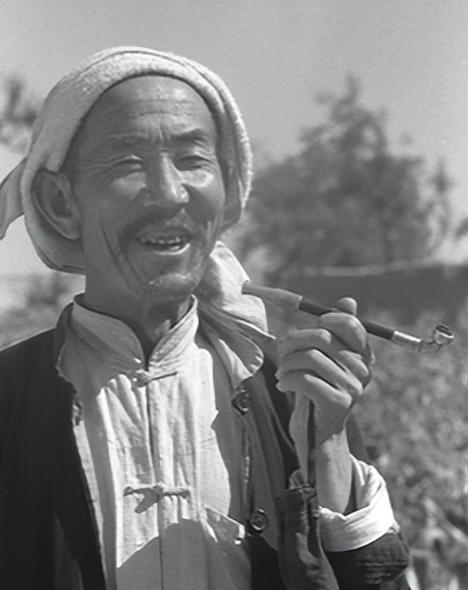

当头裹白毛巾,身穿黑棉袄的农民科学家吴吉昌进门时,总理指指自己右侧的座位说:“老吴同志,坐这里来。”

总理对大家说:“毛主席又给咱们任务了。主席指示:要粮棉并举,学会两条腿走路;要继续研究解决棉花脱蕾落桃问题。主席把任务交给我,我依靠大家。”

总理和大家亲切地谈了一个多小时。临走时,他握住吴吉昌的手,炯炯有神的目光凝视着吴吉昌说:“我把解决落桃的任务交给你了,你把它担起来!”吴吉昌迟疑地说:“中,可我是个大老粗,一没文化,二来岁数也大了......”总理打断他的话问:“你多大了?”吴吉昌答:“57。”总理说:“你57,我67,毛主席比我们都大得多。我跟你说,再过20年,我87,你77,咱们一起用20年时间,把毛主席交给的任务完成,行不行?”热血涌上了吴吉昌的脸,他紧紧握着总理的手,响亮地回答:“行!”

这就是吴吉昌不平凡的战斗历程的起点。

从此以后,吴吉昌把毛主席的指示,周总理的嘱咐,看作党的重托。他准备为此付出自己全部的心血。但他万万没有想到为了完成这个庄严的使命,竟会遭遇那么残酷的迫害,经历那么严重的斗争。

十几年来,他走过了一条光荣而又布满着荆棘的道路。

1

吴吉昌的家在山西闻喜县东镇公社涑阳大队。这个普普通通的农民,在科学上具有一种顽强的探索精神。人们说,没人去的地方,吴吉昌也要闯三回。他在植棉技术上先后探索创造了“冷床育苗”“芽苗移栽”等九项科研成果,《人民日报》曾发表过社论,推广他的经验。由于他对祖国的贡献,毛主席和周总理曾多次接见过他。

这次他回到家乡,立即传达了毛主席的指示和周总理交给的任务,并组织群众进行了直播、移栽、套种等各种对比试验。吴吉昌日夜在棉田里观察研究,连吃饭都端着碗蹲在地头。人们说“棉花迷”变成“棉花疯”。

不久,“文化大革命”开始了。吴吉昌十分兴奋,他决心在斗争中经风雨,见世面。但是,他没有想到,这场运动竟带来了无休止的动荡和混乱。

林彪和“四人帮”一伙蓄意颠倒敌我,混淆黑白,抛出“怀疑一切、否定一切、打倒一切”的反动口号,把斗争的矛头指向广大革命干部和革命群众。在这股阴风的煽动下,少数别有用心的人把吴吉昌当作斗争对象。他们攻击他研究棉花是推行“技术第一”的修正主义路线。他们抄了“黑劳模”吴吉昌的家,拿出他培育的一包包棉花良种,诬蔑说:“看哪,这就是黑劳模偷藏棉籽榨油吃的证据。”

吴吉昌受到了近百次的批斗。在恐吓和辱骂声中,他始终不屈地回答:“我研究棉花,一不图名,二不为利,我是在完成周总理给我的任务!”

那些人见吴吉昌不低头,就撤销了他大队长的职务,进而捏造罪证,诬陷他是反革命。他们对吴吉昌进行令人发指的残酷迫害:用棍打,用火烧,好几次打得他血流满面,昏迷不醒。他的腿给打伤了,左臂一连五次被拧得脱了臼,终于成了残废。

当时,吴吉昌想,什么痛苦他都可以忍受,只要能让他搞棉花就行了。哪里知道,那些人偏偏剥夺了他研究棉花的权利,禁止他下地,强令他每天打扫全村的街道。

从此,树影斑驳的村道上,人们每天都看见吴吉昌弯着残废的手,拖着打伤的腿,艰难地跪在地上打扫。人们记得,这街道两旁的白杨树,还是几年前吴吉昌领回来的奖品。那时,县里要奖给他一辆自行车,吴吉昌拒绝了。他说:“成绩是大家的!”他要求改奖一千棵白杨树苗让全村栽种。如今,这些白杨已经有碗口粗了。可是,为全村赢得这些荣誉树的人,却受到这样的折磨。白杨在迎风呼号,那是为老汉在呜咽,还是因不平而愤怒?!

看到这情景,许多贫下中农心里多难过啊!为了减轻老汉身心的痛苦,大家不约而同地出来,默默地帮助他打扫。

长期的折磨,使吴吉昌患了重病。从外表看来,他面孔蜡黄,两腿肿胀,身似朽木,但在内心深处,一种严肃的使命感,仍然像烈火一样,熊熊不熄灭。周总理那“我把任务交给你了”的声音,不断在他耳边回响......

有一天,他扫街发现几颗丢落的棉籽,高兴得连忙揣在怀里。他想,不让明搞,我就暗搞;不让在大田里搞,我就在自家院里搞。他回到家里,用一个瓦盆装了土,把棉籽埋进去,放在炕头上。不久,棉籽萌芽了,越长越高,他怕被监视的人发觉,就把棉苗移栽到院里洋姜丛中,隐蔽起来。一听到有人敲门,就连忙用鸡罩罩住......当时,他真是想不通呵,为什么在光天化日之下,有些人可以目无法纪,任意把人民的生命财产当儿戏!而他,想为国家作出点贡献,却不得不偷着去干!

夜深人静,他独自在院里蹒跚、徘徊,看着那些缺少阳光而不能结桃的棉苗,一遍又一遍地自语着:“总理呵,您知道不知道,他们不让我完成您给的任务!”

吴吉昌的病一天比一天严重了,最后竟卧床不起。那些人既不许吴吉昌外出就诊,又不准医生登门,还向他勒索所谓“专政费”,连监视他的人的工分和饭费,都要吴吉昌负担。他老伴汤素莲无可奈何,不得不变卖衣物。

吴吉昌无医无药,生命垂危,看来是没有指望了。老伴悄悄地为他安排后事。她用灰水染了一块布,裁制老衣,一边裁一边伤心地想着:老伴生平爱的是棉花,总不能让他穿着破衣烂衫死去。买不起棺材,农村又无法火葬,家里还有一对大瓮,合在一起,让老伴蜷缩着躺在里面罢。

一天下午,吴吉昌叫喊起来,豆粒大的汗珠不停地从脸上直往下落,终于痛得昏迷过去......汤素莲慌了,怎么办哪?总得找人合计合计。但那时左邻右舍都被迫跟她家“划清界线”,她怎么肯去连累别人呢?她跑到本村吴吉昌妹妹家里去了。妹妹是亲骨肉,来了。有个老贫农叫李茂德,是五保户,他说:“我无儿无女,我不怕!”也来了。大家赶到炕头,一看这阵势,都说不中了。于是,汤素莲和他妹妹慌手慌脚地给吴吉昌剃了头,穿上了老衣......

就在这个时候,吴吉昌睁开了眼睛。亲人们流着眼泪围在他的身边,要他交代后事。他摇揺头,很久很久,才断断续续地说:“我不怕死,可我不能死......我还没有完成总理给我的任务......”

吴吉昌病危时的话,传出以后,揪疼了全村贫下中农的心,大家千方百计想挽救他的生命。社员李桂英听说有一种偏方,能治他这种病,偏方需要小鱼配制,她就让自己的爱人带着孩子,到涑水河边去破冰捞鱼。这件事悄悄地一传二,二传三,人们纷纷到河里捞鱼去了。从此以后,吴吉昌家里的人经常发现秸秆编的院墙脚下,有人在夜里偷偷地把一碗碗用小鱼配制的药塞了进来......

事情传到了外村,仁和大队有位老医生叫白秀珍,悄悄把汤素莲请去,递给她一副针管和四十支针药,抱歉地说,我没法亲自给吴劳模治病,你自己学着注射吧。一个农村老婆婆学打针,不用说有多艰难,一连扎了七针,药水都进不了肌肉,顺着大腿往下流。但是为革命必须活下去的决心,鼓舞着这对患难夫妻。吴吉昌说:“我不能死,我要活着跟大鬼小鬼斗,坚决完成总理交给的任务!”

病,居然奇迹般地好起来了。

2

1970年春天。一场冰雹,把棉苗打成光秆。可是棉苗不管枝断叶残,仍然顽强地继续抽芽。就在这时候,大病初愈的吴吉昌拄着拐棍出现在村头。人们三三两两兴奋地传告着:老汉又站起来了!

那些要打倒他的人,怕他东山再起,继续蛮横地禁止他侍弄棉花,勒令他每天必须带着干粮早出晚归去村外割草。就这样,老汉拄着拐棍,背着草筐,整天孤独地踯躅在田野上。

一天,吴吉昌离村走了五六里,来到北街大队。眼前是一大片棉田,绿油油的棉苗正在疯长,他多么想去提醒社员注意呵。但他想,自己当时的“身份”和处境,人们会不会听他的话,会不会因此招来新的祸害呢?一连两天,他围着棉田看了又看,转了又转,内心斗争非常激烈。

直到第三天,当社员们走出棉田,围在一棵大树下面休息时,他终于鼓起勇气凑了过去。人们用同情和关切的眼光看着他,沉默着。半晌,吴吉昌好像自言自语似的说道:“棉苗长得不错呵。”队长立刻回答说:“就是挂桃少。”老汉说:“那是因为后期管理没跟上。”这时候,一位中年女社员冲口说:“吴劳模,你给指点指点吧。”吴吉昌凄然一笑,摆摆手说:“好妹子,不敢再称劳模了。”那位女社员噙着眼泪回答:“老大哥,俺们心里明白......”

亲切的称呼,简单的对话,沟通了压抑着的共同的思想感情。吴吉昌立刻放下草筐,向棉田走去。他抚摸棉苗,就像抚摸着自己久别重逢的孩子,两手颤颤发抖。长期埋在他内心的感情,一下子都迸发出来了。第二天,社员来到棉田,发现老汉早已在那里了。

从此,就像是谁立下了规矩:吴吉昌每天来这里传授技术,进行科学试验,休息时候大家就自动地你一把,我一把,替老汉割草。傍晚收工时,人们心疼他有病,路又远,就把装得满满的草筐,悄悄送到涑阳村口,再让他背回去。

这一年,经他亲自指导的20亩棉花,平均亩产皮棉146斤,开创了这个大队的丰产新纪录。这不能不引起人们的惊奇。事情终于让那些迫害吴吉昌的人知道了。他们立刻召开大会,说吴吉昌到别队去搞科研,是阶级斗争的新动向!又强令吴吉昌去瓜园“立功赎罪”,永远不准他再进棉花地。

但是,瓜蔓真能把吴吉昌拴住吗?

吴吉昌人进了瓜园,心还在棉苗上。有一天他偶然发现,瓜把式在甜瓜苗刚长出两片真叶时就打顶,这样在两片真叶的腋心里就很快长出两根蔓来,坐瓜早,瓜又多,又不脱落。吴吉昌马上就联想到棉花上去:如果运用这个办法让棉苗长出两个秆,早现蕾、多挂铃,不就能增产了吗?

一种按捺不住的强烈愿望,促使他不顾一切束缚要去进行试验。他趁别人不注意,偷偷地蹲到瓜园旁边的棉田里去,选了两株刚长出两片真叶的棉苗,做上记号,打了顶。过了几天,这两株苗果然都长出两根秆来。吴吉昌兴奋极了,每天出工收工,有事没事,都要寻找借口到那里去看看。夏天棉田干旱,他宁可自己忍着干渴,把老伴给他准备的水,都偷偷给这两株试验苗喝了。这两株试验苗是吴吉昌的希望,是困苦的时候他心中唯一的安慰。

但是,想不到的横祸又发生了。棉苗正在现蕾开花的时候,因为紧挨道旁,给过路的牲口踩掉了。一见这情景,吴吉昌颓丧地坐在路上,暗暗叫起苦来:“天哪!是你存心不让我完成任务吗?”

老伴知道这些事情后,埋怨他说,“你种的是瓜,迷的是花,人家不准你搞,你偏要搞。等将来你的事情水落石出了,再研究不行吗?”

满腔悲愤的吴吉昌听了老伴的话,激动地说:“我相信迟早会重见青天。到那个时候,总理把我找去,问:‘老吴同志,任务完成得怎样了?’我能光向总理诉苦吗?我能空手去见总理吗?不行,啥也别想挡住俺!”

3

林彪反党集团被历史的洪流冲走了。1973年2月,吴吉昌的冤案终于得到**,他恢复了党的组织生活,担任了涑阳大队革委会副主任。

老汉总算盼到了这样一天,可以不偷偷摸摸地研究棉花了。可是,从周总理布置任务起,珍贵的时间已经过去了整整七年!

吴吉昌像久困在笼中的鸟,一旦获得解放,他就要立即展翅高飞了。为了时时提醒自己不忘总理的嘱托,为了处处能观察和研究棉株理想的株型,他特意在家里的檐下、墙头、窗前、树上,到处挂起一株株棉花。这银花满目的庭院,迎着太阳发出灿烂的光华!

二月里,涑水河里的冰雪还未消融,大地寒气仍在袭人,吴吉昌棉花“早育复栽”的试验开始了。他在苗床旁边搭起一个简陋的窝棚。刚抹的稀泥还在滴水,他就往冻土上铺了一层麦秸,回家搬行李去了。

汤素莲看到老伴卷起被褥,连忙拦住说:“你......你还要不要老命了?”吴吉昌回答说:“在家里我能合上眼睡觉吗?我宁愿死在地里,也不能待在家里。”

还能有谁比汤素莲更懂得、更体谅吴吉昌的心情呢!她眼圈一红,松开了手,望着老汉夹起被褥,拿着一把镰刀走了。

晚上,老贫农赵发全也夹着被褥跟着吴吉昌进了窝棚。

涑水河畔一片寂静。月光下窝棚四周的冰柱,闪着凛冽的寒光。两位60多岁的老汉,提着马灯,拿着镰刀,像忠于职守的哨兵,警惕地守护着苗床。棉苗移栽到麦茬地里以后,白天吴吉昌顶着太阳观察棉花生长、开花;夜里他蹲在地里倾听棉花落铃落蕾的声音,有时还风趣地对棉苗说:“你休息,我不休息!”

一个个日日夜夜过去了。他,终于摸清了棉苗的脾性,逐步认识了落蕾、落铃、落桃的时间,跟水、肥、光、温等条件的辩证关系。

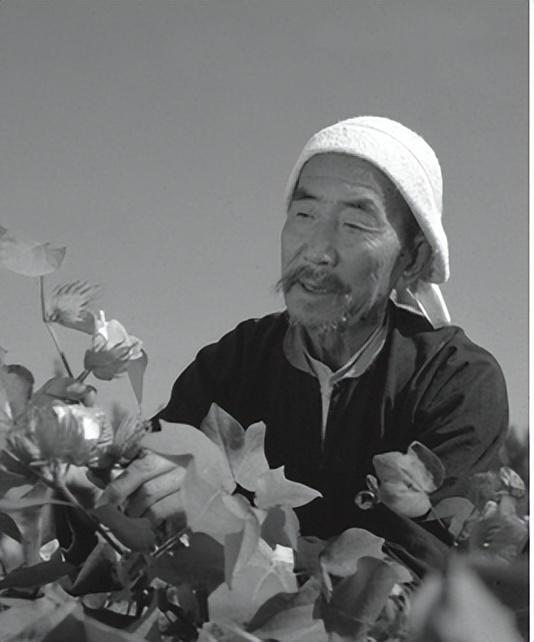

吴吉昌在察看棉花生长情况。

这一年,涑阳大队两亩八分“早育复栽”的试验棉田,平均亩产皮棉186斤。吴吉昌搞的一株双秆的试验,也获得了初步成功。

但是,就在这个时候,“四人帮”又掀起了一股破坏生产,破坏科学研究的逆浪。

1974年,山西省棉花科学研究所负责人来到涑阳,邀请吴吉昌参加棉花栽培技术经验交流活动。端午节,当他们正在稷山县参观时,运城地委一位负责人乘坐小卧车来了。

意想不到的事情发生了。这个负责人一见吴吉昌就训斥道:“你这个人就是技术挂帅,专搞唯生产力论。”他吩咐省棉科所负责人说:“吴吉昌技术再好,我们也不能用他,不准再带他出来传授技术,不准推广他的植棉经验。”说罢,钻进汽车,把门一关,一溜烟地开走了。

吴吉昌就像头上给人猛击一拳,站在路边发愣。他愤懑地想:这到底是为什么?林彪不是摔死了吗?难道又出了奸臣?

果然,接连不断的打击来了。有人说,对吴吉昌落实政策,不把他当阶级敌人看待,够宽大了,他再也不是什么植棉模范。有人说,吴吉昌的双秆棉是唯生产力论的活标本,他不问政治,专弄棉花,念的是“复辟经”,干的是“回潮事”......一顶又一顶大帽子压到了他的头上。

尽管吴吉昌不断进行斗争,但是缚在他身上的绳索还是越捆越紧。省科委发给他的科研经费他领不到手;发给他用于棉花试验的化肥给别人挪用了;发给他的抽水机具还没有运到就被别人半路劫走了......

这年夏天天旱,棉叶开始打蔫。那些过去迫害吴吉昌的人又对棉田实行了断水、断电,逼得这个残疾的老汉只好跟小姑娘一起抬水救苗。乡亲们都为他担忧,有人劝他说:“算了,这么大年纪了,可别斗了,弄那个棉花干啥?”他说:“那可不行,总理要我创造经验,解决棉花落桃问题,全国有7500万亩棉田,一株棉少落一个桃,一亩地就能增产十多斤皮棉,这可是件大事。棉花就是俺的命,啥也别想挡住俺!”

用什么办法冲破这重重压力和层层封锁呢?吴吉昌反复考虑了很久,决定要离家出走。他对老伴说:“这里不让搞,就到外地去,走到哪里就在哪里革命,沟死沟埋,路死插牌,哪里的黄土不埋人呢?再说,我走了,也免得连累你们......”

老伴越听越伤心,但听到最后一句,火了。她说:“你忘了?当年你受林彪的祸害,给打成反革命,俺哪有一天跟你分开过?现在你要走,咱俩一起走,能活,活在一起,要死,埋在一堆......”说罢,呜呜地哭个不休......

常言说,“穷家难舍,故土难离。”在“四人帮”的重压下,这个倔强的老汉和他患难与共的老伴,决心离家出走,是多么万不得已呵!当年他爷爷从山东逃荒来山西,走过这条路,但那是为了活命;今天,他被迫走这条路,竟是为了革命,为了完成党交给他的庄严使命!

就在这十分困难的时候,传来了周总理对吴吉昌十分关怀的消息。

多年来,周总理几次询问吴吉昌的情况。起初,传来的消息说,吴吉昌是反革命,总理嘱咐一定要查清情况,向他报告。后来,总理又询问这件事。有人说,吴吉昌躺倒不干了。总理说:我不信,老吴同志是不会躺倒不干的,要让他继续革命嘛!

有谁能描写吴吉昌听到这一消息后的心情呢?他感动得哭了。他沉痛地说:“我对不起总理对我的关心,我没能完成任务......”

这是一个多么要强的人呵!

4

1974年10月,中国农科院棉花研究所的两位干部,避开一些人的阻挠,直接来到涑阳,邀请吴吉昌去陕西大荔参加全国棉花栽培技术协作讨论会。吴吉昌连忙拔了四株棉苗作为标本,匆匆上了火车。这位长期被迫孤身奋斗的科学尖兵,终于找到了自己的队伍。

来自各地的许多植棉模范和科学家济济一堂。当吴吉昌拿着我国植棉史上第一次出现的“双秆棉”登上讲台,全场的秩序乱了。坐前排的涌到他身边去,坐后边的站了起来......

吴吉昌一连讲了三个半小时。可是,他始终没有介绍,这项科研成果是在一般人想象不到,忍受不了的条件中奋斗出来的。

就在这次会上,吴吉昌第一次听到总理患病的消息,他心里很不安,一连几夜都没有很好入睡。会议一结束,他立刻赶回家去,带着别人送他的两斤金针菜,还有家乡产的糯米,匆匆忙忙上北京去。吴吉昌来到首都接待单位。他一再要求见见周总理。

接待人员问:“你有什么问题要解决吗?”吴吉昌捧出带给总理的礼物,解释说:“周总理很关心我,一向对我很好,现在他病了,我老远跑到北京来,就是为了看看他,盼他早点好......”一次、两次......他都重复着这几句话,一连在北京逗留了18天。

这是多么难以忍受的18天呵!他有一肚子话想对总理说,但又不忍心把他这几年的遭遇告诉总理,生怕总理知道了会愤怒,会伤心。他只想对总理说,当年布置的任务已做出一些成绩,这样,总理会高兴的。后来,他知道周总理已住了医院,就一连给总理写了三封慰问信,怅怅地回去了。

吴吉昌来京探病的事,周总理事后终于知道了,他托人带给吴吉昌两句话:“保重身体,继续前进!”

从此以后,吴吉昌天天注意收听广播。总是关心有没有总理病愈出院的消息,有没有总理接见外宾的新闻。谁知道1976年1月9日,像晴天霹雳一样,电台突然播放出不祥的哀乐。周总理逝世了。

这巨大的打击和难言的悲痛,几乎把吴吉昌击倒了。当他踉踉跄跄从外地赶回家乡时,沿途的村庄、道路、田野在他的泪眼中都像蒙上了一层薄纱,模糊着、颤动着。

“再也见不到总理啦!”“再也见不到总理啦!”他失魂落魄地推开自家的院门,那些悬挂在檐下、窗前、墙头、树上的一株株棉花,在他的眼前一下子都变成了痛悼总理逝世的白花......此时此刻,吴吉昌再也忍不住自己的悲痛,倒在炕上失声痛哭起来了。

在涑阳大队贫下中农举行的追悼大会上,吴吉昌向大家回忆了多次见到总理的情景。他含着眼泪又一次向大家说:“当年总理对我说:‘再过20年,我87,你77,咱们一起用20年时间,把毛主席交给的任务完成,行不行?’可是总理今年只有78,还不到87呵!为什么这么早就先走了呢?这么多年他老人家没有来得及听我一次汇报,总理呀总理,现在我到哪里去向您汇报呢?......”

5

“四人帮”反党集团被粉碎后,吴吉昌获得了彻底解放。在党中央的领导下,他努力攀登科学高峰,继“一株双秆”之后,又培育出一种“多秆两层”新株型的棉花。

1977年的8月,中国农林科学院组织13个省市的近百名科学家和植棉能手来涑阳参观。他们走进两亩“多秆两层”棉花试验田,都不肯出来了。他们有的数苗,有的数桃,有的掏出皮尺来量果枝节间的距离。展现在人们面前的上万株棉苗,每株上面长多少果枝、结多少桃,每个桃长在什么地方,好像都是经过人们巧装布置的一样。

人们看到,这种新株型的棉花,上下两层都能充分利用光照,中间通风,平均每株成桃28.3个,比“一株双秆”棉增加5至6个桃,比单株棉增加11个桃。这是一个有重大意义的成就。在解决棉花脱蕾落桃这个科学难题上,吴吉昌已经从栽培体系方面闯出了一条道路。大家兴奋地跟吴吉昌握手,热烈祝贺说:“毛主席指示要解决脱蕾落桃问题,你算是把它抓住了。”

在纪念***总理诞辰80周年的日子里,吴吉昌作为五届全国人大代表参加了这次具有伟大历史意义的盛会。这个69岁的老人听了中央领导同志的报告,心情十分激动。他说,现在离周总理交给我完成任务的时间还有8年,我决心提前5年,攻下落铃关,实现毛主席和周总理生前的遗愿。

吴吉昌已被邀请出席即将召开的全国科学大会。他对祖国科学事业的贡献是可贵的,但更可贵的是他对党的感情,是他那种无私无畏,自觉为革命事业献身的精神。为了完成党交给他的庄严使命,在迫害面前,他不屈服;在挫折面前,他不灰心。他在经历一次又一次打击之后,倒下去爬起来,永远是“啥也别想挡住俺”这么一句话。在乌云密布、群魔乱舞的日子里,这个纯朴的老农,昂首挺立,用自己的行动为人民谱写了一首悲壮的正气之歌!

历史揭开了新的一页。像吴吉昌这样的遭遇,连同产生它的时代背景,都一去不复返了。但是,斗争仍然存在。吴吉昌那种为了真理,为了祖国的科学事业,为了党和人民的重托,“啥也别想挡住俺”的革命精神,将教育和鼓舞人们去披荆斩棘,进行新的长征!

延伸阅读:

涑水情

1

今年初夏,晋南的涑水河河水不大,但沿岸300多亩芦苇却长得格外茂盛。站在闻喜县涑阳村桥头一望,风吹苇动,绿浪起伏,萧萧的芦苇随着弯曲的涑水河直铺天际。

这里就是全国劳模吴吉昌老人的家乡。

到老人家里看看,是我多年来的夙愿。特别是1987年以后,他因患前列腺癌在北京动了大手术,这件事愈发沉甸甸地压在我心头。有时候,晚上睡不着觉,回想起与老人交往的情景,心潮难平。屈指一算,吴吉昌今年已是81岁的老人了。

端午节的前一天,我终于来到了涑阳村。那天,晴空万里,微风拂面。老人早早就在家门口等我,一见面就拉着我的手,高兴得不知说啥好,又像怕人听见似的小声对我说:“人家都说想啥梦见啥,俺夜里做梦,梦见地里的棉花长得可神气哩,就等着你来看了。可不知为啥,一转眼都冻死了,急得俺直跺脚,棉花死了,俺还让你看啥呀?一伤心,眼泪哗哗流下来,梦也醒了。俺寻思,是不是老天爷给俺通个信儿,你忙得顾不上来啦?”

我笑着说:“你看梦一点也不灵,我不是来了?”老人不住地点着头,拍着心窝说:“俺心里盼着你早点来哩!”来前,人们说老人身体还好。我握着他的手,细细端详着,发现他因兴奋涨红的脸膛微微有些浮肿,手脚也不像以前那样灵便了。

吴吉昌的小院不大,院当中摆不下4张八仙桌;除正房外只有几间东屋。但院里却很有生气。两棵高大的泡桐树华盖般把小院遮得绿荫满地。一棵刚能结果的山楂树,生机勃勃,已经长得够得着屋檐了。因为院里来了一群人,十几只鸽子扑簌簌地飞起又落下;十几只母鸡咯咯叫着;一只大白鹅把脖子伸得高高的警惕地瞧着人们;只有猪圈里的两只半大肥猪,若无其事地趴在圈里一动也不动。

穆青和吴吉昌夫妇在一起。

我喜欢老人这所农家小院,祥和、恬静,充满生活气息。

老人把我让到东屋。屋不大,放一张圆桌,坐一圈人已经满当当的了。墙上挂满了照片。有老人和周总理在一起的,也有和彭真同志及其他人的合影。我们采写的《为了周总理的嘱托》一文的剪报被装在镜框里,高高挂在正墙上。

我们一起兴致勃勃地观看墙上的照片,回味着一次次相聚的情景。那是老人住院动手术前我们在医院的合影;那是在我办公室里照的;还有一张照片是老人1979年抱着我的小孙孙照的。他指着这张照片说:“你那小孙孙那年才两三岁吧,看俺抱着多虎实!现在怕抱不动哩!”我笑着说:“是抱不动了,一晃过去多少年了?他已是13岁的毛头小伙子了!”说得老人哈哈大笑起来。

我对老人说,城里人都是把照片夹在相册里保存着......他摇摇头说:“那不如俺们挂在墙上看着中意。”他指着一张照片说:“还记得吗?你在北京还请我们老两口吃过一顿高级饭。”

这事我确实记得。那是1985年10月间,他们老两口到北京,我为了让他们吃些山村人稀罕的海味,就专门在海味餐厅请他们吃了一顿饭,谁知道这顿饭竟给老人闹下了笑话。

原来,他从北京回来后,就向人说起这件事。听的人想知道我请他吃什么稀罕物,可是老人却啥也说不上来,只是向人比画着说,吃饭时腰里要先系上一个白围裙。

“系白围裙干啥?”听的人想不通,以为北京请人吃饭还让人下厨房哩,以后才知道那是餐巾不是围裙。惹得大家好笑了一阵。

当时,有人还追着问:“究竟吃些啥?”老人说:“吃啥俺也记不清了,反正就是不让俺吃馍,没上馍......”“啊......”听的人都感到奇怪。因为在当地,不吃馍就不叫吃饭。既然请人家吃饭,为什么偏偏忘了上馍呢?老人十分认真地重复说:“是没馍,穆社长请俺吃的饭是没吃馍呀!”人们说,这也许是他一生中唯一一顿没吃馍的饭,所以记得特别清楚。

听到这里,我再也忍不住笑了。我拉着吴吉昌的手,对他说:“上次我没有给你吃馍,这次你也别给我吃馍中不中?”“那不中!”老人笑着说:“俺早就让媳妇磨好面了,你还得多吃几个白馍。”

据我们分社的记者告诉我,老人为留我吃顿饭,可尽了心了。

我来的前一天,老人就赶到县里,和我们记者住在一间房里等我。半夜,老人突然醒了,也可能他根本就没睡着。他叫醒了我们那位记者,心事重重地说:“你说,你们穆社长那么忙,真会从北京到俺家来吗?”老人索性披衣起床,怔怔地呆坐在床沿上。沉默一会儿,又说:“俺想请穆社长在家里吃顿饭,你看中不中?”

记者说:“当然可以,也应该!”“可县里想把穆社长留在县里吃饭。俺家是比不上县里,可俺的青菜、麦子,都是自己种的,更有乡土味儿,穆社长打老远地来了,不在俺家里吃顿饭,俺这辈子心里也不踏实啊!”说着又突然从床沿上站起,好像自言自语地说:“不中!明天俺得趁早赶回去。把菜洗得干干净净,把煎饼摊得薄薄的,馍蒸得白白的。俺不在家看着他们干,不放心。俺想好了,明天,县里人要拉穆社长走,俺就叫娃儿把大门闩上,闩上大门他就走不了啦!”

2

和老人坐下,他三句话不离棉花。

十几年前我写他是“棉花迷”,现在他已是81岁的高龄了,仍初衷未改。一谈起棉花,他就两手比画着滔滔不绝地讲起来。这情景,使我想起许多难忘的往事。

1980年底,老人进京开会,兴冲冲地带着两株棉花来看我。棉株足有半人高,枝枝条条都缀满拳头大的银花。累累棉桃,让人不敢相信那是地里长出来的。我还从没见过一棵棉花上会长出那么多棉桃。老人指着棉花,深情地对我说:“俺就是个摆弄棉花的,棉花就是俺的命,啥时候你看见这棉花了,啥时候就看见俺了。”他指着另一株棉花说:“这株花是送给邓大姐的,周总理嘱托我的事就要完成了。这花,是给周总理带个信儿。”

1982年,老人到北京来,又给我捎来2斤新棉花,让我絮褥子。从山西晋南的闻喜到北京这么远,一个老人带着这么一大包棉花,我心里实在过意不去。便对他说:“以后再来,千万不要带东西,路远多受累。再说北京哪里买不到棉花?”老人摇了摇头说:“俺知道北京有,可这棉花是俺自己试验田里种的,老伴特意弹的,绒长,暖和着哩!俺就是想让你絮个褥子铺在身下一准暖和,你身子暖和了,俺心里也就暖和了!”几句话说得我心里热乎乎的,我想老人的一片真情,我怎能不领呢?

1987年,老人不幸患了前列腺癌,先是发了一个电报给我,不久,便来到北京住进了肿瘤医院。当时正值我要出国访问,在出发的前一天,我赶忙去医院看他。只见老人瘦多了,两只眼睛都塌陷在眼窝里了。两撇总是翘起的胡子也软塌塌地耷拉着,脸上条条皱纹都挤到一起了。人显得一点精神也没有。见到老人这样,我心里一酸,眼泪差点掉出来。他见我来了,拉着我的手强打着精神对我说,他这次的病来得厉害,怕再见不到我了。我说,“哪能哩,这是北京最好的医院,你的病动了手术会好的。”我们谈了大约一小时,临别时,我告诉他,因为有早就安排好的出国访问任务,不得不按期出访,医院里的一切,我已交待给高秘书,他会常来照顾的。

半个多月后,我从国外回来,听说手术很成功,老人恢复得很快,我悬了十几天的那颗心,总算放了下来。

以后我多次到医院去看他,老人的情况一天比一天好起来。

有一天他悄悄地对我说:“躺在病床上,看着窗外的房顶都像长着棉花一片白。俺一闭眼,就好像又回到俺那试验田了。”他很认真地说:“你是社长,你能不能给他们医院说说,让俺赶早出院回家。”

我说:“那可不行!你得好好住院治疗。”

他说:“眼看就要到3月了,离种棉花还有20多天,俺回去今年还要搞一个大的棉花科研项目,青芽结桃。”他怕我听不明白又解释说:“青芽按过去老办法都要统统打掉,因为它不结棉桃,俺要让它们都挂桃结花。你想想,如果俺不出院回去,错过了种棉期,那试验就搞不成了。”

我说:“不行!身体重要,棉花这事可以先放一放。”

他显得有些着急,固执地说:“哎哟,别人不知道俺,怎么连你也不知道俺啦?俺这命就和棉花连着的呀,种不上棉花,完不成周总理交给俺的任务,俺还要这命干啥?”听着老人这滚烫的心里话,望着他手术后苍白的面容,我能说什么呢?

我知道,他认准的事,谁也劝不动。最后,他终于提前出院了。

那年,我特别关心老人的身体和他的试验。秋后,我收到他请人代写的一封信,说他身体已经康复。“青芽结桃”的试验也成功了,在他的试验田里,亩产皮棉达到224斤。这些好消息,使我着实替他高兴了好几天。

3

在老人东屋南墙上,挂着一张奖状。那是晋中行署和地委专门派一位副专员给老人送到家里的,上面写着“为晋中棉花高产立下大功”。平平常常的几个字却记录着老人一些不平常的事迹。

1979年晋中平遥几千亩棉花遭了雹灾,被打得只剩了光秆秆。棉农们纷纷要犁了棉花抢种谷子。老人听说了,急忙赶去,细心查看了土质、地温、苗情,说啥也不让犁。棉农们都不信,说“哭不活的娃娃,救不活的棉花”。怕听了吴劳模的话,连一茬谷子也落不下。老人好说歹说才给留下了100亩光秆棉花。

经过他的精心救治和培育,秋后收花,亩产皮棉竟达105斤。人们这才信服了,吴劳模一下子成了“吴神仙”。远远近近都来学习他的植棉技术。

这以后,老人一身黑裤褂,头裹白毛巾,先后十下晋中,使晋中全区的棉花由原来的亩产40至50斤提高到150斤左右,最高一亩地产皮棉300斤。

植棉能手吴吉昌(左)在棉田里介绍他的植棉经验。(新华社发)

以后,辽宁省锦西县网户村600亩棉花遭雹灾,也打成光秆秆。网户村的村长和支部书记拿着《为了周总理的嘱托》那篇文章,千里迢迢找到涑阳,要见吴吉昌。他们说,我们全村人只求吴劳模一句话,是犁了还是留下?当时老人正发高烧,躺在炕上输液。人们都劝来人回去吧,老人听说了,气得一下子从炕上坐起来,说:“一棵棉苗就是条命,人家大老远来就为求医救命,一刹刹也不敢耽搁,快请人进来!”

老人躺在炕上,先问地情、土质、气候、苗情,然后一句一字地讲,手把手地教,讲着讲着,索性坐起身来,一把将胳膊上输液的针头拔下来,感动得网户村的村长和支部书记含着热泪说:吴劳模您快躺下吧,身体要紧!老人却摇摇头:“俺这条老命不要紧,是你们那600亩棉花要紧!”

前几年,政府为照顾他,把他的大儿子调进附近一家国营大厂当工人。老人却一遍遍给儿子儿媳做工作,到底把儿子拉回到棉田里。他给儿子讲了一个理:“咱国家现在要用金子到国外买棉花,如果搞成一项试验,一棵花少落一颗桃,能给国家省下多少钱?咱可不能为了自个,忘了周总理的嘱托!”

有一次吴吉昌去一家棉纺厂参观,厂里的工人们听说吴劳模来了,都围上来。一个青年工人说:“吴劳模你费了一辈子劲多打的那点棉花还不够我咯哒两下的呢!”老人笑笑,掰着指头认真给他算起账来:“俺不多算,一棵花俺让它少落一颗桃,1亩地按3000株花算,500个棉桃出1斤花,你算算1亩地能增产多少花?俺闻喜县有13万亩棉花,咱运城地区有400万亩,全国有7500万亩棉花,你再算算,全国能增产多少?怕你这个厂几辈子都吃不完哩!”

老人这笔账,算得在场的工人干部情不自禁喝起彩来,大家说吴劳模真不愧是全国劳模,心中时刻装着的是全县、全区、全中国。

我了解老人,更尊重老人,就是因为他有一颗金子般的心,一颗为党为国呕心沥血的老***员的责任心。

4

往事如织。我顾不上细细回味,院里的乡亲们都要和我这个北京来的稀客合影留念。我们搬了凳子,在小院当中摆了一排,我先和老人全家合影。正在照相,他家养的那只大白鹅下了个又大又白的鹅蛋,人们拿给我看,我接在手里,鹅蛋还有些微温。谁知咔嚓一声,人和鹅蛋都被拍到照片里去了。人们笑说这张照片太有意思了。照完相,我把访问朝鲜带回来的一瓶人参酒和其他一些补养品送给老人。我说:“你老辛苦一辈子,应该好好补养补养身子,祝你健康长寿!”

在场的乡亲们都不约而同地鼓起掌来,老人高兴地笑着,像孩子似的把酒先举到鼻子前使劲地闻了两下,又举过头顶让众人看。嘴里不住声地说:“谢谢,谢谢!”然后交给老伴,叮咛她“找个妥当的地方千万放好。”

我和老人说笑着走出吴家小院,去看他的棉花试验田。

走在路上,我提出要看看老人当年不要奖一辆自行车,要求奖给村里的1000棵白杨树苗,我估计兴许那些钻天杨早该成材了吧!没想到老人说:“没了,都砍了!卖了!盖了学校了!”我问:“一棵也没留下?”他说:“一棵也没留下!”我不禁长长叹了口气,说:“该留下几棵么,也好教育教育后人!”听了我的话,老人只无可奈何地点了点头。

试验田在涑阳小学后面,棉田已长起3寸多高。一垄垄都铺着雪白的塑料地膜。老人一到棉田,竟精神得像个小伙子。他跑前跑后地给我们讲棉花的习性、爱好、栽培、管理,1米多宽的棉花垄,他竟一步就跨过去。

在试验田的温室里,有一排老人专门留下的棉花标本。一株是一个品种,每一株也都是他科学试验的成果。

老人抚摸着棉株,讲解着每株棉花的生长特点,仿佛是抚摸着孩子,说道着娃娃们的脾气秉性。他告诉我,这叫“一株双秆”,一株棉花长出两个秆,如果这枝秆长快了,就叫它长慢点,等等那枝秆,用两个指头在它的枝颈上轻轻一捏,“咔吧一响,三天不长,只长果枝,不长头顶。”等它们兄弟俩长得般高般齐了,肥力再跟上,一准结一大嘟噜。

都说吴吉昌是植棉神仙,只有当你看见他站在棉田里心灵手巧地摆弄棉花时,你才会感到,老人的聪明才智和他毕生精力并没白费。一个农民一辈子侍弄棉花,在当地农业科学工作者帮助下,已经取得了12项全国公认的科学实验成果,应该说,这是非常难能可贵的。从这里可以看出,他早已全身心地融进这“银白色的事业”中去了。

吴吉昌与穆青在棉花试验田里。

回到老人的小院里,我又参观了他的正房。这是他老两口的住室,一个大火炕几乎占据了全室的1/3。正房正墙上端端正正地挂着我送给他的挂历,那是我拍的海外风光。老人的老伴告诉我,去年我送给他的那本,老人也像宝贝似的珍藏着,反复交代家人:“俺老了,离该走的日子不远了,等俺走时,啥也不带,就把老穆送给俺的这两本挂历给俺带上。”听着这深情的话语,当时我只感到一股热流直涌心头,眼睛一下子湿润了......

午饭,吃着老人亲手种的新鲜蔬菜,喝着玉米碴稀饭,我又特地吃了一个蒸馍。这些农家饭菜,对我来说既香甜又可口,确有种说不出的亲切感。老人把一盅山西汾酒捧到我脸前,我不大会喝酒,但盛情难却,接过来,只略一犹豫,便一饮而尽。谁知竟像吞下一团火。

吴吉昌在家庭午餐上向穆青敬酒。

“好辣!”我连忙放下酒杯禁不住喊出声来。老人看着我的窘相,惬意地笑了。他告诉我,去年他家光麦就打了2400多斤,吃也吃不完。我说:“想当年,你跑到北京,对农村实行承包责任制还想不通,跟我发牢骚说:咱***到底还搞不搞社会主义了?我给你讲了半天道理,你还不大通哩!”

老人不好意思地笑了:“这道理从你那儿回来俺就琢磨上了。后来想通了,俺现在也早就致富了,还是按党说的办,承包了好。”

饭后,县和专区的同志催促我上路,老人高低不让走,说他还要给我表演一下他老家山东的抬花轿哩。我知道他是想留我多待一会儿,便鼓掌欢迎。于是老人把白手巾往头上一裹,嘴里哼着抬花轿的小曲,便当场舞蹈起来。只见他手舞足蹈,扭腰甩胯,左一脚,右一步,走出了一套套花样。那神态,那舞姿,逗得乡亲们一阵阵大笑。但当这满堂笑声过后,一阵悲凉之感却蓦地涌上我的心头。

我了解老人的心情,更感激他的美意,但他毕竟是81岁的高龄,又是一位身患重病的老人啊!没有那种真挚深沉的感情的冲激,他怎能有如此神奇的活力,难得的兴致!

眼看就要分手了,老人默默不语,我心里也不好受,只一个劲地叮嘱他快去北京复查一下身体。同志们一再催促我上车,而老人却突然拉起我的手悄悄地说:“让俺再陪你走几步......”说着便向汽车相反的方向走去。我们手拉着手默默地走着走着,50米、100米,走过去又绕回来,我看见老人浮肿的脸紧绷着,眼睛里闪耀着湿润的泪光。

车开了,我不敢回头看,我知道老人正呆呆地望着我,望着我......

来源:瞭望智库

作者:穆青 陆拂为 廖由滨

编辑:邓汝濛

【声明:本号是为服务各级政府、企事业单位决策的官方公益账号,转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或涉嫌侵犯您的合法权益,请联系我们。我们将及时更正、删除,谢谢。】