我的父亲母亲:两枚纪念章背后的初心与荣光

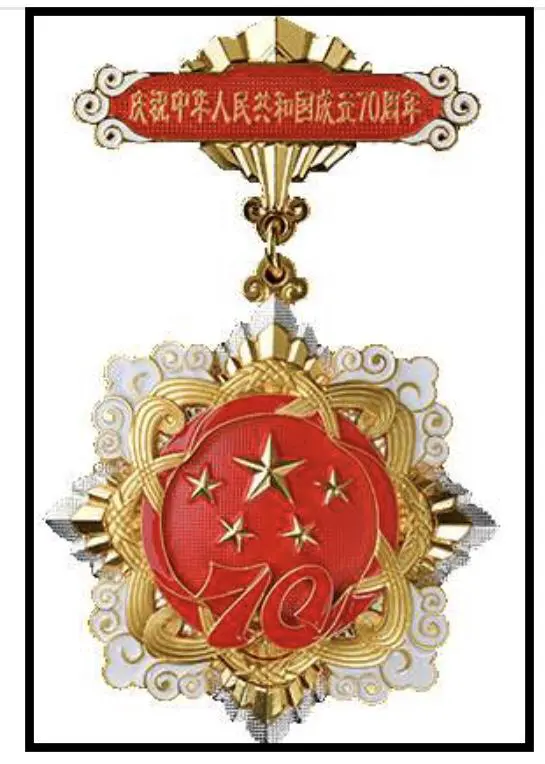

2019年9月26日,母亲在家乡武汉市第三人民医院的病房里,获得一枚由她离休时所在单位领导代领的,由中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

母亲获得的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

母亲手捧纪念章热泪盈盈,嘴里连连念叨:祖国没有忘记,祖国没有忘记,没有忘记我们老战士呀!

母亲(右)把喜讯告诉她的闺蜜。

90高龄的母亲第一时间打电话告诉女儿获得纪念章的喜讯。

2015年1月,9·3胜利日大阅兵,阅兵组委会为父亲寄来了“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。那天打电话,母亲兴奋地讲了一个多小时,反反复复说着这件大喜事,特别是母亲不断念叨着父亲在抗战时打仗英勇,立过大功的往事。她说,那是一枚自豪的、不朽的勋章。

如今,两枚“70周年纪念章”都端放在父亲的遗像前。如果父亲在天有灵,一定在笑;年迈的母亲走过来,笑笑;走过去,又笑笑。

父亲获得的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。

我生长在军人之家,爸爸妈妈、公公婆婆、哥哥嫂嫂都是军人或者转业军人,我和丈夫更是一辈子的职业军人。我的父母亲跟着***,投身革命、浴血奋战。新中国成立后,他们又把青春和热血献给了建设新中国、发展新中国的伟大事业,他们激情燃烧的岁月,纯粹无私的青春,朴实高尚的人品和两袖清风的品德,是我们一辈子受用不尽的精神财富。

妈妈,女儿为您骄傲。

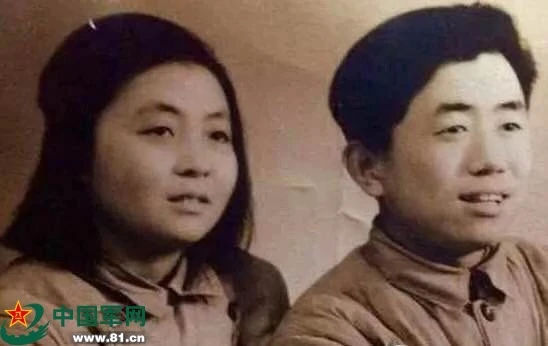

在共和国诞生前,妈妈是出生在富贵人家的大小姐。1949年她在南京金陵大学读大一,解放军“百万雄师过大江”直抵总统府时,作为***外围组织的进步青年,她毫不犹豫地参加了解放军,跟随部队“宜将胜勇追穷寇”,在解放全国的队伍里,她成为军队的一名教员。同时,母亲认识了来自贫瘠的河北平原穷苦农民的儿子——我的父亲,并深深地爱上了他。

青年时期的母亲。

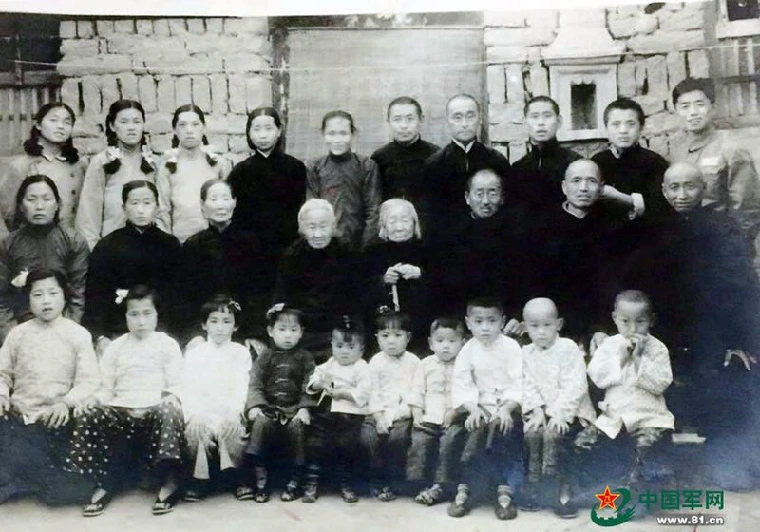

50年代末结婚时,父亲把母亲带回了老家。据说,当时整个村子都沸腾了。贫穷的村民们把舍不得吃的白面拿了出来,全部挤到了爷爷奶奶那两间破旧不堪房子里,热炕上坐满了大叔大婶,孩子们扒着窗户往里看新媳妇。女人们揉面的揉面、剁馅的剁馅,热火朝天地包着饺子,里里外外,水泄不通。大婶们摸着母亲一身列宁服军装和黝黑亮亮闪闪的大辫子说,这是天上掉下来的仙女吧,咋会有这么好看哩?

母亲的军装照。

父亲母亲结婚照。

为了照一张父亲母亲回家结婚的全家福照片,据说爷爷咬咬牙,把家里仅有的买盐的钱拿了出来,从县里请来照相馆的摄影师照了相。母亲站在最后一排的左边,父亲站在最后一排的右边。母亲经常给我们看这张照片,这是老奶奶,这是爷爷、奶奶,这是大伯、大娘,六伯、六娘,这是保银哥哥、那是保增弟弟等等。她说,这里才是你们的老家,是生养你们父亲的土地,是我们永远都不能忘记的家乡和亲人。

父亲母亲结婚时回河北老家的全家福。

在那样一个物质匮乏的年代,生活贫困、缺医少药,特别是三年自然灾害,父亲老家经常来信告急,爷爷得浮肿病、奶奶贫血,侄儿侄女患了肝炎肾炎,母亲每次都把家中的钱一分不剩地寄往父亲老家,接济父老乡亲渡过难关。

父亲去世时,父亲的大侄儿率领家乡十几名父老乡亲,来到武汉家中与父亲告别,他们跪在灵前,泣不成声地说,叔,你离开家乡70多年了,可你的心一刻也没有离开我们啊。

改革开放后,老家生活慢慢好了起来,侄儿们都自立门户,盖房置业。不管哪个侄儿遇到困难向父亲求助,父亲从没有说过“不”字,少则1万元,多则3万元。对此,母亲从来都是慷慨解囊,从无异议。

父亲离休后是湖北省关心下一代委员会的理事,他和母亲身体力行亲自资助老区孩子上大学,父亲母亲资助了多少孩子,从没跟我们说过。

只是在有一年我探亲回家时,家中突然来了3名“不速之客”——一位母亲带着她的龙凤胎儿女来找“刘爷爷”和“刘奶奶”,他们拎着鸡鸭鱼蛋,提着新鲜蔬菜。刚好父亲母亲不在家,我接待了3位客人。那位妇女说,他们来自大别山老区。2008年,她丈夫因突患重病离世,两个孩子在上高一,家里一下子失去经济来源,俩孩子都面临辍学。正在这时,湖北省“关委会”传来消息,说有一位曾经在大别山区打游击的老八路和他的妻子提出资助两个孩子上学。

时为八路军营长的父亲。

两年后,两个学习成绩优异的孩子双双考上了武汉市江汉大学,母子3人抱在一起又哭又笑。笑得是,深山沟里双胞胎兄妹双双接到入学通知书,在全县都是新闻;哭得是,一个孩子一个学期的学费就是3000元,两个孩子4年的学费就是近5万元啊,家里除了种地没有任何经济来源。母子3人一夜未眠,默默流泪。当清晨的第一缕阳光照进破旧的草坯房时,“关委会”又传来消息,并寄来署名为两位老战士的来信。来信说,两个孩子4年的大学学费仍然由我们来资助,资金已经寄到学校,让两个孩子迅速到江汉大学报到。这两位老战士就是我的父亲母亲。

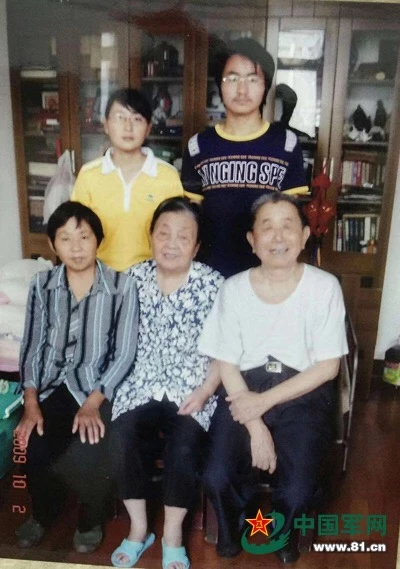

在和他们的交谈中,我了解到双胞胎哥哥名叫熊之,妹妹熊甚。如今,两名孩子都已经大学毕业,哥哥熊之在湖北省荆门市一家公司当会计,妹妹熊甚在武汉市一家食品公司做销售。

父亲母亲资助的两位大学生熊之、熊甚和他们的母亲。

母亲对钱是很不看重的,可有几次她对我说,如果你手头有钱,就给爸爸点钱。那时我不理解父母为啥还问我要钱:1942年参加革命的父亲,1948年参加解放军的母亲,待遇好,工资高,怎么会差钱?后来才知道,父母真的没有钱,他们的钱都用到了他们认为最值得用的地方。

前天打电话给母亲,她说河北老家今年黄金谷大丰收,棉花大丰收,父亲的侄儿发来照片。母亲一直把父亲这些侄儿当儿子来看,接济他们的困难,抚养他们的后代。其中一个侄儿的女儿在我家长大,成为我父母的亲孙女。母亲培养她长大成才,如今是一名护理师,还为她找了婆家,现在正乐此不疲地为孙女操办婚事。

祖国在母亲心中是一种深深的依存,是血源是血脉;爱国在母亲的心中是一种深厚的自发,是忧患的担当和欢乐的分享;战士在母亲心中是永远的职责,那是赤子之心和希望所在的90高龄的母亲的骄傲。

来源:中国军网;作者:刘小渡;责任编辑:刘秋丽