宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的?

想要好运气?关注我就是你的幸运符!点个关注点赞,财富好运来!

宋朝之前连棉被都没有,零下几十度的寒冬,古人是怎么熬过去的?

引言:寒冬中的生存智慧

在历史的长河中,冬季的寒冷不仅是自然的考验,更是对人类智慧与生存能力的巨大挑战。宋朝之前,古人如何在零下几十度的严寒中生存,成为了一个耐人寻味的话题。尤其是在棉花尚未普及的时代,普通百姓依靠什么工具和方法来取暖,反映了当时社会的贫富差距及人们的生活智慧。本文将围绕一个核心论点展开:

古代人在极端环境下的生存策略不仅揭示了他们的生存智慧,也反映了社会结构的深层次矛盾。

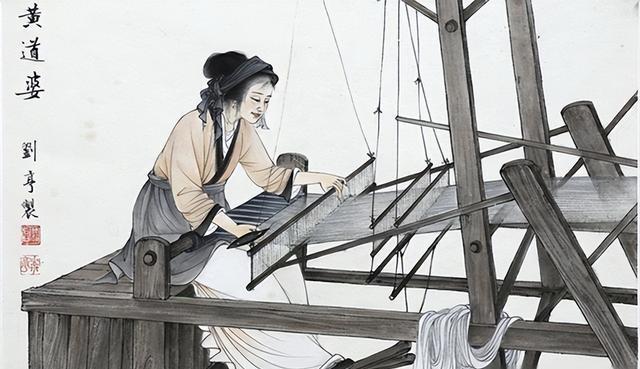

生存的智慧:黄道婆与棉花的故事

提到古代冬季的生存方式,黄道婆无疑是一个不可忽视的人物。她不仅在宋朝之后推广了棉纺织技术,还使棉制品逐渐普及。这一转变标志着普通百姓的生活质量有了显著改善。棉花的引入不仅是物质条件的提升,更是精神生活的改变。对于那些在寒冬中忍受麻布衣带来的不适的普通人来说,棉被和棉衣的普及无疑是幸福的曙光。

然而,黄道婆的贡献背后,反映出的是一个更为复杂的社会结构与经济体系。在棉花大规模种植和纺织技术推广之前,普通百姓的生活条件极为艰苦,柴火取暖的方式不仅效率低下,而且资源匮乏。经济条件的限制使得大多数家庭只能依赖稀缺的柴火,甚至一根柴火希望能够燃烧三天三夜。这种生存状态不仅影响了人们的身体健康,也加重了他们的心理负担。

取暖方式的对比:贵族与平民的寒冬

古代取暖方法的差异,清晰地展现了社会的贫富差距。贵族们享受着“椒房殿”的奢华取暖方式,墙壁涂抹花椒,不仅能保暖,还能驱虫,甚至传说能促进血液循环。相比之下,普通百姓面临的则是简陋的土坯房和茅草屋,冷风透过薄弱的墙体,室内温度几乎与室外无异。在这样的环境中,取暖成为了生活的最大难题。

这一对比不仅反映了物质条件的差异,更揭示了社会结构的不平衡。富人可以通过高档材料与先进技术来抵御寒冷,而穷人则只能在简陋的条件下挣扎求生。这种不平等的生存状态,进一步加剧了社会的阶级分化,普通百姓的生活困境与富人的舒适生活形成了鲜明对比,令人深思。

衣着与饮食的生存挑战

在冬季,衣着与饮食同样是影响生存的重要因素。普通百姓往往只能穿着粗糙的麻衣或布衣,甚至在衣服里塞入稻草以增加保暖效果。这种艰难的条件使得他们在寒冷中更加脆弱,甚至无法抵御冬季的严寒。而富人则可以享受高品质的衣物与丰富的饮食,羊肉、参鸡汤等营养丰富的冬季食品不仅能增强体质,更让他们在寒冬中无所畏惧。

这种差异的存在,不仅仅是物质条件的对比,更是社会资源分配不均的直接体现。普通百姓在饮食上常常只能以萝卜和白菜为主,而一锅萝卜汤可能就是全家的全部食物。这种情况下,营养不良和生存压力不仅影响了他们的身体健康,也使得生活的希望愈加渺茫。

深层原因:历史与社会结构的交织

古代人在寒冷中生存的智慧,实际上是历史与社会结构交织的结果。棉花的引入虽然改善了普通百姓的生活,但这一变化并非偶然。它反映了一个社会在生产力发展、科技进步与经济结构变革中的必然趋势。随着棉制品的普及,普通百姓的生活条件开始逐渐改善,这一过程虽然缓慢,却是社会进步的重要标志。

然而,我们不能忽视的是,这一进步背后仍然存在着深层的社会矛盾。贫富差距不仅体现在物质生活上,更深刻地影响了人们的生存机会和健康状况。在古代社会,面对同样的自然环境,不同阶层的人却有着截然不同的生存境遇。这种不平等不仅是历史的遗留问题,更是影响现代社会的根源之一。

独到见解:对现代社会的启示

通过分析古代人在寒冷冬季中的生存方式,我们可以得出一些对现代社会的启示。虽然如今的科技已经大幅提升了我们的生活条件,但贫富差距、资源分配不均等问题依然存在。现代社会同样需要关注那些在寒冷中挣扎的人们,确保每个人都能享有基本的生存条件与尊严。

此外,重视科技与生产力的提升,是改善普通百姓生活的关键。历史告诉我们,只有通过科技的进步与社会资源的合理配置,才能真正实现社会的公平与进步。未来的社会发展,需更加关注如何平衡各个阶层的利益,确保每个人都能在寒冬中找到温暖。

结论:古代智慧与现代反思

古代人在严寒中生存的智慧,不仅是对自然环境的应对,更是对社会结构与历史背景的深刻反思。从黄道婆的推广棉花,到普通百姓的取暖方式,这些事件不仅揭示了古代人如何在极端条件下生存,更深层地反映了社会的不平等与矛盾。通过对这些历史事件的分析,我们不仅能够更好地理解古代人的生活,也能为现代社会的发展提供有益的启示。

在这段历史的回顾中,我们看到的是古人的智慧与坚韧,看到的是社会发展中的不平衡与挑战。希望未来的社会能够吸取历史的教训,实现更加公平与美好的生活。

本文倡导健康网络环境,杜绝低俗信息,如有侵权请联系删除。