我学者揭示黄河三角洲耐盐植物根际微生物组结构、功能和组装机制

盐碱地是我国重要的后备土地资源,滨海盐渍土是盐碱地重要类型之一,其中黄河三角洲盐渍土面积达44万公顷。“盐碱地治理从盐碱地适应作物向作物适应盐碱地转变”,利用耐盐植物对盐碱地进行生物治理是未来最有潜力的方向,而根际微生物组作为植物的第二基因组,对植物生长和健康非常重要,调控根际微生物组可以提高植物抗盐碱胁迫的能力。目前,耐盐植物根际微生物组的生态功能及其驱动因素了解较少。近日,中国农业科学院烟草研究所海洋农业研究中心(滩涂生物资源保护利用创新团队),基于扩增子测序和Shotgun宏基因组测序,分析了黄河三角洲野生耐盐植物野大豆、田菁及耐盐碱作物甜高粱的根际微生物组特征,揭示了3种耐盐植物根际微生物组功能和组装机制,相关研究成果发表在美国微生物学会著名期刊《微生物谱(Microbiology Spectrum)》上。

编者点评:了解盐渍土下植物微生物组的结构和功能是将其应用于农业的第一步,该研究结果有助于理解微生物对宿主盐碱胁迫的调控作用,为创制并实现新型微生物制剂用于盐渍土改良奠定基础。

背景

土壤盐渍化是世界性难题,由于对盐渍土良好的适应性,耐盐植物被认为未来盐碱地利用最有潜力的方向。微生物能够增强宿主抵抗盐胁迫能力,植物通过光合作用为周围的微生物提供大量碳源,耐盐植物及其相关微生物群在长期协同进化过程中形成了复杂而动态的相互作用。

耐盐植物具有特殊的根系微生物群落,含有大量的PGPRs。一些PGPR被证明能够缓解盐胁迫对植物生长的影响,并促进植物对盐胁迫的适应。微生物促进盐渍土下植物生长的机制可能包括:(1)PGPRs可产生1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)脱氨酶;(2) PGPRs可以生物合成激素,如吲哚-3-乙酸(IAA);(3) PGPRs通过溶解磷酸盐、产生铁载体和固氮为植物提供有效养分;(4) PGPRs可以激活植物的抗氧化系统,清除活性氧(ROS),减少盐胁迫对植物的伤害;(5) PGPRs可以通过各种方式帮助植物维持离子平衡。然而,上述机制仅从几种微生物物种中阐明,它们在耐盐植物整个微生物群落中的分布尚不清楚。

微生物组可能受到许多因素的影响,包括植物基因型、发育阶段、土壤类型、土地管理实践和地理位置)。大量与盐胁迫适应相关的微生物在耐盐植物的根际富集,但耐盐植物根际微生物群落的基因组和功能特征仍有待阐明。

豆科植物可通过根瘤菌形成根瘤固氮。豆科植物分泌根系分泌物通常用作土壤微生物的信号分子和营养素(杉山和Yazaki,2012)。豆科植物野大豆和田菁自然生活在黄河三角洲(中国)的盐渍土中,能够耐受高盐。两种耐盐豆科植物的微生物群落组合和微生物功能尚不清楚。

研究内容

(1)确定耐盐植物物种中的微生物生物标记分类群,(2)评估耐盐植物中微生物群落的生态功能,(3)探索影响根系相关微生物群落和功能基因组合的驱动因素。

结果

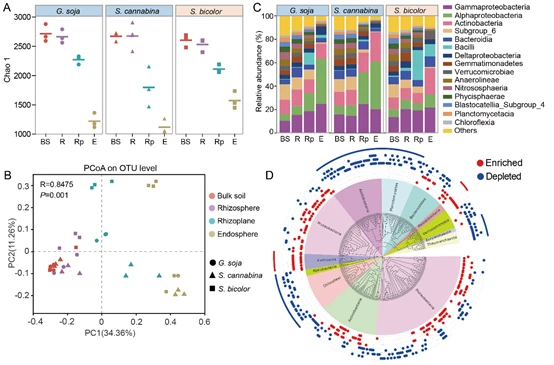

从大田土到根内,三种植物的细菌alpha多样性逐渐降低,说明宿主根部对微生物的选择效应降低了细菌多样性。PERMANOVA分析证明生态位对微生物群落差异的解释度最大,其次为植物种类。在纲水平上,野大豆和田菁根内α-变形菌纲(Alphaproteobacteria)和γ-变形菌纲(Gammaproteobacteria)的相对丰度高于大田土,而Subgroup 6、芽单胞菌纲(Gemmatimonadetes)、疣微菌纲(Verrucomicrobiae)、厌氧绳菌纲(Anaerolineae)和Nitrososphaeria等类群在野大豆和田菁根内减少。不同于两种豆科植物,放线菌纲(Actinobacteria)和芽孢杆菌纲(Bacilli)细菌在甜高粱根内被富集。与大田土相比,所有厚壁菌门(Firmicutes)和Patescibacteria中的OTU在三种植物的根内或者根表样品中得到富集,然而古菌中的奇古菌门(Thaumarchaeota), 细菌中的酸杆菌门(Acidobacteria)、浮霉菌门(Planctomycetes)、绿弯菌门(Chloroflexi)和Rokubacteria的OTU在根内或者根表样品中减少。

野大豆、田菁和甜高粱的微生物多样性和群落结构

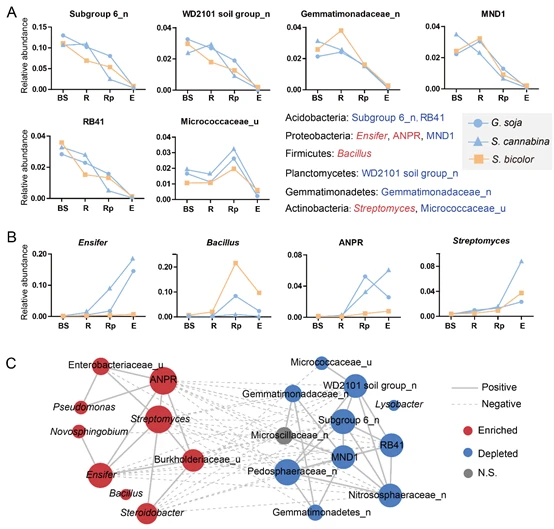

在属水平上,前10个优势属在根内均得到显著富集或者减少。在根内减少的6个类群包括Subgroup 6、WD2101 soil group、Gemmatimonadaceae、MND1、RB41和Micrococcaceae(图2A)。在根内富集的类群为剑菌属(Ensifer)、芽孢杆菌属(Bacillus)、Allorhizobium-Neorhizobium-Pararhizobium-Rhizobium (ANPR)和链霉菌属(Streptomyces)。其中,根瘤菌(包括剑菌属和ANPR)在豆科植物的根表或根内丰度较高,被鉴定为豆科植物的核心微生物;而芽孢杆菌属在甜高粱根内丰度较高。另外,在根内减少的细菌类群多为非可培养微生物,而根内富集的细菌多为常见的异养细菌,这可能与植物根际的营养较为丰富有关。共发生网络分析发现根内富集的微生物类群聚为一个簇,在根内减少的微生物类群聚为另一个簇,并且这两个簇之间呈负相关关系,而每个簇内的微生物之间呈正相关关系,进一步表明了生态位是影响微生物组装的重要因素。

前20个优势类群在不同植物和不同生态位的分布模式

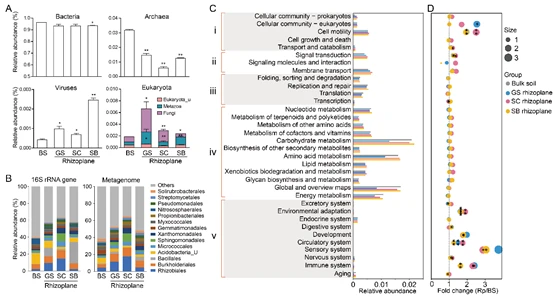

与大田土相比,病毒和真核生物(主要是真菌和后生动物)在根表土中的相对丰度较高,而古菌则较低。根表土中细胞运动性、信号转导和环境适应性相关基因的丰度显著高于(P < 0.05)大田土。细胞运动性是植物-微生物和微生物-微生物间相互作用的重要功能,也是微生物在植物根际定植的关键。甲基趋化蛋白 (K03406) 编码基因在运动性相关基因中丰度最高,并且其在根表土中的丰度远高于大田土。大田土中的细胞运动性相关基因主要来源于酸杆菌门细菌,其在三种植物根表土中具有不同的微生物来源。豆科植物中的细胞运动性基因主要来自剑菌属和新鞘脂菌属(Novosphingobium),而甜高粱中的运动性基因主要来源于芽孢杆菌属。

宏基因组学揭示不同生态位的微生物群落结构和功能基因分布

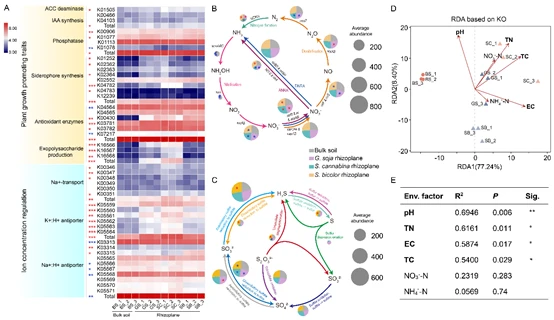

与大田土相比,根表土中的微生物具有更高比例的植物促生基因,包括编码ACC脱氨酶、IAA生物合成、磷酸酶、铁载体合成、抗氧化酶和胞外多糖产生的基因。Na+-转运和K+/H+ 逆向转运蛋白相关基因在根表土中的相对丰度显著高于大田土,而Na+/H+反向转运蛋白编码基因显示出相反的趋势。根表土中含有更多的固氮基因,而硝化和反硝化途径相关的大多数基因丰度较低,因此导致根表土中氮的积累,为宿主提供高浓度的氮元素。对于硫循环,只有异化硫酸盐还原为亚硫酸盐过程中涉及到的基因相对丰度在根表土中较低,硫循环中的其他过程差异不大。

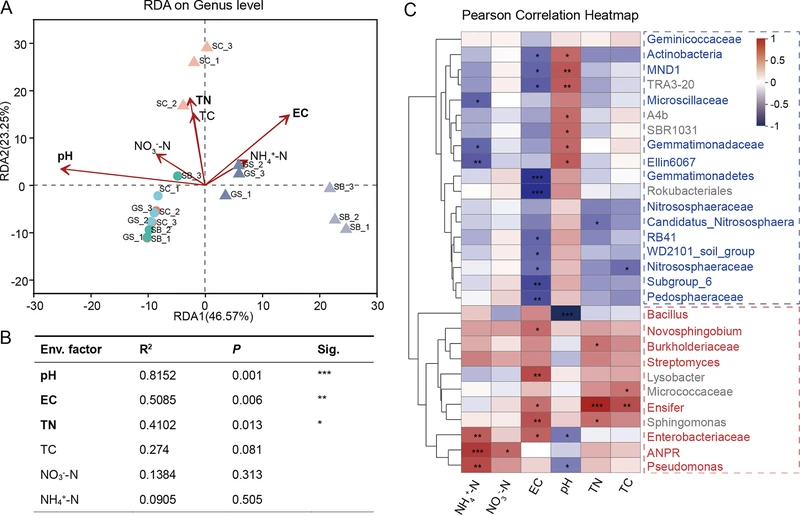

微生物丰度与土壤理化性质间相关性

以上数据说明盐渍环境下,植物从大田土壤中招募微生物具有选择性,选择具有PGPR特征和能够调节Na+浓度的有益微生物来构建自身的微生物组,从而利于自身在盐渍土中的生长。RDA分析)和蒙特卡罗置换检验)表明,pH、总氮、电导率和总碳是驱动大田土和根表土微生物功能基因变化的主要环境因素。

与植物促生(A)、氮循环(B)和硫循环(C)相关的基因分布以及KO与土壤理化因子之间的相关性(D、E)

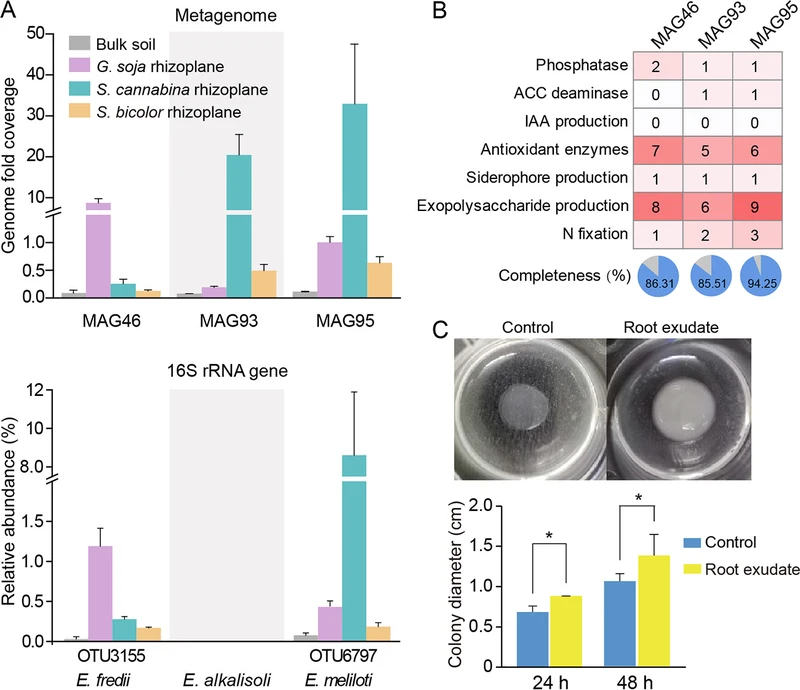

通过数据分箱技术(binning)对所得宏基因组数据进行了单个基因组的拼接,共得到156个基因组(metagenome assembly genomes,MAGs),完整度>50%,污染度<10%。大田土中获得39个MAGs,野大豆、田菁和甜高粱根表土分别获得46、40和32个MAGs。豆科植物中相对丰度最高的MAG被鉴定为剑菌属细菌,进一步说明了剑菌属细菌为豆科植物的核心微生物类群。对3个剑菌属MAG进行注释,发现它们均含有固氮基因、ACC脱氨酶、抗氧化酶、溶磷酶等植物促生相关的基因,体现了核心微生物在植物促生和耐盐方面的潜在作用。

豆科植物核心微生物的相对丰度和潜在功能特征

结论

揭示了三种耐盐植物根系相关微生物群落的多样性、组装和功能基因图谱。土壤和根表现出不同的分类和功能基因模式。耐盐植物根际土壤中的微生物群比土壤中的微生物群具有更丰富的促进植物生长和缓解盐胁迫的基因。相应地,从宏基因组重建的基因组揭示了减轻植物盐胁迫的遗传潜力。