一麦相承一秆永恒 麦田里长出的最美民俗画

马文侠,1952年出生,哈尔滨人,1972年进入美术厂工作,目前是资深高级工艺美术师。2014年,黑龙江麦秆剪贴入选第四批国家级非遗代表性项目名录,2017年马文侠也入选了第五批非物质文化遗产麦秆剪贴技艺国家级代表性传承人公示名单。

麦秆剪贴是传统民间工艺品,流行于明清。善于创造的手艺人们利用麦秸自然光泽和抢撕成丝的特性,经烫色或染色,用“撕、剪、刻、抢”等特技工艺,或平贴,或直接用麦秸逐层粘堆而成画面。一般运用国画形式构图,嵌贴于镜框内,作为欣赏品。(图为用麦秸杆制作的松鼠)

黑龙江麦秆剪贴画作为麦秆剪贴画的种类之一,虽来自民间,却也十分稀罕,曾作为皇家贡品,在皇室贵族中赏析珍藏。(图为麦秸杆制作的《清明上河图》)

经过多年的钻研,马文侠在麦秆平贴技术的基础上,独创半浮雕麦秆剪贴画,开发出了现代科技和传统工艺相结合的三维立体麦秆剪贴工艺画,使麦秆剪贴画的质感更强,形成独特的半浮雕麦秆剪贴风格。(图为运用半浮雕技艺制作的《国泰民安》,该作品获联合国教科文组织手工艺品徽章)

麦秆剪贴画的制作强调对细节的要求,一旦细节处理不好就会前功尽弃。由于制作精美,哈尔滨麦秆剪贴画曾作为国礼赠送外宾。1965年,柬埔寨国王西哈努克和夫人在***和夫人王光美的陪同下,来哈尔滨工艺美术厂参观,麦秆剪贴画《素艳》被作为国礼赠送给外宾。(图为《素艳》)

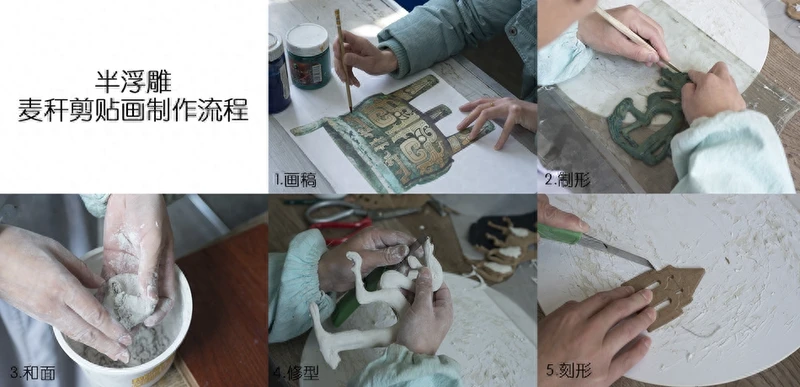

麦秆剪贴画制作工序十分复杂,整个制作工序全凭手工完成。需先将麦秆浸泡、熏蒸、漂洗,然后剖开整开,再进行熨烫,充分利用麦秆本身的自然光泽和质地,结合温度的高低变化,对熨烫部位分轻重缓急灵活处理。

马文侠带领她的团队在拼贴技术上吸收融合国画、版画、剪纸、烙画等诸多艺术手法,再经过剪、裁、印、贴等工序,制作出既古朴典雅、富丽堂皇,又惟妙惟肖、栩栩如生的艺术作品。

一幅麦秆剪贴画从创意到诞生要经过构思、选材、构图、画稿设计、制作、造型、分析形体、确定比例、描图、刻型、底纹处理等大大小小70多道工序方能完成。一幅大型作品,需要十几个人通力合作大半年的时间才能完成,工匠精神也由此可窥一斑。(图为马文侠作品《向日葵》)

黑龙江麦秆剪贴艺术已从最初的只有刮、剪、粘贴三个程序,发展到如今囊括“抢毛”、“撕毛”等具有超高难度技巧的程度。(图为半浮雕制作流程1)

马文侠在平面平贴的基础上,发展出麦秆剪贴工艺的浮雕与圆雕的手法,制出了平贴与浮雕相结合的大型屏风与壁画作品,门类齐全,各具千秋。(图为半浮雕制作流程2)

初期的麦秆剪贴工艺工具很简单,只有剪刀、镊子、糨糊。经过几十年的创新,现已拥有成套的专业工具。(图为麦秆剪贴画的工具,第一、二排为抢麦秸裤、刮麦秸秆、刻型、修型的专用工具,第三排为冲麦秸纸的专用工具,电铬铁是麦秆剪贴画的烫光工具。)

黑龙江麦秆剪贴工艺经过几代人的传承与发展,由马文侠团队创新出了新的麦秆剪贴种类,其中代表作就是圆雕作品《雄鹰》。不经介绍,会误以为这是一件着色雕塑作品,但实际上这是麦秆剪贴画圆雕作品,其手法之细腻,足以乱真。

丁香是哈尔滨的市花,哈尔滨人一直对丁香情有独钟。2006年,马文侠创作的麦秆剪贴画丁香系列的《清香满人间》获联合国教科文组织授予的“杰出手工艺徽章”奖。用麦秆剪贴工艺制作的丁香花,每一片花瓣和村叶都是由手工精作而成。

麦秆剪贴画制作需要极大的耐心,马文侠说,从事麦秆剪贴画工艺最重要的是对这门艺术的热爱,现在从事这门技艺的已有第八代传承人了,越来越多的人加入了这门技艺的学习。(图为哈尔滨市工艺美术公司的生产制作室)

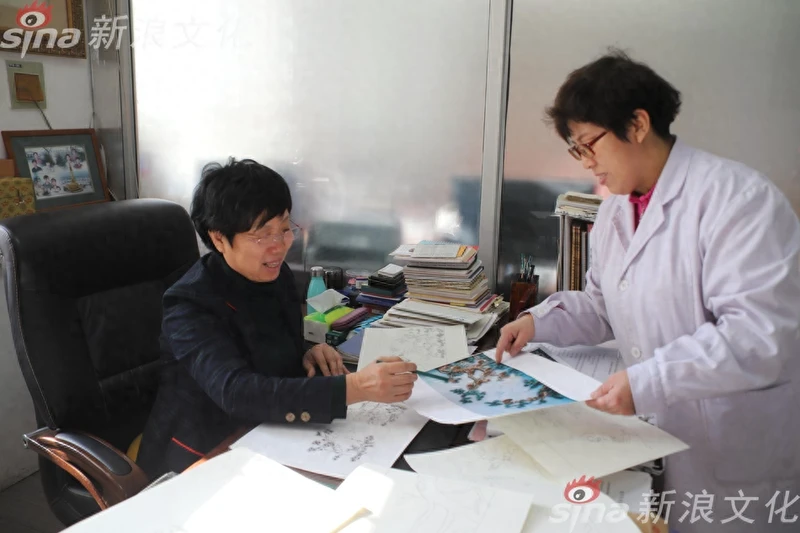

马文侠作为非遗代表性传承人,她最大的愿望就是将这门代表中国传统文化的技艺传承下去,让这门艺术发扬光大,走出国门,走向世界。(图为马文侠指导徒弟进行麦秆剪贴画创作)

2000年,哈尔滨美术厂转型改制成为哈尔滨工艺美术有限责任公司。马文侠回忆说,这是她经历过最难的时光,也是职业生涯印象最深刻的记忆。市场化的运作让这位传承人不能仅醉心于创作,还要为员工获得经济来源。(图为马文侠布置相关工作)

对于未来,马文侠的心态十分积极向上。她说只要我们踏实安心、坚定不移的走下去,相信黑龙江麦秆剪贴画会有更加长远的发展。(图为马文侠在公司门前)