顾士云 | 旧事重忆——林场记事

顾士云 崇明区建设镇人,1952年出生。1970年应征入伍,1973年退伍同年任村党支委兼16队队长。1974年担任大队党支部书记,1977年12月参加首次高考,1978年5月入读上海师范学院政教系,1980年7月毕业后到建设中学任教。1985年1月担任学校党支部书记。1998年11月转任学校校长。2009年8月离任后担任崇明县教育局党建督导员。2012年退休后至2021年底,先后担任崇明区教育督导室责任督学和扬帆教育评估中心成人培训的专职督导员。现为崇明区文史研究会会员。©本文经授权后发表,转载、投稿及咨询请联系本公众号。

旧事重忆——林场记事

住在东平林场边上的人家,和林场之间曾经有过三十多年的恩恩怨怨,这个关系直到九十年代中后期才趋于好转。作为林场边上人,我是看着林场起家和发展的,也亲历了三十多年里村民同林场之间的那些磨擦与恩怨,留下了难于忘却的林场记事。

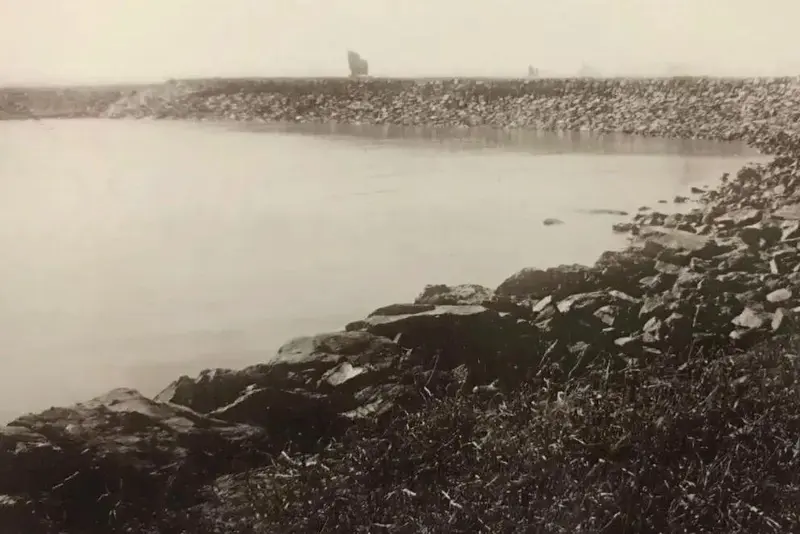

一、沧海桑田建林场

林场建有六十五年了。那是1959年冬季,县里在建没镇运北村和虹桥村以北进行滩涂围垦,并在垦拓出来的五千多亩土地上,建立了东平林场。

这片土地的沧桑变换也是比较奇特的。九十多年前,这里的大片土地还和虹桥、运北两个村的老土地连在一起的。但从二十世纪三十年代后,随着长江北支的流量增大和增速增快,从排衙镇经虹桥镇向东,到浜镇至谢家镇一线以北的大片土地逐渐坍入江里。这片土地上的人家,因海坍而向南逃难搬迁。直到四十年代中期,海坍才逐渐停止。为防止海潮侵袭,民间发起集资,修筑了北横岸,其走向从排衙镇向东,经虹桥镇向东,在石家宅北边转弯向南,至方家宅再转弯向东,一直到浜镇北,再向东到谢家镇。说来也奇怪,这条北横岸修筑以后,长江北支的水流又趋于平缓了。水流急则海坍,水流缓则涨滩,到五十年代中期,则又涨出了一片滩涂。从我记事起,登临北横岸,近看一片芦荡,远看一片汪洋,浩瀚的江面上,船帆片片,清晰可见。没过几年,滩涂愈涨愈大,以至于在1959年,围垦了林场那片土地。到1960年,围垦了东风农场那片土地。那年月,崇明在日长夜大。

这片滩涂涨出后,人们把它叫做东平沙,而与之相邻的东边滩涂则叫做百万沙,那是一片广阔的土地。崇明有句俗语:头爿杀勒尔(你)百万沙上。意思也指那里地域广阔,头爿杀在哪里是找不到的。围垦后,东平沙上建起了东平林场和东平农场,后来为便于分辨,农场被改称为东风农场,但湾港桥东边的商店仍叫东平商店,这个地名现在还在用。百万沙那边,兴建的农场就叫百万沙农场,后来才改称为长江农场。

林场围垦的当年,老场长周展他们还借住在我们队里,当年参与围垦建场的老场员们,同周边邻里的关系还是比较融洽的。但后来,随着林场河的开挖,张网港边上南北交通的阻断,双方的关系就疏远了。这种只考虑林场管理需求,不考虑周边群众利益的封闭式管理,阻断了村民的交通出入便利,也为日后双方关系的紧张埋下了伏笔。

二、管理过头矛盾深

林场初创时期,国家正在遭受严重的三年自然灾害,老百姓缺吃少穿,挨饥受饿。加上前苏联的逼债勒索,全国人民都生活在苦日子里。

靠海吃海,向海谋生,是崇明人的生活习惯。不仅邻近北海滩的人家有跑海滩的习惯,甚至连南面相隔八九里的长兴镇、侯家镇那边的人,也有来北面跑海滩的习惯。他们在北海滩斫芦柴、拾浪沿柴(江水打出来的芦根柴)、拾蒒草籽(莎草科植物蒒草,又名砂瓒薹草的果实)、照蟛蜞、摸蟛蜞……在滩涂上候潮推鱼(崇明人叫射鱼)。时值饥荒,老百姓生活艰难,吃饭、烧柴都很困难。人们不得不又要向海谋生,开展各种拾荒活动。

但林场和农场建成后,滩涂狭窄了,林场那边,去北海滩涂的路被截断了。于是,过去习惯于靠海吃海的人们,变成了靠场吃场,他们成群结队地去农场和林场开展各种拾荒活动:斫芦毛头、斫乌蓲稭、斫花枝稭用以当柴烧;挑荠菜、挖野菜,用以和在薄粥汤里充饥;挑羊草、割猪草,用以发展家庭养殖;拾麦穑、拾蚕豆、采摘桑树上的桑果,用以充饥度荒……对这些举动,农场比较宽容,没有设岗拦查,没有追逐驱赶。但林场却戒备森严,如临大敌。他们把群众的各种拾荒举动都当作偷窃行为,挑羊草、割猪草成了偷草,拾柴成了偷柴,拾麦穑、拾蚕豆、拾玉米、拾野花(收摘完毕后留在棉花萁上的少量下脚棉花)等,成了偷粮食偷棉花……凡事上纲为“偷”字后,必定要加大措施严厉制止。他们设岗拦截,派人巡查,对出入林场的人严加查检。那次,老脚(老土地)上的一帮妇女去林场棉花田里拾野花,遭到巡查人员的拦棉花追截,走投无路时,一个妇女干脆蹲下身子,一边撒尿一边喊救命,这才解除了围、追、堵、截的尴尬局面。

林场方面对自己的管理措施深信不疑:林场是国营的,林场的一草一木都是国家的,不管你挑羊草割猪草,还是拾柴拾粮食,都是偷盗国家财产,都要严格制止,绝不姑息。而老百姓不认同这样的管理,挑草拾柴,在历朝历代,都是合理合法的拾荒行为,怎么你建了林场后就变成非法了?这种观念上的南辕北辙,必然会导致双方关系的日趋紧张。虽然不排除极个别落后群众,会有一些多脚多手的举动,但大多数群众的跑林场,都是正大光明的拾荒活动。

把大多数群众正当的拾荒活动当作偷盗,把林场的管理权扩大为惩处权,甚至绕过地方组织和司法部门,擅自侦查、缉拿和处理违规群众,这种不依法办事、带有极“左”色彩的管理措施,终究会铸成大错。

三、青纱帐里打游击

作为一个国营的事业单位,林场同周边的群众应该是休戚与共、鱼水相依的,同社区的党政组织应该是紧密配合、相互协作的。因为只有协调好了周边的各种关系,才能确保林场的发展。

可惜的是,林场方面没有这种意识。他们自视清高,既和周边的群众关系紧张,也和社区的党政组织缺少沟通。他们的管理措施既得不到群众的认同,也得不到社区的支持,正常的友邻关系逐步演变成了不仁不义的游击关系。

三年困难时期,党和政府提出了“大办农业,大办粮食”的号召,掀起了全党办农业的高潮。为了大办农业,国家又大力扶持集体养殖,积极鼓励社员家庭养殖。一亩一头猪,一户一头猪,生产队全年上交百头猪,这是当年上级下达给生产队的养猪任务。养猪既为市场提供足够的猪肉供应,也为农业提供充足的有机肥料。当年化肥生产落后,每亩地碳酸氢铵的供应量只有五十来斤,远远不能满足农业生产的肥料需求。政府为解决肥料紧缺,除鼓励农户养猪养羊外,还号召群众积青肥。这两招措施,都指向了农场和林场,尤其是林场,那里有大量的青草资源。

当年农户养猪,生产队给每头猪分的饲料粮只有一百二十斤。为解决饲料紧缺,大家就以草代粮养穷猪。林场把林草当作树木的有机肥,群众把林草用来养猪养羊积青肥,这就使农业和林业的发展形成了对立。林场严禁周边群众前去挑草积青肥,在各个道口设岗拦草。群众为搞到青草,同岗哨和巡查人员玩起了躲猫猫。不管白天晚上,大家常避开岗哨,带着大篮或麻袋,涉河潜入林场,想方设法割草。白天割草,看到巡查人员的影子,就偷偷地伏在壕沟里躲避追查,有时甚至要躲到天黑才回家。一旦被巡查人员发现,大家就四处奔跑,夺命而逃。那些走不了被抓的人,经常被巡查人员倒掉青草,踏扁篮。如有反抗举动,有时还会遭到他们的暴力,谁叫你踩上了人家的土地!

林场总把拾柴挑草积青肥的人当成贼,而周边群众也总把岗哨和巡查人员当对头,大家都怒目相对。人多势众时,双方还会形成打架斗殴的态势。个别奸刁的岗哨人员,以权谋色,勾搭老脚上的贪小利女人,既让她们出入林场占便宜,又让她们举报他人当内线,便于巡查人员上宅搜查。有一次,队里一帮小孩拾了林场整下的桑树枝,被帮忙娘子举报。巡查人员上门搜查后,责令把全部桑枝送回林场。那年月,去林场拾柴挑草积青肥,是周边人家的常态化行为,不拦就要去,拦了还得去;不仅大人去,小孩也会去。而林场方面对这些行为,长期以来一直采取拦截堵追,这就使周边群众的拾柴挑草积青肥,更有了青纱帐里打游击的那种色彩。

你不仁,我不义。群众对林场的警戒巡查采取了“你拦我躲,你追我逃,你紧我避,你松我攻”的游击战术,双方在这片土地上,演出了有声有色的当代游击战。

四、擦抢走火摩擦多

群众同岗哨人员常有摩擦,我当大队书记时,为解决这种摩擦,和他们的书记、场长打过不少交道,总的来说双方互有过头之处。

林场人员拦柴拦草拦青肥,比较蛮横武断。一次大队组织积青肥,我带头去农场割草。一路过来,无人盘问,唯独经过林场地段,非要我放下不可,怎么分辩也不行。拦草的人明知我的身份,也明知我的草不是林场割的,但故意要给我难看。在当时的情况下,这种任性是谁也没有办法制止的。周边群众出于对岗哨人员蛮横行为的不满,常找机会泄愤报复。青年小毛晚上偷了西瓜不解恨,还在看瓜床脚上暗生绳索,从远处把床铺拉倒,看瓜人像遭到天嗔(雷劈)一样,半夜里连人带床,滚到了地上。

去林场挑草积青肥的活动,可以说是年年搞,又年年吵。学大寨那些年,公社每年都要发动好几次的积青肥活动,而每次积青肥,又都会引起一些矛盾和纠纷。那次社员杨老伯父女俩清晨前去林场积青肥,就遭到了岗哨的拦截,怎么求情都不行。杨老伯是个老军人,参加过淮海战役与渡江战役,虽已壮年,仍有血性。见岗哨人员死活不让放行,立时火冒三丈,掌掴了那个外号叫小和尚的三个巴掌。那是场部岗哨,这还了得?一帮人大呼小叫地追出来,杨老伯见势不妙,拔脚就逃。早饭后,我去大队上班,林场这帮人咋咋呼呼地吵到大队,要求追究杨老伯打人的责任。我问他们:“你们是哪里来的?有什么事情?”当他们告知杨老伯挑草打人时,我问他们有没有介绍信?这一问,他们都傻眼了。我说:“我们这里也是一级组织,你们来这里协商工作,必须要凭单位的介绍信,你们连起码的规矩都不懂!”我这一招的应对,令他们瞠目结舌,总算是回敬了他们那次的无理拦草!这帮人吃了我的酸梅子,悻悻然地走了,以后再也没来找过我。

对林场的极端做法,公社领导也很不认同。那年夏天积青肥,公社抓生产负责人老黄插在我们大队。当他听说林场有肥不让积的事,就说哪里有肥哪里积,白天不积晚上积,没有不让积的道理!那天晚上,大队动员了几个小队的人力,淌水过河积青肥,老黄也在水里泡了几个小时转运青肥。

林场的过头管理和老百姓的随意任性形成的反差,导致了双方的摩擦不断。有林场人员殴打老百姓的,也有老百姓结伙殴打林场人员的,好在没有产生严重后果,双方的领导也一直眼开眼闭。那些年,林场河里也曾不明不白地死过两个人,一个是拾柴人,一个是放牛人,拾柴的那个还是个老退伍军人。拾柴和放牛,林场都是禁止的。而林场河不深,怎么会死人?两件事,在我心里一直是个谜!

五、刑讯逼供铸大错

在维护林场的日常管理方面,林场管理方也有自己的苦衷:一方面,对为数众多的拾荒者,他们罚不责众,防不胜防。另一方面,也确有个别落后群众,借拾柴挑草积青肥之名,去林场捞脚搭手,把那里的粮食、瓜果和间伐的树木拿回家,把那边的竹笋盗挖后拿去集市上出售……那些年木料紧张,有些人家用间伐的杨槐树木搭棚子,做椽子,甚至做家具,给国家财产造成了一定的损失。

对这些林林总总的违规违法行为,林场方面制订了好多处罚规定,包括处罚偷盗行为的高额罚款规定。在法制建设不健全的年代,这些处罚规定对维护林场管理,制止偷盗行为起到了一定的震慑作用。但这些规定是不是合法,本身就经不起推敲,用它来代替法律更是错上加错。林场作为一个国营的事业单位,有权维护国家的财产管理,但对周边群众的违规违法行为,只有管理和教育的权利,没有处罚的权利。由于长期以来他们自己也无视法律,以规代法,以罚代教,己经习以为常了。他们经常跳过地方组织的行政渠道,跳过司法部门的执法渠道,擅自处罚群众的违规违法行为,延续了一系列的错误做法。

九十年代中期的一个夏天,林场果园出现零星的偷盗行为,他们派人伏击,抓到了几个前去采摘生梨的年轻人。按理说,抓到这些人赃以后,应尽快交给司法部门处理。但林场方面自作主张,既不向地方组织通报,也不交司法部门处理,就在林场里边私设公堂,对当事者进行刑讯逼供。他们罚当事者跪在三角铁上,一边抽打,一边逼供。每交代出一个人,就立刻传讯,如法炮制。这一晚,他们先后传讯了十几个人,对这些人进行了轮番逼供。有的当事者因受不了施刑抽打,还作了假交代。当地一位镇人大代表也被供了出来,同样受到了罚跪抽打的侍候。当事者们在遭受一夜逼供后,分别被处以三千元到五千元的高额罚款。一夜之间,把整个村子搞得人心惶惶。

事件发生后,我向几个当事者了解核实了事件过程,利用自己的县人大代表身份,向县人大常委会反映了事件经过,提出了严正的质询:林场的管理规定有没有法律依据?林场方面有无私设公堂传讯居民的权利?林场方面对违规违法当事人采取刑讯逼供是一种什么行为?人大代表被随意传讯体罚这种行为是否合法?林场方面有没有对居民处以高额罚款的权利?我的质询震惊了县人大常委会和县人民检察院,有关部门当即立案侦查,事件的当事人后来受到了应有的处分。

这次事件的依法处理,对林场方面多年以来不依法管理的粗暴做法,对周边个别村民星星点点的违规违法行为,都有着深刻的警醒作用:村民必须遵守林场方面正当的管理规定,自觉保护国家的财产!林场必须依法管理,尊重和维护村民的人身权利!这件事情的完美处理,使林场方面结束了长期存在的带有极“左”倾问的管理思维,结束了一贯沿袭的粗暴拦截、刑讯逼供、随意罚款的错误做法;结束了双方多年以来不仁不义的游击纠葛和剑拔弩张的擦枪走火。村民的割草拾荒不再被制止了,林场的岗哨和巡查也被撤除了,林场和周边群众的关系逐渐回归到了正常状态。

随看时代的进步和社会的发展,历经六十五年的艰辛发展,当年的东平大地上已经建成了美丽的国家森林公园。东平林场也变身为东平森林旅游园区。林场和周边群众的纠葛焦点,早已成了历史;双方长达三十多年的是非恩怨,早已划上了圆满句号;森林公园旅游事业的发展,也使周边群众享受了实实在在的好处。多年来,留在人们心中的林场记事,已经有了一个完美的结局。

©版权声明:本公众号原创文章均为作者授权发布,任何媒体及个人转载请联系本公众号授权,并在转载时标明出处及作者,谢谢合作。

心语编委会

主 编:陆安心

副主编:施炳刚

视 觉:沈雯逸

本文图片来自网络

版权归原作者所有

- END -

Copyright © 2014 - 2024 心语文化

分享

收藏

在看