在乡下,会用高粱杆编制手工品的人为啥越来越少了?

又是一年高粱红,十一假期,外出旅行的人们在众多旅行目的地,都会看到用高粱杆制成的精美编织物,一下子把人拉回了关于故乡和童年的回忆中。在河南,很多地方把高粱称之为蜀黍、红蜀黍,秋旱龟裂地露出根须还能顽强地生长。它就像是那些皮糙肉厚的农家娃,生活和学习基本都没人怎么管,到头来却捧回了金灿灿的大学录取通知书。

曹延召 | 文

豫记微信号:yjhltxdjm

蜀黍种在沟渠里,有啥道理?

记忆中老家村后的大田里有几条泄洪渠,一年中多数时间都是干涸的,只有在夏秋时节,上游的水库开闸泄洪的时候才有汹涌的流水袭过。春天,泄洪渠里开满了金灿灿的油菜花;秋季,半渠秋水中还能看到蜀黍那挺拔的身影。

不是乡亲们没有试种过其他的作物,而是其他的作物屡屡被秋水洗劫,我深刻地儿时乡亲们站在泄洪渠的桥头上捞东西的情景,但凡下雨泄洪,渠道里漂满了从上游冲下来的冬瓜、南瓜,还有拖着长长藤蔓的红薯……

我家的地头也有一段沟渠,播种玉米的时节爷爷也会顺手撒几把蜀黍上去,不过却从没看见爷爷撒过化肥,我也曾好奇地问过,爷爷说:大水冲过,几棵蜀黍都不见得保得住,还浪费那肥料干啥?尽管没有肥料,但沟渠里的蜀黍还是长得异常茁壮,特别是金秋时节,远远地就看到一条带状的火红。

其实,蜀黍种在沟渠里也是不无道理的,因为每次收割蜀黍,爷爷都是站在沟渠的边沿先用镰刀把顶稍上火红的蜀黍穗子割下,而后再用蜀黍铲子把杆茎砍到,不然,头顶着硕大的蜀黍穗子,一不小心挺拔的杆茎就会拦腰折断了。

爷爷奶奶编蜀黍杆的手艺

蜀黍穗子收割回家,晾在场里,至于秫秸杆儿一般都等玉米大豆等重要作物都收割完了再来理会。于是,在我们课余,又多了一项新乐趣。放学的小伙伴们会一起相约到田野里捉蛐蛐逮蝈蝈,油绿绿的蝈蝈儿叫起来异常悦耳,但逮回家装在玻璃瓶子里不久就会死去。

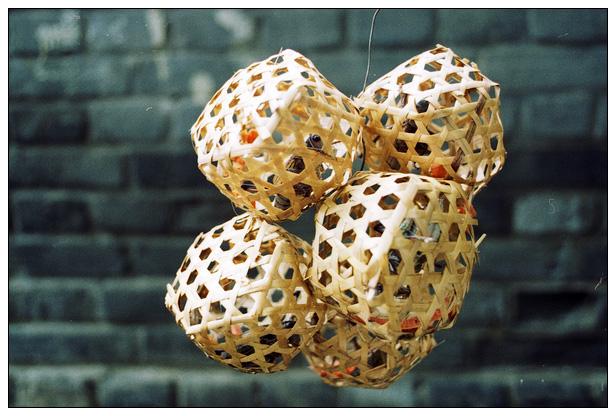

于是,我们就砍来一棵秫秸杆儿,用牙剥去外面一层硬硬的壳皮,露出雪白的瓤子,再把壳皮儿一节节插到瓤子上,于是,一个精巧的蝈蝈笼子就扎好了,装在笼子里的蝈蝈儿只要天天给它喂食,就可以养很久,有很多个夜晚我们都是在蝈蝈儿吱吱声中入睡的。

砍回家的蜀黍穗子一般都是由奶奶来处理的,也唯有心灵手巧的奶奶才能把蜀黍穗子的功能发挥到极致——蜀黍穗子后面带的一大截莛子是奶奶施展手艺的最好道具。及至蜀黍穗子晒干,奶奶会细心地用洗衣棒槌捶去上面的高粱米,再根据莛子的长短粗细分别裁剪成不同的材料。

时常忆起童年老家院子的那棵核桃树下,奶奶坐在青石条上,面前放着一个木桶,先把莛子按照长短排列在木桶之上,再用棉线一针针地穿成所要的器具,馏馍用的箅子、包饺子用的锅拍、还有盛馒头用的馍筐。

耐不住性子的我喜欢在旁边捣乱,奶奶就从屋后的沟渠上折来一根白蜡条,弯成一个半圆,再用她纳锅拍用的棉线拴住两端,就做成了一个简易的弓,搭上一根莛子就成了一幅很是威武的弓箭,核桃树的枝干上挂着她刚纳好的锅拍当作靶子,嫩黄的莛子上白色的棉线一圈圈很是显眼,跟电视里头看到的靶子一摸一样,于是,我的童年又多了一个用蜀黍造就的乐趣。

奶奶剪去莛子的蜀黍穗子又回到了爷爷手中,长的扎笤帚、短的作成炊帚。

秫秸杆儿织成的箔,有啥用处?

至于田地里那又高又长的秫秸杆儿在忙完秋收之后也被爷爷拖了回来,这秫秸杆儿多半是被爷爷用来织箔的。晒干了的秫秸杆儿在门口的空地上一字排开,爷爷用细细的麻绳将秫秸杆儿逐个绾起来,立起来就是一道屏风,平放在地上就是一张大席子。

莫小瞧了这东西,秫秸杆儿织成的箔在咱们农村老家可是大有用处的。盖房子用得着,装饰房子用得着,铺床睡觉同样用得着!在过去,无论是大瓦房还是茅草屋,箔是绝对少不了,大梁、檩条、椽子都上齐了,就会缮上一顶秫秸杆儿箔,而后才能糊上灰浆缮上瓦片或是茅草。

新房子盖好,同样要用箔来装饰,不是很富足的人家,建房时候往往只用砖砌起四面墙壁,室内房间的隔断都是用箔来完成的,两张箔立起,在两面糊上一层报纸,再粘上花花绿绿的贴画,看起来那叫一个爽朗清新。

箔在农村一般还承担着床垫的作用,木床之上一层箔,睡起来比硬板软舒服许多,要是赶上夏收秋忙需要到田地里看庄稼,一领秫秸箔往地上一铺就是农人最好的床垫。

盖房用的着箔,睡觉用的着箔,日常生活中方方面面几乎都要用得着箔。农人家里一般隔上一段都要到磨坊去套磨,用自家的小麦去磨成面粉回来。套磨之前就要淘麦,把粮囤里的小麦在水里淘洗干净,再用干净的棉布把表面的水分拭干,还要再晾晒至大半干才能开磨。于是,一顶秫秸箔几张化肥袋子拼成的布单就成了晾晒的最好场地。

平时套磨淘麦用得着,逢年过节蒸馍更要用得着。每到节气,家里都要蒸很多的蒸馍包子之类,蒸出来的热馍没地方晾,一顶干净的秫秸箔拿湿笼布一抹架在两张板凳上就行了,上面通风下边透气,吃上个十天半月都不会坏。

多年之后,远离故乡,在大城的高楼里,一顶奶奶在世时候纳的锅拍是我唯一所能看得到的蜀黍制品,也是我最能感受得到故乡的气息的物件。秋收时节回到故乡,大田之上除了玉米很难再看到其它的作物,甭说是蜀黍,连大豆红薯也难觅踪影,“高粱涨红了脸”、“谷子笑弯了腰”等儿时常用的词语今天只能深深地埋藏在记忆中了。

在现代化的新农村社区里,富丽堂皇的小别墅让我等蜗居大城的人羡慕不已,纤尘不染的地板不是吸尘器就是扫地机器人的功劳,哪里还有笤帚的影子?或许,蜀黍和它带给我那些乐趣只能镌刻在记忆深处了。

作者简介:

曹延召,1985年生,河南舞钢人,供职于陆装武汉某部。铸利剑,飨美食,撰美文,原河南社科联《餐饮文化》记者,登上《人民日报》的“较真哥”。

豫记版权作品,转载请微信80276821,或者微博私信“豫记”,投稿请发邮件至yujimedia@163.com

豫记,全球河南人的精神食粮!