钱维军 | 崇明的稻草绳

钱维军 土生土长的崇明人,老家港西镇八字桥河。1984年离岛就读于上海,后一直在上海工作、生活。本文经授权后发表,转载请联系本公众号编辑授权(微信:anxinlu)。

崇明的稻草绳

人们在日常生活中离不开绳子,捆绑固定、牵引提拉、丈量称重、装饰美化等等,包罗万象、无所不及。绳子的材质众多,五花八门,可用棉纱、麻、棕、丙纶丝、涤纶丝、塑料、尼龙等纤维和金属丝。而在上世纪八十年代之前的崇明,用得最多的恐怕还得数稻草绳,且用途尤其别致,除非是在崇启海地区出生的中老年人,或许在脑海中还留存一点淡淡的记忆之外,一般人已不知其为何物了。

崇明的农作物中,粮食作物和经济作物的比例一般为六比四。夏秋的粮食作物以水稻为主,秋收脱粒后,留下的稻草被农家视为宝贝。崇明人向来做人家,物尽其用,任何东西到了手里,都要发挥到极致。毫不起眼的稻草,其用途非常广泛,制作稻草绳便是其中之一。

稻草绳的制作方式分为两种,纯手工和机制。

早先只有纯手工,又可细分为手工绞合和手工搓和。视绳子的粗细、用途而确定采用何种最为适合的方式,手工搓的绳子则比较细,手工绞的绳子比较粗。

不论是搓绳,还是绞绳,事先都需要把稻草放进水里浸透,使稻草变得软性一点,但时间也不宜过长,要恰到好处,无经验者不易掌控。

搓绳,在农家的眼里其实是一门不难掌握的基本技术,小孩一般在五、六岁时都学会了,能够非常熟练地一天搓好一大捆绳子。稻草、茅草、江草、麻、布条等均可作为搓绳的材料,以稻草绳为例,说一下搓绳的具体步骤。

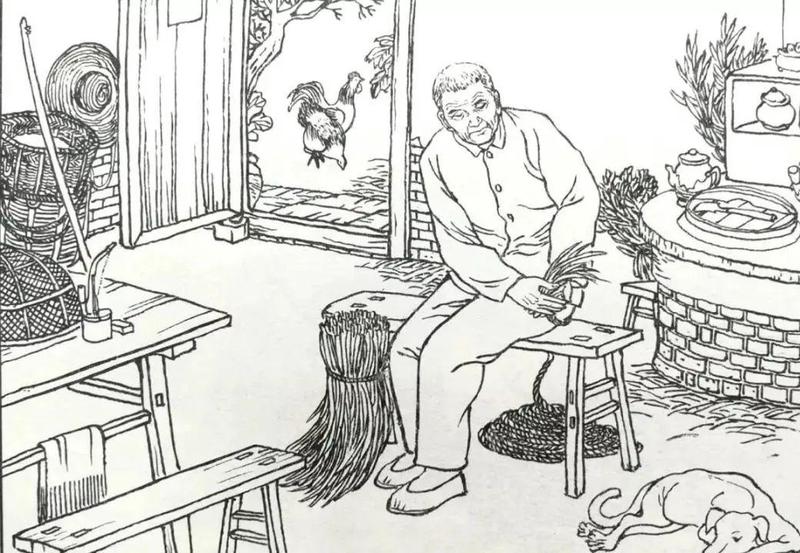

先起绳头,根据绳子的粗细,取一小撮稻草,一分为二,人坐板凳或长凳上,将稻草的梢头部分垫在屁股底下固定住,两手各执一撮来回搓动、交换、缠绕,绳子就慢慢形成,一直搓到稻草根,然后在根部打个结,以防止散开。这样,绳头就算起好了,崇明方言里有句熟语——砻糠搓绳起头难,以砻糠来搓成绳子显然是不可能成为现实的,但这句熟语却形象地说出了搓绳要先起好头的重要性。

绳头起好后,根梢对换一下,把根部垫于屁股底下,然后拿起另外一头向绳子的本来回旋方向使劲用手搓,两手来回搓动、交换、缠绕,并不时续添适当的稻草,再不断地重复之前的动作,绳子就慢慢延长。绳子质量的判断标准,一是要粗细均匀,二是要光滑,毛毛拉拉就不好看了。

手搓的绳子又分为济手头绳(济手,义左手)和右手头绳,这是因搓绳者大小倍的关系所致,不影响绳子的使用。习惯右手朝前者为大倍,济手朝前者为小倍。

手搓绳除了自用外,还有专门的收购部按质按量收购。雨天不出工、假期不上学,全家老小得空搓绳,这是增加家庭收入的一个来源。

上世纪七十年代后期,开始有了机制绳,效率得以大大提升。摇绳的机器,有手摇式、脚踏式两种。但机制绳的质量远不及手搓的,比较粗糙,不细洁。

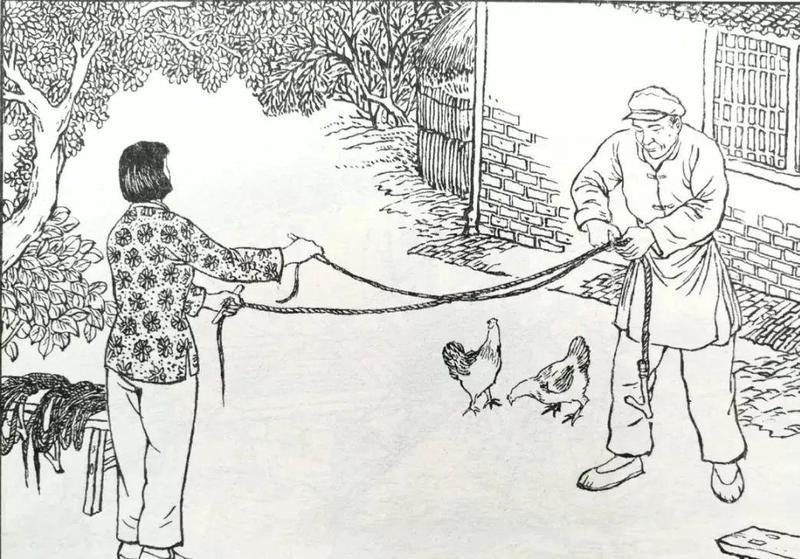

绞绳,则相对要复杂一些,不能单人完成。先由两人配合,绞单股绳。其中,一人负责放绳,这是技术活,需由有经验且体力好的成人担当;一人负责绞绳,小孩也能胜任。放绳者拿一把稻草,隙删(交叉,错落有致,合理排列)好之后对折,绞绳者拿一双交错排放的筷子穿过对折处,双手交替,不停地同方向搅动,慢慢后退;放绳者则一手握住小孩手臂粗细的绳索未端,随着绞动的绳松放,另一个手适时添加稻草。就这样,一边松放拧紧的绳索,一边不断续添稻草,绳索随之越来越长。放绳者若是大倍,绞绳者按逆时针方向绞动;放绳者若是小倍,绞绳者按顺时针方向绞动。放绳的技术含量颇高,草绳的粗细均匀与否、松紧完全取决于放绳者的水平,一般是由父亲、祖父承担,也有能干的妈妈、奶奶会放绳。

单股绳绞到了所需的长度,绷直后两头分别固定住,重新再绞一根。

两根单股绳制作完成后,就是合(音同“鸽子”的“鸽”字)绳了,需要多人配合。一般至少得三人,放绳者变为合绳者,加上两名绞绳者。合绳者抓住两条单股绳的尾部,在两名绞绳者的配合下,先完成拼接,然后再把两股绳索合拢。合绳者如果是大倍,按逆时针方向拧动;小倍者,按顺时针方向拧动。两名绞绳者的站立位置有所讲究,需隔开一定的距离,面向合绳者呈一个等腰三角形,以同步速度按单股绳的原缠绕方向不停地绞动。两名绞绳者还要与合绳者的速度合拍,保持一致,同时力度也要适宜,否则合绳者以一敌二,会被拉着走。条件许可的话,增加一名拢绳者则更好,既可增加绳子的紧气,又可为合绳者助力,稍微减轻一点来自于两名绞绳者的拉力。拢绳者,面对合绳者站立于跟前,两手各拢一条单股绳用力往外扯开,随着绳索的不断合拢慢慢后退,与两条单股的交点保持一米左右的距离不变。

两股完全并拢之后,拔出筷子,任意选择一头穿入另一头,意味着大功告成。此时,激动人心的时刻也就到了,连穿着开档裤的弟弟、妹妹们也会冲上前来,奔到绞绳者或合绳者的那一头,抓住绳子,合力狠命地两头对拉几下,就像拔河比赛一样,直到大人喊着“好勒、好勒”才肯罢休。这样的神操作,我小时候只是觉得好玩,没能弄个明白,不知道这是什么路数、里面有什么讲究。长大后始知,绳子对拉一下的目的原来是为了醒一醒绳子的紧气。

绳子制备好了,该派上用场啦!

那时候的崇明乡村,住房仍以草屋居多。“㔶(音同“敢”;义,盖)屋”时,稻草绳要发挥极其重要的作用。凡草屋,间隔最多两年需要重新“㔶屋”,否则就会漏雨。即把㔶勒屋顶的污毛柴掀掉一厚层,然后重新㔶上一层新稻草,这一过程崇明人叫“㔶屋”。屋顶上的稻草铺好之后,需用“网络”或者“芦搁廊”加以固定,否则遇风爽即会被吹散殆尽,徒劳一场。

“网络”是以小指粗的稻草经纬交错而成,形似渔网,网眼口径约十五公分见方。屋顶铺完稻草后,把折叠起来的“网络”摊开、铺平,在屋檐的两头以绳头固定。“网络”需事先预备好,先搓好足够的稻草绳,卷成捆,然后再搬到较大的场心上经网。经绳的长度略比前后屋檐的展开距离长一些,纬绳的长度可任意,以勿浪费、勿镽 (义,多出部分不能再派其它用场而造成的尴尬)为原则。整幢房子可用多块网,在房顶上并列而成一个完整的网络实际上是用芦头和稻草绳做成的比较稀疏的芦头帘子。用两根粗的稻草绳,称“芦搁廊绳”,然后将芦头梗子均匀地穿在绳子上,再卷成一卷。“芦搁廊绳”是需要按一环椽子的长度放适当余量后事先准备好的,然后穿上芦头备用。屋顶铺完稻草后,把卷好的“芦搁廊”再摊开,两头收紧、用绳头固定即可。整幢房子也可用多个“芦搁廊”,一个挨一个在屋顶上展开。

(义,多出部分不能再派其它用场而造成的尴尬)为原则。整幢房子可用多块网,在房顶上并列而成一个完整的网络实际上是用芦头和稻草绳做成的比较稀疏的芦头帘子。用两根粗的稻草绳,称“芦搁廊绳”,然后将芦头梗子均匀地穿在绳子上,再卷成一卷。“芦搁廊绳”是需要按一环椽子的长度放适当余量后事先准备好的,然后穿上芦头备用。屋顶铺完稻草后,把卷好的“芦搁廊”再摊开,两头收紧、用绳头固定即可。整幢房子也可用多个“芦搁廊”,一个挨一个在屋顶上展开。

过去在崇明,篅圈是一道靓丽的风景线,是支撑一个家庭的门面,是体现一个家庭情况的一块金字招牌。各家各户都相对重视,在每年的春节前后要重新“穿篅圈”。“穿篅圈”时用到的“穿篅绳”和“夹篅绳”也同样是稻草绳,“穿篅绳”与上面说到的“芦搁廊绳”相似,手绞的粗绳;“夹篅绳”是手搓的细绳,粗细也与“㔶屋”用到的网络绳相仿。

崇明水域广阔,生长着茂密的水葫芦、浮薸草(浮萍,又称“河薸草”和“湖薸草”)等水生植物,既是魚蟹的天然饵料,又是猪㺜、鸡鸭众生的好饲料。但有一点,给习惯于上水桥洗刷的人们带来了极大的不便。解决的办法通常是绞一条胳膊粗的稻草绳,围城正方形、长方形(也有三角形、圆形)的绳圈,先清理出一片洁净的水面,再把绳圈紧靠着水桥放到水里,内圈插上几根小竹竿,绳圈就成了一个很好的阻挡物,能够有效地把防止水生植物的入侵,保持水面的洁净。

崇明的沟浜纵横交错、四通八达,小桥、便桥、简易桥随之也多。其中,小木桥、毛竹桥所占据的比例还真的为数不小,遇上风雨天很容易打滑。当时的条件下,最好的防滑措施是在桥面上缠一道拇指粗的稻草绳。

此外,上下船只、粮站囤粮、开河挑岸、捞草泥、化石灰等都得用到跳板,跳板的防滑措施跟毛竹桥一样。

黄瓜棚、扁豆棚、山药棚等也离不开稻草绳,这些棚头棚脑搭好之后,还要用稻草绳襻棚舍,使得藤蔓能沿着绳子攀援而上。

农忙时节,摞稻螺、麦稭螺、大米稭周或者状柴幢,则要用稻草绳紧腰箍、做帽子。

崇明岛经常会受到“风、雨、潮”三兄弟的袭扰,大风使得农作物倒伏。像芦穄、高粱、玉米等高杆植物,必须要抢在风爽之前打好桩头,用稻草绳将植物枝干一根根襻好,以免倒伏而造成歉收。

而在冬季,为防止一些苗木、果树被冻伤,影响来年的生长和开花结果,同样会采用稻草绳在树根部缠绕、甚至整棵包裹的方法加以防护。移植树木时,为避免植物的根须受损,保证根系有正常吸水吸肥的能力,确保移栽植物的成活率,根部往往带有泥土,呈一个大土球状。这个大土球,必须用稻草绳缠绕,通体包裹起来加以保护,不然在运输、搬动时造成泥土尽失,伤及根须。

上世纪七十年代,开挖沟河时仍能见到一部分老农穿着蒲鞋(草鞋)在沟河的底部掘泥。而芦花靴(又叫芦花蒲鞋)因其特有的舒适性、保暖性、防滑性广受男女老幼的喜爱,芦花靴的淡出却是近十几年的事。编织蒲鞋、芦花靴所用的稻草绳极细,主要集中在鞋底部分使用。

崇明的螃蟹多,是外人难以想象的,说出来也不会使人相信。稻田的脚汁潭里能随便捉出一只蟹来;夜间行走在路上,听到悉悉索索的声音,弯腰即可抓到螃蟹;床上、灶台上,有时螃蟹傻傻地也会爬上来。以抓、捉、扒、挦、插、落、钓、牵、罾……等各种方法弄得来的野生蟹,自家一下子吃不完,自然要拿到镇上卖掉,贴补家用开销。但买卖的方式又别出心裁,极其独特,往往不以重量、个数论,而是以串数为单位,一串蟹当时只卖二、三毛。蟹串,十只为一串,螃蟹逐个用细细的稻草绳捆绑、串联二成。

逢烧羹饭日脚,祝好享化锭时,器皿的底部会预先垫放一把稻草。这把稻草,算作是孝敬先人的金条而使用的,金贵万分。现今农田里不种农作物,大多改种树了,稻草真的成为了金贵之物,哪里还能找来稻草制作稻草绳!

也许稻草绳只能留存于记忆中,待有空的时候,捧杯香茗,再翻找出来慢慢回味。

©版权声明:本公众号原创文章均为作者授权发布,任何媒体及个人转载请联系本公众号授权,并在转载时标明出处及作者,谢谢合作。投稿请加微信:anxinlu

心语编委会

主 编:陆安心

副主编:施炳刚

编 辑:沈雯逸

本文图片来自网络

版权归原作者所有

- END -

Copyright © 2014-2022 心语文化

分享

收藏

在看