“藏种于民”“藏种于地”,老品种背后的老味道及粮食安全

在美国贝克溪公司的种子目录中有这样一个介绍:“一种精致美味的中国品种,已经在中国溧阳种植了800年”。描述的对象,正是在中国本土接近“销声匿迹”而在国外“失而复得”的溧阳白芹菜。

复旦大学生命科学学院钟扬教授说过:“一个基因可以拯救一个国家,一粒种子可以造福万千苍生。”

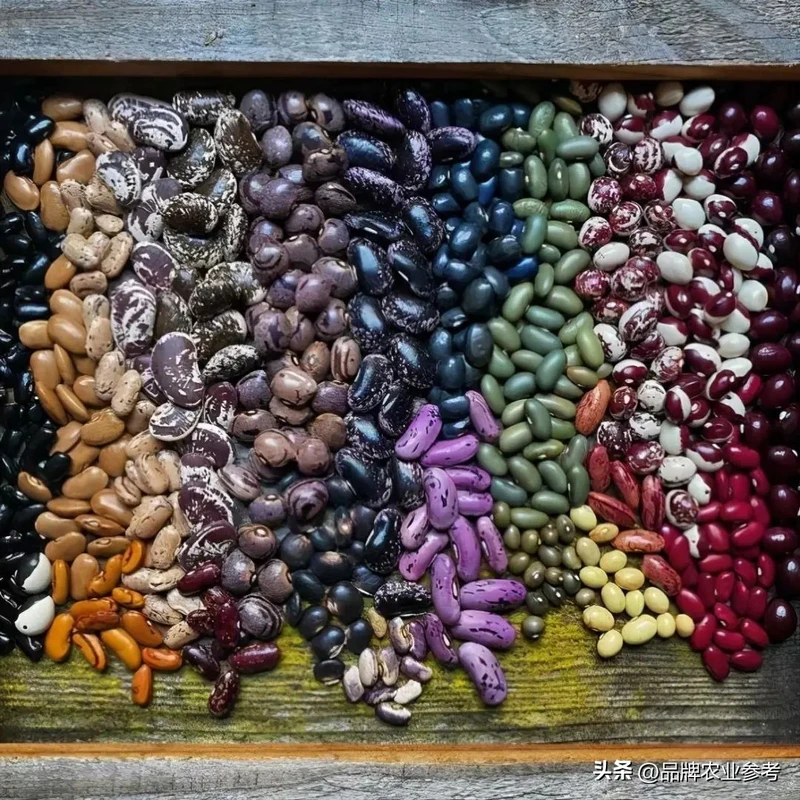

在曾经物资匮乏的时代,吃饱肚子是头等大事,培种育种的目标自然是高产再高产,随着品种的迅速迭代,草莓柿子、花叶心里美萝卜、核桃纹大白菜、鞭杆红胡萝卜、苹果青番茄、柿饼冬瓜等老品种淡出人们的视野,相继被市场淘汰。

一些地方品种的濒危、珍稀程度不亚于大熊猫。从上世纪90年代初开始,传统品种就退出了农民的种植“舞台”,取而代之,越来越多的农民开始选择种植杂交品种。

“现在的食材没有了小时候的味道”。随着消费结构的升级,人们日子越过越好,曾经的记忆涌上心头,老品种产出的老味道成了不少人心中求而不得的念想。近些年,很多地区开始“恢复农业老品种”,让“老味道”重返餐桌。

守好种质资源这份珍贵的“家底”

种子是农业的芯片。保护一粒种子就是保护生物多样性。

工业化、城镇化和气候变化,加之新品种推广及水土污染等原因,加剧了农业种质资源在种类数量和区域分布上资源消失的风险。在湖北、湖南、广西、重庆、江苏、广东6省375个县,主要粮食作物地方品种的数目1956年为11590个,2014年仅剩3271个,丧失比例高达71.8%;1981年广西野生稻分布点1342个,目前仅剩325个,平均每年减少近30个。老品种被更适合现代农业集约化和规模化生产的商业品种取代了。

从国际竞争视角,国与国之间,谁占有了种质资源,谁就具备了竞争的主动权。大豆就是一个缩影。一方水土培育出千年老品种,它们经历了大自然的考验,身傍耐旱、耐寒、耐水、抗虫性、抗倒伏等各种优秀技能,有着优良的遗传基因。由于曾经对种质资源保护不足,我们也付出过“种中国豆,侵美国权”的惨痛代价。

种业振兴,迫在眉睫。近日,第一批6省区市第三次全国农作物种质资源普查顺利验收,征收集资源合计17507份,超额征收集资源3527份,完成任务指标125.2%。普查中,各地坚持普查保护同步推进,收集到白马牙玉米、地灵红糯、城口火罐柿、保亭木豆等一批优异、珍稀、特色资源;坚持普查利用同步推动,挖掘了保靖黄金茶、桃叶橙、常熟黄金小玉米、黄姚黑豆、山栏稻等一批优异资源并推广利用,经济社会效益显著;坚持普查宣传同步开展,珍珠玉米、永兴168964棉花、野生大果猕猴桃等一批优异资源引起了社会广泛关注,提高了社会公众种质资源保护意识,锻炼了一支强有力的种质资源保护队伍,对促进种业创新、保障粮食和重要农产品稳定安全供给具有重要意义。

品牌是区域综合实力的体现,也是区域特色形象、区域文化、农产品综合实力的反映,更是推动区域农业现代化发展的不竭动力。在元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师看来,农业品牌的竞争从种子开始,种子好不好决定品质优不优。

老品种不一定口感都优于新品种,但却一定是优良新品种的基因来源。俗话说,巧妇难为无米之炊。品牌打造品种培优是核心,恢复农业老品种、保护生物多样性,才能守好种质资源这份珍贵的“家底”,维护粮食安全。

海星辣椒、斑比洋香瓜、紫色花椰菜、奶油草莓

大多数老品种产量比不上杂交品种,却有其独特的生存能力,可以补充种质稀缺和物种多样性,颇具科研价值。更重要的是,要将好的、有市场的老品种推广给农民种植,推动种植业种优种强,没有更好的品牌溢价和市场收益,从老品种到新品牌,恐怕还有很多工作要做。

留住老品种里特色的“老味道”

“老品种,不只是品种,还包含着情感,承载着文化。”上世纪90年代后期开始,我国大量地方特色农作物品种在产量上比主流杂交种低,很多人不愿种,因此逐渐消逝。但有的老品种口感好,风味独特,特色鲜明,也有着无可替代的优越性。很多人时间越久,越是想念,越想吃“这一口”。

近年来,因为不少人对老味道的追寻,想要留住那个时代赋予其特殊味道的老品种、老味道。

2011年开始,北京种子管理站开展挽救濒危特色农作物资源行动,截至2016年,已评价筛选地方特色农作物品种资源十类55份,除番茄外,还有六叶茄、北京棍豆、北京秋瓜、北京花叶心里美萝卜、紫边扁豆、白马牙玉米、核桃纹大白菜等,并成立老品种蔬菜文化市场,购买的人络绎不绝。

在桂林,每年立春时节会有老品种种子交换活动日,每位铁杆菜友准备的种子品种不一样、产地不一样、包装常换常新,每个人都像开盲盒一样,欣喜不已。

这些老品种浓缩了一代人的集体记忆,反映了当时的饮食特点与经济发展状况,包含了许多非言语所能表白的特殊情感。

“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳。”每一个区域老品种里都蕴含着地方特色。同时,能够留住消费者、保持住口碑,这个农产品一定是具有过硬品质的。

老品种新玩法,焕发生机卖高价

“老品种+绿色生态+新科技”让人们记忆中的味道不再只是遥远的思念,而是舌尖上的真切感受。

上世纪90年代,山东威海文登区高村镇沙柳村家家户户种的是“草莓柿子”。但因老柿子抗病性差、不耐贮运、产量低,在市场上逐渐被新品种取代。2009年,沙柳村成立了绿洲蔬菜专业合作社,选定种植20多年前的老品种“草莓柿子”。并率先引进了基于3G技术和物联网应用的智慧农业管理系统,大大降低了种植棚内的湿度,从根源解决了因大水漫灌而导致灰霉病易发的问题。

自此,老柿子在沙柳村重新扎下了根。同时,合作社拒绝“非绿色”杀菌法,利用夏季高温时段进行天然的桑拿杀菌,等天凉快了才开始定植,解决了草莓柿子病毒病抗性不强的问题,上市时间比一般柿子晚一个月。此外,合作社还在当地收购新鲜牛奶,经过稀释发酵,喷洒西红柿的根和果实;从老百姓手中收购大豆、花生饼粕,膨化后做基肥,生产成本也提高了两倍。他们还要求农户必须按照绿色食品标准进行标准化操作管理,违规将被强制退社。

这样种出来的“沙柳村”牌西红柿果然不一般,不仅口味独特、营养丰富,而且还是农民致富的好帮手,普通西红柿每公斤收购价仅4元左右,而沙柳村的西红柿,进园采摘价就达到每公斤20元以上,至少是普通西红柿的5倍。

抓住小众市场,沙柳村放弃了大市场,瞄准了正在发育的小众市场,以做强西红柿的水果特征为核心,主打口感、品质牌。不仅在胶东有了名气,而且还打入北京、上海等大城市,网络销售也是一片红火,一箱3公斤88元的“沙柳村”西红柿成了市场新宠。

2016年,湖南省浏阳市永安镇芦塘村的于建起出于对老种子的迷恋,流转1200亩土地,成立生态种养合作社,用几年时间跑了湖南上百个县市区,还到过湖北、新疆、贵州和云南等地,搜集水稻、蔬菜、花卉等各类地方品种将近1000多个。2017年,陆续试种了黄瓜、辣椒等老品种蔬菜,当年两季黄瓜种下来,亩产近1万斤,一斤卖价高达5元。2019年,老种子蔬菜卖出500多万元。

于建起凭着一腔热血,不仅保留住了老品种的老味道,其绿色生态种植方式让未来的路走得更远,如今还建起了中华老种子博物馆,展出的作物有400多种,以粮食作物和蔬菜老种子为主。是目前国内唯一座专门为收集展示老种子作物而建的博物馆。

农产品的品质一定是和风土人情紧密联合的。元一智库农研中心主任、农参总编辑铁丁老师认为,好的产品越小众,越能做得好,越有成长空间。

种子是农业的灵魂,老品种可以赋予新品种的新特点,对维护生态环境、丰富生物多样性以及传承地方人文等具有重要的意义。国家也多次强调要打好种业“翻身仗”,要把当家品种牢牢端在自己手里,加快实现高水平农业科技自立自强。

一粒种子可以改变世界,一个品种可以成就一个产业,谁拥有了突破性的创新品种,谁就拥有了种业竞争的主动权。除了静态的种质资源保存,还需要真正做到“藏种于民”“藏种于地”,并让老种子参与到市场化经济中来,这样老种子才不会消失。

参考资料:

[1]农场主十:老味道的魅力,上市半个月就被一抢而光

[2]创业良方:这个“失传”的老品种,亩收益可达5万

[3]央视三农:他种的西红柿还是20年前的品种,价钱却是现在普通西红柿的5倍!