棉花里的父亲

章中林

①回家的时候,大门紧锁着,只有那条癞皮狗还在门前吐着舌头。我左右喊了几声,没有人应声,这人都去哪儿了呢?他们应该知道我回来呀,突然看到场院里如雪的棉花。是摘棉花去了?赶到大叔家一问,他说父亲去前山摘棉花去了。

②我放下行李,奔向棉花地。正午的太阳火辣辣的,晒在身上毛毛刺刺的,像是有虫子在爬,十分不自在,还没走几步就汗流浃背了。空旷的田野里没有风,也没有一个人影。是啊,这样的毒日,谁不愿意窝在家里,躺在电扇下面?可是,父亲呢?不知说过多少回:棉花少种点,有事情做就行。可是他却非要种上十亩棉花,还说,自己动得,不要我们负担。但是你也不要这样拼命啊。

③我循声站进棉田里。父亲正弓着背摘着棉花,腰间系着蛇皮袋,鼓鼓囊囊的,每移动一步都显得吃力。两只手却不闲着,熟练地抓住盛开的棉花随手塞进袋里。父亲看着走近的我笑着,打着招呼。黢黑的脸上深深的皱纹颤抖着;白发凌乱地贴在额前;衣服就像从水里捞上来的一样,还结出了盐花。

④阳光下,父亲的背影溅起凄惨的白光,坚硬而嶙峋——一种说不出来的酸楚涌上心头。父亲的一生都是在这片洁白的棉花中佝偻着前行的。一天天,一年年,他就像一个倔强的牧民看护着自己的羊群,就像一个固执的渔民守望着自己的鱼塘,不眠不休,不离不弃。父亲啊,父亲!

⑤棉花,就是父亲的花朵,就是父亲的攒钱罐。父亲用自己最虔诚的跪拜来侍弄棉花——育秧、间苗、施肥、打药、锄草,每一个环节他都一丝不苟,就像培育着襁褓中的婴儿。那些岁月,父亲就是用自己坚定的脚步,羸弱的肩膀种下繁茂的棉花,背起一家丰满的希望——我们的学费,过年的新衣,喷香的猪肉,还有久违的微笑。现在,我们都已经成家,他也应该停下奔跑的脚步,和我们一起分享这棉花一样舒适而温暖的生活。可是,山一样的父亲依然像一头倔强的老牛一样默默守护着,坚持着。父亲啊,父亲!

⑥太阳偏西我们才回到家。父亲草草地扒了几口饭,就又坐到了簸箕前剥起棉花。也许是太疲劳了,还没一会儿,父亲就躺在棉花上睡着了——头枕着棉花一动不动地睡着了。他睡得是那么酣畅,睡得是那么沉静。

⑦他侧着身子,躺在灰色的棉花壳上,头枕着雪白的棉花。头上银白的头发根根扎眼;一张脸就像皱缩的核桃沟壑纵横;青筋暴突的手就像枯树枝,上面是道道血口。看着日渐苍老的父亲,我真想摸一摸他粗糙的手,抚一抚他的白发,对着他的耳朵说说心里话,可是,他睡得那么沉,那么香,我又怕惊扰了他的梦。

⑧静静地睡着的父亲,脸上露出淡淡笑意,粲然如盛开的棉花。他是看到了桃红李白的绚丽,还是闻到了油菜芝麻的浓香?是尝到了大米麦子的绵软,还是摸到了蚕茧棉花的和暖呢?我不知道,但是我知道,父亲一定在惦记着他的春种秋收,他的夏播冬藏,不然,他的笑里怎么会飘来丝丝的甜呢?

⑨也许怕打扰了父亲,风顽皮地小跑来;也许怕惊醒了父亲,太阳躲进了云里。在这里,除了父亲均匀而舒畅的呼吸在轻轻地流淌,再也听不到一点声响。

⑩这个世界仿佛成了一种永恒——因为有一朵厚实、热烈的棉花在我的心里霍然盛开。

(选自《思维与智慧》,略有改动)

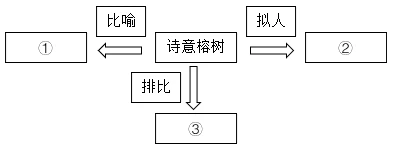

【小题1】联系全文内容,说说对文题的理解。【小题2】按要求品味语言。

(1)父亲用自己最虔诚的

(2)头上银白的头发根根扎眼;一张脸就像皱缩的核桃沟壑纵横;青筋暴突的手就像枯树枝,上面是道道血口。(请任选角度赏析句子的表达效果)

【小题3】“看着日渐苍老的父亲,我真想摸一摸他粗糙的手,抚一抚他的白发,对着他的耳朵说说心里话……”假如你是文中的“我”,此时此刻,你想对父亲说些什么呢?

【小题4】请从结构和内容两方面分析⑩段在全文的作用。

天才与凡人

(1)书柜里那把木刻的手枪,是我为数不多从童年时代一直保留至今的东西。

(2)没有如今高仿作品的精细,更不是工厂流水化生产的产品。只有简单的手枪轮廓,用小凿子磨出的扳机,用锯齿慢慢掏空的枪管。制作这把枪的人,叫做赵小雷。1988年出生。制作这把枪的时候,他只有9岁。

(3)赵小雷是我的童年玩伴。他爸是街头卖羊肉串的,起早贪黑,拖着炭筐烤箱,和赵小雷的母亲一起在外奔波。没人照料,赵小雷就成了野孩子。他瘦小,皮肤黝黑,眼睛却大、有神。没有爹妈照看的孩子,一般只有两种下场,要么是被其他小孩儿欺负得哭爹喊娘,要么是自己奋斗称王称霸。赵小雷却另辟蹊径,用发明创造改变了自己,并改变了其他孩子的童年生活。

(4)他能用纸折出各种样式的人物、怪兽恐龙以及电视机里的奥特曼头像。那些纸张,都是赵小雷父母裁下,做羊肉串铁盘子垫纸用的。他能用小吸管和肥皂水,吹出各种各样的泡泡。他能用泥捏小人儿,用我们提供的扑克牌搭起不倒塌的建筑。

(5)除了那把手枪,他还制作许多木雕玩具送给身边的小伙伴,连大人看了也啧啧称奇。

(6)那时,我一直认为,赵小雷是个天才。

(7)他动手能力极强,家里的闹钟拆了再装根本不是问题。我们小时候还有一门课,叫劳技课,大多是教一些折纸、绘画、雕塑、拼接的东西。一大本厚书,那上面的赵小雷全都会。对于我这种动手白痴来说,他简直是一个活在同龄人中的发明家。

(8)搬家之后,我们渐渐没有交集了。我一直觉得,他会成为一个科学家。

(9)不过,所谓的天分,或者天资,是需要机会和舞台的。赵小雷的天资,或许是没有机会施展了。他的父母出摊,因为天黑路滑,被一辆车迎面撞上,夫妻双双重伤。这是一个俗套,而听起来又很悲伤的故事。

(10)再后来,都是从旁人口中听来的了。“那孩子啊,挺可怜的,可惜那么聪明,也不能去上学了,还得自己出去赚钱养家。”“能干什么?好像是做了学徒,后来又出摊卖水果之类的……”“哎,可惜可惜……”再往后,赵小雷就渐渐泯灭在大众之中了。

(11)那把手枪,我一直摆在家里。看见的时候,总会想起赵小雷。

(12)这个世界上如同他一样的人,还有许多。天才的展露,或许除了天资之外,更重要的,却还是滚滚红尘能够为他让出一条道路来。

(13)年底的时候,我回了原来居住的那片老区。相熟的哥们儿,请我吃饭,去了一家串儿店。不大,有二三十平方米,收拾得很干净。黑色的漆,红色的字,看着有种莫名的工业美感。

(14)进里屋以后,发现桌子很有特色。所有的桌子都带接口,能几张拼在一起,而且不像普通的拼桌儿,不稳当,这里的桌子是一个萝卜一个坑,严丝合缝。饮料杯子也不一样,不知道是用什么东西粘住的,杯子底部都带一个垫子,无论是泼是洒,都不会弄脏桌子。

(15)哥们儿解释说,这店有意思吧,我老觉得这不像一串儿店,倒像是一个人的设计展览会。你可以瞧瞧门口烤串儿的东西,瞧着跟高科技电影里似的。

(16)我扭脸儿去看。一般串店烤串儿都是炭烤炉子,拿一个大电风扇在旁呼呼地吹风。可这家像是装了个大棚似的,烟气从烤炉冒出来,又顺着管子通到底部接着吹进了炭炉里。

(17)哥们儿说:“我问了老板才知道,这叫什么资源的收集与循环利用,副标题——论煤炭的充分燃烧。我琢磨,这家烤串儿店老板,得是一高材生。”

(18)我细细去瞧那正在烤串儿的店主人。他背对着我,但依旧能看出轮廓。皮肤黝黑,身体虽然瘦小,却看着很精神。

(19)门口有相熟的顾客,大声吆喝:“赵小雷,给我烤好了,送楼上去啊!”

(20)嘿!一个烤串儿的天才,一个混迹尘世的凡人。造不出火箭,咱们就玩儿火炭,一样有意思。

选自《不想讨好全世界》,江苏凤凰文艺出版社

【小题1】文中主要记叙了赵小雷不同阶段的两件令我佩服的事,请概括。(1) 。

(2) 。

【小题2】对文章内容的理解

| A.第3段表明赵小雷受人尊重,他凭借发明创造,成了孩子王。 |

| B.第10段借旁人之口表明赵小雷生活之艰难,表现了旁人对赵小雷的惋惜之情。 |

| C.第15、17段借我的哥们儿的话表明赵小雷发明创造的能力之强。 |

| D.文章运用正侧面相结合的手法来刻画赵小雷的形象。 |

品析下面句子中加点词语的表达效果。

只有简单的手枪轮廓,用小凿子

第12段有何作用?

【小题4】本文以“天才和凡人”为标题有何妙处?

【小题5】“嘿!一个烤串儿的天才,一个混迹尘世的凡人。造不出火箭,咱们就玩儿火炭,一样有意思。”你如何理解这句话?

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网