棉花黄萎病由大丽轮枝菌等土传维管束真菌侵染引起,是棉花生长发育过程中发生最普遍、最具毁灭性的重要病害。日光诱导叶绿素荧光(SIF)是指示植物生理状态的有效指标,而病害影响下SIF对棉株生理变化的响应,因同时发生的非生理变化而变得复杂。不同的黄萎病胁迫严重程度,生理和非生理组分对SIF变化的影响程度不明确,阻碍了对黄萎病病害的准确诊断。

针对上述问题,中国科学院空天信息创新研究院团队探讨棉株在不同黄萎病胁迫程度下,SIF及其生理和非生理组分的动态响应,并评估生理与非生理组分对SIF变化的贡献。在黄萎病发病高峰期,研究团队对健康(HL)和受黄萎病胁迫棉株(VW)进行连续监测,获取了两类棉株的冠层反射率和SIF日变化数据。为准确量化胁迫下生理与非生理组分对冠层SIF变化的贡献,基于LMG(Lindeman, Merenda, and Gold)模型评估自变量相对重要性的原理,提出一种实用的冠层SIF生理组分估算策略。基于该策略将冠层观测SIF解耦为光合有效辐射(PAR)、生理(ΦF)、非生理(fPAR*fesc)三类组分,对不同胁迫程度下SIF变化的主导因素进行分析,探究黄萎病胁迫下冠层SIF响应生理机制。

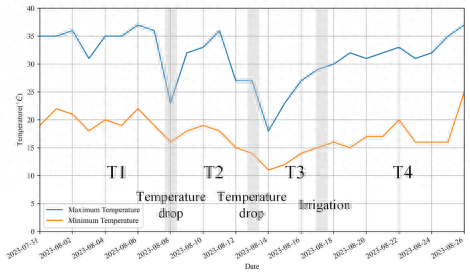

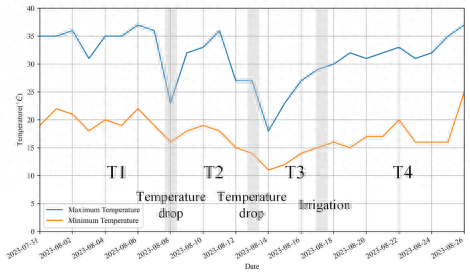

图1 实验期间子时期划分(根据实验期间天气变化及黄萎病发病特点划分子时期T1、T2、T3、T4)

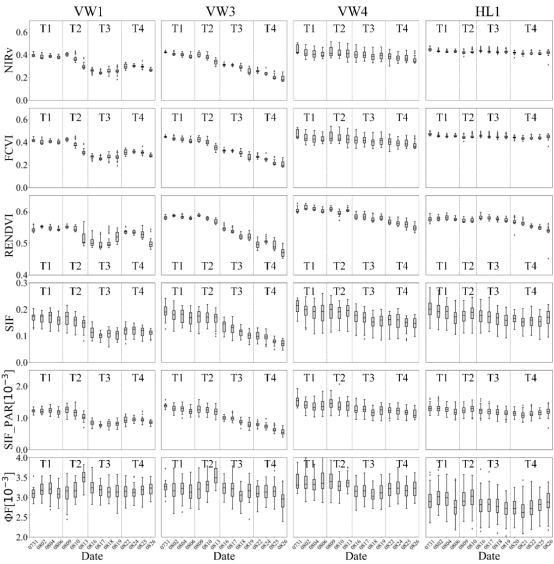

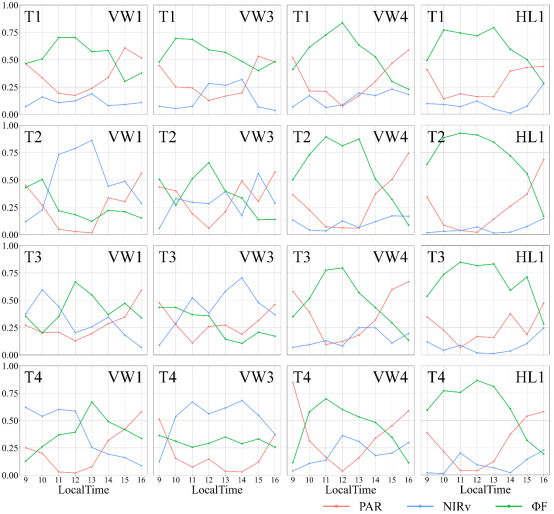

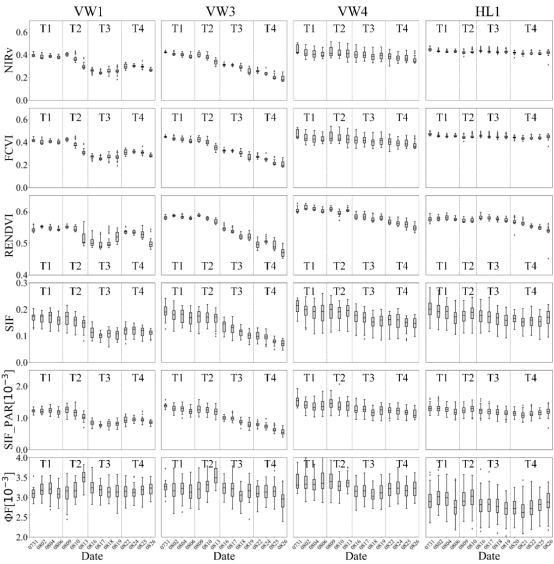

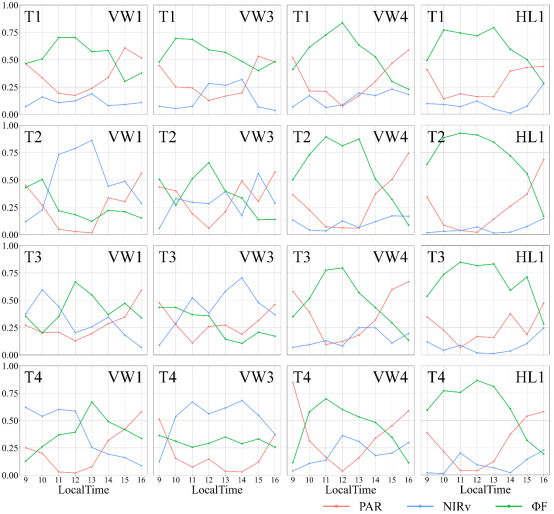

研究结果表明,各组分对SIF变化作用的日变化模式反映了黄萎病胁迫的严重程度,不同棉株样点因其对黄萎病的耐病程度差异,在相同环境下所受胁迫程度不同。如图2所示,VW1和VW3样点的棉株受胁迫程度较重,各组分的变化模式在较早的T2和T3时期就发生较大变化,而受胁迫较轻的VW4样点的棉株各组分的变化模式则在T1-T4时期相对稳定,并且与健康样点(HL1)棉株各组分的变化模式相近。进一步分析发现,在健康及黄萎病胁迫的早期阶段,冠层SIF的变化主要受生理组分的影响,并且生理组分的相对重要性日变化模式呈拱形。出现此现象有两方面的原因:一方面,棉花植株的光合作用过程具有很强的自我调节能力,光合作用的速率会随着光照强度、气温和水分条件的变化而变化;另一方面,当棉株受到黄萎病胁迫初期,棉叶光系统Ⅱ(PSⅡ)反应中心发生可逆失活,非光化学淬灭(NPQ)作为一种光保护机制被激活,以保护植物免受光损伤,从而导致荧光量子产率(ΦF,即SIF中解耦得到的生理组分,代表棉株的光合生理状态)下降。随着黄萎病胁迫严重程度的增加,生理组分的重要性大幅下降,原本生理组分相对重要性日变化模式的拱形规律也受到破坏,非生理组分在冠层SIF变化中发挥了更大的作用。这是因为当胁迫程度较重时,棉株叶片的内部生理结构已经受到破坏,叶肉细胞的光合作用活性降低。同时,黄萎病具有自下而上的发病规律,胁迫对棉株的非生理影响由冠层下部逐渐发展至冠层上部并显现,例如叶片黄萎、坏死,直至脱落,最终导致冠层叶绿素含量和叶面积下降。

图2 地物各参量长时期变化(各行依次为NIRv、FCVI、RENDVI、SIF、SIF_PAR、ΦF,各列依次为VW1、VW3、VW4、HL1,其中VW为黄萎病胁迫棉株,不同棉株冠层样点用数字区分,HL为健康棉株)

图3 地物各子时期相对重要性日变化结果(每列代表 VW1、VW3、VW4和HL1,其中VW为黄萎病胁迫棉株,不同棉株冠层样点用数字区分,HL为健康棉株)

该项研究有助于深入探究不同胁迫程度的黄萎病胁迫对棉株生理与非生理方面的影响,为准确监测棉花黄萎病病情严重度提供思路和技术支撑。研究成果以“Roles of Physiological and Non-Physiological Information in Sun-Induced Chlorophyll Fluorescence Variations for Detecting Cotton Verticillium Wilt”为题,发表于地球科学领域TOP期刊《IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing》。空天院硕士生周峻如为第一作者,空天院研究员、中国科学院青促会优秀会员黄长平为通讯作者,空天院研究员黄文江、张立福、童庆禧、硕士研究生桂尧辉,石河子大学副教授张泽、博士研究生杨秘等参与研究。研究工作得到中国科学院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目、国家自然科学基金、新疆兵团科技项目、中国科学院青年创新促进会优秀会员等项目资助。https://ieeexplore.ieee.org/document/10504965以上内容由遥感卫星应用国家工程研究中心黄长平提供。