棉花被子

衣向东

(1)有些物品被我们珍藏着,成为我们生命的一部分,并不是因为它们多么稀奇贵重,而是其中融入了我们太多的情感。比如一支钢笔,一本书,一枚发卡,等等。马宁珍藏的是一床棉花被子。

(2)马宁二十年前跟妻子赵薇结婚的时候,他的家乡马湾镇还不是风景旅游区,街道狭窄屋舍落败,一砖一瓦都显得那么寒酸。有一条水路和一条旱路通往马湾镇,水路不宽,旱路崎岖,把满眼的青山绿水,封闭在山峦叠嶂的一团宁静中。南方湿润的空气和缭绕的山雾,使得门前青石板上的苔藓,一年年滋蔓着。每年入冬之后,日子就阴冷得很了。

(3)赵薇是北京部队大院出生的女子,对南方阴冷的天气,难免有些不适应。马宁说:“你别担心那边冷,我早就写信告诉我妈,让她缝做一床新棉花被子,冷不着你。”

(4)赵薇知道这件事情对马宁的重要性,她就不再说什么了,跟随他走进南方阴冷而灰暗的小镇。

(5)马宁的母亲按照儿子来信的要求,选用了上等的新棉花,缝做了一床棉被。白棉布的被里,大红的缎子被面,密密实实的针脚,看上去非常讲究。她怕冻着了北京来的儿媳妇,被子里垫了厚厚的棉花。赵薇拥着被子,就闻到了新棉花的气息,还有白棉布的香气。

(6)等到儿子儿媳离去后,母亲就很细心地收起棉被,把它保存在厚重的木箱里。南方的屋子潮湿,遇到好天气,她总要把棉被放在阳光下晾晒,让棉花保持着蓬松细软的状态。

(7)马宁结婚的第二年,家乡发了一场洪水,环绕马湾镇的河流水位暴涨,淹没了屋前的石阶。母亲屋内的水漫过了床铺。她用塑料布缠裹着那床加厚棉被,抱在怀里,站在客厅的方桌上,整整站了六个小时。马宁的哥哥试图帮她接过棉被,她却不肯松手。

(8)屋前的柿子树绿了又黄,黄了又绿,一晃五六年过去了,北京的儿媳始终没有回来。一个夏天的晚上,母亲突然主动把电话打到北京,说她想他们了。马宁说:“这好办,你到北京来住些日子吧。”

(9)马宁就让哥哥把母亲送到了北京,母亲住了二十几天,就再也住不下去了,吵着要回老家。眼下南方正是梅雨季节,她老是担心木箱内存放的那床棉被潮湿生霉了。母亲到家的当天,就把棉被从木箱内倒腾出来,果然挨近木箱底部的棉被子,有些潮湿,她急忙把被子抱出去放在阳光下晾晒。

(10)这样又过了两个春秋。有一天母亲晾晒被子的时候,因为胸闷气喘,竟没有力气将被子搭在铁丝架上了。母亲心里就恨自己不中用,知道自己活不太久了,禁不住抱着棉被子,蹲在地上哭了。

(11)也就是这个冬季,母亲在一个阴冷的雨天走了。在母亲生命最后的日子里,马宁的姐姐一直守候在病床前。母亲对女儿说的最后一句话是:“别忘了经常把木箱里的被子拿出来晾晒。”

(12)马宁赶回家处理了母亲的后事。马宁的姐姐就把关于棉被子的一些细节,详细告诉了马宁。姐姐说:“妈说,要是以后赵薇回来,让她放心地盖那被子,还软乎呢。”马宁把棉被带回了北京。尽管他居住的楼房一年四季都很干燥,但他还是经常在阳光充足的时候,把棉被子放在阳台上晾晒。有时候他也陪伴着棉被,坐在温暖的阳光里,想一些很久远的事情。想到愧疚处,他就把自己的脸埋在棉被里,静静地流泪。

(13)棉被因为吃足了阳光,贴在他脸上的时候,就更加柔软而温暖了。

【小题1】下列对文章的分析和概括不正确的两项是| A.本文以“棉花被子”作为行文抒情的线索,既表达了母亲对孩子的爱也表达了儿子对母亲的理解与怀念。 |

| B.文中第二段的环境描写“这是一个普通的南方小镇,南方有湿润的空气和缭绕的山雾”突出了南方的景物之美。 |

| C.《棉花被子》这篇小说的婆婆为了城里的儿媳在她家住得舒心,特地做了一床精美的棉花被子,每年都拿出来晒,盼望儿子和儿媳妇回家。 |

| D.本文的标题是“棉花被子”,而文章的第一段大谈有些物品被我们珍藏的原因,这实际是偏离了主题,可以删去。 |

| E.母亲在北京住了二十几天就再也住不下去了,吵着要会老家的一个原因是眼下南方正是梅雨季节,她老是担心木箱内存放的那床棉被潮湿生霉了。 |

【小题3】母亲临终时对女儿说的最后一句话是“别忘了经常把木箱里的被子拿出来晾晒”。请你联系全文,结合人物性格特点探究母亲此时的心理。

材料一:

5月14日早上,四川航空(下文简称“川航”)由重庆飞往拉萨的3U8633航班,在四川空域内飞行时,驾驶舱右侧玻璃突然破裂,驾驶舱瞬间失压,气温降低到零下四十摄氏度……在意外发生后,万米高空中,机组副驾驶徐瑞辰半个身子被“吸”了出去,大量机载自动化设备失灵,机组向地面控制台发出了“7700”信号(表示遇到紧急状况),紧急求助。危急关头,机长刘传健在自动化设备失灵情况下依靠二十年飞行经验,手动操纵,于7时40分左右,成功让飞机备降在了成都双流机场,挽救了119位乘客和9名机组人员的生命安全,整个备降过程前后仅仅20分钟。由于此次备降难度极大,这场紧急备降也被媒体形容为史诗级备降,机长刘传健也因为超级稳定的操作,被网友们称为“中国版萨利机长”。

(摘编自《华西都市报》2018-05-15)

材料二:

事发原因即事件的焦点——飞机的风挡玻璃是如何破裂的?引起了大众的关切和关心。

***息显示,正常来讲,空客的飞机,风挡玻璃的使用是三万次循环,该飞机2011年出厂,已经飞行了7年,飞行1万多个循环(一个起飞和落地的过程)据川航介绍,脱落的右侧风挡玻璃为该机原装件,投入运营至事发前,未有任何故障记录,也未进行过任何维修和更换工作。

张起淮说,3万英尺以上遭受外来物撞击的可能性很小,因此基本可以排除这种可能性。

肖登国认为,风挡玻璃可能存在老化的情况,在对飞机检修和保养的时候,需要航空公司每个部门的配合和衔接,所以可能存在不到位的情形。肖登国特别强调,川航3U8633次航班是从重庆飞往拉萨,飞机遇到大温差、高海拔等“小气候”因素,也是造成风挡玻璃破裂的原因之一。机长刘传健说,这条航路是非常复杂的,被业内形容为“飞行禁区”。

如何防止此类事件发生?肖登国告诉记者,航空公司作为第一责任人,在购买或者租赁飞机时,产品要通过国际和国内的标准认证;其次,飞行员技术要达标,要有相关的资质认证和高度的责任心。

“加强训练和培训,在飞行时集中注意力,是非常重要的。”张起淮认为,加强飞机的维护维修和定检,机组人员的高度责任心和整体配合,都是缺一不可的。

(摘编自《法制日报》2018-05-15)

材料三:

《萨利机长》是根据2009年美利坚航空公司1549号航班机长切斯利·萨伦伯格的真实英雄事迹改编的传记剧情片。2009年1月15日,切斯利·萨伦伯格执飞的飞机起飞爬升过程中遭黑雁撞击,导致两具引擎同时熄火,飞机完全失去动力。切斯利·萨伦伯格确认无法到达任何附近机场后决定于哈德逊河河面进行迫降,最后155名乘客和机组人员全部生还。

(摘编自百度百科)

材料四:

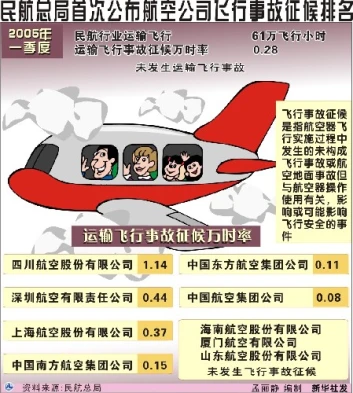

海恩法则由德国飞机涡轮机的发明者帕布斯·海恩提出,法则指出;每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。法则强调两点:一是事故的发生是量的积累的结果;二是再好的技术,再完美的规章,在实际操作层面,也无法取代人自身的素质和责任心。下图是民航总局首次公布的2005年一季度航空公司飞行事故征候排名情况:

(摘编自百度百科)

【小题1】下列关于川航备降事件相关情况的理解,不正确的一项是( )| A.3U8633航班飞行途中驾驶舱右侧玻璃意外破裂而成功备降,一个重要原因是航班此时正在四川空域内飞行,距离成都双流机场不远。 |

| B.3U8633航班飞机风挡玻璃突然破碎后,大量机载自动化设备失灵,机长刘传健在地面控制台帮助下,手动操作,备降成功。 |

| C.3U8633航班飞机不大可能发生类似《萨利机长》中飞机遭外来物撞击的情况,因为飞机当时飞行在万米高空,而非起飞爬升过程中。 |

| D.机长刘传健被称为“中国版萨利机长”,从与电影《萨利机长》中情况相比看,二者备降难度大小不同,但机长超级稳定的素质是相同的。 |

| A.材料一概略介绍了川航备降事件的经过和结果:材和料二就飞机风挡玻璃突然破裂的原因作了明确的分析和判断。 |

| B.3U8633航班飞机已经飞行7年,飞行1万多个循环,使用年限太久,加之重庆至西藏航线恶劣的“小气候”,这是事故发生的客观因素 |

| C.从材料四图表看,四川航空运输飞行征候万时率排名远高于其他航空公司,这说明3U8633航班飞机出意外也可能符合“海恩法则”。 |

| D.脱落的风挡玻璃为该机原装件,投入运营至事发前,未有任何故障记录,也未进行过任何维修和更换工作,这说明问题出在飞机厂商那儿。 |

| E.川航3U8633航班飞机备降成功是史诗级的,机长刘传健也是英雄级的人物,但这次创造奇迹的背后,也不可忽视对安全与常识的尊重。 |

在中国诗歌史上,盛唐诗歌何以成为中国古典诗歌的高峰?究其原因,在南朝齐梁宫体诗绮靡之风甚嚣尘上的境况下,唐代的陈子昂、李贺、李白、杜甫等诗人相继倡导恢复并高扬“风骨”传统,尤其是盛唐诗人对“风骨”崇尚有加,使“诗具风骨”成为盛唐诗歌的共同特征。

在历史的变迁衍化中,“风骨”早已融入中华传统文化,然而,自上世纪80年代开始,诗歌界充斥着大量低俗、恶俗、媚俗之作,扰乱了诗坛的审美秩序与标准,这些诗显然缺乏“风骨”。因此,新诗急需反躬自省,重新建构“风骨”,延续中国传统文化精神与诗歌气韵。

继承与发扬风骨的关键是诗人要有风骨,具体而言则是指诗人应秉持使命感与责任心。古语云:“诗者,天地之心。”诗人作为“天地之心”的创造者本应怀有“天地之心”,但当下很多诗人都沉溺于写“小我”的日常琐碎、鸡毛蒜皮,缺少大情怀大境界,更有甚者为出版、发表、出名或赚取眼球、点击量、关注度,批量生产媚俗之作。诗人本应怀有范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的博大胸怀,应有王冕笔下“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤”的正气,应有杜甫虽居茅屋却有“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的悲悯情怀,然而当下许多诗人都缺少这种“风骨”。被誉为“二十世纪中华诗魂”的艾青一生心系大堰河那样的劳苦大众,曾发出“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉”的感叹,写的大量忧国忧民的诗作,正是使命感与责任心的体现,是中国风骨在现代诗人身上的延续。

其次,诗歌在内涵上需要建构中国风骨。风骨首先属于道德范畴,如古代“风”所蕴含的教化之义,是对诗歌所拥有的诗教功能的肯定。然而,自上世纪80年代中后期以来,不少诗歌在内容上所呈现的是自恋与矫情的“小我”情绪,以暴露个人生活隐私为内容,让诗成为日常生活的流水账记录,轻浅琐碎,没有思想、内涵和意义,更有甚者彻底解构诗的内涵诉求,践踏和僭越诗歌伦理与道德,一些作品将“诗”本来应该拥有的典雅、崇高彻底解构,其恶俗轻艳令人生厌。曾卓《悬崖边的树》一诗中那种坚韧不拔的精神,食指《相信未来》一诗中蕴含的坚定信念……,都具有深刻的教化和启迪作用,是现代风骨的典型特征。

此外,新诗在语言文辞方面亦需要有“风骨”,“风骨”不仅属于内容层面的诉求,更是审美范畴的艺术标准。刘勰曾指出:“若风骨乏采,则鸷集翰林;采乏风骨,则雉窜文圈。”他清楚地阐释了“风骨”与“采”之间的密切关联。又如瓦雷里所说,诗的语言如跳舞,是要讲究舞姿与步法的,新诗语言依然需要以跳跃性、非逻辑性、写意性、含蓄、凝练、雅致等作为诗歌语言的特质,需要在不断的锤炼、锻造和打磨中形成。唯其如此,新诗才能重新建构诗歌的语言风骨,传达出内在的精神风骨和新时代气韵。

(摘编自罗小凤《新时代诗歌需要中国风骨》)

【小题1】下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是| A.诗人反躬自省倡导“风骨”传统,诗歌创作中就能延续中国传统文化精神与诗歌气韵。 |

| B.诗人怀有“天地之心”,秉持使命感与责任心,作品才能继承、发扬和延续中国风骨。 |

| C.新诗创作呈现出的自恋与矫情的“小我”情绪,使现代诗歌失去了原有的教化和启迪作用。 |

| D.新诗提高审美范畴的标准,才可重新建构语言风骨,因为语言可以掩盖内容层面的不足。 |

| A.文章由唐代诗歌鼎盛的原因与当下一些诗坛乱象比较,提出问题,然后展开论证。 |

| B.文章论证兼顾历史与现实,既有对古诗成功经验的总结,也有对新诗创作的思考。 |

| C.文章从三个层面展开论述,并且都是从正反两个角度分别举例论证,具有辩证意味。 |

| D.文章末段引用刘勰的话论证了诗歌语言风骨是新诗审美范畴重要的艺术标准的观点。 |

| A.上世纪80年代开始,诗歌界绮靡之风甚嚣尘上,充斥着大量三俗之作,扰乱了诗坛的审美秩序与标准,使当时新诗缺乏“风骨”。 |

| B.当下很多诗人沉溺于写日常琐碎,或为出名,或为赚取眼球、关注度,批量生产媚俗之作等,原因在于缺乏使命感与责任心。 |

| C.当代诗歌中,如梨花体的“一只蚂蚁又一只蚂蚁”、乌青体的“白云真白啊真白”等,用词直白浅近,但也难免欠缺“风骨之采”。 |

| D.新时代诗歌“重塑风骨”向新的诗歌高峰挺进,需要继承与发扬古代诗歌传统与中华传统精神延续下来的“中国风骨”。 |

材料一:

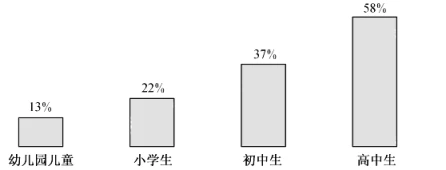

中国家庭财富日益增加、中国家长对子女教育日益重视及中国以考试为主导的录取方式,使得我国课外辅导在教育行业中占据着至关重要的位置。据统计,2017年中国城市学生每周平均花费10.6小时进行课外辅导。随着升学压力的增长以及对优秀学业成绩的期望增加,越来越多的家长为孩子选择课后辅导。特别是随着求学阶段临近高考,中国学生的K12课外辅导参与程度逐级提高,在高中阶段有超过一半的学生参与K12课外辅导。大量持续而稳定的生源将推动中国课后辅导市场保持稳中增长。

2017年中国各阶段学生课外辅导参与程度(单位:%)

(选编自温程辉《课外辅导市场规模将突破4000亿线上教育成发展新趋势》

材料二:不少家长出于从众心理,为孩子学习加码,甚至将无数的兴趣班当成了学习的另一种工具。而部分培训机构的种种洗脑式营销也在消费家长们的焦虑,进一步刺激家长的功利教育观,加剧揠苗助长,违背了教育育人为本的初心。教育专家指出,教育有竞争,但不全是比赛,让教育回归本真,重视孩子成长发展的规律,是当前很多执着于“拼娃”却“越拼越迷失”的父母急需补上的一课,也是教育者需要正视的命题。

从2018下半年伊始,特别是在6月和8月,年初整顿教培政策进入落实检查阶段,整个教育培训行业迎来一次真正的震荡和洗牌。2018年2月以来,教育部会同有关部门先后印发了《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的《通知》等,推动开展为期1年半的校外培训机构专项治理行动。8月份,国务院办公厅印发了《关于规范校外培训机构发展的意见》。9月,教育部发布《关于面向中小学生的全国性竞赛管理办法(试行)》,竞赛及竞赛产生的结果不作为中小学招生入学的依据。整改的成果是截止到12月12日,全国校外培训机构整改完成率达到90%。教育部开发的全国中小学生校外培训机构管理服务平台也将上线,要实现联网查询。

(选编自于忠宁《教育这件事,再不疯狂就晚了吗》,《工人日报》2018年12月28日)

材料三:现任教育部基础教育司司长吕玉刚表示,要通过深化招生考试改革、提高学校教育教学质量、提高课后服务水平、转变家长教育观念、克服“剧场效应”、完善政府教育评价等途径,深化综合施策,用好组合拳,经过一段时间持续改革发力,切实减轻中小学生过重课外负担。教育部将加强对各地调研指导,促进经验交流,推动各地健全经费保障机制,完善教师激励政策,丰富课后服务内容,努力解决课后“三点半”家长接孩子难题,缓解学生下课后去校外培训机构的压力。

整治校外培训机构乱象,最关键的是要把培训等级证书、培训成绩与初中、小学入学脱钩。培训机构热火朝天,很大一部分原因在于家长认为上了培训机构,孩子就能考出好成绩,有择校机会。因此,遏制校外培训乱象,要从落实就近入学政策入手。

(《整改完成率达90%校外培训机构不容再疯狂》,新华网2019年1月14日)

【小题1】下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是| A.我国课外辅导市场的兴旺源于家长重视、招生考试体制等多种因素,同时也与家庭财富的日益增长等有关。 |

| B.2017年我国城市学生课外辅导时间随年级递增急剧增加,同时,参与高中阶段课外辅导学生的比例明显高于初中、小学。 |

| C.不少家长送孩子去培训机构与培训机构的营销策略有关,但有的却是出于盲从心理,其功利教育观违背了孩子的成长发展规律。 |

| D.从2018年下半年开始的教育培训行业大整顿对这一行业冲击比较大,经过治理后,教育培训行业的运作将会更加规范、健康、稳定。 |

| A.材料一概括了我国教育培训行业发展的动力、现状及未来的趋势,并重点分析了初高中学生参与K12课外辅导的情况。 |

| B.材料二在材料一关于课外辅导现状的基础上进一步分析了家长的动机及教育观等问题,然后重点介绍了校外培训机构治理整顿的原因。 |

| C.从教育部2018年2月以来下发的一系列文件来看,国家对于教育培训机构的治理行动可谓是下决心、下实手,求实效的。 |

| D.材料三概括了基础教育司司长吕玉刚对于教育部关于治理校外培训机构乱象的一系列后续构想和意见,其最终目的在于强化学校教育地位。 |

组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网