宋朝以前都没有棉被,在零下几十度的冬天,古人是怎么扛过来的?

引言

白居易:“可怜身上衣正单,心忧碳贱愿天寒。”

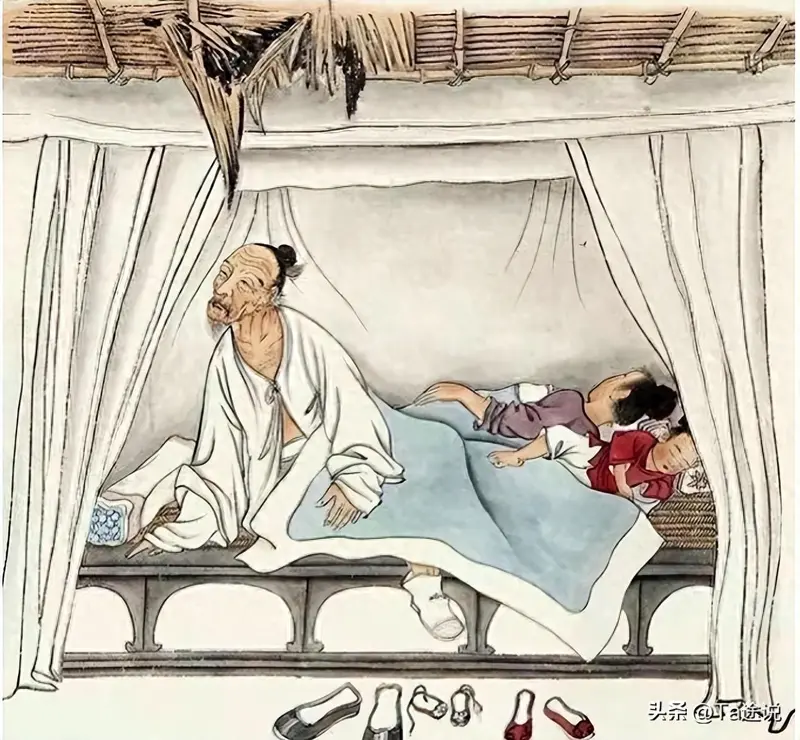

杜甫:“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。”

岑参:“散入珠帘湿罗幕,狐裘不暖锦衾薄。”

三位唐代大诗人分别从三个不同的视角为我们呈现了古代冬季天气的寒冷画面。

那么,古人是如何过冬御寒的呢?要知道,在宋代以前是没有棉被的;确切的说,宋代以前是没有织布用的棉花。

想一想,古时候的冬天可比现在冷太多了。那个时候全球的气候还没有变暖,仅到了初冬就开始天寒地冻的,更别说深冬了。那个时候会有穷人冻死、饿死,那么,古人究竟是怎样御寒的呢?

我们聊这个话题之前,就不得不先说下棉花的故事。

棉花的起源

据资料记载,世界上最早出现棉花的地方大概是公元前5000年左右的印度河流域文明中。大约在九世纪的时候,摩尔人将棉花的种植方法带到了西班牙,十五世纪又传入了英国。

在十六世纪的时候,西班牙人进入墨西哥南部,发现当地的棉花种植技术已经十分发达,当地的居民将棉花纺织成土布,做成当地的服装。

现如今全世界90%以上的棉花最早都是来源于墨西哥。

棉花传入中国的时候大概是在南北朝时期。在很多古籍中记载,南北朝时期棉花传播到了长江、黄河流域等地区,当时由于纺织业的落后技术,棉花一直被当做为观赏植物,人们没有认识到它的使用价值。

到了唐朝,唐朝军队灭了位于西北的高昌(如今的新疆吐鲁番),高昌就是种植棉花之地;而当地的棉花种植技术和生产技术便随之传入了中原地区。

到了宋朝和元朝时期,我国中原地区已经开始种植棉花,但是全国各地并没有普遍。直到明朝朱元璋时期,全国各地才开始大规模的种植。

古人的智慧

首先,很多人想到的第一个就是火,以火取暖。在几百万年以前,从人们的祖先猿人时代,他们最先发现了火。有了火以后,他们开始使用火来御寒,抵御野兽,当然也改变了他们的饮食习惯。

到后来,火一直都是古代人冬天抵御寒冷的重要途径。

直到房屋的出现,古代人就不能在像猿人一样一整夜都不间断的生火取暖,从而衍生出了火盆、火墙、火炕等使用火来御寒的方式。

早在西汉时期就已经出现火炕这种取暖方式,人们把炕烧的热气腾腾的,以此来安稳保暖的度过寒冬腊月。

为了更好抵御冬天的寒冷,古代人在房屋建筑方面的设计也颇具匠心,尤其是在我国的北方;北方地区的房屋大都是南向布置,这样采光效果会更好。

房屋的结构大多是以木质材质为主,屋顶堆砌上瓦片,这样组合可以有效的保温,像山西地区有很多的古建筑房屋都是采用这样的组合结构, 而房屋的里面则设置了很多的火炕等取暖工具。

看到这里,是不是觉得古人的智慧不服不行。

当然,房屋这样建造确实能起到御寒的功能,但是夜里不盖棉被似乎还是会感到很冷。因此,在当时,虽然没有棉被保暖,但是仍有很多可以替代棉被的材料用来过冬。

在秦朝的时候,古人将睡觉盖的被子称为“衾”、“裯”或者“寝衣”。在很多达官显贵富贵人家中,他们多会以绫罗绸缎作为表面,里面填充各种动物的皮毛。

打猎,可是古代人拿手的绝活;动物的皮毛轻盈暖和,既皮毛可以用作被子里的填充物,又可以用来制作衣服,如羊皮袄、狐裘、狼皮大衣等等。

然而,贫穷苦命人家里可就没有那么幸运了,他们使用的大多数被子面料都是麻布的,里面的填充物也都是柳絮、茅草以及废旧的衣物等,根本用不起以动物皮毛填充的被子。

不过,纸裘的出现,让古代人御寒的手段也有了很大变化。

纸裘,是利用楮和藤纸等纸张制作的衣物。因为纸张成本很低,而且易取材,从魏晋时期开始,穿着纸衣过冬是民间最常见的御寒手段之一。

唐代陆长源提到的“纸衣禅师”,宋代文人的“跟风”穿纸衣;此外,南宋时期的陆游还曾诗中描述“纸被”的情形:“纸被围身度雪天,白于狐腋软于绵。”

由此可见,当时纸衣、纸被的使用是有多么的广泛。

每个朝代的取暖方式层出不穷。

上古燧人氏钻木取火,驱寒防御;春秋时期的人们使用烧木炭的燎炉来取暖;西汉的未央宫,有座以花椒和泥筑建的椒房殿,“取其温而芬芳也。”

唐代人使用铜炉制作手炉(和暖手宝相似),里面放入有温度的灶灰,手炉外加上罩子,放在款待的袖袍中,随身携带,方便取暖。

到了宋朝,人们最喜欢使用隔扇围合成暖房,中间放上几个木炭炉子,掌灯夜读。

当然,古人的驱寒取暖方式不止于此。

古人喜好美酒佳肴,到冬天的时候,他们会喝上比平日里要烈一点酒;这个时候喝酒不仅仅是为了雅兴,更重要是这酒在体内有着发热驱寒的功效。

生姜、花椒等辛辣的辅料在饮食中自然是不可缺少的,有“益脾胃,散风寒”之效。民间一直流传着关于生姜的谚语,诸如“家有小姜,小病不慌”、“三片生姜,赛过喝参汤”等。

古人还特别善于驯养牛、羊等动物,这些动物不仅能提供丰富的蛋白质,在冬日里食用还能增加体内的热量,强身健体。

结语

“冻结南云,寒风朔吹,纷纷六出飞花坠”,这便是古人在寒冬生活的真实写照。古人用智慧和勇气创造的御寒知识,我们才有了如今更好的舒适生活。

我们定要珍惜现如今便利的生活,同时不要忘记古人的智慧,向古人致敬、学习!