那些年,沂涛的棉花很出名

那些年,沂涛的棉花很出名

【孙兆平】

霜降深秋,气温下降,天气渐冷。上世纪八十年代末九十年代初的这个季节,是沭阳东乡沂涛等(乡)镇棉农最繁忙的时候。从9月下旬的秋风到12月下旬的冬至,那时棉区的棉农们起早贪黑,田里摘棉花桃子,到家点灯扒棉花瓣子、分检棉花级次,第二天或起早铺展开洋麻秸帘子、芦柴帘子趁早晾晒,或赶快把晒干的籽棉打捆成包,运往供销社的棉花收购站销售,个个都忙碌得不焉乐乎。晚上的灯光下喜滋滋地点着卖棉花所得大把大把钞票,脸上乐开了花,全都是满意和幸福,心里甭提有多高兴,白天下田摘棉花桃子劲头更足了。还有旅居南京、上海、苏州、连云港等远近城市的热心妈妈们时常惦记着:到沭阳沂涛(太平)弄(买)几床好被胎来,准备孩子明后年结婚。

据(手抄本)《沂涛乡志》记载:沂涛(太平人民公社)镇从1958年春开始引种试种棉花,先于(先锋)东王庙、(葛楼)沂涛两村优选田块试验种植。由于当时管理没有技术没有经验,棉蚜虫、棉铃虫等棉花病虫害无药防控,加之打头抹杈去公枝等栽培管理缺乏技术指导,棉花植株旺长五头六杈,仅结出的几个棉花桃子又多被棉铃虫蚕食危害,结果产量极低。当年全(公社)镇植棉2200亩,总产皮棉35200(市)斤,平均亩产皮棉16.1(市)斤。

当初引种试种棉花,无农药、缺技术、管理跟不上,导致棉花产量极低的客观现实,难不倒敢闯敢试敢为人先的淮海革命老区、红色沂涛人民。引种棉花的沂涛先辈们遵循伟大领袖毛主席早于1947年7月20日(见《***选集》第四卷1991年6月版1188页),号召全国解放区人民“必须提倡普遍植棉,家家纺纱,村村织布。”的谆谆教导。克服重重困难,推广扩大普遍种植棉花,为国家的社会主义大建设作出老区人民的新贡献。

到六十年代中期,沂涛全(公社)镇植棉面积扩大到4500亩。由于党委、政府重视,镇(公社)设立专门机构,安排专业技术人员指导全(公社)镇棉花生产,(大队)村、(生产队)组成立棉花生产专业队,实行棉花生产技术管理专业化,施肥喷药防虫治病科技化。至七十年代末,全(公社)镇平均亩产皮棉已达95(市)斤,总产皮棉200万(市)斤左右。

从八十年代初起,农村改革的联产承包责任制(分田到户大包干)好政策,迅速得到落实,加之全(乡)镇万户农家基本掌握棉花生产管理全流程技术,国家的棉花收购价格逐年上调,以及“要发家、种棉花”、“万亩棉花万担(皮)棉”的政府強势推动,全(乡)镇棉农植棉积极性空前高涨,植棉收益占当时的农民人均收入大头,是家庭经济收入的主要来源。因地形地貌和土壤属性,全(乡)镇形成“南稻北棉沿河桑,东油西果中间菜”趋于合理的种植结构布局,一直延续多年。

军需民用的国家战略物资——棉花,在沂涛(公社)镇引种试种成功,并很快得到大面积推广普及种植,落户沂涛的沭阳县棉花原种场因此应运而生。

1973年3月,沭阳县人民政府报经原淮阴(地区)行署、江苏省农林厅及江苏省农垦局批准,把当时江苏省农垦局下属的淮阴地区泗阳棉花原种场李场分场,搬迁到沂涛(公社)镇陶顶农场,组织部门调来杨雨田同志为场党组织书记、李洪俊同志为场长,在沂涛(公社)镇陶顶农场组建成立沭阳县棉花原种场,性质为地方国营全民所有制的事业单位。泗阳棉花原种场李场分场的棉花育种技术人员倪玉前、朱瑞生等5人,随迁到沭阳县棉花原种场(陶顶农场)开展棉花育种工作。他们当即盖场房、建场部,购置天平、计标尺、轧花机等等棉花考种育种所需的仪器和机械设备。开始将从泗阳棉花原种场李场分场选育的田间单株和株糸棉籽,安排到室内进行考种,有条不紊地展开了棉花育种工作。当年选育出的棉花原种,第二年即可提供给沂涛(公社)镇各(大队)村扩繁种植。

同年底,沭阳县棉花原种场吸纳接收附近的兴陶(大队)村一个(生产队)组和赵涧(大队)村一个(生产队)组入场,按序列编排为农场三队(兴陶村的)和农场四队(赵涧村的),棉花原种场的土地面积增加到1500亩,加之接收沭城下放的“知青”30多人和老场技术人员、农工子女,沭阳县棉花原种场农工和技术人员增至600人,承担起棉花新品种选育、良种扩繁、提纯复壮、研发交流和沭阳乃至原淮阴地区棉区保种供给等项工作。

由沭阳县棉花原种场牵头,周边邻近(大队)村积极配合并参与,每年都要组织多次棉田开沟理墒整畦作面、适期播种、棉苗管理、施药治虫、营养钵小温棚育苗、地膜覆盖、灭虫灯灭虫、多抗棉选育、杂交棉制种等地(市)县规模的现场会、观摩会,地(市)县及邻近周边省、地(市)、县组织的参观者络绎不绝。

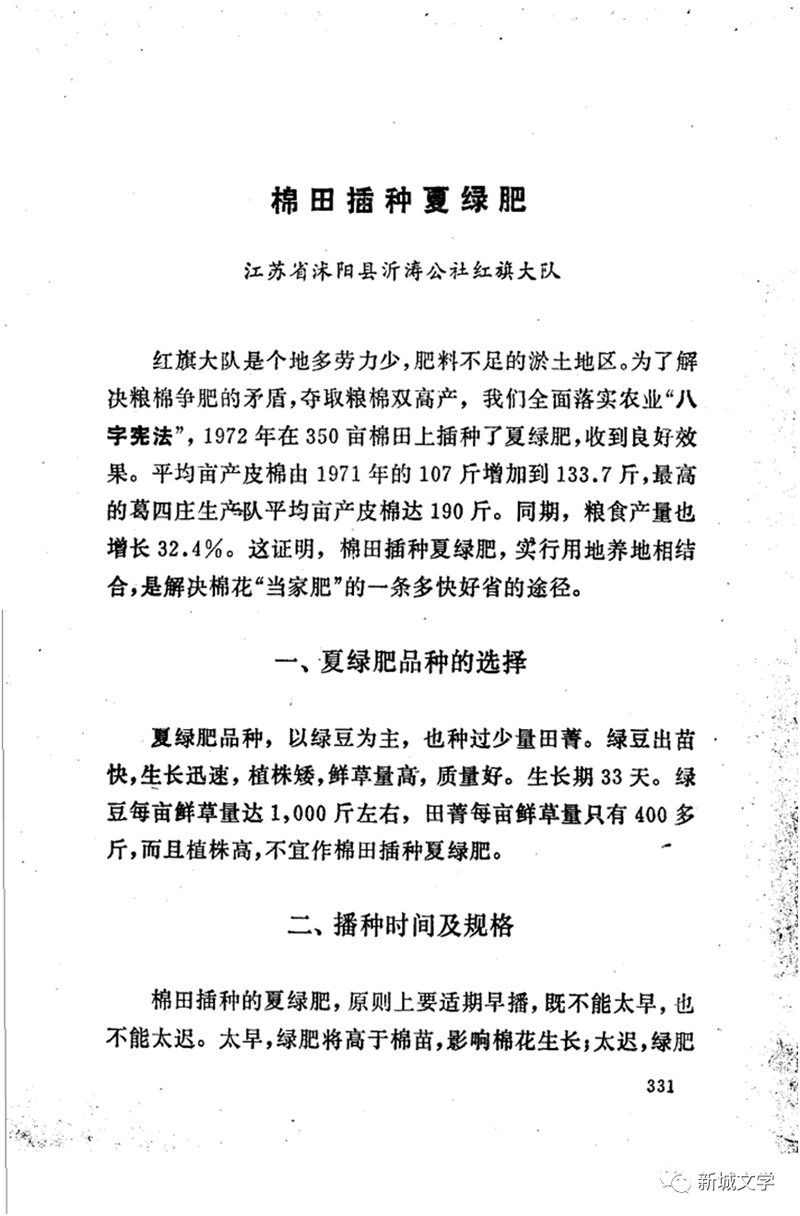

鉴于棉花是春夏播种秋冬收获的一年生植物,沭阳县棉花原种场后来的不管是继任党组织书记仲跻爱、王浩,还是继任场长郑习寿、刘华宁、张德爱等场领导和倪玉前、朱瑞生等技术骨干,都能与周边村(大队)组(生产队)一起潜心研究,在棉田间套种植,提高棉田产出率和经济效益上,动脑筋想办法做文章。先后取得棉玉(春玉米)、棉豆(春大豆)、棉瓜(早熟西瓜)、棉生(春花生)等间套试种成功。同时推出麦(大麦、元麦或小麦)后棉、油(油菜籽)后棉等种植新模式,棉田收益明显提升。上世纪七十年代初,时任红旗(大队)村党支部书记刘兆杰,在全(大队)村大面积推行棉田套种夏绿肥的先进做法和成功经验,在当时的江苏全省得以推广普及。

1985年4月30日,沭阳县棉花原种场技术骨干倪玉前赴京,参加中科院大豆遗传研究所召开的“棉花、春大豆1984年度间套作总结经验交流会”。会上倪玉前向来自全国各地的与会同行们详细介绍了棉、豆间套技术管理方面的成功做法,其发言材料被当会转发。

紧接着,在沭阳县棉花原种场试验成功的“营养钵小温棚育苗移栽”和“地膜覆盖”,迅速取代了原种直播。棉花下种出苗早、受光足、生长快,缩短了苗期时间;提前进入开花成桃中期,果枝多、公杈少、伏桃大且肥壮;形成秋后成桃开花多、吐絮早、产量高等优势。

越种越精的沂涛棉农,普遍淘汰更新多年种植的老棉种,优选扩种“泗棉二号”、“徐州五四一”、“中棉所十号”、“鲁棉六号”、“冀棉八号”,以及抗病又抗虫的多抗棉“中棉十二号”、“中棉十五号”、“盐棉四十八”等优质高产棉花新品种。

1979年,沂涛全(公社)镇植棉进入高峰,棉花总面积接近20000亩,皮棉总产接近20000担,实现全(公社)镇平均单产皮棉一担(100市斤)的“万亩棉花万担棉”多年奋斗目标。一些肥水充足排灌及时管理到位的试验田块,单产皮棉突破150(市)斤,甚至达到180(市)斤。1986年全(乡)镇植棉10086亩,总产皮棉12300担,全(乡)镇平均单产皮棉121(市)斤。

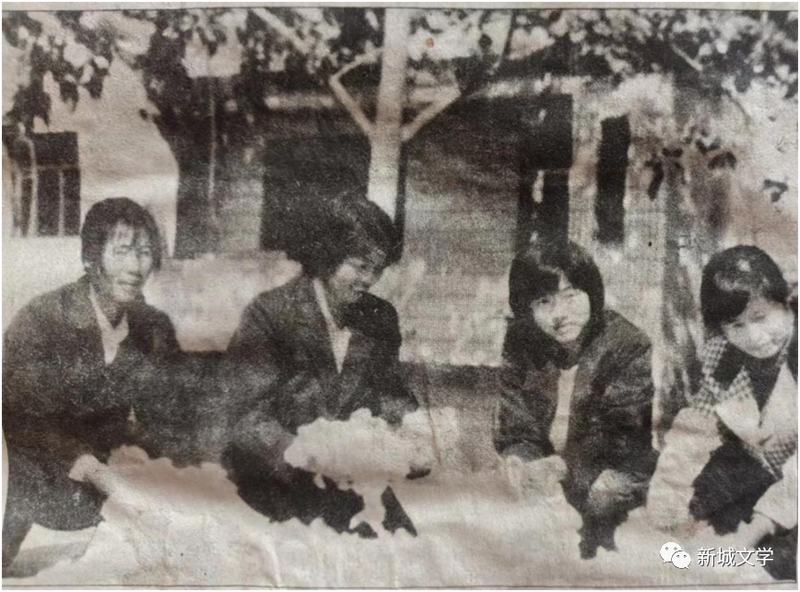

棉花,喜阳光、怕涝渍,非常适宜80%属红花淤土(保水性较差的漏风土,但土壤有机质含量很高),且地面高程在5米左右的沂涛一带种植。在多年棉花种植过程中,全(乡)镇先后涌现出一大批“种棉花发了家”的致富典型,赵涧、兴陶、红旗、王魏庄等千亩以上的植棉大村,楼房率明显高于其他村。原湾堆(大队)村(现为新沟村)湾堆(生产队)组“银花姑娘”卜玉兰,是当时(生产队大集体)全(公社)镇有名的植棉能手“劳动模范”,她的先进事迹频频见于报端,成了地(原淮阴地区)县农民群众学习的榜样。

红旗(原刘场村)村北小(生产队)组植棉大户华士芳,多年种植棉花10多亩,影响带动着身边农户“要发家种棉花”,接连当选为沭阳县连续两届人民代表大会代表,随后被破格应聘录用为沂涛(乡)镇计划生育服务站卫技员,入编事业单位。因“棉”为媒、因“棉”而变,华士芳从根本上改变了人生性质。

那些年的沂涛供销社棉花收购站(现沂涛镇区虞姬神大道与太平南路交叉西南侧至幸福路的阳光家园小区),每到秋冬收花旺季,四面八方前来售花的棉农,小车推的、板车拉的、自行车背的、手扶拖拉机拖的,从早到晚络绎不绝,收花站前售花棉农排列的售花长龙长达百米,场面十分壮观,收花站开设八台磅秤收花应接不暇。

收花站收购进来的新棉花,按其等级分开堆放,一个挨着一个的洁白棉堆,越堆越高高过二三十米,远远望去如同座座洁白无瑕的雪山。

那些年的每年秋冬棉花收购季节,沂涛供销社从主任徐佰川,副主任王益学、赵坚、武以洋到棉检员章宜柱(大力士)、赵普荣、孙高才、王增九等等,人人不分昼夜、个个加班加点。徐佰川主任更是喊破了嗓子、熬红了眼,身先是卒带头垂范事必躬亲,统筹安排亲力亲为,棉花收购进入尾声,身体明显瘦了一圈。

一份付出,一份收获。沂涛供销社棉花收购站1985、1986连续两年受到江苏省供销合作总社表彰奖励,被评为江苏省“文明棉花收购站”,1986年10月被中华人民共和国商业部授予全国“文明棉花收购站”。

随着沂涛(太平)镇(公社、乡)棉花种植面积的逐年扩大,皮棉产量迅速提高。1975年沂涛(公社)镇党委积极对上争取,得到当时的沭阳县政府领导支持,在沂涛(公社)铁木社(现沂涛镇区兴隆路郑庆松家)承办的沂涛轧花保种站基础上,从沭阳县轧花厂抽调技术骨干20多人,新建沂涛轧花厂(现沂涛镇区虞姬神大道与河滨路交叉东南侧至幸福路的运输站商住小区、镇文化站、卫技中心等处),东边紧挨着沂涛供销社棉花收购站。沭阳县轧花厂先后调中层干部杨玉国、周立权、沈继宝、司汉军等来到沂涛轧花厂担任厂长,其中葛抖偲厂长是原淮阴市棉麻公司中层干部、朱歧昌厂长是原扎下(公社)人民武装部副部长。原先购进的两台皮辊轧花机增加到4台,进入七十年代末更新为两台锯齿轧花机,八小时加工皮棉10000(市)斤。

上世纪九十年代中后期,沂涛棉区得到中科院棉花研究所谭联旺教授和江苏省农科院棉花研究所钱大顺等棉花生产专家的悉心指导,成功引种抗病又抗虫的多抗棉“中棉十二”,并进行7月三伏天盛花期“扒花去雄”等棉花杂交制种试验。

1997年,沭阳县棉花原种场的隶属关系移交到沂涛(乡)镇人民政府,时任场长张德爱被组织上明确为沂涛(乡)镇人民政府(乡)镇长助理。同年,原淮阴市种子公司高级农艺师(中级评委职称)陆炳君来沂涛(乡)镇,创建“中遗所宿迁多抗棉研究所”一举成功,在二圩村(二圩村部对面,326省道路南,现经开发改造为二圩商业街)流转土地80亩,建起多抗棉制种基地……。

沂涛从上世纪五十年代末到九十年代末前后四十年,植棉制种衣被人间,不但形成了一个棉花产前育种扩繁、产中间套轮作提高土地产出率和产后轧花加工等全链条式生产经营模式,还培育造就了张洪尧、王叔康、樊新华等一大批植棉能手和致富典型,他们纷纷携技奔走四方,去黄海农场、海丰农场、宿迁等地大面积流转承包土地,种植棉花。

进入新世纪,仪征化纤、淮阴涤纶长丝等突飞猛进的中国化纤企业,不断技改扩能增效,取代了千百年来衣被人间的棉花生产。过去秋冬季节银涛滚滚的“沂涛花海”万亩棉田,早已被金黄千顷的稻菽千重浪“醉美沂涛”稻麦“吨粮田”所取缔……棉花也成了历史上棉区老棉农们永远抹不去的记忆。