如今棉花在国民经济中占据主要地位,粤北可否成为新增棉花产地?

在阅读此文前,诚邀您请点点右上方的“关注”,既方便您进行讨论与分享,还能及时阅读最新内容,感谢您的支持。

棉花是中国重要的纤维作物和油料作物,在国民经济中占重要地位。“新疆棉事件”警示,棉花过于集中于新疆,风险较大,适度恢复内地棉花生产势在必行。

湖南因独特的温光水气条件成为中国最南端的棉花主产省,而传统植棉方式机械化程度不高,工序复杂,导致近年来湖南棉花种植面积大幅减少。

发展并推广生育期短、生长发育快、适宜机械化收获的早熟直播棉花品种是缓解粮(油)棉争地矛盾、促进植棉节本增效、保证棉花生产安全的重要举措。

合理的播期可以使棉苗充分利用光、热、水等自然资源,协调营养生长和生殖生长的关系,有利于一播全苗。

适宜的种植密度可以提高水肥利用率,降低生产成本,协调个体和群体生长发育,形成高效的田间群体结构。

油(麦)棉种植新模式已在中国长江流域棉区取得初步成功。

本研究中,以不同熟性的棉花品种为材料,研究不同种植密度和播期对早熟直播棉产量构成及生长发育的影响,旨在筛选适宜湖南植棉区的早熟直播棉品种,促进早熟直播棉花的应用推广。

2021年5月,在湖南农业大学耘园科研基地开展试验。基地地处湘中区域,光热充足,降水充沛,适宜棉花生长。

土壤为红黄壤,耕作层土壤pH7.5,有机质、全氮和全磷含量分别为5.9、0.8、2.9g/kg,速效磷和速效钾含量分别为7.7、98.7mg/kg。

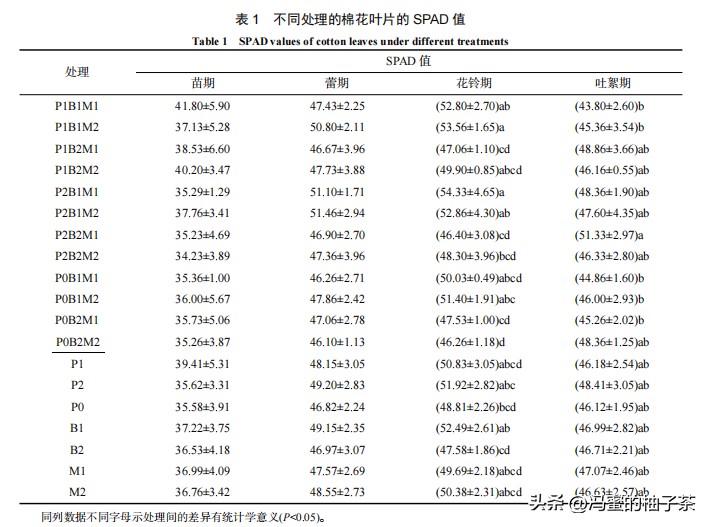

每小区选择5株发育良好的棉株取样。分别于苗期、蕾期、花铃期取棉株主茎倒4叶,吐絮期于棉株打顶后取棉株主茎顶叶。采用SPAD–502型叶绿素测定仪测定棉株叶片的SPAD值;采用试剂盒测定过氧化物酶(POD)活性、丙二醛(MDA)含量以及超氧化物歧化酶(SOD)活性。

各指标重复测定3次,结果取平均值。各小区于吐絮时采取3点对角线取样法选取50个铃收花,晒干后分别称量籽棉质量,轧花后称量皮棉质量,计算单铃质量、衣分、皮棉产量和籽棉产量。

不同处理下苗期至蕾期棉花叶片的SPAD值快速上升,在花铃期达到最大值,吐絮期开始下降。

从品种来看,棉花全生育时期P1、P2的SPAD值高于P0的,除苗期外,P2的SPAD值最高,P1的次之。

方差分析结果表明,品种对各生育期SPAD值均具有极显著影响。

从播期来看,各生育时期B1的SPAD值高于B2的,播期对棉花蕾期到吐絮期的SPAD值都有显著或极显著影响,其中B1较B2在花铃期提升了10.32%,在蕾期提升了4.64%,说明SPAD值在花铃期提升最快;从种植密度来看,种植密度对蕾期、花铃期SPAD值的影响分别达到了极显著和显著水平,2个时期M2的SPAD值均高于M1的。

从不同因素互作效应来看,在苗期,品种和种植密度以及品种、种植密度和播期都存在极显著的交互效应,P1B1M1的SPAD值最高;在蕾期,不同因素的互作效应均极显著,以P2B1M2、

P2B1M1、P1B1M2的SPAD值较高;在花铃期,品种和播期以及品种、播期和种植密度都具有显著或极显著的交互效应,P2B1M1的SPAD值最高;在吐絮期,不同处理的互作效应之间都具有显著或极显著的交互效应,P2B2M1的SPAD值最高。

说明P2在蕾期至吐絮期光合作用强,生长状况好;蕾期到花铃期,早播和低种植密度条件下的SPAD值相对较高;而到了吐絮期,晚播和低种植密度条件下的SPAD值相对较高。

随着棉花生育期的推进,不同处理下棉花叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性呈现不断上升的趋势,并在吐絮期时达到峰值。

方差分析结果表明,品种对棉花全生育期SOD活性具有显著或极显著影响,P0的SOD活性较高。播期对棉花全生育期SOD活性具有显著影响。苗期、吐絮期B1的SOD活性较高,蕾期至花铃期B2的较高;从种植密度来看,蕾期M1较M2的SOD活性提高3.35%,其余各时期种植密度对SOD活性无显著影响。

从不同因素互作效应来看,品种和播期互作对棉花苗期、花铃期和吐絮期SOD活性具有极显著影响;品种和种植密度互作对棉花苗期、蕾期和吐絮期SOD活性具有极显著影响;播期和种植密度互作对棉花苗期和蕾期的SOD活性具有极显著影响;品种、播期和种植密度三者互作对棉花蕾期、花铃期、吐絮期的SOD活性具有极显著影响。

综上可知,随着棉花生长发育的进行,晚熟品种SOD活性总体优于早熟品种,晚播在蕾期到花铃期时能提高棉花的SOD活性,但在吐絮期时早播的SOD活性更高。

随着棉花生育进程的推进,过氧化物酶(POD)活性呈现逐渐降低的趋势。方差分析结果表明,不同处理因子在棉花各生育时期内对POD活性均无显著影响。

在苗期和蕾期,POD活性分别为658.59~4856.00、1504.82~5044.04U/g,P2B2M2处理的活性最高。

在花铃期和吐絮期时,POD活性分别为700.80~2072.38、103.15~1220.51U/g,P1B1M2和P2B1M1的较高。

综合以上可知,在棉花不同生育时期内不同处理的POD活性具有较大的区间范围,P1、P2优于P0;营养生长阶段(苗期、蕾期)P2在晚播和高种植密度下表现**;生殖生长阶段,P1在早播、高种植密度(花铃期)表现较佳,P2在早播、低种植密度(吐絮期)表现较佳。

说明从苗期到花铃期高种植密度可以促进2个早熟品种的光合和呼吸作用,而吐絮期低种植密度对P2的光合作用和呼吸作用的效果更好。

随着棉花生育期的推进,不同处理下棉花叶片丙二醛(MDA)含量总体呈增加的趋势,并在吐絮期时达到峰值。

方差分析结果表明,品种对苗期到花铃期的MDA含量具有极显著影响。在苗期,MDA含量以P0的最低;蕾期和花铃期,MDA含量以P2的最低;吐絮期,各品种之间无显著差异,P2的最低。

播期对苗期和蕾期MDA含量具有极显著和显著影响,以B1处理的较低。种植密度对苗期和花铃期MDA含量分别具有显著和极显著影响,苗期M1处理的较低,花铃期M2的较低。

从各因素的互作效应来看,品种和播期互作对棉花全生育时期MDA含量具有显著或极显著影响;品种和种植密度互作对蕾期和花铃期的MDA含量具有显著影响;播期和种植密度互作对蕾期至吐絮期的MDA含量具有显著或极显著影响;品种、播期和种植密度三者互作对蕾期和花铃期的MDA含量具有显著或极显著影响。

蕾期,P0B1M2的MDA含量最低,为104.63nmol/g;花铃期,P2B1M2的MDA含量最低,为166.24nmol/g。

可见,在早播和高种植密度条件下营养生长期(蕾期)以晚熟品种P0表现**,生殖生长期(花铃期)以早熟品种P2最优。单株铃数、单铃质量、衣分是构成棉花籽棉产量和皮棉产量的决定因素。

品种对单铃质量、单株铃数、籽棉产量和皮棉产量的影响极显著,P2、P1、P0的单株铃数、单铃质量、籽棉产量和皮棉产量均呈依次降低的趋势,P2的籽棉产量较P1提高25.82%,较P0提高48.24%。播期对单株铃数、籽棉产量和皮棉产量均具有显著或极显著影响,B1优于B2,单株铃数的增幅最高,达40.41%。

种植密度对产量性状无显著影响,说明高种植密度虽在一定程度上可以提高产量,但增产

潜力不大;P2B1M2的产量高于P2B2M2,说明早熟品种存在早播产量高于晚播产量的现象。

各因素对棉花衣分均无显著影响,说明早、晚熟品种的衣分差异不大,播期和种植密度对衣分影响不大。

根据不同作物的生长特点和发育条件,选择适宜的播期是作物获得光、温、水等农业自然气候资源的保证,也是实现作物高产稳产的基础。

前人研究发现,早播较晚播可延长棉株生育期,提高棉花单铃质量,增加单株有效铃数,提升总铃数,继而实现产量增加。本研究发现,早播在直播棉的苗期和蕾期可降低叶片MDA含量,减缓叶片衰老程度,提高SPAD值,进而促进直播棉生长发育,显著提高单株铃数,实现直播棉的高质高产。

种植密度是影响棉花产量形成的关键因素,适宜的株行距可以形成高效的棉花群体结构,实现高产稳产。

本研究结果表明,种植密度对蕾期和花铃期的SPAD含量的影响达到了极显著和显著水平,但种植密度对产量无显著影响,说明种植密度对SPAD值的影响不是决定棉花产量形成的关键因素,这与前人的研究结果有差异,可能是本试验种植密度梯度设置较小的原因。

种植早熟直播棉品种,改传统育苗移栽棉为麦后机械化直播棉的种植方式是长江流域棉花生

产的趋势。

韩永亮等指出早熟直播棉品种产量与单株铃数和株高关联度较高,其次是衣分、单铃质量和果枝数。

本研究中,品种对单铃质量、单株铃数和产量的影响极显著,且早熟品种的单铃质量、单株铃数和产量均高于晚熟品种。

本研究中,早熟棉与晚熟品种在不同生育时期生长发育的差异呈现动态表现。

从SPAD值来看,早熟棉较晚熟棉SPAD值高,棉花在全生育时期内光合作用强,生长状况好,以早熟品种‘JX0010’表现**。

从SOD活性来看,全生育期均以晚熟品种‘HN127’表现**。从POD活性来看,早熟品种‘JX0010’在棉花苗期和吐絮期表现较好,早熟品种‘湘K27’在蕾期和花铃期表现较好。

从MDA含量来看,晚熟品种‘HN127’在营养生长阶段(苗期)细胞膜脂氧化程度较低,生长状况较好,但进入生殖生长阶段(蕾期到吐絮期)则以早熟品种‘JX0010’表现较佳。

从单株铃数和单铃质量来看,均为早熟品种‘JX0010’表现最优。早熟品种的产量高于晚熟品种的,说明SPAD值、POD活性和单株铃数可能对产量具有协同促进效应。