“拷芝麻”“风稻谷”“捡棉花”……一幅幅正在消逝、已经消逝的云梦传统农村生活场景,通过他的画笔重新跃然纸上,成为了解过去农业生产农民生活的鲜活素材。

他叫任年发,今年70岁,家住云梦县胡金店镇竹排村,至今还耕种2亩耕地。从11岁上初中,接触绘画算起,至今从事农民画创作近60年。有30多幅作品被《孝感日报》、《湖北日报》刊发。

小时候梦想成为画家

11岁时,他就读胡金店镇初级中学。当时,学校开设有美术课。老师在课堂上讲解基本绘画知识后,他就用水彩笔在草纸上涂画,画家里养的鸡鸭鹅,有时画蓝天白云,画树、画鸟及新年门画等等。任课老师见了,夸奖了几次,更加激发了他学习绘画的热情。

放学回家后,他找来一根木棍,选一块空地,在地上以木棍作画笔,画小伙伴们玩的“牛角棋”“乘三棋”,画好后,小伙伴们纷纷在他的画作中下棋玩耍;他家门口有一口水塘,邻居大伯养殖了20多只鸭子。他搬个凳子,在塘前一坐半天,细心观察鸭子戏水的神态,在地上画的鸭子像模像样。因为在地上作画,经常耽误看护妹妹,他没少挨父亲打骂。不过时间久了,父亲也认同了他绘画的偏好,不再责备。

后来上高中时,学校也开设美术课。一次,美术老师要求全班同学随心所欲,画几幅画,承诺择优选几幅送县里、地区里参加评比。其时,他由于经常参加田间劳动,对农村捡棉花、割稻谷等农事活动乱熟于心,很快以《细收细捡》《颗粒归仓》为主题,画了以农民细心捡棉花、仔细小心收稻谷为主题的两幅画,选题得到美术老师极度表扬,后经过美术老师指点修改,两幅画作分别发表于《孝感报》《湖北日报》。他的绘画技艺崭露头角,在乡村小有名气。

高中毕业后,他应征入伍。在南漳县工程兵部队里服役。最初分配他砌院墙。后来,连队领导发现他擅长绘画,安排他给连队办黑板报。他主动到部队修隧道现场,同战友一同劳动干活,创作《开山打隧道》美术画作,发表在部队工程兵报上。

当兵半年后,当时胡金店区委给他争取的上美术学院深造的指标下达了。管分配指标的负责人到村一打听,发现他已经当兵。非常失望。为不浪费指标,这个深造读书的机会就给了同村另一位青年。后来,这位同村青年成为《长江日报》美术编辑。左邻右舍都为他婉惜。这个事,他是当兵4年退伍返乡后,才得知。对此,他不感到后悔。

当时,能读完高中、又当过兵的农村青年不多。公社联系竹排大队的干部,推荐他当竹排大队团委书记。一年后,碰到撤区并乡合大队,他被精简到公社农科所搞植物培育,一个月工资36元。其时,农科所工作比较清闲。县里一家银行听说他会画画,以200元价格,聘请他搞一块宣传橱窗。他一个星期就完成了任务。兴奋之余,他开始厌倦农科所的工作。

以画为技辞职下海

时光已到1982年,一次偶然的机会,他得知广东企业招人。毅然辞去农科所的工作,踏上南去的火车,奔赴广东找工作。三天不到,找到一家印刷小工厂,搞制版工作,就是按客户图案要求刻板印刷。由于他会绘画,几天功夫,熟练掌握刻板的技巧,深得老板喜爱,月工资跟他开到200元。要知道,在上世纪九十年代初,一些乡镇机关干部月工资才不过100多元,可见老板多么器重他。

他是家里独子,下有3个妹妹。在广东打工期间,非常放心不下家里父母。所以,工作将近1年后,谢绝老板百般挽留,执意回家陪伴父母。其间,老板多次来信,邀请他再到厂里工作,保证工资待遇还可再加点。他思索良久,还是决定留在家里照看父母。当时,他父母身体不好,经常生病。

可是,靠家里的几亩地养活一家人,也实在太难了。为此,他把耕种之事交给瘦弱的妻子,自己又到离家不太远的随州一家塑料厂从事制图绘制图案工作。每月休息两天就回家帮忙妻子种田。随州这家工厂比不上广东,月工资比广东少一大截,两年之后工厂又倒闭了。经过同行介绍,他进入云梦县涤沦花厂工作。从事图案设计技术工种。可惜5、6年之后,这家企业也倒闭了。

潜心创作守护精神家园

时间如梭,一晃他已年过半百,体力大不如以前,只得回家守着几亩耕地。劳作之余,重拾画笔,只为圆儿时的梦想。

扎根农村,怀着对农村深厚感情,他的画作题材以农村生产生活、民风民俗、人文自然风光及新事新貌等为主。以淳朴的劳动场面为表现对象,画自己经历的农村生活,具有浓郁的乡土气息,充满泥土的芳香。如他以《丰收》为题的作品:一辆上世纪七八十年代十分流行的风车,一位戴头巾的妇女往漏斗口倒谷,一位男子在摇手柄转动齿轮,产生风力吹走秕谷;旁边另一位男子,正挑来一罗筐稻谷,排队等候。真实还原上世纪农业生产场景。

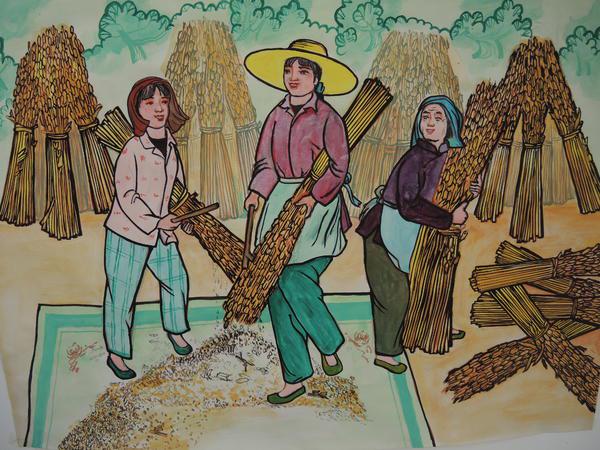

他的另一幅农民画《拷芝麻》,描绘婆婆、媳妇及姑子三个女人在田里一起拷(打)芝麻的场景。过去,由于生产效率低下,芝麻亩产量不高,芝麻油显得无比金贵。婆婆叹息嫁出去的女儿,担心女儿在婆家遭白眼受欺负,叫女儿回娘家帮忙拷芝麻,借此留一点芝麻给女儿换芝麻油吃。不料,婆婆的小心思躲不过媳妇的火眼金睛,媳妇也在现场时刻盯着。一个想给,一个不准给。往往,拷芝麻的现场,就是婆婆媳妇吵架的时候。因此,有俗话说:

婆婆背上背个鼓,到处说媳妇;

媳妇身上挎个锣,到处说婆婆。

他的这幅画,创作于上世纪九十年代后期,表现手法直白直接,人还是三个人:婆婆、媳妇及小姑子。但是,人物背后却是四个芝麻棚,暗示芝麻丰收,生活富足。家庭成员再也不会为一点点芝麻,动小心思;而是齐心协力共同劳动,画面温馨和谐。借此,反映改革开放后人民生活的改善,物质生活水平的提高。

棉花花开几个瓣?不是经验丰富的老农恐怕很难回答。任年发说:一般棉花开4瓣,高产的棉花开5瓣,长势不好的就只有3个瓣。绘画也是一门艺术,来源于对生活细致的观察,经过提炼又高于生活。因此,他创作反映棉花丰收的作品,棉花花瓣大多以4-5片为主。

云梦出土的青铜器举世闻名。为展示云梦深厚的历史文化,他多次前往云梦博物馆参观,一看半天,思索如何把优秀的历史文化,以组图绘画的形式传播给世人。目前已有初步构想。待作品完成之时,准备办一期画展。

时至今日,面对乡村生活的快速变迁,随着生活阅历的沉淀积累、创作环境改善、创作视野提高,他更加熟练自如运用民间绘画的艺术语言,以对农村生活的生动感受和乐观自信的生活态度,在农民画这片天地,努力创作,用心守护农村精神家园。