2021学年重庆七校高二下期末考试

16、阅读图文材料,完成下列问题。(18分)

材料一:六鳌镇是福建省东南沿海的一个半岛小镇,原为近岸孤岛,后因泥沙淤积而成陆连岛,年平均气温21℃,年日照时数2000—2300小时。小镇盛产的网红农产品—“六鳌地瓜”,因其粉糯可口、甜中带咸的独特口感而成为地瓜中的佼佼者。与普通地瓜不同,六鳌地瓜种植在海边沙地,皮薄如纸,肉质细嫩,收获时,农民们不用锄头等农具而采用人工手挖的方式。近年来,随着“六鳌地瓜”名气叫响,其他产地的地瓜纷纷冒充,致使六鳌地瓜价格一度低迷。目前,“六鳌地瓜”正在申请农产品地理标志登记。

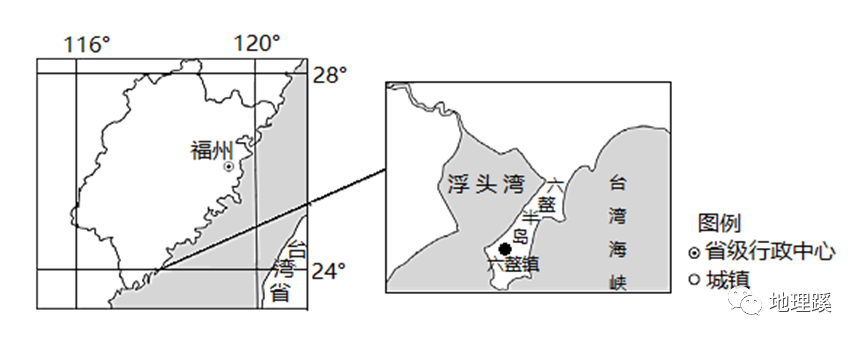

材料二:六鳌镇位置示意图。

(1)说明六鳌镇的农民采用人工手挖地瓜的原因。(4分)

(2)分析六鳌地瓜粉糯可口、甜中带咸的原因。(8分)

(3)农产品地理标志是指标示农产品来源于特定地域,产品品质特征主要取决于该特定地域的自然生态环境、历史人文因素及特定生产方式,并以地域名称冠名的特有农产品标志。简述“六鳌地瓜”申请农产品地理标志成功后带来的有利影响。(6分)

解题思路

本题以六鳌镇为背景材料,以六鳌镇的农民采用人工手挖地瓜的原因、六鳌地瓜粉糯可口且甜中带咸的原因、“六鳌地瓜”申请农产品地理标志成功后带来的有利影响为切入点,考查了农业区位因素、区域地理等相关知识及获取与解读信息、调动及运用知识的能力等。

解析及答案

(1)说明六鳌镇的农民采用人工手挖地瓜的原因。(4分)

答案:

六鳌地瓜皮薄如纸,肉质细嫩,用农具采挖容易破坏地瓜,影响外形美观;(2分)

种植在沙地,土质疏松,利于人工手挖。(2分)

解析:

地瓜,是甘薯(番薯、红薯)的俗称,一类薯蓣科植物。地瓜原产美洲,在哥伦布发现“***”后,因其适应性极强,故今日世界各地(热带、温带)多有种植,是重要的粮食作物(救荒上品。不论地之肥硗,无往不宜,合邑遍植,价甚廉,遇岁欠即以当餐,六畜皆食之)。

一般情况下,挖掘地下块茎,多需要借助农具(如锄头,省时省力,节省时间,减少对人身的损伤)。但是,“与普通地瓜不同,六鳌地瓜种植在海边沙地,皮薄如纸,肉质细嫩”。由此可知,六鳌地瓜采用人工手挖的方式的原因:一方面是地瓜种在沙地上,土质疏松(空隙大,黏性差),人工手挖难度小;另一方面,地瓜皮薄如纸,肉质细嫩,农具挖掘易破损(品相不佳,或不完整的话,不仅售卖困难,而且难以保存)。

(2)分析六鳌地瓜粉糯可口、甜中带咸的原因。(8分)

答案:

沙地,土质疏松,透气性好(不会出现土壤结块的现象);(2分)

日照时间长,光照强;(2分)

沙地昼夜温差大,利于地瓜糖分的积累;(2分)

海边沙地吸收了海水的天然盐分,促使地瓜甜中带咸。(2分)

解析:

自然条件、科学技术(劳动力、技术装备、生产技术、种植方式、耕作制度和信息化等)、社会经济(市场、交通运输和农产品消费状况等)是影响农业生产和布局的三大基本要素,即农业区位因素。农业生产对自然条件的依赖性,主要体现在气候(含光照、热量、降水、昼夜温差以及生长期等)、土壤、水源、地形等方面。

甘薯(地瓜)性喜光、喜温,不耐寒而较耐旱(主要分布在南北纬40°之间)。六鳌位于海边沙地,一方面土质疏松(空隙大),透气性好,利于作物生长,另一方面沙地类似某些地区的“砾石或鹅卵石覆盖田地”,昼夜温差大(沙土比热容小,日晒升温快,夜间降温快),利于地瓜糖分的积累。

其次,当地“年日照时数2000—2300小时”,日照时间长,光照长,光合作用强,养分积累较多(实际上,2000小时的日照,在全国来说属于“日照短缺”,如西藏拉萨的日照时长为3000小时左右。但是,既然这里的材料有所罗列,只能硬着头皮回答)。最后,六鳌地瓜“甜中带咸”,肯定与附近海水有关,即靠近海边,海水影响沙土,地瓜在吸收了海水的天然盐分后形成独特口味。

(3)农产品地理标志是指标示农产品来源于特定地域,产品品质特征主要取决于该特定地域的自然生态环境、历史人文因素及特定生产方式,并以地域名称冠名的特有农产品标志。简述“六鳌地瓜”申请农产品地理标志成功后带来的有利影响。(6分)

答案:

有利于“六鳌地瓜”形成品牌,提升市场竞争力;规范和保障六鳌地瓜的市场秩序;形成规模生产,带动农业产业化发展;有利于提升地瓜产品的质量。(任答三点得6分)

解析:

农产品地理标志是指标示农产品来源于特定地域,产品品质特征主要取决于该特定地域的自然生态环境(气候、地质、土壤、原材料等)、历史人文因素及特定生产方式(生产技术、加工工艺、当地专有技术等),并以地域名称冠名的特有农产品标志。因此作为地理标志不仅可以充当一个品牌,而且能进一步注册商标而受到法律保护。

由此可见,“六鳌地瓜”申请农产品地理标志,可以利用品牌效应,提高知名度,提升市场竞争力。其次,在国家政策、法律及民众的监督保护下,利于“打假”,且规范和保障六鳌地瓜的市场秩序(打击“李鬼”)。最后,在地理标志的保护下,可以助推当地民众规模化、规范化、现代化生产种植,带动地瓜产业化发展,提高地瓜质量。此外,发展地理标志等特色产业、促进传统产业优化升级,不仅顺应消费升级趋势、满足高品质生活需要,更能促进乡村产业振兴。

课外链接

甘薯,原产美洲,是印第安人培育的重要农作物。15世纪末,哥伦布航行美洲时发现了甘薯、玉米等作物,并将之作为礼物赠送给了西班牙国王和王后。此后,美洲大陆的农作物在欧、非、亚等洲逐渐流传开来。甘薯约在明朝后期从东南亚传入中国(万历年间已有记载),因来自番邦(外国),故又名“番薯”。

清陈世元(陈振龙五世孙)的《金薯传习录》记载:“番薯种出海外吕宋(今菲律宾)。明万历间,闽人陈振龙贸易其地,得藤苗及栽种之法入中国。值闽中旱饥,振龙子经纶白(禀告)于巡抚金学曾,令试为种,时大有收获,可充谷食之半。自是硗确(土地坚硬瘠薄。硗,音同敲)之地遍行栽播。”

清朝前期,甘薯在全国各地多有种植。清中期的乾隆、嘉庆年间(18世纪中后期至19世纪初),甘薯得到大规模的推广。**战争前后(19世纪中期),甘薯的种植已经遍布全国。甘薯、玉米、马铃薯等粮食作物的传入,大大增加了粮食产量,对明清时期中国人口的增长和贫瘠地区的开发产生了直接影响。

图片及部分搜索资料均来源网络(侵删)

文字 | 利之王

编校 | 南 璃

审核 | 利之王

欲探更多宝藏

请移步地理蹊公众号!