你能想到的关于芝麻的吃法,都在这儿了|豫记

芝麻是中原地区常见的一种油料作物,又称胡麻、油麻。在农人的眼里,芝麻的地位是金贵的,浑身上下都是宝。芝麻的花、籽粒、秆、叶都有着不同的用途,尤其芝麻叶,更能做出五味的美食来。豫记两位作者,分享了他们关于芝麻的诸多记忆。

01

打芝麻叶

梁永刚 | 文

豫记微信号:yjhltxdjm

在豫中平原的乡间,农人们有打芝麻叶的传统习惯。老家一带把采摘芝麻叶叫做“打芝麻叶”,虽然是方言,但用词极为准确。但凡打过芝麻叶的人都深有体会,打芝麻叶和采茶完全不同,采茶需要“蜻蜓点水”式的轻柔,是一片一片采摘的,打芝麻叶则需要手成环状,环绕芝麻秆用手使劲捋,自上而下,速度要快,随着芝麻叶片脱离秆时的唰唰声,多片叶子便同时收于手中。

鉴于打芝麻叶是个“力气活”,需要手有一定的力量,趁着惯性才能把几片芝麻叶捋下来,因此称为“打芝麻叶”。小时候祖父常对我讲,芝麻叶以前是庄户人家的救命粮。老家有一个顺口溜这样说道:“芝麻叶子多多藏,藏得少了受饥荒。芝麻叶,黑又长,两根面条半碗汤……”我上小学时,家里的生活条件虽然大有改善,但仍不宽裕,芝麻叶一年四季都当菜吃。

农人们对打芝麻叶颇有讲究,毕竟芝麻是经济作物,如果有个好收成能换来一些零花钱,是庄户人家一项重要的“收入”,因此选择一个打芝麻叶的**时节显得尤为重要。采摘早了,叶子太嫩经不起煮,关键是不利于芝麻成熟,容易造成芝麻减产;采摘晚了,又影响芝麻叶的质量,吃着口感不好。

在我的记忆中,农历七月初,芝麻茎上的小花开始挽顶了,底部的叶子开始发黄,此时是打芝麻叶的最好时节, 即使在一天之内,打芝麻叶也有个时间早晚之分。记得母亲曾告诉我,打芝麻叶最好在清晨。

清晨的芝麻叶上满是晶莹的露珠,湿漉漉的。母亲说,芝麻叶油性大,上面有露水打起来不粘手,叶子也完整。于是,天刚蒙蒙亮,父亲母亲手里掂着鱼皮袋,带着我和哥哥、姐姐下地了。乡谚说“顶叶嫩下叶老,中间叶肥色正好”,由于年年如此,我在潜移默化中也逐渐掌握了打芝麻叶的技巧,比如不要顶叶和下叶,不要有虫眼的叶子等等。

不多时太阳出来了,我的个子矮,还没有芝麻秆高,一会儿功夫就累得汗流浃背,小脸上被芝麻叶挂得火烧火燎,两只小手粘满了黑黑的油泥。趁坐在地头歇息的时候,我将手在脚下的草地上来回蹭了几下,捋下几个饱满的芝麻蒴儿,掰成两瓣,手指捏着两边对着嘴,使用巧劲弹开,里面的芝麻粒便争先恐后地冲进嘴里,嚼一嚼唇齿留香。母亲见我累得提不起精神来,只好让我先把打好的芝一鱼皮袋麻叶背回家,并嘱咐我回去准备一些烧锅的柴火。

柴火垛就在我家门前不远处,等我往返几趟把烧锅的柴火抱回家后,父亲母亲也背着满满两袋子芝麻叶从地里回来了,哥哥、姐姐手提肩扛地全是芝麻叶。新打下来的芝麻叶不能久放在鱼皮袋子里,容易起热腐烂,必须及时清洗干净后放锅里煮。

灶膛里的火生起来了,母亲将半袋子芝麻叶倒进滚水锅里,使劲按瓷实,盖上了锅盖,几番滚沸后,等芝麻叶完全塌了架,母亲用筷子搅动、上下翻几下,大概煮上十来分钟,原本墨绿色的芝麻叶变成了略带黄绿的淡黑色。

用指甲掐一掐芝麻叶梗,如果掐得动,就可以捞出锅了,整个灶房里都弥漫着一种芝麻叶的特殊香味……紧接着,母亲把芝麻叶团成团儿后放进盛满清水的盆子里,反复洗上几遍,等捞出芝麻叶后盆里的水依旧清澈,方可进行晾晒。

芝麻叶的原味很苦,洗不干净口感不好,尤其小孩子不爱吃。从清水盆里捞出的芝麻叶还冒着热气,母亲吩咐我们将其均匀地摊在院内的石板上晾晒,有时院子里地方不够还要搭在绳子上。只要不下雨,两天时间就晒干了,脱水后的芝麻叶子皱巴巴的,一条一条,乌黑匀称,去掉了芝麻叶的苦味涩味,只留下纯正的清香。

干芝麻叶要及时收藏起来,不然的话极容易返潮沤烂。一大堆干燥的芝麻叶虚头巴脑,很占地方,农家里的容器往往盛装不下,于是农人们便想出了一个办法,找来一大把细长柔韧的麦秸秆,取出几根将根部拴在一起,然后四散开来平铺在地,把晒干的芝麻叶堆放在上面,再从四周将麦秸秆的梢部一点点收拢起来绑在一起,于是杂乱无章的芝麻叶摇身一变成为硕大的石榴形状,一兜兜并排挂在屋里的土墙或者门外的屋檐下,提溜硕果的,看上去煞是有趣。乡谚说“芝麻叶揉三遍,给肉也不换”,晒干的芝麻叶因其颜色发黑,故而在乡间又被称为“黑菜”。

02

给你说一溜有关芝麻的美食

赵丽 | 文、图

豫记微信号:yjhltxdjm

芝麻分夏、秋两季,分黑白两种,黑芝麻因出油少,种家少;乡下的农人们多数种白芝麻,产量多,用途广。芒种之前是种芝麻最好的时节,黄淮地区的农户多在此间播种,称夏芝麻。俗语说:夏至种芝麻,头顶一枝花。夏至之后再种就晚了。

麦罢的雨后,土地疏松,温度适宜。父母起个大早,带着备好的农具,一人推着、一人拉着耧耩上芝麻,之后用脚踏实,不再覆土,让其自然生长。过不多久,就出苗了,要不了两个月,只要地沃,芝麻很快能窜至腰身高。

芝麻开出白花,离熟已不远了。在我的记忆中,母亲此时会掂着竹篮下地,看看今年的收成,掐些嫩秧秧的芝麻叶带回家。菜叶带回家,清洗是不可少的过程。

母亲根据自己以往的经验却说,芝麻叶因为油大,不能洗,芝麻叶水洗后,一是吃着涩,二是叶子嚼不透,很难吃。她点着柴禾把锅烧旺,添上水,放刚摘回来的芝麻叶,等看到滚水锅里的水变得绿油油的,用筷子扒拉叶子,像粘住了似的,说已经差不多了。

她用漏勺把芝麻叶捞出来,放盆里清洗几遍,把叶子抓成团,在案板上拦腰切几下与葱花一起调拌,再洒点盐,拎几圈香油,一盆好吃的凉拌芝麻叶就出炉了。芝麻叶绿莹莹地透着清亮,味道自然鲜美,在农家单调的饭食中,这是随季生长的好菜。

母亲把剩下的芝麻叶摊在簸箕上在太阳下晾晒,晾晒好的叶子干成小小的薄片,发黑,不含水分了,装入袋子里。等秋冬两季,想吃芝麻叶面条,掏出干巴巴的叶子在水里浸泡一会儿,叶子就软了。下到锅里,一样的有味道。

立秋前后吃芝麻叶面条,易用小麦粉和面,往年的豆面在夏季容易生虫,易生滞黏气。等中秋时节,暑热一过,大豆收割打成豆面,就可以做了。吃惯了蒜面条、蒸面条,好吃的豆面条开始上桌面了。

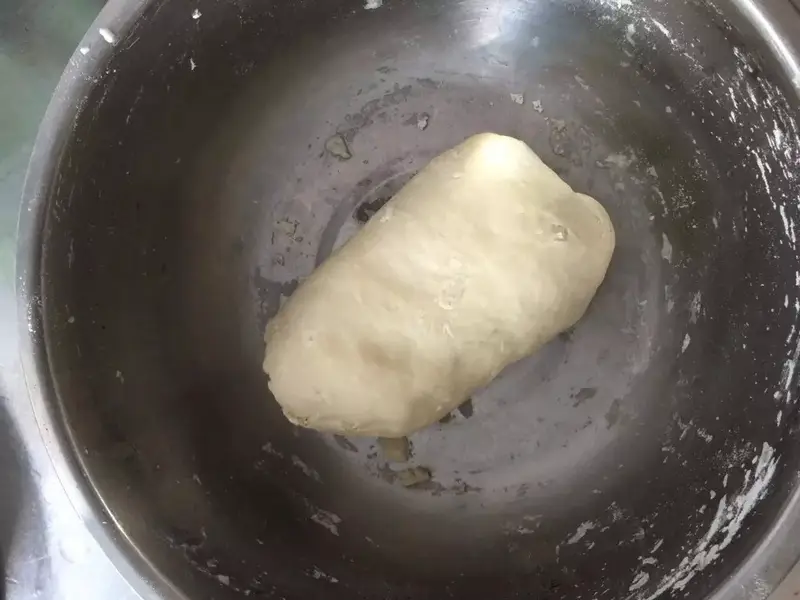

和面的瓷盆在锅台上亮蹭蹭地闪着光,母亲从缸里舀上两瓢面,抓两把豆面,掺在一起和。我曾嫌豆面掺的少,母亲说豆面不可掺多了,豆味盖过小麦面,擀出来的面条粗脆不好吃,就不“黏”了。母亲左手拿半碗水在面盆里洒着,右手不停搅拌着,和着,揉着,不一会儿,一个圆圆的面团和成了。她擦了一把汗,洗洗手,去屋里歇着,又过了一会儿,去灶屋兴面。面兴到劲, 揉搓好面团,她用擀面杖均匀地擀着,洒着面醭,直到擀成圆圆的大大的面片。面片折叠几下,只见她一只手轻按着另一只手拿刀“啪啪啪”切着,短短几十秒,一排刀工齐整的细面条就成了。

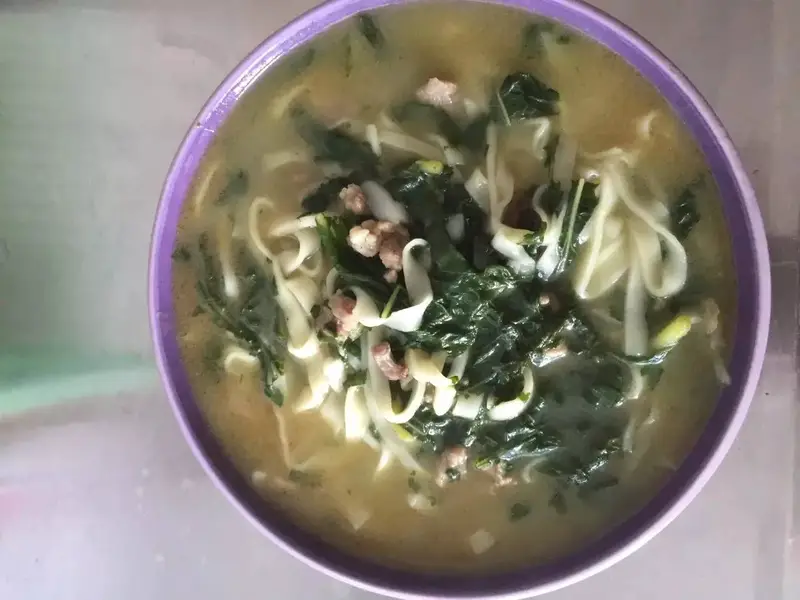

我在锅台边添柴烧锅。只见铁锅的边沿不住地冒白气,母亲掀开热气扑面的锅盖,把面条下进锅里,放两勺盐,尝尝盐味;面滚起来后,用勺子推着锅底,把切好的调拌好的芝麻叶下进去,香油呢,细细地拎几下。锅里飘来的香味令人馋咽,迫不及待地盛一碗,细软的面条里漂几许绿叶,黄腾腾的豆面香中加自然叶香,绵软入口,味道浓郁,吃完一碗,还要再盛一碗,胃口的这种满足感渗入记忆,无论走多远,都无法打散。

农历八月十五前后,天气转凉,芝麻开始收割了。母亲在田间地头铺一张干净的塑料布,把扎好的成捆的芝麻杆朝下摔打,只见蚂蚁大小的芝麻纷纷落下,一会儿落成一堆。这些刚收的芝麻烙焦馍最好吃。

母亲烙焦馍又快又好。她在和面时放芝麻和少许盐,兴一会儿,和成面团,切开,分成小面团,擀成薄薄的片状;母亲的巧手象织布时一样利落,不一会儿,擀好十几张,铺满了案板。她找一处避风的地方把两块砖头立起来,上面顶鏊子。

先抱小堆芝麻杆、秸秆放身边,引着火后,把擀好的烙馍贴上去,看有小黄花出现了开始翻面片, 大约一分钟左右即熟,挑了往蓝里一放,等慢慢冷凉,一张酥香薄脆的焦馍算是完工了。咬一口,满嘴的香脆芝麻味,好吃停不下来。我后来去城里上学,八月十五回老家,母亲会提前烙好酥香麻脆的焦馍,又炸芝麻盐让我带回家。

香喷喷的芝麻盐是不可缺少的加饭佐料。母亲知道我胃潮,吃不惯蒜汁,等芝麻下来,就用簸箕把好芝麻簸出来炸芝麻盐吃。她用小火烧锅,把芝麻放锅里来回翻,听到噼里啪啦的声音,让其欢快地跳会儿舞,等芝麻发黄时倒在案板上,待凉了些,掺少许盐,用擀面杖擀碎,小把子扫着密封在瓶子里。想吃时倒出来,或洒碗里,或拌菜,等馒头出锅时,夹些母亲做的那一罐子调和众口、百吃不厌芝麻盐,简直是上等美味。

芝麻还有很多吃法。打外焦里软的烧饼或做酥松易化的芝麻饼,炒香甜巴脆的芝麻糖,熬粥、榨油……样样少不了它。真是小芝麻,大用途。

(部分图片来源于网络)

作者简介:

梁永刚,河南平顶山人,中国散文家协会会员,现任河南省平顶山市新华区政协秘书长。

赵丽,项城人,河南省作协会员,项城作协副秘书长。

豫记版权作品,转载请微信80276821,或者微博私信“豫记”,投稿请发邮件至

yujimedia@163.com

豫记,全球河南人的精神食粮!

本文为头条号作者原创。未经授权,不得转载。