明清“湖广填川”之“麻城孝感乡洗脚河、喜鹊河”今安在?

图文:尹国爱

元末明初和明末清初的两次大规模“湖广填四川”移民浪潮,今属湖北省的麻城市都是移民的“圣地”。这里是大量“填川”移民的原居地。

事实上,麻城是一个移民中转站,既有麻城孝感乡人迁入四川,也有外地移民在麻城稍作停留后向四川迁移。“江西填湖广”,"湖广填四川"等在同时进行。

元末明初的大移民是中国移民史上第三次大移民,即长江流域由东向西移民的开始。麻城,特别是麻城孝感乡的移民在这次移民潮中起到了主力军的作用,产生了巨大而深远的影响。

元末大批麻城人随明玉珍入川、或者招乡民入川等:至正二十年,陈友谅杀徐寿辉后自立称帝,明玉珍不服,与陈友谅断绝联系,自称陇蜀王,至正二十二年称帝,国号夏。明初有大量麻城原居民入川。

明末清初,地处西南的巴蜀大地经历了历史上罕见的天灾人祸:从平定杨奢叛乱造成大量人口死亡开始,紧接着便是张献忠三进三出的“屠川”,吴三桂在四川的疯狂烧杀,明官军和四川地主武装的杀掠。瘟疫、大旱、水灾甚至虎灾也接踵而来,给四川的社会经济造成严重破坏,人民生活苦不堪言。清初,朝廷为迅速恢复四川的生产,采取了招还流遗,鼓励移民入蜀等垦荒的措施,再次推动了大批湖广移民入川大潮。麻城人因有明代入川移民的广泛联系,在清初一系列优惠政策的吸引下,在这次移民大潮中,再次充当了先锋,从而也使“麻城孝感乡”逐步演变成巴蜀外籍移民最响亮的移民祖籍地,进而使麻城孝感乡的影响进一步扩大,成为巴蜀移民的共同记忆符号。

历史上麻城孝感乡移民入川至少有以下四种原因:

一是逃避赋税自发移民。明初皇帝报复藩王,导致江西赋税过重,农民不堪其苦,于是向邻省赋税相对较轻且有亲缘关系(宋代有江西人大批入麻)的楚北麻城迁移,此后又向无赋税且土地面积广阔的四川迁移;

二是麻城土著避移民而迁。元末明初从江西迁来的大量移民,势力强大,麻城孝感乡当地土著屡受欺压,被迫迁移;

三是政府组织鼓励动迁。明末清初,随着四川连年战乱,人口锐减,清政府组织大规模移民,并鼓励垦荒,“插占为己,视为永业”,并免税10—20年,奖励耕牛种子;

四是明玉珍、张献忠等农民起义军招兵入川。一是元末红巾军起义,将领明玉珍是随州人,毗邻的鄂东北一带是起义的策源地,参军人数甚多。明玉珍入川后,建立大夏国,有40万人入川,其中,大部分为鄂东北乡亲,尤以麻城孝感乡人为数最多。二是明崇祯十六年(1627年)4月,麻城士民聚众造反,迎请张献忠进麻城,有五万七千人编入张部另立“新营”,后入川征战。这批军人在兵败后,将士隐姓埋名,称自己为明初从麻城孝感乡迁来的老民。

据有关资料介绍,孝感乡的范围今北至鄂豫边界,南至武汉市新洲区东北界,东为红安紫云乡之西界,西为红安华河区西界。地跨今红安县、麻城市。包括今麻城市白果镇北部、铁门岗乡、歧亭镇、宋埠镇、中馆驿镇、顺河镇南部、南湖街道办事处、龙池桥街道办事处南部、鼓楼街道办事处南部,以及今红安县城关镇、杏花乡南部、永佳河镇、八里湾镇和太平桥镇的河东部分。面积为千余平方公里,今麻城尚有南湖办事处“古移民码头”(原孝感乡高安河)、鼓楼办事处沈家庄“古孝感乡都”、岐亭镇杏花村、五脑山帝主庙等元明清移民遗址、遗存。

为此麻城市先后成立了麻城“孝感乡现象”研究学会,修复了高岸河移民码头,开发了孝感乡都沈家庄,建设了移民博物馆等。

据《麻城县志》记载,在明初至清代四、五百年间,湖广填四川,麻城包括江西大批移民,从五脑山洗脚河背井离乡,远徙巴蜀大地。大规模的人口迁移,及其迁移后通过“麻乡约”的相互往来,五脑山一直被麻城先民奉为根祖圣山。

明朝洪武九年,当时的政府设置麻城厅,负责七县移民事宜,并在孝感乡设立乡督,统筹办理移民手续。大量外地移民都是在孝感乡稍作停留,并领取印有“麻城县孝感乡”字样的路条进川,这部分人的后代,有很多因此从祖辈口口相传的记忆里认定自己祖籍是湖北麻城孝感乡的。

民间自古有“湖广填四川,麻城占一半”之说。如果有人问起某人祖籍何方,许多四川人和重庆人都会告诉你:“我的祖籍是麻城孝感乡,我们祖上是湖广填四川上来的。”许多家谱记载,祖籍“湖北黄州府麻城县孝感乡”。许多支系的族谱或老人口传都说,入川始祖来自“湖广麻城孝感乡高坎埝(高杆堰、高阶檐)洗脚河、喜鹊河。现已明确,当时的麻城县孝感乡都就是现在的麻城市鼓楼办事处沈家庄。这儿是湖广填川的移民集中出发地,湖北各地入川移民均在此集中出发。至于各姓氏入川始祖的具体而详细的家乡地址,需要细查。因:据相关资料,当时,为移民所需,麻城临时升格为散州,统辖一州七县。即:蕲州、黄冈(今武汉市新州区)、麻城、黄陂、蕲水、罗田、广济、黄梅。此外,在洪武九年,曾有德安、随州和应城、孝感划归黄州府管辖。

清朝康熙九年的《麻城县志》中明确记载:初分四乡,曰太平,曰仙居,曰亭川,曰孝感。统一百三十里,里各有图。(明)成化八年(1472)年。以户口消耗,并为九十四里。复并孝感一乡入仙居,为三乡等。

经过多方考证,麻城县四乡设置和孝感乡的存在,至少可以上溯到唐朝,孝感乡应该地处今天麻城市的南部偏西,乡都则在今天的沈家庄附近。

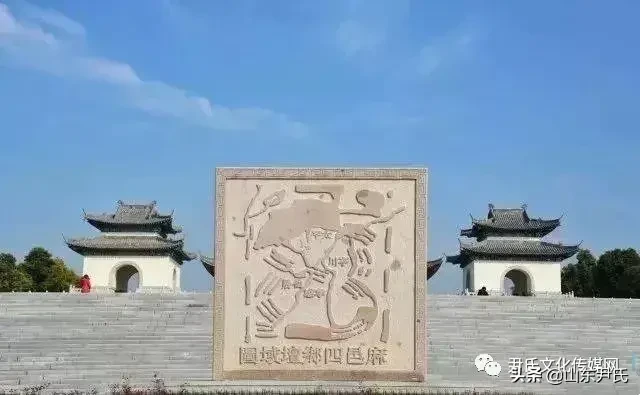

沈家庄村村口还屹立着一座醒目的牌坊,上书“孝感乡都”。在牌坊的背后,还有一座孝感乡都碑。

据清光绪《麻城县志·户口志》所记载的明嘉靖35年和明万历47年册定麻城人口数,对照清代初年册定人口数推论,明末清初有约有3万多人移民到了四川。

这里是“填川”移民的集散地,中转站。

大量的非麻城籍移民集中在这里,稍作停留后,然后继续踏上入川之路,也有的则定居数代后再迁移入川。这些移民也大多自称麻城人。

尹氏族谱和其它许多家族族说到麻城的两个地名,高倌(杆)堰洗脚河和草鞋街等。

洗脚河,其实正规的名字叫举水河,发源于大别山南麓麻城境内,全长165.7千米,素有鄂东第一河之称,是长江主要支流之一。当时很多移民就是从麻城上船,沿举水河进人长江,继续西上,经三峡入川。

故土难离,临别依依,路途遥遥,前途茫茫,出发之前,人们把双脚伸进举水河里细细地洗,让清澈的河水为自己洗去尘土,洗去霉运,带来平安和好运,然后换上一双新草鞋,踏上漫漫长途。渐渐,在举水河洗脚,换新草鞋,就成了入川移民出发前的仪式。久而久之,人们就根据谐音,把这条河称作洗脚河,把河边的街叫做草鞋街。

还有的入川移民把这条河叫做“喜鹊河”。如:官渡镇桐子园陈氏,称原籍麻城孝感喜鹊河,入川祖陈世俊,与妻耿氏,带着一个幼子历尽艰辛入川,起初落官渡凉水井,以后人口繁衍,这一代就以陈家梁子为名。

民间认为,喜鹊是吉祥之鸟,是报喜的鸟。传说喜鹊搭的巢里,有一棵吉祥的瑞草,这棵瑞草放进水里,它不会顺水漂流,而是溯流而上。入川移民也正是将要沿着长江溯流西上。人们又根据谐音,把举水河叫做喜鹊河,就表达了对迁徙到四川能够平安吉祥,顺顺利利,开创出一片新天地的强烈的美好愿望。

麻城孝感,入川移民深藏于心的祖籍地!

洗脚河,喜鹊河都是入川移民幸福祈望的寄托!