河北农民翻身史:大字不识一个,用高粱杆做的东西却被博物馆收藏

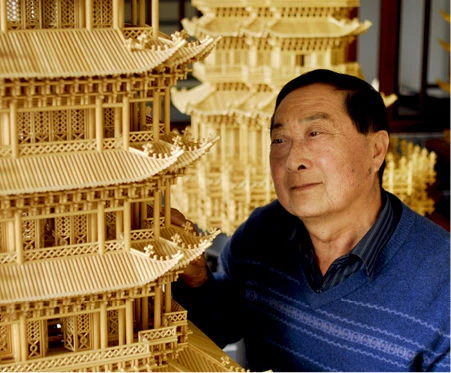

他没有什么本事,唯一的本事就是将用来烧饭的高粱杆,做出足以复刻梁思成笔下的古建筑模型。

在河北廊坊的永清县,如果我们沿着高速公路行驶,难免会发现这里实在还是个乡村。只不过绿意盎然的乡间小道中,曾经隐藏着一个奇人:

他能用平平无奇的高粱杆,做出一个又一个精美的古建筑模型,用中国农民的智慧,让那些历来收藏金银珠宝居多的博物馆主动上门求收藏,甚至连不少艺术馆都将其收录其中。

(备注:文中配图均为这个老农的作品)

高粱杆里的别有洞天

其实,这个人唤作徐艳丰,是永清县的一个已经花甲之年的老农民。他没有什么别的喜好,唯一的喜好就是在平日里忙完农活后拨弄高粱杆。谁曾想,这一拨弄居然让他整出来了个非遗。

没错,就是那种在乡野里寻常可见、被农民们捡回来当做柴火烧的高粱杆。

1962年夏天,那一年11岁。有一天,他和同村的一个玩伴一起到田地里打猪菜。就在他路过菜园子时,他听到了蝈蝈叫。两个人听着声音寻过去,看到了一个方方正正的蝈蝈笼。

这个菜园子的主人叫高善福,他看到两个孩子兴致高昂,倒没有怪罪他们未经允许就进入自家的菜园子,反而问了他们一声:你们俩喜欢蝈蝈吗?

两个孩子自然如小鸡啄米一样频频点头,高善福笑了笑说:既然你们喜欢,那就送给你们吧。就这样,那天傍晚,徐艳丰拿在手上的,除了猪菜,还有一笼蝈蝈。

徐艳丰一方面看着蝈蝈叫唤,一面看着蝈蝈笼。到后来,对蝈蝈笼的喜爱反倒胜过了蝈蝈,他决心“依葫芦画瓢”,做一个蝈蝈笼。在他的老家,其他东西没有,就数高粱秸秆多。

徐艳丰只得就地取材,开始了自己做蝈蝈笼的尝试。常言道:万事开头难,第一个蝈蝈笼甚至还没有拼起来,就因为高粱杆的槽挖得太大,两根高粱秸秆一咬合就散了。不过,吸取了教训的徐艳丰大概确实天赋异禀吧,居然在第二次就做成了。

就如我们小时候刚学会骑自行车后,总喜欢骑个不停。要说骑自行车哪里好玩,其实也没有,就是想一直骑着被风吹罢了。

初次做成蝈蝈笼的徐艳丰被激发了兴趣,从此只要看到什么有意思的玩意,他都会记在脑海里,回家后就拿着高粱秸秆照着做一个,比如他就曾经在看过一眼灯笼后就用秸秆来一次升级版的“还原”,非但结构一样,还改成了更美观的六角形。

如果没有领路人,也许徐艳丰只会将高粱秸秆当做一种兴趣,但一个人的出现却成为了他人生中的贵人,也就是他二爷爷。

徐艳丰的二爷爷,虽然也是个农民,但对各种掌故倒是信手拈来。他有一次来到徐艳丰家中,看到那摆放在桌上的六角形灯笼,就给他讲了个朱元璋让工匠建紫禁城角楼的故事。在故事里,工匠只能依据朱元璋的想象,压根无法建出来,幸好遇上了用秸秆扎成的多层蝈蝈笼,就效仿做出了紫禁城角楼的样型。

就这样,“原来秸秆还可以用来做古建筑模型”的想法开始在徐艳丰心中激荡。从这以后,徐艳丰开始了自己的扎刻生,从小凉亭到大阁楼,再到后来他甚至做出了个天安门的模型。

所谓扎刻,其实是两个部分,“扎”指用“六柱锁扣”搭建各种各样的结构,而“刻”是指秸秆编结时的开槽和挖槽。在制作时,往往需要要用锥子扎眼,再用竹签固定,两两相互咬合,便为扎刻。

下图是徐艳丰用高粱杆制作而成的用于扎刻的零部件,可谓是巧夺天工,浑然天成:

说起天安门的模型,如今已经年逾花甲的徐艳丰依然激动不已,那是他用了三年的作品,更是他用来表达对伟人的崇敬之情的作品。

那时候,徐艳丰才14岁,往日里做模型往往就是对照着有古建筑的年画。只不过,这一次村子里来了电影放映队。在看电影时,他看到了天安门上的毛主席,他就希望能做一个天安门来表达崇敬之情。

可是,电影中的画面实在太短了,一晃而过,根本来不及细看。为了能看清天安门,徐艳丰跟着电影放映队一连跑了七个村子,看了整整七遍,虽然记忆深了点,但细节上却不甚满意。

终于,临到春节的时候,村里给家里送来了年画,画中恰好就是天安门城楼。他用了好几天的功夫仔细揣摩,可算确定好了天安门的比例尺。就这样,他日复一日地用了三年零七个月的时间,用高粱秸秆作出了一座天安门的模型,从城楼到城墙,从水桥到华表,当真是“凡所应有,无所不有”。

后来,他的这个模型被当做礼物送到了日本,成为了那个时期中日友好的文化桥梁之一。

高粱杆里的工匠精神

在小言看来,中国民间从来不乏“高手”,只不过他们的绝技往往不被外界所知晓。有些爆款视频里的连环发卡弯让不知名的五菱神车火了,但更多像这样用一生来精磨技艺的人却大多隐居世外。而我,就是要将他们的传奇写成故事。

或许恰如徐艳丰所言:很多看到我作品的人总会将我视为传奇,但当一个人用一生去钻研一件事情时,每一个人都会成为传奇。

徐艳丰之所以能成为大师,归根结底就在于他在高粱杆里都践行着“工匠精神”:

比如在制作架制时,他运用的其实是源自于我国古代的木制榫卯结构,不用任何胶合,自然也就有浑然天成之感。

又比如在秸秆的选材上,我们会发现徐艳丰拿出来的高粱秸秆往往仅有一毫米细,但却弹性有佳。原来,为了能更好地搭建古建筑模型,他甚至专门培育了这些红高粱秸秆,非但质地坚硬,而且坚韧细长,是用来扎刻的好材料。

要知道,扎刻艺术之绝,并非是用材讲究,而是在制作古建筑模型时的精准度。毕竟,即使是最底层偏差的一毫米,在越往高层垒时就会偏差得歪歪扭扭。

遗憾的是,虽然扎刻作品看上去精妙绝伦,很多人看到后也赞叹不已,但愿意传承这门艺术的人却越来越少了。在徐艳丰看来,扎刻作品制作起来实在是费力,从选材到工艺无不需要“皓首穷经”般的毅力。难道这门老祖宗传承下来的记忆真的要失传了?

更遗憾的是,在徐艳丰身患尿毒症后,他的子女为了父亲的传承,辞去了工作,耗费了无数时光,总算也有所成就,得到了包括父亲在内的诸多专家认可。但这样的坚持又能持续多久呢?

收入低,出成绩慢,后顾之忧多,成为了包括扎刻在内的非遗传承共同的难题。直到今天,我们依然在等着破题之法的出现。

但无论如何,徐艳丰的成功依然证明了“自古民间出大神”,更印证了人民群众确实是历史的创造者。