曲法纯:家庭老照片记录温情时光

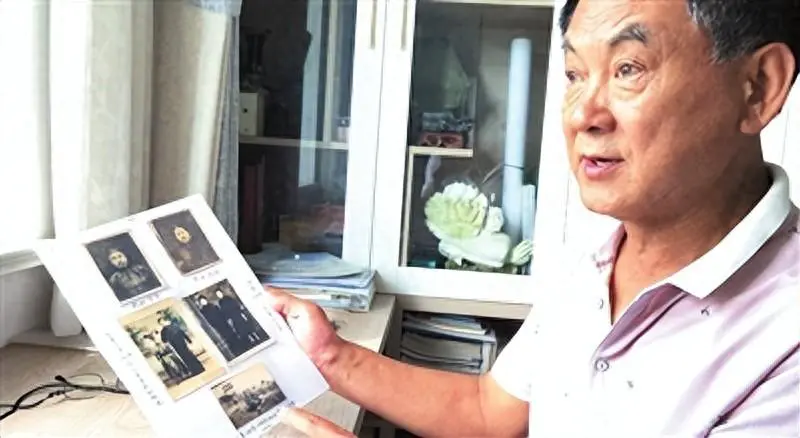

在青岛市市南区一座老楼内,退休老人曲法纯正细细端详着手中的一张黑白照片。照片中,一对年轻夫妇笑容灿烂,他们身旁依偎着四个孩子,最小的那个被奶奶抱在怀里。这张照片,记录了一个普通家庭的温馨瞬间,也承载着曲法纯对父辈的深深怀念。

曲法纯,1953年出生于青岛,他的童年、青春,乃至一生的轨迹都与这座城市紧密相连。退休后的十多年,除了为父母养老送终,他还投入了大量的时间和精力,将家族中的老照片整理成册,让后人能够从中感受到那份深厚的家族情感和对青岛这座城市的特殊记忆。

爱的见证:父母第一张生活照

“这张照片,是1950年我父母在青岛拍摄的第一张照片。”曲法纯指着一张泛黄的照片说:“父亲当时在青岛纺织工业局从事会计工作,工作稳定后,便把母亲从老家接到了青岛。这张照片是他们爱情的见证,也是他们新生活的开始。”

1951年,单位给父亲分了一套20多平米的小屋。虽然空间不大,但这里却充满了欢笑。“从1951年到1962年,父母亲先后生育并含辛茹苦养育了我们兄弟姐妹四人。”曲法纯说,随着孩子们逐渐长大,父母在这间房子中间隔起壁子一分为二,并在里间搭起吊铺。此后,他们一直在这里住了近四十年。曲法纯说:“我和弟弟都是在这间房子里结的婚,我女儿和弟弟儿子的童年也都是在这里度过的。”

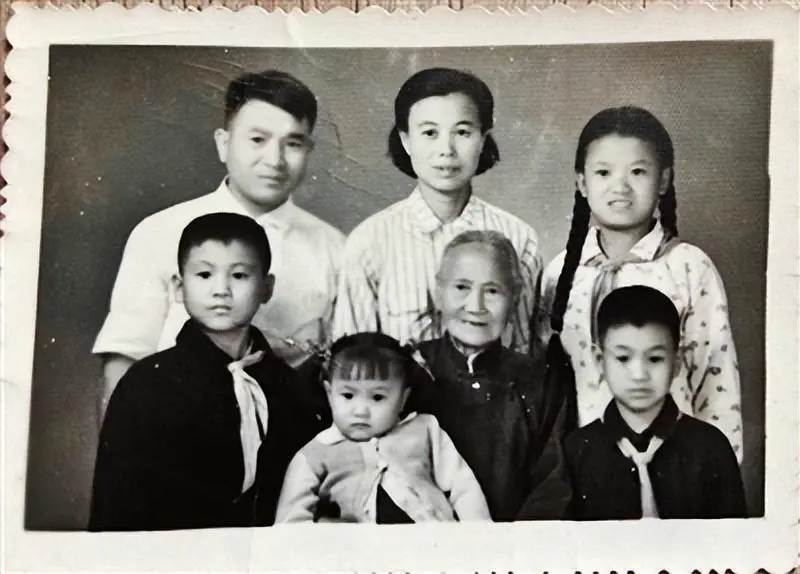

团聚瞬间:一张珍贵的全家福

在曲法纯的收藏中,还有一张特别珍贵的全家福。照片拍摄于1965年夏天,曲法纯说:“这是我们家第一张全家福。”曲法纯回忆道,父亲作为家中最小的孩子,有幸接受了六年的小学私塾教育。“对于父母和两位哥哥给他创造的读书条件,父亲始终念念不忘。”曲法纯告诉记者,爷爷去世后,父亲经常将奶奶接到青岛来住,以尽孝道。

“当时奶奶来青岛,我们全家都很高兴,爸爸提议去中山路的美丽照相馆拍全家福,我们姐弟三人都戴着红领巾,妹妹只有3岁,被奶奶抱着。”曲法纯指着照片说。他记得奶奶当年坐长途汽车来青岛,早晨6点出门,其间五六个小时的路程,到青岛已经过了吃午饭的时间。“奶奶回去的时候,爸爸每次都把青岛最好的钙奶饼干和高粱饴软糖给奶奶带着。”聊起往事,曲法纯滔滔不绝。

离别留念:承载着姐姐的付出

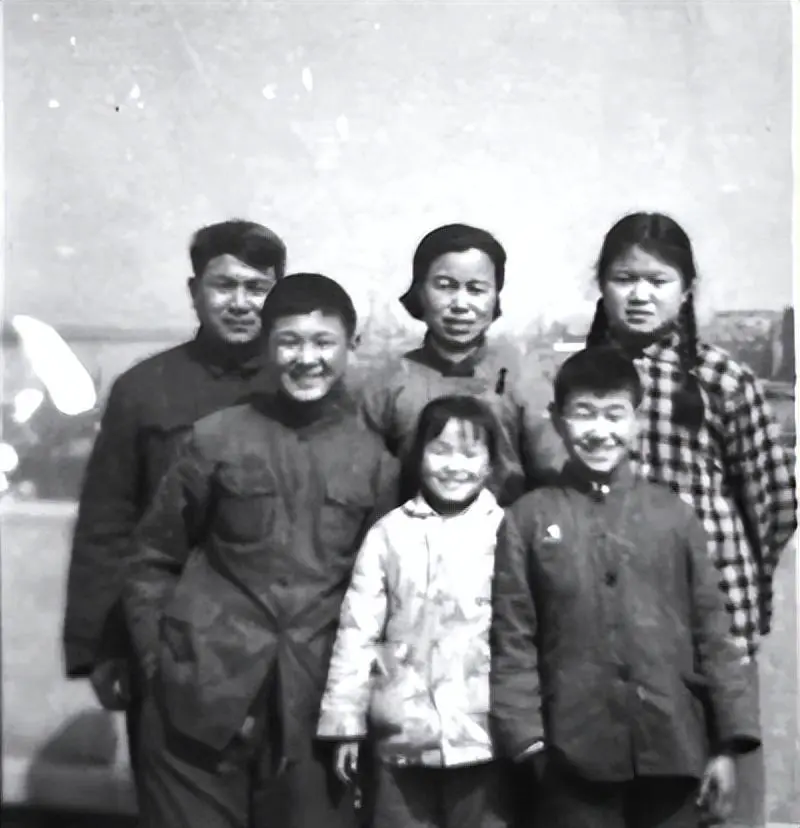

在曲法纯的记忆中,还有一张特别的照片——姐姐下乡前的全家合影。

他回忆道,1967年姐姐初中毕业时正值“文革”期间,根据当时的政策,家中有两个年满十八岁孩子的,必须一个上山下乡,另一个才可以就业。姐姐作为家中的老大,主动选择了下乡。“姐姐觉得她是女儿又是老大,所以把就业的机会让给了我。”曲法纯感慨道。他记得姐姐走之前全家人都非常不舍,尤其是父母担心她在农村受苦受累。然而姐姐却坚强地面对了这一切。

“这张合影是我们全家人送姐姐上山下乡前的留念。”曲法纯说,姐姐下乡前,姨家表哥借来同学家的120型照相机,来到他们居住的山西路17号,提议在五楼楼顶平台给他们拍张全家福。照片上,每个人都面带笑容,但眼神中却透露着不舍和牵挂。

“1968年,姐姐下乡到临朐县辛寨公社大峪大队,和千千万万知青一样,在农村不知吃了多少苦,受了多少累。然而,她回家探亲从来都是报喜不报忧。”曲法纯说,在农村,姐姐多次被评为优秀知青。1970年,县办企业临朐农机厂从优秀知青中选拔就业,姐姐被第一批录用。同年,延期一年毕业的曲法纯,就业到了青岛农业机械厂。曲法纯说:“我始终对姐姐怀有一颗感恩的心。是她的付出,让我有了更好的生活和发展机会。”

如今,曲法纯将这些老照片整理成册,并配以文字介绍。他希望通过这些书册让子孙后代感受到家庭的温暖。同时,也让更多的人了解青岛的历史和文化。记者 尚美玉

扫码观看精彩视频

如果您用心保存着多年前的老照片,如果您还记得照片拍摄背后的家风或温情故事,请将它们记录下来与我们分享。此外,本报编辑部联合爱心企业举办的公益助老“出书”活动,也在火热进行中。本报为每位计划“出书”的老人送出1万元补贴,并在文稿整理、编辑校对、印刷出品等方面为老年人提供全方位的服务。

如果您想为自己或家人、社会留一份文字照片史料,请拨打本报编辑部电话(0532)66988698报名参与。

编辑:尚美玉