腊八粥里乡愁浓

这一碗甜甜糯糯的腊八粥,是在父亲去世后的第13个年头,我用家乡的黍米,给自己熬的对我来说真正意义上的腊八粥。

我的家乡是河北省保定地区的一个小山村。村子四面环山,村南一条清清的泉水。小时候,山不青葱,水却充足,耕地也不少。每年秋分时节,乡亲们在村边的大片田地上种下小麦,来年便收获黄澄澄的果实。而山坡上的梯田里,则遍熟了各种豆子,谷子,高粱,红薯,花生,更有,黍子。对,我念念不忘的黍子。

谷雨前后,乡亲们便等待老天下一次透雨。有了这雨水的滋润,秋天成熟的庄稼就要播种了。这个时候,父亲总要选不大的一块地,种上黍子。经历了夏日酷暑的洗礼,秋日凉风的吹拂,黍子渐渐成熟了。

它比谷子成熟得早一些,早早就吸引了成群的麻雀来啄食。为防止麻雀糟蹋,父亲天天去看一看,熟了一批的就用抓镰(老家一种收货黍子的农具,一个刀片,一头锋利,另一头用布包了,再缝上一个细绳,用时大拇指伸进细绳里防备它掉下来,也便于用力。用锋利的一头轻轻一割,长黍子穗子就被割下来了)把黍子穗子掐下来带回来。这样三两次,黍子都被背回来了。

母亲让父亲搬一块表面很粗糙的石头,开始搓黍子。一把黍子拿在手里,另一只手按住黍子穗子在石头上使劲搓,搓,搓,黍子粒簌簌地从穗子上落下来,一会儿,石头跟前就起了一小堆,然后堆成一大堆。

我也帮母亲搓黍子,小时候是玩儿,搓着玩儿,抓一把黍子再慢慢松开,看黍子从手里滑下去,又堆成一堆,;长大了是干活儿,但也充满了乐趣。搓好黍子,晾干,装进袋子里。

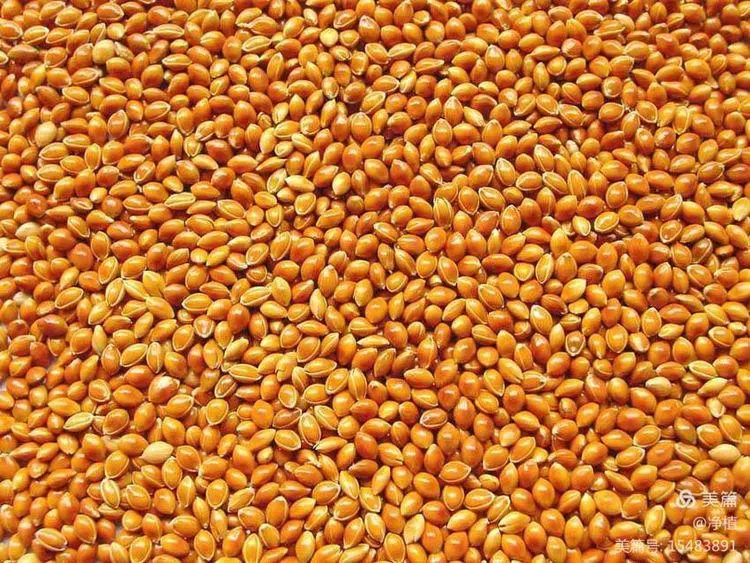

一直等到腊八节,它才隆重登场。腊月初七,母亲把黍子粒晾一晾,倒进碾子里,父亲或是姐姐推了碾子转呀转,母亲跟在后边扫扫扫,拿簸萁簸簸簸,黄灿灿的黍子米出来了!

腊八节早上,母亲早早起来,灶糖里燃着红红的火焰,大锅里煮了红红的小豆,甜甜的大枣,枣和豆在锅里沸腾,翻滚,碰撞,枣的甜和豆的沙在大锅里融汇,枣软了,豆裂了,黍子米该下锅了。

母亲把黍子米淘一淘,认真地把它下到锅里,锅里的东西继续翻滚,米越来越粘稠,咕嘟咕嘟的冒泡声在耳边绵绵密密地响着——腊八粥熟了。

母亲先盛一碗供灶王爷,一碗供老天,一碗供祖先,然后就轮到我们自己吃了。我喜欢吃腊八粥,因为粘稠,用筷子一搲,就挑出一口来。枣是甜的,豆是沙的,米是糯的,嘴里香香甜甜滑滑的,真的是唇齿留香回味无穷的感觉。要不是母亲怕吃多了不消化不让我多吃,我是真不愿意放下碗啊!

腊八粥就这样印在了记忆里。这是家的味道,更是母亲的味道。无论是搓黍子,还是推碾子,还是熬腊八粥,都是深印在脑海中的母亲的记忆。

而今,母亲弃我而去已经是14年了,在她去世后,父亲还在,我跟父亲一起熬了一次腊八粥。父亲也在母亲去世后第二年抛下了我,再没有人为我种黍子了。我后来在超市买过一次黍子米,但因为黍米放时间长了就苦,我熬的那粥,徒有其表,吃起来却是苦的。我再也没有买过黍米。

今年忽然又想起母亲的腊八粥,腊月初五赶集特意去寻,竟然给我找到了!毫无悬念,我买,回来就熬,果然还是熟悉的感觉。

我细细地品,慢慢地吃,然后,泪水悄悄地流了下来。我不知道,我一直念念不忘的,到底是这甜甜香香的腊八粥,还是那记忆深处的父母的味道。#心情计划#