黄淮海8个省:夏玉米密植,真的高产吗?(下)

黄淮海8个省:夏玉米密植,真的高产吗?(上))。第五,黄淮海密植玉米的"五大风险","有图有真相"的16个证明

河北省农科院杨利华研究员说:"倒伏是对夏玉米密植高产威胁最大的灾害"。

"过于密植"的前提下,抗倒剂也"扛不住"!比如衡水武邑县一农资经销商,他卖的两大名牌抗倒剂,90%的地块竟然也没有抵抗住倒伏。请注意,没有"绝对不倒伏的玉米品种",同样的大风大雨"大树也倒下"的情况下,别人家的玉米倒伏严重,而你家的玉米不倒伏或者倒伏轻微,年年"强过地邻"你能做到吗?(试想,大多数"农资人"对玉米控旺剂怎么用才能最好,又有几人真的懂呢?)

据《干旱地区农业研究》尚虎山助理研究员的科研结果证明,干旱地区玉米密度增加,茎粗减小极显著,抗倒性降低,稳产性减弱。

据《农村科学试验》报道,玉米高密度带来的三大弊端:抗旱变差,抗倒变差,空秆增多。另外,高温热害的加重,病害的加重。所以说,黄淮海区域8个省的夏玉米过于密植,必定导致"五大风险"(抗旱能力差,抗倒能力差甚至茎折严重,抗病呢不给力差,高温热害严重,空秆严重)相对严重,减产隐患加剧。

李少昆博士曾明确指出:增加密度不仅是一个"品种耐密性"的问题,它和种植技术、管理水平、地力条件都有关系。土地瘠薄,地力越瘦的地块密度肯定要降低。同时,跟降雨也有很大的关系。美国玉米种植带降雨条件非常好,玉米生长季节每个月降雨平均100毫米左右,很均匀。但是,我国季节性干旱严重的地区、没有灌溉条件的地区,密度越高,就会减产越多。

而且李博士的玉米著作也有提醒:种植密度过大,叶片相互遮盖,花粉不易落在雌穗上,造成无法正常受精结实,不仅造成"秃顶"较重,而且容易导致雌穗"缺粒"或者"多穗现象"。

↓图1,河南省农科院郭书磊博士科研结果证明:玉米高密度种植,倒伏率增加88.51%且减产——基本上是"十密九倒"。

↓图2,《今日头条》上有著名玉米育种家陈伟程教授的讲座视频,明确指出"玉米增加密度有风险"!

↓图3,某读者的评论:我种植了35年玉米,一米三株最高产。

↓图4,某读者评论:玉米密植减产的风险高的多";"易得病,不抗风,容易秃尖。

↓图5,某读者评论:本人种粮45年,亩密度3000株至4000株比较合适。

↓图6,某读者评论:密植玉米遇到干旱,确实减产。

↓图7,某读者评论:玉米3500株到4000株最好了,抗倒伏。

↓图8,某读者评论:稀苗长大棒,减苗不减产;密植长小棒,增株不增产;抗倒伏为首选。

↓图9,某读者评论:稀植出产量,密植出秸秆。一亩地3300株和4300株一样出产量(降低密度1000株更抗倒伏)。

↓图10,某读者评论:干旱地区种玉米,旱的年份不赔钱,好的年份稀植也更容易丰收。

↓图11,某读者评论:玉米确实不要密植。密植遇到旱年就绝产。多长每一株都需要相对应的水肥。而且,密植影响透光,空秆多,棒子小。

↓图12,某读者评论:因为"播种机播盘出了问题"导致稀植了,却获得了棒穗又大又匀。

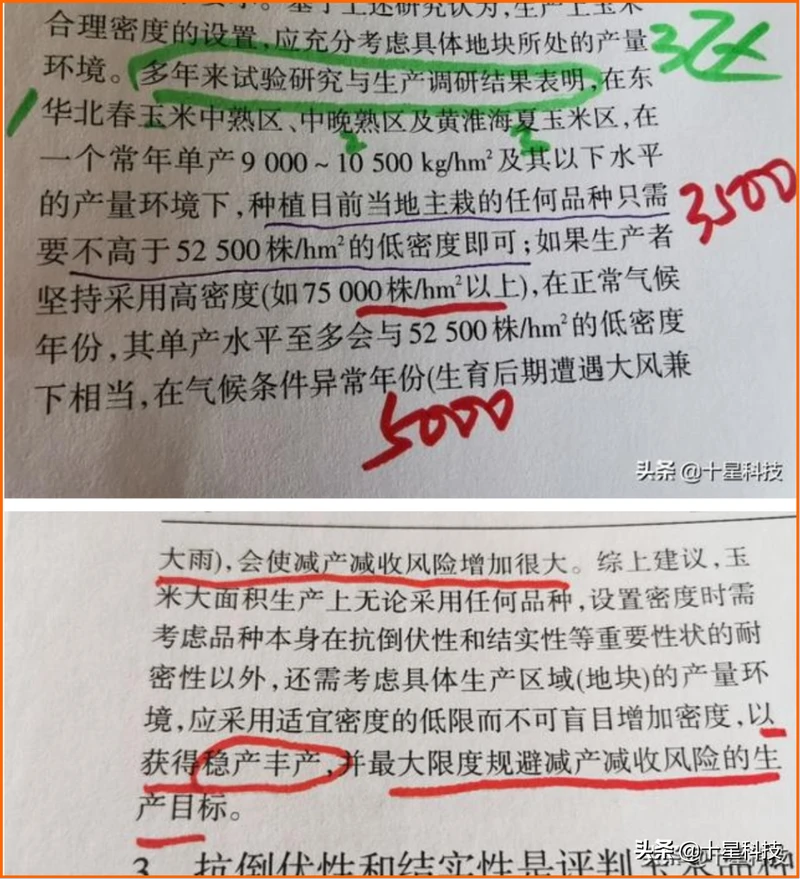

↓图13,某农业技术人员的文章指出:不考虑玉米产量环境条件的优劣,增加密度会导致倒伏和结实不良,造成减产损失。

↓图14,某农业技术人员的文章:玉米果穗畸形与密度大小成正比。密度过大,影响通风透光,容易出现"苞叶短"(果穗露顶),空秆,花粒,秃尖以及瘤黑粉病的加重。

↓图15,中国农科院马兴林博士多年多点研究"郑单958"(相对耐密植的品种),5000株的产量基本上等同于3500株的产量,但是密植的倒伏风险严重。

↓图16,河北某农业局退休干部吕发和先生,这几年一直在推广超级玉米品种——国审"八强十号"(国审玉20190254),他深深领悟到"留苗一尺远,棒子一斤重"。实现了"降低密度1/4,省肥一半,增效1/5",你听录音,他在几秒的时间了连续说了3遍的"一米三棵苗",这是多么深刻的领悟啊!【附录音】。

第六, 密植品种的籽粒机收, 必须"早熟"而且"三抗"

我国玉米籽粒机收方面,最权威的专家是国家玉米产业体系岗位专家李少昆博士。

李少昆博士(图右)在接受采访时曾表达了如下观点:

我们国家玉米产业体系,近几年在各地开展籽粒收获的演示和示范,受到农民普遍欢迎。但是,培育一个适合粒收的品种没有七八年时间很难育成,当前,真正适合籽粒收获的品种,我们国家非常紧缺。

在这种背景下,一些种业企业打着"籽粒收获"的招牌宣传他们的品种,只是一种营销手段,实际上,有些企业宣传的品种并不适合籽粒收获。

我们推广籽粒收获,因为籽粒收获的品种成熟期要短。生育期短的话,生物量小,它要通过增加密度来提高产量。

因为,籽粒收获最适合的时间是生理成熟,就是成熟后2周到4周,它要"站在地里头"。所以,玉米籽粒收获品种应具备这几个特点:一是收获的时候含水量低、破碎率低、烘干的成本低,在20%以下为最好。二是后期"能站得住",后期抗倒伏能力强。三是抗病能力问题,比如茎腐病,如果玉米株杆倒了、穗子掉了,机械就收不了。四是抗霉变的能力,成熟时,出现发霉的籽粒就会影响质量和价值。

不过,我国60%多的地区靠的是"雨养农业",地区之间降雨量大小的差距很大。降雨量小的地区,如果种的密度高了,水分不够,受旱了,就会影响玉米生长,产量也就上不去了。

另外,耕作层太浅,也制约了密度的增加。现在一年种两季,大部分是旋耕,耕作层就在十几厘米上下,耕作层浅,而且两茬作物的秸秆都在里面,很疏松,玉米的根扎不下去,容易出现倒伏,这也是制约密度增加的一个方面。

读了李少昆博士以上的真知灼见,大家应该彻底明白了吧?

黄淮海区域的玉米密植,不是为了多么高产,而是为了"籽粒机收"——玉米籽粒机收的籽粒水分必须在20%以下,如果能像美国的玉米籽粒机收的15%水分"当然更好啦"!

如此,可以让"籽粒不用烘干"直接入仓,节省运输费用和烘干费用。由此,这就需要玉米机收品种生育期提早成熟7天以上,甚至早熟10天或者早熟15天以上为**(因为籽粒收获**时间是成熟后2周以上)。

但由于早熟,玉米品种的叶片数量少、根系少又短,因为"需肥量也小"而"棒子小",所以必须增加密度来"维持正常的产量"。

请注意,密植不是为了多么高产,也不能多么高产,因为两方面:一是玉米的产量高不高,是来自于施肥数量或者土壤养分供应的所决定的(没有足够的氮磷钾供应,任何品种也不会高产);二是品种的综合抗灾抗逆能力(抗旱、抗病、抗倒、抗早衰,耐涝,耐盐碱,耐瘠薄,耐高温热害)这两方面的差距,决定了"别人家玉米减产时,你家玉米不减产或者少减产"(不是"帽大一尺"超高产,因为,那样需要巨量的施肥才行)。

所以,每当听到某一个种业公司又在宣传一个新的籽粒机收品种之时,我们一定是先看这个品种的生育期,如果不是特别早熟,我们基本上采取"一票否决"而"一笑了之",基本上忽略掉这个品种的存在。

北方农村网科技顾问团“十星科技”团队

感谢河北成安县玉多收农业技术服务中心、霸州香满园种植合作社对本文的贡献