夏玉米品种,即将一场“新的革命”!早熟+密植+多抗+容重高

华北2亿多亩的夏玉米面积,真正好的品种却寥寥无几!

不信吗?你可以听听基层农民的“对某些品种的骂声”,总有一些品种让部分农户遭受减产损失。

下面3图,足以证明当前玉米品种的现状:近10年至20年,很多“急功近利”的育种人都在围绕“20年前的两个老品种”改来改去,导致80%以上的品种“含有美系某品种”——不耐高温;还有很多品种“含有958基因”——抗茎腐病(青枯)能力差,2021年在安徽因为抗病差而减产50%以上,而且脱水慢,容易穗腐。

韩俊强先生说:(真正的)好品种,永远是稀缺的。

杨大海先生说:真正好的品种,市场上不到1%的比例。

杨利华研究员说:苞叶短,“苞叶包不住果穗顶部”就是品种不耐高温。

一,生育期长的品种,与密植是一个严重矛盾,所以,密植必须早熟,晚熟品种必须稀植才行。20片叶及以上的品种将逐渐退出历史舞台,未来的夏玉米品种需要19叶及以下的早熟多抗品种

夏玉米从6月上中旬播种,到10月上旬收获(部分区域甚至在9月底到10月初收获),共历时110天—120天(其中播种后出苗需要5—7天)——生育期(出苗至收获)103—110天、20叶及以上品种还是太多啦。

如果再扣除10天以上的“籽粒机收”的生理成熟之后脱水期,籽粒机收的品种应该在6月上中旬播种,到9月中下旬成熟+10天以上的“籽粒脱水期”相对适宜。

因为,李少昆研究员曾多次强调:籽粒收获最适合的时间是生理成熟,就是成熟后2周到4周,且品种的“站秆能力要强,能在收获期始终站在地里头”。

如此,要求品种生育期缩短10天,玉米品种的的叶片应该在减少3—4个叶片,以全株叶片15叶—17叶为好(备注:品种的全株叶片,以审定公告的全株叶片为准,包括最下部已经干枯的几个叶片也计算在内)。

也就是说,要想密植和脱水快(利于籽粒机收),夏玉米品种的叶片应该在19叶及以下。

咱们再看多个论据:

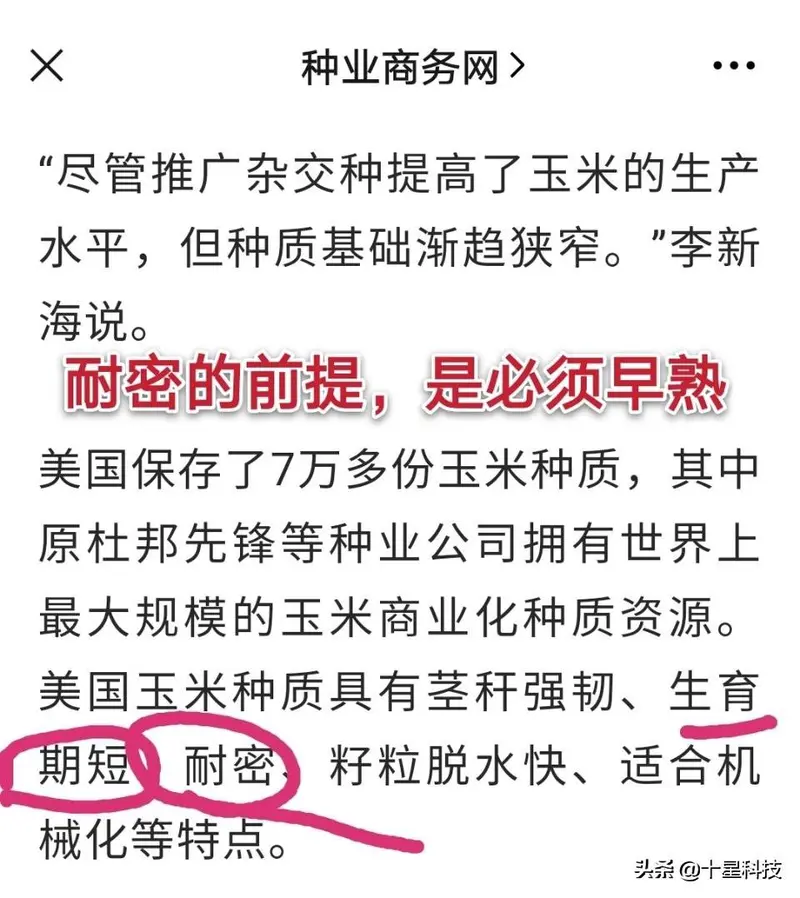

1)中国农科院李新海先生说:美国玉米的耐密,主要是品种的“茎秆强韧+早熟+籽粒脱水快”。现在我国的所谓密植玉米,品种具备这些特点吗?

2)下图是马兴林研究员的课件截图,今后及未来玉米品种需要:短生育期+耐密丰产+抗逆性强+适宜机械化收获。

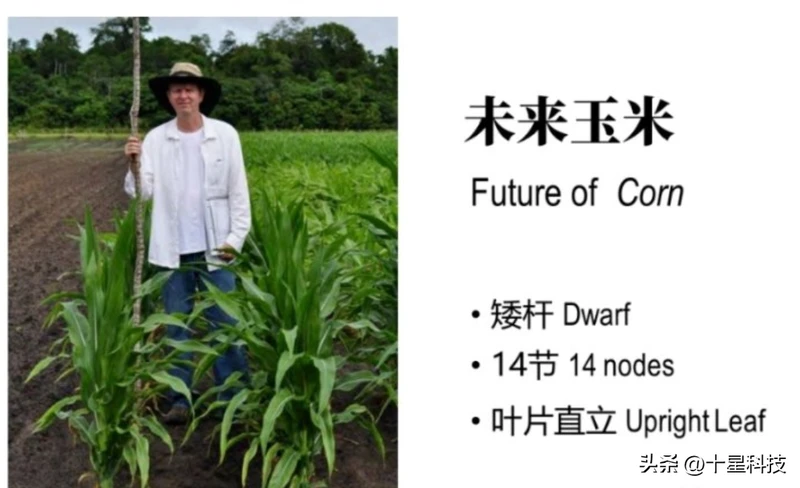

3)美国的玉米育种现在已经开始了“14片叶”品种、亩密度12000株的研究。见下图。

4)同一个玉米品种,随着密度的加大,根系变小,从土壤中获取的养分和水分受到“压榨”,以及田间植株的拥挤而“光合效率降低”。

二,夏玉米的密植,品种必须具备“四合一”的特点:早熟(审定的叶片少)+综合抗性好+适宜密植(密植条件下不会出现较多的空秆和畸形穗)+籽粒容重高

初步筛选品种标准(动态化随时更新调整),审定公告中全株叶片20叶及以上的的品种不予入选。容易发生高温热害等“致命缺点”的不予入选(仅仅是抛砖引玉,以引起大家的思考和提升认知而已)。

1)19叶品种(赵久然老师培育的“安保丰®京科627”(比对照早0.6天),红轴,**亩密度4500株(平均棒槌重量0.65斤至0.7斤)。高抗茎腐病+中抗南方锈病。籽粒容重760克/升。

2)19叶品种,沃玉21号(比对照早0.2天),粉轴,**密度4500株,对南方锈病免疫+中抗茎腐病。籽粒容重740克/升以上。

3)19叶品种,邯金九号(比对照晚0.9天),粉轴,**密度4500株,高抗“双倒”(高抗倒伏+高抗倒折),综合抗病能力好。籽粒容重780克/升以上。

4)19叶品种,江玉877(比对照早1天),白轴,**密度4500株,耐高温热害,抗茎病病+抗南方锈病。籽粒容重736克/升以上。

5)19叶品种,MC121(比对照早2天),白轴,**密度4500株,抗锈病+中抗穗腐病+感茎腐病。籽粒容重744克/升。

6)19叶品种,鲁单510(比对照早1天),红轴,**密度4500株,中抗弯孢叶斑病+中抗茎腐病+中抗瘤黑粉病+中抗南方锈病。容重749克/升。

7)18叶以及18叶以下品种,正在整理中。

三,横向思考:从小麦的密度“倒推”玉米的**密度

当前华北的冬小麦品种,亩成穗40万—48万穗,按照120个左右的小麦单穗籽粒重=1个玉米棒子的籽粒重,玉米的亩密度理论密度数值是3300株至4000株,再考虑到玉米产量比小麦产量高(小麦审定的实际亩产最高600公斤,夏玉米审定的实际亩产最高750公斤),3300株X1.25倍=4125株,4000株X1.25倍=5000株。所以说,华北夏玉米的适宜亩密度4100株至5000株之间较为适宜。