不同海拔条件下籼、粳稻生长发育差异分析,有何不同

文丨无名灏

编辑丨无名灏

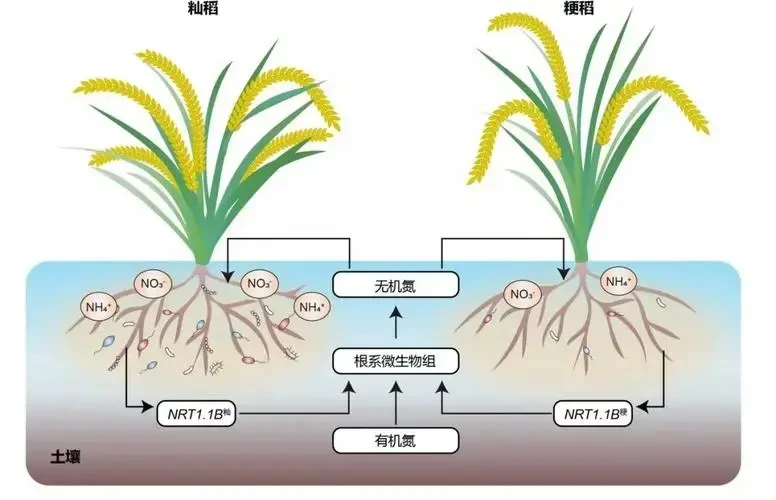

水稻种植历史悠久,食用人口广泛,是最主要的粮食作物之一,水稻是短日照,喜高温、喜多湿作物,分布广泛,对地形、土壤、海拔、气候等条件的适应性较强。

其中籼稻适于种植于低纬度、低海拔等温度和湿度较高的地区,而粳稻更适应在高纬度、高海拔的温湿度较低的地方种植。

水稻的产量和品质是由遗传和环境因素综合作用决定的,其中海拔是影响水稻产量及其构成因素的一个非常重要环境因子。

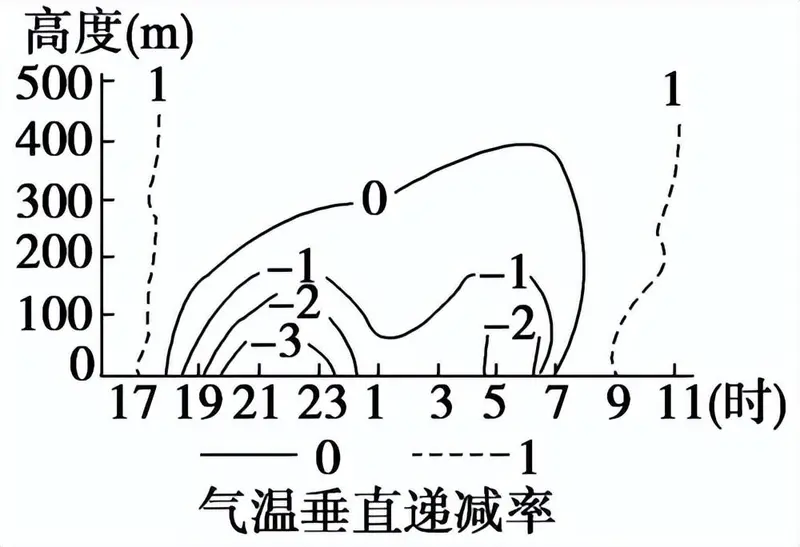

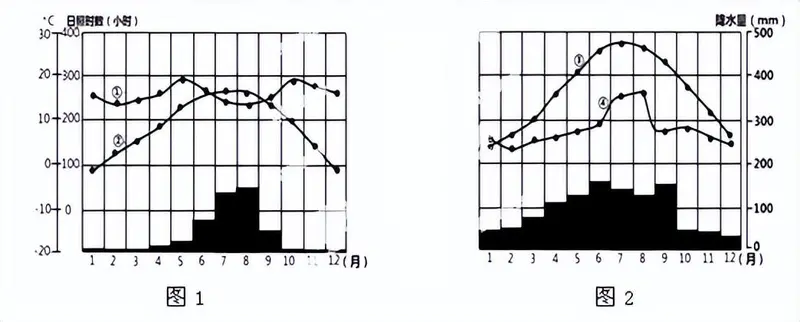

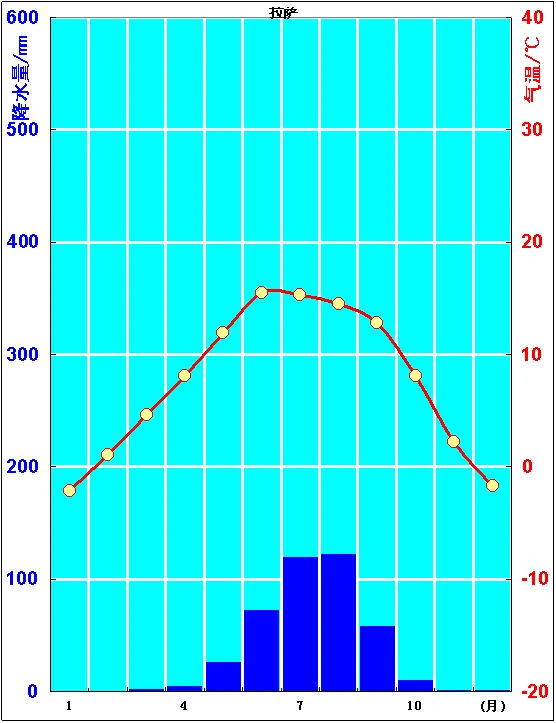

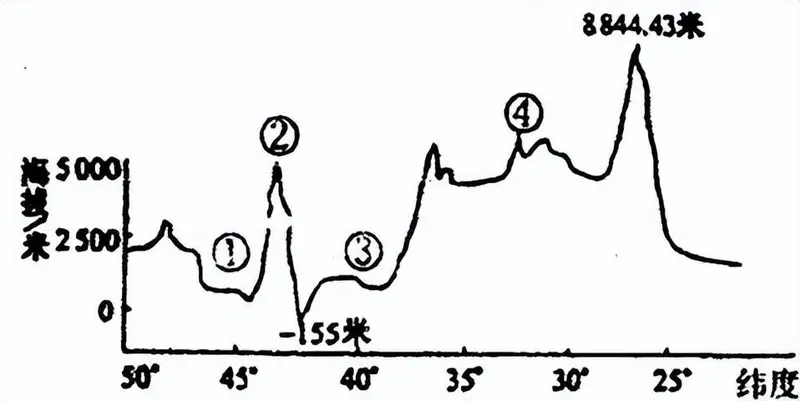

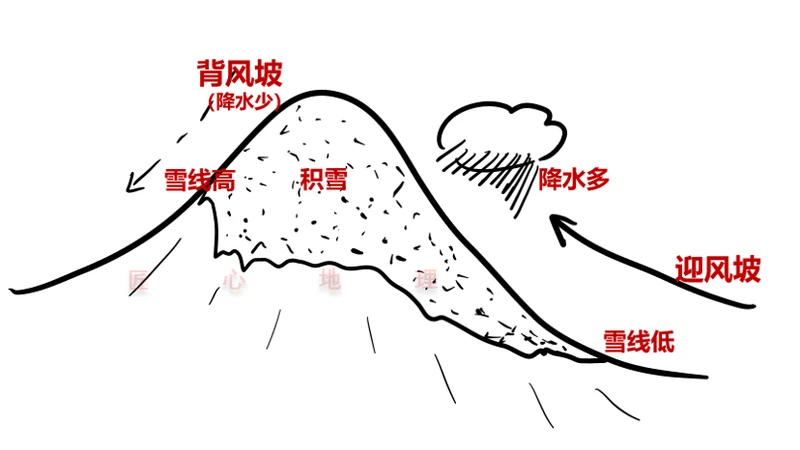

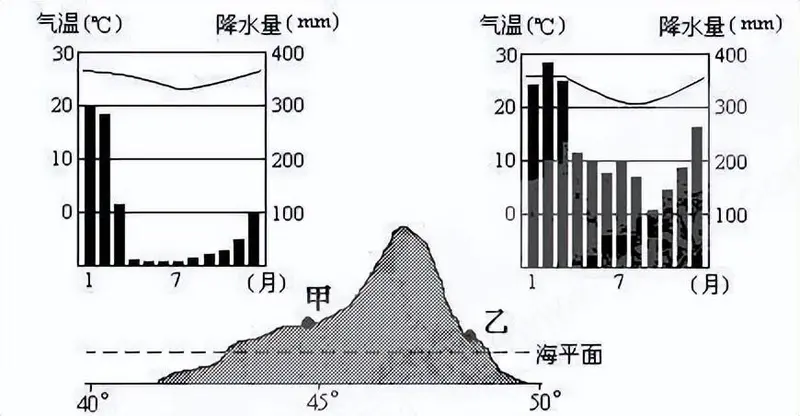

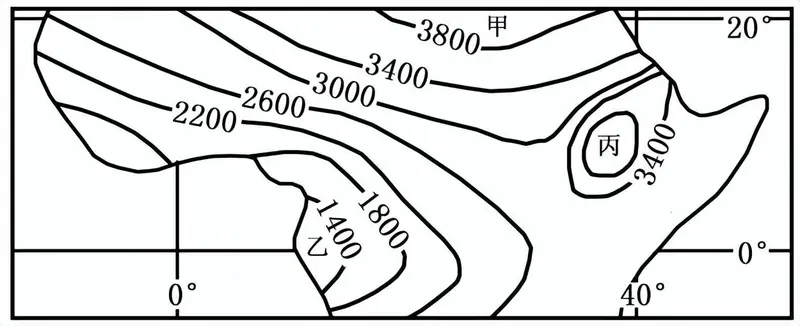

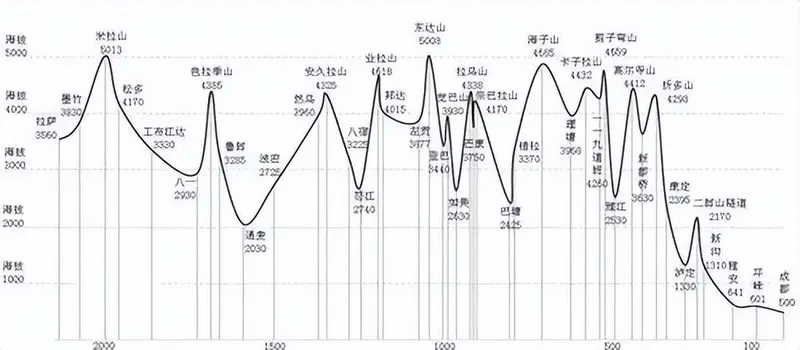

海拔的差异会导致气温、光照及降水等气候条件的差异,海拔越高气温越低,日照越强,从而形成不同生态区,云南不同的水稻生态种植区与海拔高度有明显的关系。

由于海拔差异会影响包括生育期、株高、分蘖等生长发育性状的改变,进而影响水稻产量和品质。

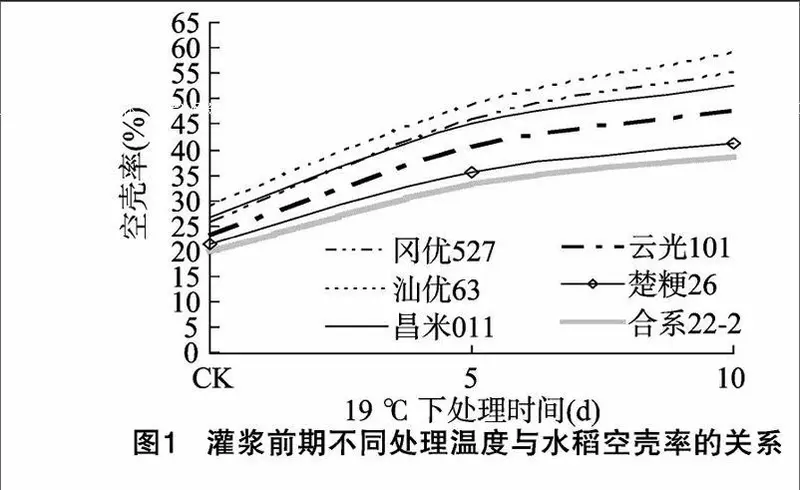

有研究显示海拔高度变化所引起的温度变化,对云南地区水稻生长及光合特征产生较大影响,粳稻受影响更显著。

生育期是水稻品种生育进程的重要特征,在品种选育与栽培等方面均具有重要意义,同一个水稻品种的生育期因种植地海拔不同而存在较大差异,各生育阶段的长度均随海拔的高度升高而延长。

株高是受多基因控制的数量性状,而数量性状基因的表达很容易受环境的影响,分蘖是影响水稻产量的关键农艺性状,受遗传以及外部生长环境的共同影响。

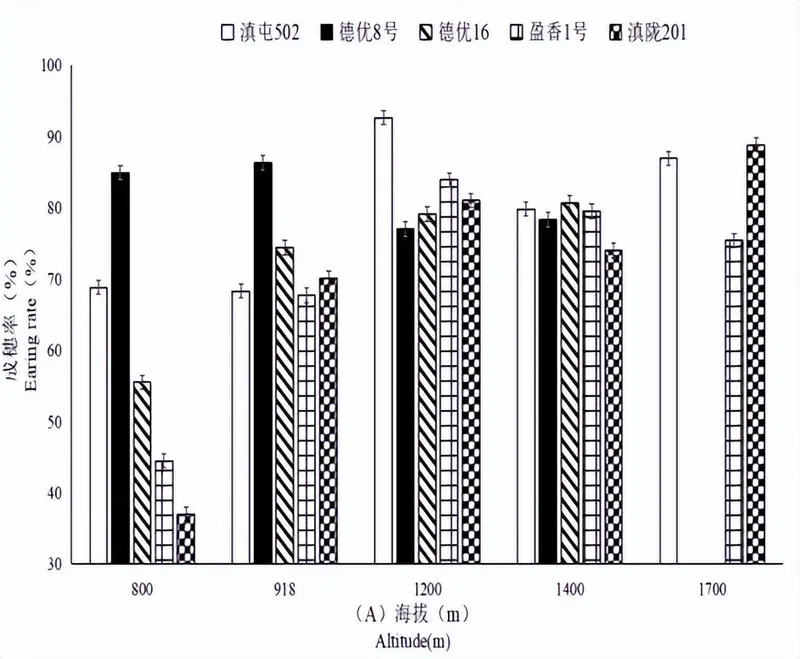

水稻分蘖数随海拔高低变化而变化,较高海拔的低温不利于植物的生长,水稻分蘖慢且少,另外,不是所有分蘖都能成为稻穗,分蘖时期与生长环境对水稻形成有效分蘖密切相关,成穗率是表征群体合理发展的重要指标,成穗率越高,也更易获得高产。

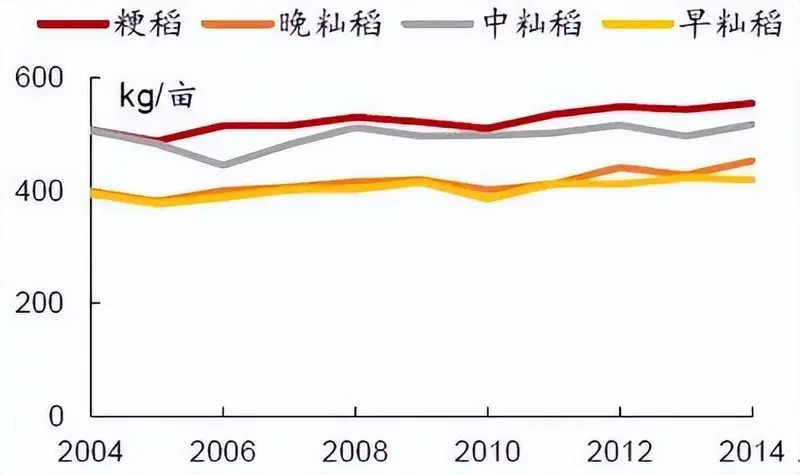

中国水稻发展经历了“高杆变矮杆”和“杂交水稻应用”两次绿色革命的巨大成功,水稻单产增产显著。

不同海拔条件下籼粳稻生育期的变化

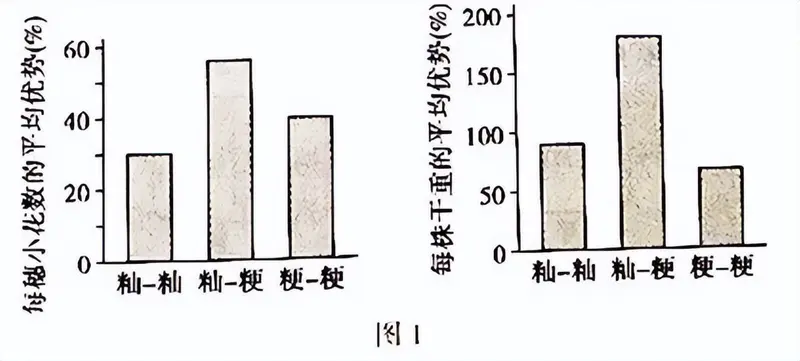

近年来,水稻品种遗传背景单一的问题已成为水稻产量提高的主要限制性因素,利用籼粳亚种间杂交来选育水稻品种得到更多的应用。

但由于籼、粳稻适于种植的生态环境有较大差异,因此,了解它们在不同生态环境条件下生长发育的变化规律及差异是籼粳杂交育种工作的基础。

云南省地处低纬高原,立体气候特点显著,气温随地势高低垂直变化,在研究海拔差异对水稻生长发育的影响方面,具有得天独厚的地理环境。

本研究利用3个粳稻和5个籼稻品种,将它们分别种植于德宏州纬度基本一致,但海拔差异显著的5个试验点,通过分析籼、粳稻不同类型品种随种植海拔差异而导致。

而粳稻更适应气温较低的生长环境。通过对8个品种在不同海拔种植的生育期可看出,无论籼稻还是粳稻的生育期随着海拔的升高而延长。

在800m低海拔温度较高的种植条件下,8个品种生育期在131~141d之间,而在1700m高海拔温度相对较低的试验点,生育期在174~183d之间。

其中,粳稻品种最大相差43d,籼稻品种相差45d,回归分析表明,籼、粳稻的生育期(Y)与海拔(X)均呈显著的线性相关。

其中籼稻满足方程Y=0.0465X+99.013,而粳稻满足方程Y=0.0464X+89.8690,两方程的系数几乎相同,说明高温对粳稻发育进程的促进作用,与低温对籼稻发育进程的抑制作用是一致的。

其次,无论是籼稻还是粳稻,在海拔800和918m试点,各品种生育期基本一致,在海拔1200和1400m试点各品种的生育期也基本是一致的,说明在一定的温度范围内,温度对水稻的生长发育的促进作用似乎存在不同的阀值。

而籼稻品种对低温更为敏感,在海拔1700m试点,各品种的生育期均显著长于其它海拔试点,而‘德优8号’和‘德优16’两个籼稻品种在这一试点甚至不能抽穗结实。

生长发育变化的规律,以期为籼粳稻杂交育种及广适性品种选育提供理论基础。

不同海拔条件下水稻株高的变化分析

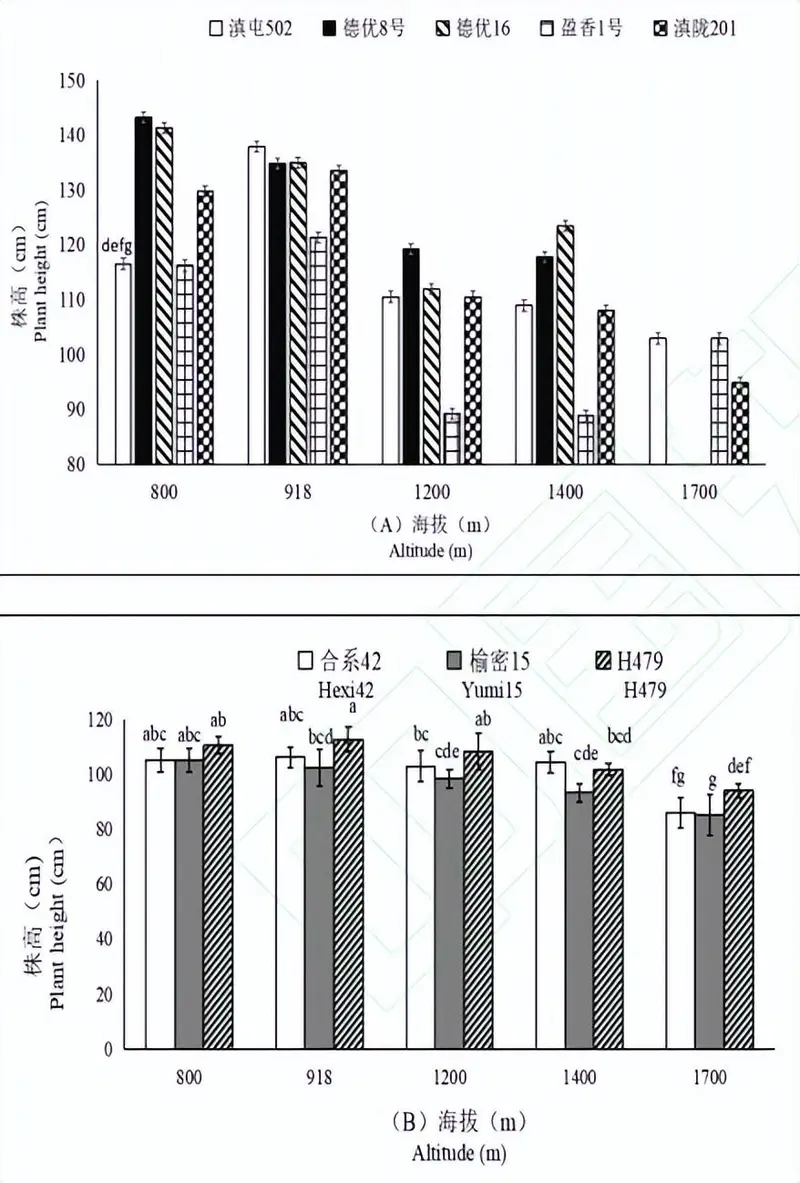

8个材料所有试点的株高在85.1~137.8cm之间,而且株高随海拔升高呈下降趋势,籼稻和粳稻株高与海拔都呈现极显著负相关关系,相关系数分别为-0.730和-0.821。

低海拔的高温可显著促进水稻植株的增高,海拔越低温度越高促进作用越明显,但籼粳稻品种的株高对不同海拔温度的响应并不完全相同。

方差分析表明,虽然1700m海拔种植的各粳稻品种的株高显著低于其它海拔点的株高,但其它各海拔点间,各品种株高差异并不显著。

而籼稻各品种在各海拔点间株高差异明显,表现为在800和918m海拔区域各品种株高无显著差异,1200和1400m海拔区域各品种株高也无显著差异,但两个区域间各品种株高差异显著,且均与1700m海拔下各品种株高有极显著的差异。

其次在海拔800m的粳稻平均株高达107.1cm,在1700m海拔的平均株高为88.4cm,株高降低了17.5%。

而在相同海拔差下,籼稻品种平均株高差为29.2cm,降低达24.2%。说明在一定的温度条件下,低温对籼稻生长的抑制作用更为明显。

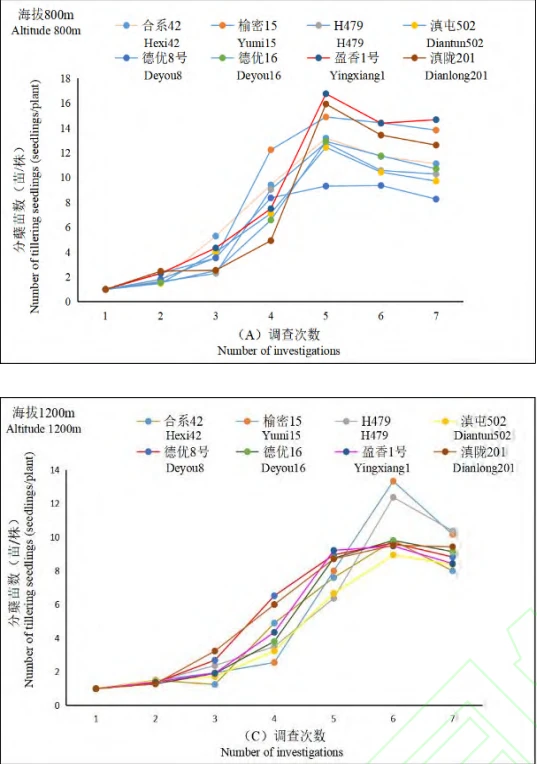

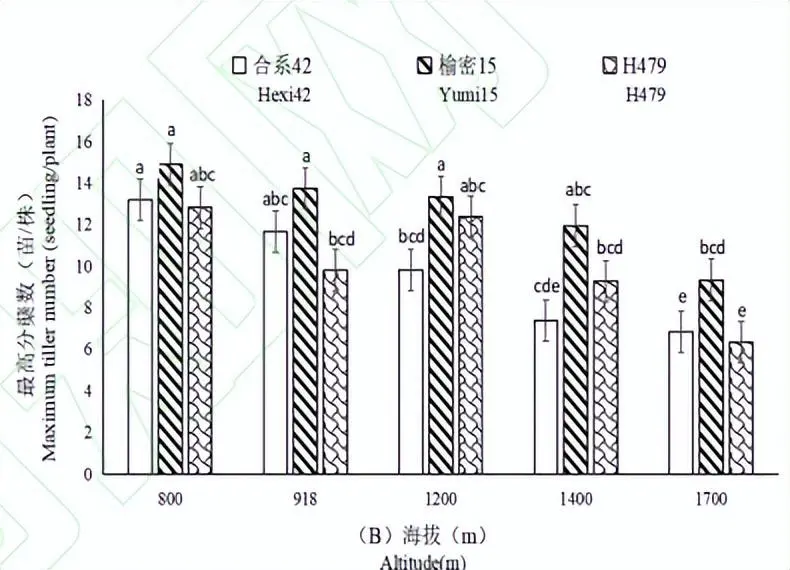

对8个品种在5个海拔点的分蘖动态进行观察发现,随着种植海拔的升高,分蘖时间随之延长,水稻品种最高分蘖数出现时间随种植海拔的升高而延后,最多可延长达14d。

在海拔800m试点,高温促进水稻分蘖进程加快非常明显,分蘖历程短,无论是粳稻还是籼稻到达最高分蘖苗数的时间没有明显差异,几乎所有品种均在移栽后29d分蘖数达到最高。

随着种植海拔的不断升高,分蘖期延长,最高分蘖数出现的时间逐渐延迟。在海拔918m时,除了‘榆密15’和‘德优8号’外。

其它6个品种的最高分蘖数均在移栽后36d出现,向后延迟了7d,而在海拔1400m条件下,籼稻‘盈香1号’和‘粳稻H479’的分蘖时期延长到了43d。

值得注意的是,在海拔1700m试点粳稻最高分蘖数出现的时间明显晚于籼稻,这说明在此海拔条件下,由于温度低,籼稻的分蘖受到抑制,导致分蘖时间短,分蘖提早结束,如‘盈香1号’在移栽仅29d后停止分蘖。

分蘖动态分析

而粳稻由于低温生长适应性,在1700m海拔较低温度条件下,可保持较长时间的分蘖,最高分蘖数出现的时间向后延长。

这也反应了粳稻品种对高海拔低温生态条件的生长适应能性,从分蘖速度上看,在海拔800~1200m间的3个试点。

所有品种分蘖速度相似,在海拔1400和1700m试点,虽然所有品种的分蘖速度均明显低于低海拔地区,但籼稻品种分蘖速度明显低于粳稻,这说明随海拔升高水稻分蘖速度下降,在较高海拔地区,籼稻分蘖速度受温度影响更大。

水稻品种资源丰富,种植范围广,不仅可在较低海拔地区种植,有些品种甚至可在海拔2700m区域种植。

但无论是籼稻还是粳稻,单一水稻品种适于种植的范围往往较狭窄,另外由于长期的生态环境适应性及生殖隔离,籼、粳稻各自的优良基因及性状交流有限。

随着单产的巨大进步,水稻产量育种工作进入瓶颈期,如何提高水稻新品种的产量和品质是水稻育种家迫切需要解决的问题。

因此,利用籼粳亚种间杂交来选育水稻品种的思路获得广泛应用,进一步解析籼、粳稻在不同生态环境条件下生长发育的变化规律及差异对亚种间杂交育种工作具有重要意义。

我们的研究表明,无论籼稻还是粳稻,不同海拔生态条件对它们的生长发育均会产生明显的影响。

高温能促进生长发育进程,而低温会抑制水稻的生长,这与相关的研究结果一致,但进一步分析发现,不同海拔生态条件下,籼、粳稻的性状变化程度却存在显著的差异。

无论是生育期、株高还是分蘖等性状,籼稻生受到低温的抑制作用更为明显。在较高海拔的生态条件下,水稻生育期随海拔高度增加而延长,但籼稻生育期的变化程度更大。

对于株高来说,1700m高海拔生态下,所有材料株高显著降低,但籼稻品种降低的幅度更大,说明籼稻受低温抑制生长的程度更强。

另外,对于粳稻来说,除了1700m海拔,其它海拔间各品种株高差异并不显著,说明在一个较大温度范围内,高温对粳稻生长的促进作用没明显差别。

而随海拔上升,籼稻品种株高却形成3个梯度,进一步说明籼稻生长对温度的响应范围更窄,籼稻的生长对温度的变化更敏感。

随着海拔的升高,水稻分蘖期延长,但分蘖数下降,在低海拔高温生态条件下,籼粳稻的分蘖进程均显著加快,在高海拔温度低的生态下,籼稻分蘖受抑制更为明显,而粳稻由于低温生长适应性,可保持较长时间的分蘖。

虽然由于海拔上升,温度降低而导致水稻生长发育受抑制的趋势相同,但籼稻与粳稻在涉及生长发育的众多性状变化程度还是存在较大的差异,另外,品种间的变化也存在差异。

进一步利用更多的品种开展相关的研究,获取更多的数据,以更好的为籼粳交育种提供更多的基础数据是一项有重要意义的工作。

调查结果显示水稻最高分蘖数出现时间随种植海拔的增加而延长,延长7~14d,海拔与籼粳稻最高分蘖数极显著负相关。

对籼稻分蘖的抑制作用更强,海拔升高最高分蘖数减少,但成穗率增加,说明高海拔减少无效分蘖,促进成穗,籼稻品种增加幅度比粳稻品种大,籼稻与海拔呈极显著正相关关系。

不同海拔生态条件下,籼粳稻的生长发育均会受到影响,本研究选择的水稻品种较少以及设定的海拔范围区间较短,进一步研究可以适当增设水稻品种,扩大海拔区间,改进栽培方式等。

现代育种遗传背景单一、狭窄,导致目前水稻育种难于获得突破性品种,水稻种植对气候条件具有很大程度的依赖性,当下极端天气频发,影响水稻生长发育进程。

将传统育种和分子育种相结合,培育高成穗率品种,探索适宜云贵高原地区的高海拔栽培技术,进而实现提高水稻的产量的目的具有重要意义。