以前你们问别人世界上最多的动物是什么,别人会说是哺乳动物。但他们却忽略了一些六足动物,那就是昆虫。昆虫是在整个地球上都有分布的动物,昆虫也是这个世界上最多的物种。

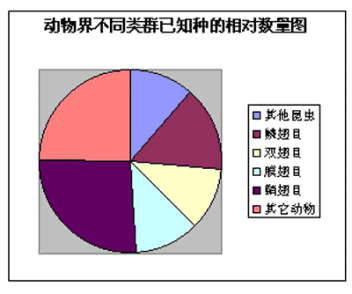

全世界昆虫的数量可能有1000万种,约占地球所有生物物种的一半。但目前有名有姓的昆虫种类仅100万种(中国已知昆虫的种类可能有8万左右),占动物界已知种类的2/3~3/4。在已定名的昆虫中,鞘翅目(甲虫)就有35万种之多,其中象甲科最大,包括6万多种,是哺乳动物的10倍。鳞翅目(蝶与蛾)次之,有约20万种。膜翅目(蜂、蚁)和双翅目(蚊、蝇)都在15万种左右。

由此可见昆虫和哺乳动物在地球上的数量哪个多。

弹尾纲(Collembola)

弹尾纲的种类统称为跳虫,是一类原始的六足动物,以前它是分在昆虫纲下的一个目,然后又被分成一个独立的纲,当然它们也可以叫昆虫,广义来说,六足亚门也可以统称为昆虫,并且这个纲是一类非常原始的昆虫。因为该类昆虫的腹部末端有弹跳器,故此得名,俗称跳虫和弹尾虫。全世界目前已知约6000种,中国已经发现并定名约300种。成虫体小至中小型,体长仅0.2~10mm,一般为1~3mm,长形或圆球形,身体裸出或被毛或被鳞片。口器咀嚼式,复眼退化,每侧由8或者8个以下的圆形小眼群组成,有些种类无单眼,触角丝状,4节,少数5节或6节。足的胫节和跗节愈合,有1爪和由1悬垫变成的小爪。腹部6节,第1节腹面中央有1柱形黏管,黏管分泌和保持水分的平衡,4和5节上有成对的3节弹器,其他基节互相愈合,构成弹跳器,平时跳器被黏管粘住,需要时吸管一松通过跳器一弹,即可跳跃。无尾须,外生殖器不明显。跳虫的颜色各式各样,有灰色或者接近透明等颜色。跳虫多数生活于潮湿的地方,以腐烂的植物类,地衣或菌类为主食。

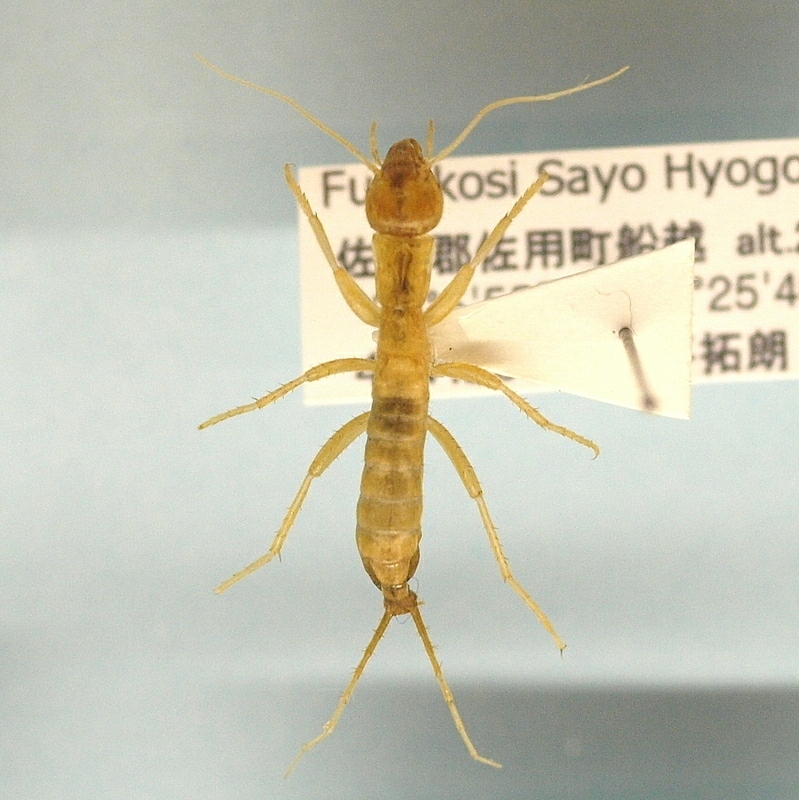

双尾纲(Diplura)

双尾纲以前也是昆虫纲下的一目,然后被单独分为一纲。双尾纲统称为虫八(ma四声,我的输入法打不出来)主要包括两大类:双尾虫和铗尾虫。双尾虫具有一对分节的尾须,较长,铗尾虫具有一对单节的尾铗。全世界已知双尾虫和铗尾虫共有800多种,中国仅50多种。双尾虫身体细长,触角长并呈念珠状,无复眼和单眼,口器为咀嚼式。胸部构造原始,侧板不发达,胸足发达,三对足的差别不大,跗节1节。腹部11节 第1-7腹节腹面各有1对针突,腹末有1对尾须或尾铗,线状分节或钳状,无中尾丝。体色多为白色或乳白色,有时带点黄色。体长一般在20mm以内,最大58mm。双尾纲的昆虫生活在土壤,洞穴等环境中,活动迅速,当你在石头下面发现它们的时候,它们会迅速钻到土壤缝隙中逃脱。取食活的或死的植物,腐殖质,菌类或捕食小昆虫等。

原尾纲(Protura)

原尾纲原来也是昆虫纲下的一目,后来被分成单独一个纲。原尾纲统称为蚖。体微型,体长2mm以下;体色浅淡,极少深色;上颚和下颚内藏,有下颚须和下颚唇须;无触角;缺复眼和单眼;无翅;足5节,前足很长,向前伸出,相当触角的功能;腹12节,第1-3节上各有一对附肢;生殖孔位于11~12节之间;无尾须。全世界已知650种,中国已知200种。

无翅亚纲(Apterygota)

石蛃(bǐng)目(Microcoryphia)

石蛃目是较原始的小型昆虫,因具有原始的上颚而得名,统称石蛃,原与衣鱼同属于缨毛目Thysanura,但在现代的昆虫分类系统中,因两者在系统发育上的特征有着很大的区别,已经分别属于两个不同的目,即石蛃目Microcoryphia和衣鱼目Zygentoma。到目前为止,石蛃目共2科65属约500种,其中石蛃科,约46属335种。目前已知的中国石蛃种类均属于石蛃科,共8属27种。石蛃科的大多数种类分布在北半球,中国已记载的所有物种全属于该科,光角蛃科只在南半球,中国迄今尚无记载。石蛃体小型,体长通常在15mm以下,体近纺锤形,类似衣鱼但有点呈圆柱形,胸部较粗而向背方拱起,体表一般密披不同形状的鳞片,有金属光泽。体色多为棕褐色,有的背部有黑白花斑,有单眼,复眼大,左右眼在体中线处相接,但有个别愈合不全,触角长,丝状,上颚单关节式,与头壳只有一个关节点,口器咀嚼式,无翅,中足和后足的基节上通常具针突(外叶),腹部分11节,第2-9节有成对的刺突,有附器(伸缩囊及针突)和3根尾须,尾须长,多节,有长的螽尾丝。石蛃是一类适应能力强,全世界广泛分布,与湿度的关系密切,多喜阴暗,少数种类可以在海拔4000多m的阴暗潮湿的岩石缝隙中生存。一般生活在地表,生境非常多样,可生活在枯枝落叶丛的地表,或树皮的缝隙中,或岩石缝隙中,或阴暗潮湿的苔藓地衣表面等。其许多类群为石生性或者亚石生性,在海边的岩石上也发现有石蛃。石蛃的食性广泛,以植食性为主,如腐败的枯枝落叶,苔藓,地衣,藻类,菌类等,少数种类取食动物性产品。

衣鱼目Zygentoma

衣鱼目是比较原始的小型昆虫,以其腹部末端具缨状尾须及中尾须而得名,统称衣鱼,原与石蛃同属于缨尾目Thysanura,但现在昆虫分类体系,已经分属于两个不同的目,及石蛃目和衣鱼目。到目前为止,衣鱼目为5科约370种,中国已知的衣鱼种类属于衣鱼科Lepismatidae和土衣鱼科Nicoletiidae,无毛衣鱼科Lepidotrichidae和光衣鱼科Maindroniidae。衣鱼体小至中型,通常5~20mm体略呈纺锤形,背腹部扁平且不隆起,体表多密披不同形状的鳞片,有金属光泽,通常为褐色,室内种类多呈银灰色或银白色,咀嚼式口器,上颚有前,后两个关节突与头部相连,触角长丝状,若具退化的复眼,则位于额两侧,互不相连,无翅,足基节无刺突,腹部11节,第7-9腹节具成对刺突和泡囊,第11节具1对尾须和正中尾丝,长而多节,雌虫产卵器发达。衣鱼的幼虫到成虫需要至少4个月的时间,有时发育期会长达3年,在室温环境下,大概1年就发育为成虫,寿命为2~8年。幼虫与成虫仅有大小差异,生活习性相同。成虫期仍蜕皮,多达19~58次。衣鱼喜温暖的环境,多数夜出活动,广泛分布于世界各地,生境大致可以分为3种类型:1.潮湿阴暗的土壤、朽木、枯枝落叶、树皮树洞、砖石等缝隙。2.室内的衣服、纸张、书画、谷物以及衣橱等日用品之间。3.蚂蚁和白蚁的巢穴中。大多数以生境所具有的食物为食,主要喜好碳水化合物类食物,也取食蛋白性食物,室内种类可危害书籍,衣服,食糨糊,胶质等,并传播细菌。

有翅亚纲(Pterygota)

蜉蝣目Ephemeroptera

蜉蝣目统称蜉蝣,起源于石炭纪,距今至少已有2亿年的历史,是现存最古老的有翅昆虫。蜉蝣也是一类独特而美丽的昆虫。该目在昆虫纲中的系统地位有许多争论。蜉蝣主要分布在热带至温带的广大地区,全世界已知2300多种,我国已知300多种。

蜉蝣目的拉丁名来源于“ephemerus”,意为“短暂、瞬息”,羽化的成虫交尾产卵后便结束了自己一生,因此蜉蝣被称为只有一天生命的昆虫,但其稚虫通常要在水中度过半年至一年。低中纬度地方的蜉蝣多见于春夏交接之季,正如它们的英文名“mayfly”所表现的含义,5月份是多数种类的盛发期。成虫体小至中型,细长,体壁柔软,薄而有光泽,常为白色和淡黄色,复眼发达,单眼3个,触角短,刚毛状触角,咀嚼式口器,但上下颚退化,没有咀嚼能力,翅膜质,前翅很大,三角形,后翅退化,小于前翅,翅脉原始,多纵脉和横脉,呈网状,休息时竖立在身体背面,雄虫前足延长,用于飞行时抓住雌虫,腹部末端两侧生着1对长的丝状尾须,一些种类还有一根长的中尾丝。蜉蝣原变态,一生经历卵,稚虫,亚成虫和成虫4个时期。大部分种每年1代或2~3代,在温暖地区10~15天能完成发育,在春夏之交常大量发生。雌虫产卵于水中。蜉蝣稚虫扁平,复眼和单眼发达,触角长,丝状,腹部第1~7节有成对的气管鳃,尾丝两三条,水生,主要取食水生高等植物和藻类,少数种类捕食水生节肢动物,稚虫也是鱼及多种动物的食物。具有亚成虫期是蜉蝣目独特的特征,亚成虫形似成虫,但体表,翅,足具微毛,色暗,翅不透明或半透明,前足和尾须短,不如成虫活跃。蜉蝣变为成虫后还要蜕皮。成虫不取食,寿命极短只有存活数小时 多则几天,故有朝生暮死之说。常在溪流,滩胡附近活动,因它们不饮不食,肠内储有空气,身体比重较小,故飞行姿态十分优雅美丽。蜉蝣稚虫生活于清冷的溪流,江河⊙∀⊙?中游及湖沼中,因对水质特别敏感,所以常把其稚虫作为监测水体污染的指示生物之一。

蜻蜓目Odonata

蜻蜓目是一类较原始的有翅昆虫,与蜉蝣目属于古翅部,俗称蜻蜓,豆娘。现生类群共包括3个目:差翅亚目Anisoptera统称蜻蜓,均翅亚目(束翅亚目)Zygoptera统称为蟌(俗称豆娘)和间翅亚目Anisozygoptera(我也不知道它该统称为啥,它特征介于均翅亚目与差翅亚目之间),其中间翅亚目全世界已知仅两种:一种发现于在日本,一种发现于印度部分山区。蜻蜓目世界性分布,尤以热带地区最多,目前,全世界已知29科约6500种,我国已知18科181属700余种。

成虫多为中至大型,细长,20~150mm,体壁坚硬,体色艳丽,头大且转动灵活,复眼极其发达,占头部的大部分,单眼3个触角短,刚毛状触角,3~7节,咀嚼式口器,前胸小,较细如颈,中、后胸愈合成成强大的翅胸,翅狭长,膜质,透明,前、后翅近等长,翅脉网状,多横脉,有翅痣和翅结,休息时平伸或直立,不能折叠于背上,足细长,腹部细长,具尾须,雄虫腹部第2-3节腹面有发达的次交配器。半变态,一生经历卵、稚虫、成虫三个时期。许多蜻蜓一年一代,有的种类要经过3~5年才完成一代。雄虫性成熟时把精液储存交配器中,交配时,雄虫用腹部末端的肛附器捉住雌虫头顶或前胸背扳,雄前雌后 一起飞行,有时雌虫把腹部弯向下前方,将腹部后方的生殖孔紧贴到雄虫的交合器上,进行受精。卵产于水面或水生植物体内,许多蜻蜓没有产卵器,它们在池塘上盘旋,或沿小溪往返飞行,在飞行中将卵撒落水中,有的种类贴近水面飞行,用尾点水将卵产水里。蜻蜓稚虫水生,栖息于溪流,湖泊,塘堰和稻田等的砂粒,泥水或水草间,取食水中的小动物,如蜉蝣及蚊类的幼虫,大型种类还能捕食蝌蚪和小鱼,老熟稚虫出水面后爬到石头,植物是,常在夜间羽化。稚虫经历10~20次蜕皮,经过3个月到6~10个月时间,变为成虫。成虫飞行迅速敏捷,在飞行中捕捉大小适宜的昆虫为食,多在开阔的上空飞翔,黄昏时出来捕食蚊类,小型蛾类,叶蝉等。

襀翅目Plecoptera

襀翅目因常栖息在山溪的石面上而有石蝇之称,是一类较古老的原始昆虫,英文为stoneflies。全世界已知3400度种,中国已知400多种。

成虫体中小型,体软,细长而扁平,多为黄褐色。咀嚼式口器,上颚正常或痕迹状,复眼发达,单眼3个,丝状触角,多节,至少等于体长的一半,前胸大,方形,翅膜质,前翅狭长,后翅臀区发达,翅脉多,变化大,中间脉间多横脉,休息时翅平折在虫体背面,跗节3节,尾须长,丝状,多节,雌虫无产卵器。半变态。小型种类一年一代,大型的3~4年一代。卵球形或方形,有的卵表面有丝状物,卵产于水中。稚虫水生在许多方面类似成虫。石蝇种类喜欢山区溪流,不少种类在秋冬季或早春羽化,取食和交配。稚虫有些捕食蜉蝣的稚虫,双翅目的幼虫或其他水生小动物,有些取食水中的植物碎屑,腐败有机物,藻类和苔藓。成虫栖息于流水附近的树干,岩石上或堤坡缝隙间,部分植食性,主要取食蓝绿藻。稚虫和成虫均是许多淡水鱼类的食物,同时,由于石蝇依赖凉爽的,氧气充足的水体来完成稚虫发育,因此它们对水体污染非常敏感,可以作为小溪和河流水质的指示昆虫。

蜚蠊目Blattaria

蜚蠊,又名蟑螂,英文名cockroaches。到目前为止,蜚蠊分类系统尚未完全统一,不同学者赋予它的分类地位并不完全一致,根据蜚蠊经典分类学家M.L.Roth(2003)建议,蜚蠊类群作为一个亚目,归入网翅目Dictyoptera,可分为6个科,即:蜚蠊科Blattidae、姬蠊科Blattellidae、地鳖科Polyphagidae、硕蠊科Blaberidae、隐尾蠊科Cryptocercidae、蠊科Nocticolidae。全世界已知蜚蠊种类约有4337种,中国已知250多种。近几年蜚蠊已知种数量有所增加,但幅度较慢。2007年等翅目被废除,划分到蜚蠊目里,好像它们的科是白蚁科。

蜚蠊个体大小因种类不同而差异非常大,小的体长仅有2mm,但某些大型蜚蠊体长可达100mm,甚至更大。体宽而扁平,体壁光滑,坚韧,常为黄褐色或黑色。有些种类体表蜜覆短毛。头小,三角形,常被宽大的盾状前胸背板盖住,部分种类休息时仅露出头的前缘。有些种类前胸背板特化,长有瘤突或角,后者可用于个体间角斗,争夺领地或配偶。有些种类甚至可以发出声音吓走捕食者或竞争对手(如生活在非洲岛国马达加斯加发声大蠊)。复眼发达,但极少数种类复眼相对退化,复眼占头部面积的比例相对其他种类小,单眼退化,触角长,丝状触角,多节,咀嚼式口器。多数种类具两对翅,盖住腹部,前翅覆翅狭长,后翅膜质,臀区大,翅脉具分支的纵脉和大量横脉,极少数种类前翅角质化,似甲虫 或短翅型,雌雄虫前后翅均不达腹部末端,或雌雄完全无翅,或雌雄异翅,雄虫具翅,雌虫无翅。3对足相似,步行足,爬行迅速,跗节5节。腹部10节,腹面观多数可见8节或9节,尾须多节。雄虫第9腹板(下生殖板)有1对尾刺(腹刺),具有尾刺的蜚蠊种类,若龄雌虫(1~2龄)也具有尾刺,但3龄后尾刺消失,少数蜚蠊类群雄虫无尾刺,雌虫产卵器小,不外露,少数种类腹部末端隐于特化的第7腹板之内,难以分辨雌雄(如:隐尾蠊)。渐变态。蜚蠊适用性强,分布较广,有水,有食物并温度适宜的地方都可能生存。大多数种类生活在热带,亚热带地区,少数分布在温带地区,在人类居住环境发生普遍,并易随货物,家具或书籍等人为扩散,分布到世界各地。这些种类生活在室内,常在夜晚出来觅食,能污染食物,衣物和生活用具,并留下难闻的气味,传播多种致病微生物,是重要的病害传播媒介,当然对人类有害的也就是少部分,大部分对人都是无害。有些种类(地鳖,美洲大蠊)可以作为药材,用于提取生物活性物质,治疗人类多种疑难杂症。野生种类,喜湿,见于土中,石下,垃圾堆,枯枝落叶层,树皮下或木材驻洞内,各种洞穴,以及社会性昆虫和鸟类的巢穴等生境,多数生态功能尚不清楚。部分种类白天隐匿,夜晚活动,也有少数种类色彩斑斓艳丽,白天也出来活动。

(后面那三张图里的蜚蠊我不知道啥名 但挺好看的)

螳螂目Mantodea

螳螂目统称螳螂,英文为mantis或praying mantids。分布很广,除极寒地带外,广布世界各地,尤以热带地区种类最为丰富。目前,世界已知2000多种,中国已知近150种。对我国螳螂较系统的基础研究始于Werner,至1992年8月底前,我国已记载螳螂共8科19亚科47属112种。1992年以后,我国螳螂目分类学的研究发展更快。我国一些研究螳螂的人先后记述了4个中国新纪录属,并发表近30个新种或新纪录种,其中以西南地区尤其是云南省发现的新种最多。

成虫体中至大型,细长,多为绿色,少为褐色或具花斑。头大,呈三角形,且活动自如,复眼突出,单眼3个,排成三角形,触角长,丝状,咀嚼式口器,上颚强劲,前胸特别延长,后胸上具有听器,前足捕捉式,基节很长,胫节可折嵌于股节的槽内,呈镰刀状,形成捕捉性前足,腿节和胫节生有倒勾的小刺,用以捕捉各种昆虫,中后适于步行,跗节5节,有爪1对,缺中垫,前翅皮质,为覆翅,后翅膜质。臀区发达,扇形,休息时叠于背上 腹部肥大,雌,雄背板可见9节,腹面雌虫只见6节,雄虫可见9节,产卵器不突出,尾须1对,短。螳螂的卵会产于卵鞘内,每枚卵鞘有卵数粒至百余粒。排成2~4列。每个雌虫可产4~5卵鞘,卵鞘是泡沫状的分泌物硬化而成,多粘附于树枝,树皮,墙壁等物体上。一般一年一代,以卵的在卵鞘中越冬,有些种类孤雌生殖。若虫,成虫均为捕食性,猎捕各种昆虫和小动物,在田间和林区能消灭不少害虫,是重要的天敌昆虫,如中华大刀螳,粽静螳,广斧螳,薄翅螳等,是中国农,林,果树和观赏植物害虫的重要天敌,在昆虫界享有温柔杀手的美誉,若虫和成虫均具有自残行为,尤其是在交配过程中有妻食夫的现象。卵鞘可入中药,是重要的药用昆虫。螳螂有保护色,有的并有拟态,与其所处环境相似,借以捕食多种昆虫。性格残暴好斗,缺食时常有大吞小和雌吃雄的现象。分布在南美洲的个别种类竟不时攻击小鸟,蜥蜴或蛙等小动物。

蛩(qióng)蠊目Grylloblattodea

蛩蠊目Grylloblattodea或Notoptera昆虫统称蛩蠊,英文名Grylloblattids或ice bug,以其即像蟋蟀(蛩)又似蜚蠊而得名,是昆虫纲的一小目(仅28现生种)。蛩蠊的身体扁长形,体长13~30mm。体暗灰色,无翅。口式,咀嚼式口器。触角呈丝状,28~40节。复眼圆形,无单眼。胸部发达,跗节5节,末端具2爪。腹部10节,第10腹节具1对长尾须,8~9节。雌虫产卵器类似螽斯的产卵器。渐变态。雌虫产单枚卵于土壤中,石块下或苔藓中,卵黑色。

蛩蠊目昆虫仅产于寒冷地区,跨北纬33°~60°,个体稀少,极为罕见。其分布区狭窄,目前仅知限于北美洲落基山以西,日本、朝鲜、韩国、俄罗斯远东地区以萨彦岭,我国长白山和阿尔泰山地区海拔1200m以上的高山上,尤其在近湖沼,融雪或水流湿处,亦分布于低海拔地区的冰洞中。夜出活动,以植物及小动物的尸体等为食,白天隐藏于石下,朽木下,苔藓下,枯枝落叶中或泥土中。该虫发育缓慢,完成一个世代至少需要7~8年。杂食性,适宜温度在摄氏度零度左右,超过16℃死亡率显著增加,故高温是限制其迁移和扩散的主要阻隔。另外,其成虫无翅,扩散能力很弱,种的分布区也非常狭窄。中科院动物所王书永于1986首次在东北长白山发现中华蛩蠊Grylloblattodea sinensis(为我国两种一级保护昆虫中的一种,不知道是不是中国自己的保护法,我在附录(华盛顿公约)里没看到这个物种),从而填补了我国蛩蠊目的空白。2009年中科院动物所博士生宋克清在新疆阿尔泰山喀纳斯又发现了1只雌性蛩蠊,经过研究,将其归为西蛩蠊属Grylloblattella的1个新种,种名为陈氏西蛩蠊Grylloblattella cheni,为西蛩蠊属的第3个种。蛩蠊目起源古老,特征原始,是昆虫纲孑遗类群之一,又被称为昆虫纲的“活化石”。目前主流观点认为蛩蠊起源于原直翅目—原蠊目(Protorhopteron-Protoblattids)的共同祖先,起源时间至少可追溯到上石炭纪(距今约3亿年),其祖先为具有微弱飞行能力的半水生昆虫。从化石记录和现代蛩蠊的分布分析,蛩蠊有翅向无翅,从广布向狭布的历史演化过程。我国发现的第2种蛩蠊,对蛩蠊目的系统发育地位的确定提供重要素材,在深讨蛩蠊的起源与地理扩散方面具有极为重要的意义,也是我国昆虫区系研究的一大重要进展。

竹节虫目Phasmatodea

竹节虫目昆虫统称竹节虫或叶䗛,简称“䗛”,因身体修长而得名。种类很多,主要分布在热带或亚热带地区,全世界3000余种,中国已知300余种。

成虫体通常中到大型,最长的竹节虫体长可达357mm,如果将足全部伸直,则可达到567mm。竹节虫体躯延长呈棒状或阔叶状,头小,前口式,咀嚼式口器。复眼小,单眼2或3个或无。前胸小中胸和后胸伸长,后胸与腹部第1节常愈合,有翅或无翅,有翅种类多为两对,前翅革质,多狭长,横脉众多,脉序成细密的网状,后翅膜质,有大的臀区,足跗节3~5节,腹部长,环节相似,尾须不分节。渐变态。以卵或成虫越冬。雌虫常孤雌生殖,雄虫常较少,未受精卵多发育为雌虫 卵散产在地上。若虫形态似成虫,发育缓慢,完成一个世代需要1~1.5年,蜕皮3~6次。当受伤害时,若虫的足可自行脱落,而且可以再生。成虫多不能或不善飞行。生活于草丛或林木上,以叶片为食,几乎所有种类均具极佳的拟态,大部分种类身体细长

,模拟植物枝条,少数种类身体宽扁,鲜绿色,模拟植物叶片,有的形似竹节,当6足紧靠身体时,更像竹节,竹节虫一般白天不活动,体色和体型都有保护作用,夜间寻食叶片。多生活在高山,密林和生境复杂的环境中。竹节虫植食性,多以灌木和乔木的叶片为食。

纺足目Embioptera

纺足目是一个小目,全世界已经记录了约300种。该目多数种类分布在热带地区,少数种类出现在温带,在我国大部分地区并不常见。

纺足目昆虫俗称足丝蚁,为奇特的中小型昆虫。体型细长,体壁柔软,雌虫无翅,大部分种类雄虫有翅,前足基跗节膨大,具丝腺。足丝蚁体型通常在8~15mm,最大可达25mm,最小的种类则只有3mm,体色多为烟黑色或栗色。头部近圆形,前口式,复眼肾形,无单眼,触角丝状12~32节,足较短,跗节3节,后足腿节强壮。翅柔软,狭长,前翅较大,前后翅形状相似。腹部狭长,分10节,尾须2节。雄性外生殖器复杂,一般不对称,是重要的分类特征。足丝蚁最著名的特征是前足基跗节具丝腺,可以分泌丝造丝道。纺足目是渐变态昆虫,若虫5龄,从1龄若虫直到成虫都能织丝。除繁殖的雄虫之外,足丝蚁终身生活在自己制造的丝道中,多数种类在树皮表面织造外露的丝道,也有些种类在物体的缝隙和树皮的枯表皮下隐藏,只有少数的丝状物外露。它们在泌丝织造隧道时,能扭转身子织成一个能容纳自己在其中取食和活动的管形通道,丝质隧道可以让足丝蚁迅速逃脱捕食天敌。在隧道中,足丝蚁活动灵活,高度发达的后足腿节能使身体迅速倒退。足丝蚁全部植食性的,包括树的枯外皮,枯落叶,活的苔藓和地衣。在我国,纺足目昆虫主要生活在树皮上,枯枝落叶上,以及岩壁的苔藓地衣上。纺足目目前分为2个亚目8个科,其中故丝蚁科为二叠纪的化石科。我国该目昆虫的研究较为薄弱,目前仅记载有等尾丝蚁科的2属6种,但据推断我国南方还有可能有奇丝蚁科和异尾丝蚁科的种类。该目昆虫分布在全世界的热带和亚热带地区,热带地区最为丰富,随纬度的增高逐渐减少,少数种类可以分布到南北纬45°附近。

直翅目Orthoptera

直翅目因该类昆虫前、后翅的纵脉直而得名,分为剑尾亚目Ensifera和锥尾亚目Caelifera,12总科26科,包括蝗、螽斯、蟋蟀、蝼蛄、蚱蜢等。种类世界性分布,其中热带地区种类较多。目前,全世界已知18000余种,中国已知800余种。

成虫中至大型,较壮实,体长10~110mm,仅少数种类小型,咀嚼式口器,多数种类为下口式,少数穴居种类为前口式,上颚发达,触角多为丝状,其他的棒状。复眼发达,大而突出,单眼2~3个或缺,前胸背板很发达,常向测下方延伸盖住侧区,呈马鞍形,中,后胸愈合,翅常2对,前翅狭长,革质,停息时覆盖在体背,称为覆翅,后翅膜质,臀区宽大,停息时呈折扇状纵褶于前翅下,翅脉多平直,有些种类的翅退化成鳞片状,有的前翅较宽,雄虫在肘—臀脉区特化成发育构造,两前翅互相摩擦发音,前、中足多为步行足,后足为跳跃足,少数种类前足胫节特化化为开掘足(如蝼蛄),3对足跗节节数因类群而异,腹部背板10节,第11节与尾节愈合,形成肛上板,雌虫第8腹板特别发达,常与第9节愈合,形成下生殖板,产卵器通常很发达,仅蝼蛄等无特化产卵器,雄虫外生殖器常被扩大的第9节腹板所盖,多数种类雄虫常具发音器,以左,右翅相互摩擦发音(如螽斯,蟋蟀,蝼蛄等),或以后足腿节内侧的音齿与前翅相互摩擦发音(如蝗虫),雌虫通常不发身,雌,雄虫通常均具听器,仅少数种类不明显或缺。螽斯,蟋蟀,蝼蛄等的听器位于前足胫节基部,或显露,或呈狭缝形,蝗虫类的听器位于腹部第1节的两侧,近似月牙形。渐变态。卵生。雌虫产卵于土内或土表,有的产在植物组织内。多数种类一年一代,也有些种类一年2~3代,以卵越冬,次年4~5月孵化。若虫的形态和生活方式与成虫相似,若虫一般4~6龄,第2龄后出现翅芽,后翅反在前翅之上,这可与短翅型成虫相区别。大多数蝗虫生活在地面,螽斯生活在植物是,蝼蛄生活在土里。多数白天活动,尤其是蝗总科,日出以后即活动于杂草之间,生活于地下种类(如蝼蛄)在夜间到地面上活动。直翅目昆虫多数为植食性,取食植物叶片等部分,部分螽亚目种类为肉食性,取食

革翅目Dermaptera

革翅目以其前翅革质而得名,统称蠼(qú)螋(sōu),多分布于热带,亚热带,温带较少。全世界已知约1800种,中国已知210余种。

成虫体中小型,体狭长而扁平表皮坚韧,褐色或黑色。头前口式,扁阔,能活动,咀嚼式口器,上颚发达,较宽,其前端具小齿,复眼圆形,少数种类复眼退化,无单眼,丝状触角,10~30节,多者可达50节。前胸背板发达,方形或长方形。有翅或无翅,有翅的种类前翅革质,短小,截断状,无脉纹,后翅大,膜质,扇形或半圆形,脉纹辐射状,休息时折叠在前翅下。跗节3节。腹部长,有8~10个外露体节,可以自由弯曲。尾须不分节,钳状,雌雄二型现象显著,雄虫尾钳大且形状复杂,无产卵器。蠼螋的尾钳用来捕食猎物和防御敌人。渐变态。在温带地区一年发生一代,常以成虫或卵越冬。卵多产,雌虫产卵可达90粒,卵锥圆形,白色,雌虫有护卵育幼的习性,在石下或土下做穴产卵,然后伏于卵上或守护其旁,低龄若虫于母体共同生活,如大蠼螋Labidura japonica de Haan具有特殊育儿习性。若虫与成虫相似,但触角节数较少,只有翅芽,尾钳较简单,若虫4~5龄。有翅成虫多数飞翔能力较弱。多为夜出型,日间栖于黑暗潮湿处,少数种类具有趋光性。革翅目昆虫多为杂食,取食动物尸体或腐烂植物,有的种类取食花被,嫩叶,果实等植物组织。某些种类寄生于其他动物,如鼠螋科的种类为啮齿类的外寄生生物,有些种类能捕食叶蝉,吹棉蚧以及潜叶性铁甲,灰翅夜蛾,斜纹夜蛾等幼虫,部分种类是养蚕业的害虫。

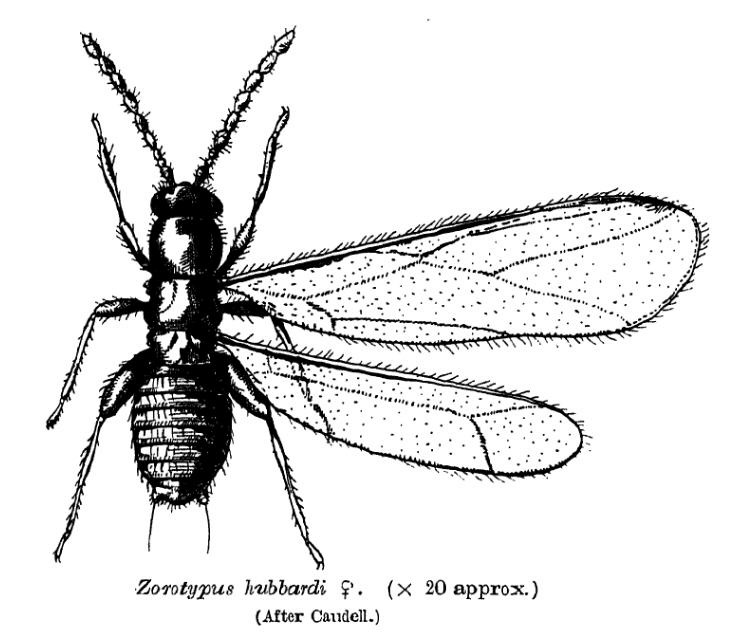

缺翅目Zoraptera

缺翅目(Zoraptera)统称为缺翅虫,为一类原始的稀有昆虫,具有集群的生活习性。缺翅目是昆虫纲中最小的一个目,也是了解最少的一个目。该目1913年首先建立,由于最初发现的种类都是无翅型,故命名为缺翅目,后来才发现有翅型。

体长很少超过3~4毫米。口器咀嚼式,触角念珠状,头大。常无翅,有翅型的翅狭长,膜质,翅脉简单。腹部10节,尾须短而不分节。雌虫无产卵器。渐变态。群居,幼虫和成虫通常集聚在一起。多生活在常绿阔叶林内,在倒木、折木的树皮下。已知1科1属29种,多数分布在近赤道两旁的热带、亚热带地区。我国2种,即中华缺翅虫Zorotypus sinensis和墨脱缺翅虫Zorotypus medoensis,分别于1973和1974年在西藏发现。缺翅目成虫的体长一般不到 4毫米。有翅型翅展约7毫米。缺翅型体褐色,头近三角形,触角9节。念珠状。无单眼和复眼。口器咀嚼式。胸部发达,前胸背板近方形,中、后胸背板后缘稍大,成梯形。6足粗壮,适于奔跑。后足腿节下侧缘有一列从基部开始的由长到短、整齐排列的刚刺。腹部前8节构造相似。雄虫第9节背板后缘中央有棒状突出,最后一节背板后缘中央有一片状结构,在第9节棒状突出下面。腹末节腹板因种类不同而各异,有不同的毛序。尾须不分节,乳头状。有翅型体色暗黑,头额部两侧有黑色复眼,中部有 3个单眼。胸部有2对狭长的翅,翅面密布绒毛,前翅长于后翅,翅脉简单,仅有径脉、中脉和肘脉;后翅脉更少,仅有人字脉纵贯其间。渐变态。卵为卵圆形,胚胎后期由于膨胀,头上胚膜突然爆破而孵化成第一龄若虫。眼。触角8节。周身密布短毛。有翅型若虫在老熟期,触角可达9节;头部两侧有复眼,额面有3个单眼;中、后胸各有1对翅芽,深褐色,密布小毛,翅脉简单,隐约可见。成虫和若虫有集群性。有翅成虫双翅脱落后也能残留翅基。这些特点与白蚁相似,但无社会性组织结构和品级分化。缺翅虫一般生活在常绿阔叶林中,多发现于楠木树皮下、朽木或腐殖土内,有时可生活在白蚁巢附近,在消化道内可找到真菌孢子和螨类残片。缺翅虫主要分布在热带雨林和季雨林中。脱翅后的成虫有群居习性,多成群生活于树皮下、腐木下、土壤中,也有的生活于蚁巢中。取食真菌孢子和小的节肢动物。

啮虫目Psocoptera

啮虫目昆虫,中文名为啮虫。该目昆虫与食毛目,虱目昆虫较为近源,被认为,是半翅总目中最接近祖先的类群。最古老的啮虫目化石出现在距今两亿多年前的古生代二叠纪。

啮虫已知5500余种,世界各大地理区系均有分布,以热带,亚热带最多,见属于3亚目45科。其中窃啮亚目(Trogiomorpha)和粉啮亚目(Troctomorpha)为较原始的类群,啮亚目(Psocomorpha)的种类相对进化。我国啮亚目昆虫资源丰富,种类繁多,截至2008年,已达3亚目27科166属1588种,为世界已知种类的29.2%。啮虫体小(1~10mm),头大,活动自如,下口式,Y形头盖缝显著。丝状触角,13~50节,部分种类触角端部具明显的次生环节。咀嚼式口器,明显特化,下唇基十分发达,呈球形凸出。复眼大而突出,左右远离具长翅型,短翅型,小翅型和无翅型的种类。有翅种类常具3单眼,无翅种类常无单眼。胸部发达,隆出,有翅种类前胸退化似颈状,无翅种类前胸增大。翅膜质,静止时呈屋脊状叠盖于背上。脉相简单,一条或数条翅脉常甚弯曲,不少种类前翅有斑纹和翅痣,亦有种类前翅退化成鳞片状。足细长,跗节2~3节,通常具爪垫。腹部9节或10节,第1节退化,不易见,无尾须。雌雄虫外生殖器均小,结构特殊。多数种类两性生殖,卵生。卵多长卵形,扁平,光滑,有雕刻的花纹,白色或暗色,一次产卵20~120粒,单产或聚产于叶上或树皮上,盖以丝网。部分啮虫具胎生能力,有些种类能营孤雌生殖。属渐变态昆虫。若虫与成虫相似,跗节2节,触角长,体常透明,4~6龄,一年1~3代。啮虫生境十分复杂,一般生活与树皮,篱笆,石块,植物枯叶间及鸟巢,仓库等处,在阴暗潮湿或苔藓,地衣丛生的地方也常见,大部分种类属于散居生活,有些种类具群居习性。爬行活泼,不甚飞翔。多数为植食性和菌食性,以地衣,苔藓或者其他植物为食,有些种类还具粪食性,在自然界起到维持生态平衡的重要作用。少数种类能捕食蚧壳虫和蚜虫等,是有待保护切极具利用前景的天敌昆虫。无翅种类多数生活于室内,能危害图书档案,纸张谷物及毛皮,动植物标本,其中部分种类能随贸易活动等人为携带传播,是重要的检疫对象。啮虫成虫亦能以体躯腹面敲击他物作声,

缨翅目Thysanoptera

缨翅目的昆虫统称蓟马,是一类体型微小、细长而略扁具有锉吸式口器的昆虫,因其常锉破植物表皮组织吸食汁液造成为害被人冠以经济害虫的头衔。蓟马若虫与成虫相似,经“过渐变态”后发育为不取食而有翅芽的前蛹或预蛹,尔后羽化为有翅的成虫,其翅边缘有缨毛,故称缨翅目。目前全世界已描述的种类有9科6000余种,中国已知340余种。若虫与成虫多见于花蕊、叶片背面及枯叶层中。

成虫体微小至小型,细长,体长一般为0.5~15mm,头锥形,能活动,下口式,口器锉吸式,左右不对称,右上颚退化或无,复眼发达,小眼面数目不多,单眼通常为3个,在头顶排列成三角形,无翅型常缺单眼,触角短,6~10节,末端具端突,生有刚毛及感觉器,第3、4节感觉器发达,呈孔状、锥状、叉状或带状,翅常2对,狭长,膜质,边缘具长缨毛,前、后翅形状大致相同,翅脉有或无,有翅脉者翅上常有鬃,翅缘扁长,也有无翅及仅存遗迹的种类,前胸发达,能活动,中、后胸愈合,足跗节1~2节,末端常有可伸缩的由中垫化而成的泡囊,爪1~2个,腹部常10节,纺锤状或圆筒状,锥尾亚目雌虫第8~9节腹板间生出锯齿状的产卵器,末端数节呈圆锥状,雄虫末端钝圆。管尾亚目无特化的产卵器,雌、雄虫末节均呈管状,但雌虫在第9腹节后缘可见一骨化的捧状结,无尾须。

过渐变态一生经历卵、一二龄幼虫、三四龄蛹、成虫。两性生殖和孤雌生殖,或者两者交替发生。大多数为卵生,但也有少数种类为卵胎生。卵产于植物组织内或植物体表面。若虫常易与无翅型种类的成虫相混淆,但若虫大小,无单眼,复眼很小,体黄色或白色,管尾亚目的若虫体常有红色斑点或带状红斑纹。多数蓟马是在叶背面叶脉的交叉处化蛹,亦有些种类在树皮裂缝、叶柄基部,萼片间、叶鞘间、树皮下、枝条凹陷处及枯枝落叶层等场所化蛹。有些种类甚至吐丝结茧或在土中营造土室化蛹。蓟马善跳,在干旱的季节繁殖特别快,易形成灾害,常见于花上,取食花粉粒和发育中的果实。少数种类生活在枯枝落叶中,取食真菌孢子,也有少数肉食性种类捕食蚜虫和粉虱。