棉花常见病害

在我国的棉花栽培历史上,先后种植过四个栽培种:亚洲棉(中棉或粗绒棉)、非洲棉(草棉或小棉)、陆地棉(细绒棉)、海岛棉(长绒棉),目前广大棉区所种植的棉花多为陆地棉种(细绒棉),新疆还种植有少量海岛棉(长绒棉)。据报道,全世界有棉花病害120多种,我国已发现了40余种,其中严重危害的约有15 种。影响产量和品质.据联合国粮农组织估计,由于病害造成的损失达24%。我国因各种病害年损失皮棉约为万吨,约人民币70亿元。

棉花的一生中也是病害不断,苗期时易发生立枯病、疫病、炭疽病和黑斑病;成株期易发生黄萎病和枯萎病;铃期则易发生红粉病、红腐病和炭疽病。下面我们将重点阐述一下棉花成株期最易发生的黄萎病和枯萎病。

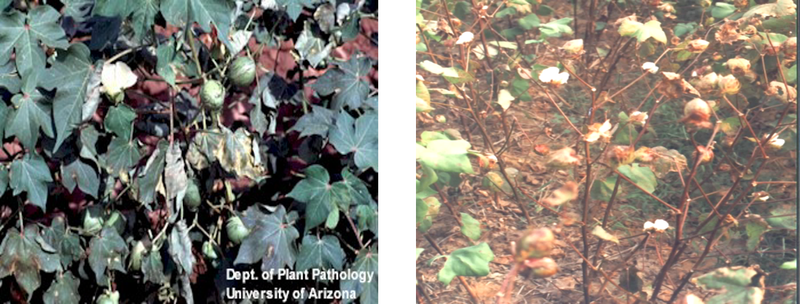

黄萎病

90年代以来,棉花黄萎病已遍及我国各主产棉区,重病棉田的病株率常高达80%以上,1993、1995、2002、2003年黄萎病连续大发生,其中1993年全国棉花黄萎病灾害面积达 4000万亩,损失皮棉200万担,价值10亿元。重病田病株率80-90%,河北、河南、山东棉区病重田落叶光杆率高达52%。黄萎病已发展成为制约我国棉花生产可持续发展的重要因素之一。黄萎病常见病害病症如下:

普通型

病株症状自下而上扩展。发病初期在叶缘和叶脉间出现不规则形淡黄色斑块,病斑逐渐扩大,从病斑边缘至中心的颜色逐渐加深,而靠近主脉处仍保持绿色,呈“褐色掌状斑驳”,随后变色部位的叶缘和斑驳组织逐渐枯焦,呈现“花西瓜皮”症状。

落叶型

在长江流域和黄河流域棉区都已发现,顶叶向下卷曲褪绿、叶片突然萎垂,呈水渍状,随即脱落成光秆,表现出急性萎蔫落叶症状。

预防措施:采取加强植物检疫,种植抗病品种和加强栽培管理为主的综合防治措施。

枯萎病

据1983年全国普查,两病发生遍及21个植棉省、自治区、直辖市的574个县。1983年普查时的为害面积为2223万亩,其中绝产面积为31万亩。据估算,枯、黄萎病为害重的年份,全国每年损失皮棉约150~200万担,其中主要是枯萎病的危害。常见的枯萎病病症有以下几种类型:

黄色网纹型

叶脉变黄,叶肉部分保持绿色,叶片局部或全部呈黄色的网纹状。

黄化型

子叶或真叶出现黄色或淡黄色斑块,随后逐渐变褐枯死。

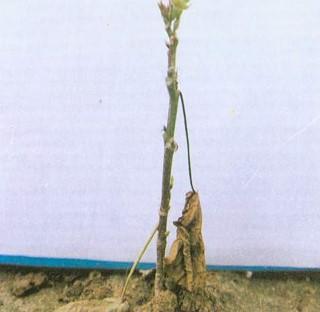

青枯型

棉苗本来长得很精神,两天以后,子叶或真叶突然失水,整株凋萎下垂,青枯**。

紫红型

早春气温低而不稳时,棉苗子叶或真叶出现紫红斑,病叶逐渐枯萎死亡。

萎焉型

株型无明显变化,但叶片迅速失水,萎蔫下垂,有的叶片逐渐脱落,形成光杆。

同一病株可表现一种症状类型,有时也可出现几种症状类型,苗期黄色网纹型、黄化型及紫红型的病株若不死亡都有可能成为皱缩型病株。无论哪种症状类型,其病株根、茎维管束均变为黑褐色。病株不同症状类型的出现,与环境条件有一定关系。一般在适宜发病条件下,特别是在温室内做接种试验,黄色网纹型的症状较多;在田间,气温较低时易出现紫红型;在气温急剧变化,如阴雨后迅速转晴变暖或灌水后则容易出现黄化型和凋萎型的症状。田间枯萎病通常表现点片死苗和大量枯死,成株期以凋萎和矮缩型最常见。

黄萎病与枯萎病的区别

1、枯萎病发病早,出苗后即可发生,现蕾期达发病高峰;黄萎病发病较晚,一般在现蕾期才开始发生,花铃期达高峰。

2、枯萎病症状一般沿顶端向下发展形成“顶枯症”,有时下部叶片反而健好;黄萎病的症状则一般由下而上逐渐向上发展,不形成顶枯症。

3、枯萎病常引起植株明显矮化、枯死;黄萎病一般不产生严重矮化和早期死亡。

4、枯萎病叶脉可变黄,呈黄色网纹症;黄萎病没有叶脉变黄的症状。

5、枯萎病早期便可落叶形成光秆,而黄萎病落叶少,又多在后期。

6、枯萎病维管束变色较深,黄萎病维管束变色较浅。

维管束变色是鉴定田间棉株是否发生枯、黄萎病的最可靠方法,也是区分枯、黄萎病与红(黄)叶枯病等生理病害的重要标志。所以对其怀疑时,可剖开茎杆或掰下空枝(或叶柄)检查维管束是否变色。

在枯、黄萎病混生病田还可经常看到黄萎病和枯萎病发生在同一棉株上,称为同株混生型病株。以枯萎病为主的混生型病株,主茎及果枝节间缩短,株型常丛生矮化,病株大部分叶片皱缩变小,叶色变深或呈现黄色网纹的典型枯萎症状,但在病株中下部叶片叶脉间呈现黄色掌状斑驳或掌状枯斑的典型黄萎病症状。以黄萎病为主的混生型病株,大部分叶片呈现块状斑驳或掌状枯斑的典型黄萎病症状。但顶端叶片皱缩、叶色加深,有时个别叶片也呈现黄色网纹的典型枯萎症状。