目录:

笔者序言

第一章 总述——你将遇到的问题

1. 植食

2. 环境

3. 文化

第二章 植食——从插花到驯化

1. 插花

2. 插花的艺术(1)搭配的艺术(2)竹节虫的品味(调味法Coating Method)

3. 新孵化若虫水果开食法

4. 自由直立设施(Free-Standing Setup)

5. 常见植食

第三章 环境——温度湿度的主导

1. 容器

2. 温度

3. 湿度

4. 通风

5. 光照

6. 环境改变

第四章 孵化——卵的孵化和储存

1. 孵化可能遇到的问题

2. 孵化小帮手——跳虫

3. 粘弹和穿透弹(Glued Eggs Technique & Stuck Eggs Technique)

第五章 文化——人工和野生群落

1. 物种名

2. 保持文化纯洁

3. 杂交

4. “变异”色

5. 野生群落

序言

竹节虫目又名䗛目(Phasmatodea),包括所有的竹节虫和叶子虫(叶䗛属/Phyllium)。为便于阅读,下文全部翻译为广义的“竹节虫”。

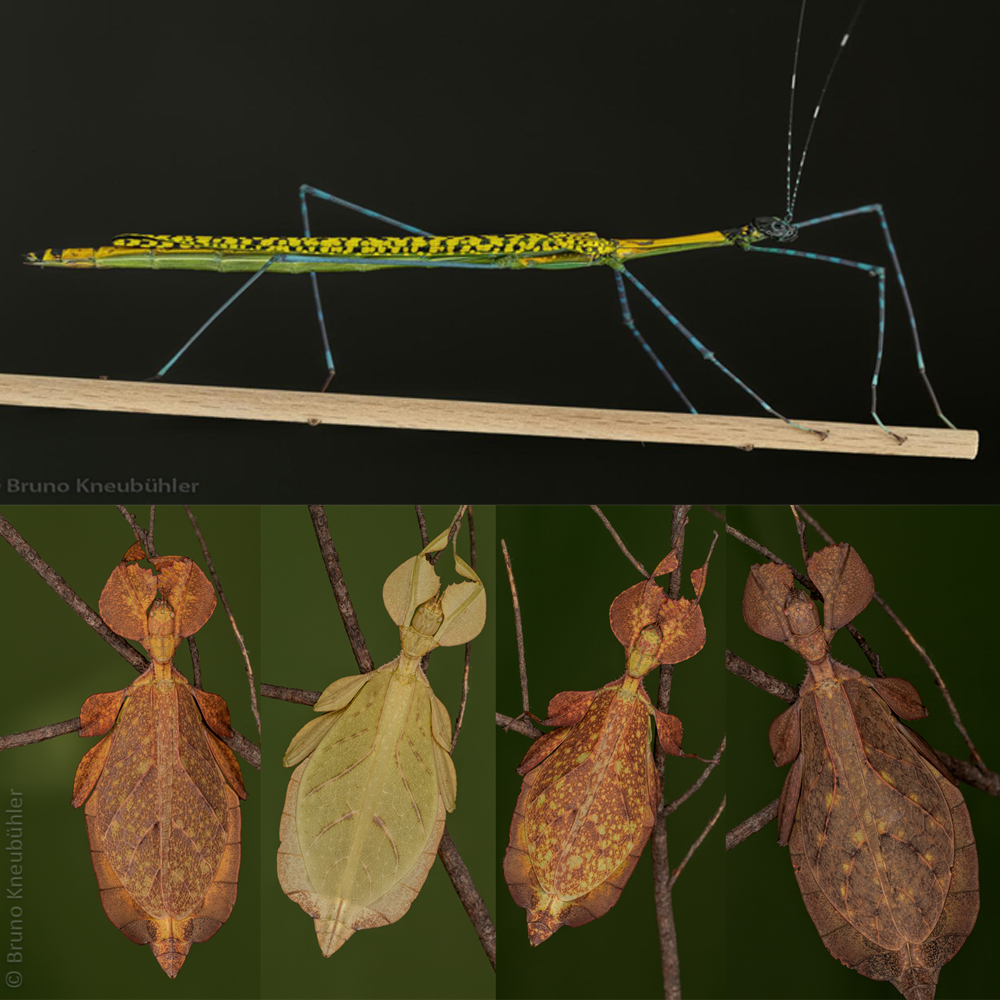

欧美国家有很多专业的竹节虫繁育者,或是用于科研或是用于宠物、商用等。在国内,竹节虫的繁育经验只有大概不到十年,一些较为老练的繁殖者也做出了几个物种的大批量生产。不过对于大部分玩家来说,竹节虫饲养好像始终有一个不高不矮的门槛儿。它不像蝈蝈、蟋蟀,既有几百年的文化基础,又方便养护。也不像新兴异宠螳螂,具有捕食观赏性和食物容易获取的优点。竹节虫相对独特的食性给爱好者们带来或多或少的麻烦。但是如果克服了这些麻烦,很多竹节虫的玩点,毫不逊色于上述异宠。比如长相奇特怪异,仿佛外星来客的幽灵竹节虫(Extatosoma tiaratum);再比如颜色鲜艳靓丽,具有灵巧外表的死灵属(Necroscia);又或者模仿一片叶子,挂在树梢随风摇摆的叶䗛属(Phyllium)……

然而所有的憧憬回归于这个“不高不矮的门槛儿”。我们很难在国内找到系统的饲育竹节虫教程,老繁育者们也是用尸体积累了无数的经验,或东拼西凑阅读一些细碎窍门。在世界最大的竹节虫目网站上(http://www.phasmatodea.com/),Oskar Conle和他的团队公布了很多竹节虫饲养技巧。我在获取了网站拥有者之一Bruno Kneubühler博士的许可后,把网站几乎所有的饲育内容翻译成中文并重新排版。由于笔者翻译经验有限,对于很多细碎的内容,排版不是很科学,或许造成阅读上的不适。再者内容之多,无论是新手还是老玩家,都能找到合适的技巧学习。总的来说(老王卖瓜),我觉得这样一堆文字在不同时间段拿出来,都能学到点不同的东西,就像我本人翻译这些内容一样,反复翻阅仍有收获。

本篇教程共五章,第一章主要概括饲养竹节虫的一些入门基础问题,如果作为新手玩家,这已经足够应付很多容易的物种了。第二章和第三章分别对食物和环境进行深入讨论。诸如如何驯化食性、如何布置环境等。第四章给孵化防霉和“附着型卵”支了些妙招。第五章讨论了有关科学分类的知识、把竹节虫玩成“玩具蛇”的可能、还有笔者分享的部分户外采集经验。若有出错和不足,欢迎各位大佬批评指正。

第一章 总述——你将遇到的问题

1. 植食

2. 环境

3. 文化

1. 植食(food plant)

植食、草食、食用植物,指的都是同一种东西;寄主植物指的是野生环境下竹节虫取食的植物。如果选择一种(或多种)竹节虫作为饲育观察的对象,你首先要弄清楚,它的公认植食是哪(几)种。

俗话说“猫吃鱼狗吃肉”,这话看起来可能有些不严谨,但对于竹节虫来说,每种虫能接受的,也就只有那几种植物。换句话说,要是搞不来它的专属植食,就很难饲养成功。

也有些大佬在不断实践,尝试用类似的植物来代替寄主植物。这会是一个比较麻烦的驯化过程,我们在第二章详细讨论。首先介绍一下基础的获取食物方式:

(1)白嫖

试着了解一些植物知识,每个月抽两次时间去近郊采树叶,顺便拖家带口美其名曰郊游踏野,岂不美哉?(如果选择白嫖绿化带的植物,一定要注意农药问题)这里推荐支付宝扫一扫的AR功能,可以识别各种植物,准确率还说得过去,平时看到不认识的植物就拿出来扫一扫。所谓“三分钟热爱就有三分钟收获”,半年后就算竹节虫没养成,周边的植物也差不多认全了。(常见竹节虫食物见第二章5)

(2)自给自足

如果饲养少量竹节虫,在阳台上种植一些合适气候的植食是上乘之选;或者拥有一个专门为竹节虫准备植食的花园,是大多数竹节虫培育爱好者们的梦想。

(3)网购

除了上述这些植食来源外,还有个最简单的办法——网购。省心省力,买一次放冰箱里能用半个月,唯一要注意的一点是联系卖家确认这些树叶未被农药污染过。

关于农药污染。很多现代化农药具有极强的“渗透”性,它们可能被植物的根吸收然后持久存在于整株植物,所以用水洗根本无济于事。如果不确定获得的树叶是否被农药污染,可以先使用少量竹节虫做实验,如果实验虫能够存活至少一个星期,则证明食物安全。

PS:来自网站的经验——他们在花店购买了使用农药的盆栽,在家里生长了一年半后喂给竹节虫吃,仍然是有毒的!如果必须喂含有农药的盆栽,请更换泥土,剪去原本的枝叶,使用新长出的,但这样仍不能保证100%安全。

2. 环境(environment)

搞定食物之后,接下来要制造一个小环境供其生长,这个小环境(微气候)就是用来模拟它在野外的生活状态。不同的物种对环境有着不同的要求,除了一个足够高以及方便攀爬的容器外(两倍于虫体才可以保证安全蜕皮),最重要的因素还有温度和湿度。

大多数品种最适应的温度是20-25℃,湿度是65-75%RH。虽然实际操作起来没有那么严格,但要尽量避免长时间处于过高或过低的极限温、湿度(译者注:或许部分物种处于极限的高湿度会感觉舒适,比如成年的雄性叶脩)。

作为一种桌面宠物,能够饲养在温度适宜的办公室或卧室、宿舍,甚至大学的工作室,都是不错的选择。虽然一些违背自然规律的灯光和杂音会一定程度影响到竹节虫生长,但总好过处于闷热的无人打扰的房间。毕竟不是所有人都愿意付出专门的空调房给虫子们。况且上述环境对于容易饲养的品种来说已经足够了。

在夏季,空调吹久了,人会经常口渴。这种生活经验告诉我们,空调房非常干燥,而竹节虫需要一个相对较高的湿度。满足湿度需求有很多方法,比如在网箱上搭一条湿毛巾,或者使用整理盒的话,减少盒壁的通风口数量。最为简单的方法是时常拿小喷壶噗呲两下,噗呲的频率取决于你的房间空气湿度。(如果必须经常喷水,在再次喷水之前让水完全干透)

接触异宠就是一种探索,尤其像竹节虫这样极少经验可供参考的类型,没有特别严格的“你必须如何”,取而代之的是探索式的思考:“我应该如何”。曾经有段时间我把竹节虫养在宿舍,需要外出几天,过往的经验告诉我湿毛巾没办法在空调房维持如此久,于是我用超长夜用做了替代品,嗯,保湿效果还不错。

3. 文化(culture)

(原文http://www.phasmatodea.com/phasmatodea-cultures)

没错,原文就是这么描述的——文化。或许我们还可以翻译为群落。

特定地区的人过着特定的生活,久而久之就形成当地的文化,这种文化在人类社会的表现可以是方言、习俗等。竹节虫的“文化”也有一些有趣的表现。

比如我们曾经找到过很多Oxyartes honestus的采集点,其中一个采集点特别容易出现奶牛色表现,这些年我们见到的所有奶牛色表现都是从这个采集点得到的。而在越南的另一个采集点,Oxyartes honestus的“文化”则表现在性格上。采集自越南的Oxyartes honestus很喜欢在受到惊吓时展开鲜艳的翅膀以吓退敌人,这是别的采集点所不具备的性格。

(1)保持文化纯洁

科研人员建议,要把不同采集点的竹节虫分开饲养(即便相同物种)。这样才能保证种群文化的纯净,同时使饲养样本才能具有科学价值。那么你可能会有问题:为什么同种的竹节虫还需要按照产地分开饲养?

这里主要涉及的是隐性物种(Cryptic species)的概念。“如果一个房间有100个分类学家,那么就会有至少101种分类方式”,显然,现有的分类模式不能满足所有分类学家,有些即便是现在确定了的相同物种,也可能在不久的将来被分为多个独立的物种,而仅凭形态,几乎无法判定他们是否是相同的物种。如此混养(maxed culture)就很有可能出现杂交。

这里有一个杂交例子(http://www.phasmatodea.com/keep-cultures-pure):

Osker把Anisomorpha buprestoides "Ocala" (美国佛州)的雌性和Anismorpha paromalus (拉丁美洲国家伯利兹)的雄性混养在一起,它们很容易交配并产下后代。子代F1很好的孵化、成长,且体色变成了两个物种的混合体;随后子代F2也成功孵化。这个例子证明两个独特物种可以轻易杂交,尤其在同属之间。

(2)尝试杂交?

此时我不禁奇思妙想:如果杂交在同属的竹节虫中很容易出现,那么出于物种研究的科学价值,应该禁止混合文化;但出于宠物价值,或许混合是一种不错的手段。我们可以尝试杂交一些同属的物种,使其子代出现有趣的性状;或者将一些漂亮却难以饲养的物种和容易饲养的物种杂交,尽可能使后代继承漂亮的外表和容易饲养的体格。就像猪笼草繁殖者那样,早在维多利亚时期,他们就将外表惊艳却难以在人工环境下茁壮生长的维奇猪笼草,和其他猪笼草杂交,以求子代同时具有貌美和易于养护的特点。

第二章 植食——从插花到驯化

本章详细讨论了人工饲养环境下竹节虫食物。一些基础的方面在最前面,如果是新手玩家,只需阅读1.和第一章的基本概括即可满足大多数易养物种,虽然越往后的内容越有趣,但是真正操作起来也越复杂,适合进阶玩家。

1. 插花

2. 插花的艺术(1)搭配(2)调味法(Coating Method)

3. 水果开食法

4. 自由直立设施(Free-Standing Setup)

5. 国内常见植食

1. 插花

我们需要使竹节虫的食物在饲养环境里保持尽可能久的新鲜,所以很多竹节虫繁育者选择这种简单方便的办法——插在水瓶里。不要小看“插花”,这里有很多小技巧值得推荐。

基础技巧:

*采集植物时尽量留出较长的茎,然后把生长点切掉(打头);

*插植物的瓶子最好高一点,这样可以使大部分茎浸泡;

*不要采集新生的嫩茎,它的保鲜时间会大打折扣;

*至少每周更换“插花”,同时更换水,干净的水更容易保鲜;

*网购的植物不要一次插完,可以包好放冰箱;

*也可以把“插花”换成“盆栽花”,种几盆植物轮流往笼子里换。

关于北方:

*冬季在积雪下可以找到新鲜的叶子;

*春季尽量不要用新生茎,采集一些隔年茎。

关于新生若虫开食:

*剪掉叶子的边缘对小若虫来说更容易开食;

*把已经开食的若虫和刚孵化的若虫放在一起,刚孵化的若虫会更容易食用已经被咬出豁口的叶子。(注意密度和体格不要差距太大,有啃残同类或打扰蜕皮的风险)

2. 插花的艺术

下文所描述的植物搭配和驯化食性,围绕着这几条基本定理:

① 不同的竹节虫在野外吃不同的植物;

② 虽然有些植物含有竹节虫所需的全部营养,但它就是宁愿饿死也不吃一口;(这使得驯化变得有意义)

③ 竹节虫的食性是可以被驯化的。(人为更改植食)

(1)搭配的艺术

插花本是一种艺术。把一捆枝叶**瓶子里喂虫,或许不需要考虑审美的艺术性,但对于一些不太好伺候的品种,“插花”确实需要一些别的“艺术性”。

比如你得到了某个喜欢的物种,已知它的公认植食是芭乐,但是你住在北京,这里种不活芭乐。在众多的解决方法中,其中一个方法就是变身植物猎人,寻找替代品。

寻找植食的过程可能是这样的:

*上网查找此物种公认的植食,比如我们已经知道了,是芭乐;

*筛选同类替代品(详见本章5),如部分物种用月季代替芭乐是可行的经验;

*给竹节虫尽可能多品种的替代品,试出哪几种植物上出现了啃咬痕迹。

我们最终可能会成功试出来几种竹节虫的可接受植食,但这不是它在原生地世世代代食用的那种(些)植物,如此可能导致某些方面的营养跟不上,出现“滞育”的现象。最好的补救措施就是以后每次更换植食时,都尽量把各种能接受的植物都搭配上,就像真正的“插花”一样,具有搭配的艺术。

好的结果是,经过几代培育,外来竹节虫会变得适应本土植食(笔者注:不得不承认会有物种入侵的可能)。有时也会有坏的结果发生,经过很多种植食的轮换,仍然无法满足一些非原生物种的营养需求。这无疑是令人沮丧的。

(2)竹节虫的“品味”(调味法Coating Method)

(原文http://www.phasmatodea.com/coating-method)

竹节虫为何不以所有植物为食?我们做一个假设,假设竹节虫会接受味觉的控制,像人类一样。植物中的某些物质会吸引它们进食,而不同的物种具有不同的口味。因此,科研人员开始了利用味道诱使竹节虫取食不同植物的实验。

实验非常简单,也在多个物种身上奏效了。大致原理就是把竹节虫寄主植物研磨成易于保存的粉,在使用时调制成浆糊涂在代理植物上,竹节虫会被代理植物表层的味道欺骗从而取食代理植物,久而久之,不需要涂层的欺骗,它们也能接受代理植物了。

具体操作使用的材料除了寄主植物和代理植物之外,还用到了德国的防腐剂Sümo和黄原胶。他们把竹节虫原本的食物放在烤箱中干燥(≤50℃)(笔者注:如果树叶很多,在这个温度下需要烤数个小时),然后研磨并筛去纤维(越细越好),这些叶粉可以在冰箱保存数年。使用的时候取适量,加水混合形成“涂料”,再加入少许防腐剂Sümo (Sümo含有山梨酸钾E-202和苯甲酸钠E-211,并且可以保持涂料一周不发霉不干燥),加入很少量黄原胶。如有需要,甚至可以把两种叶粉混合使用,如把橡树叶子粉和桉树叶子粉混合用于幽灵竹节虫等。

对于代理植物,博士建议了两种万能植食:

欧洲树莓Rubus fruticosus(译者注:我觉得大部分悬钩子属都能做代理植食)。

北美白珠树Gaultheria shallon (salal)这个几乎很难弄得到,法国花店的售价是3欧元15根枝条,国内暂时没有听说过,谁能搞得来也拉我上个车。

综上所述,众多饲养技巧里的终极技之一,食物驯化的完美方案。这个方法在人类社会叫做“调味”。

3. 新孵化若虫水果开食法

(原文http://www.phasmatodea.com/apple-slice)

众所周知,竹节虫的主食是叶子,但是在人工饲养下,苹果可以给新生若虫的开食带来很大帮助。

很多竹节虫的若虫喜欢吮吸喷洒在容器上的水,同样它们也会吮吸果汁,如果你给了它这种选择。相较于水,果汁含有更多营养,这或许会有助于启动它们的消化系统(仅猜想),因为很多品种的竹节虫在孵化后几天才开食。

傍晚或夜间(大多数竹节虫是夜行昆虫),把新鲜的苹果切片,挂在容器顶部(它们喜欢倒挂着聚集于容器顶部而不是站在地板),新生若虫会去舔食果汁。记得在腐烂之前取出。可以持续两天给予苹果片,然后忽然隔一天停止苹果供应,给他饥饿感(欲擒故纵),直到若虫们正常开食为止。

上述方法不止局限于苹果,其他水果或有相同的效果,不过缺少实验。

4. 自由直立设施(Free-Standing Setup)

(原文http://www.phasmatodea.com/free-standing)

这个试验(FSS)最开始被用于一种叶脩(Phyllium sp. "Cat Tien")。在对原有环境进行细微调整后,若虫的成活率大大提升。

说句题外话,很多人认为竹节虫的卵一直需要高湿度,但似乎并不是这样的。笔者曾有幸去过上述叶脩的产地“Cat Tien”,并且是在旱季去的。森林里非常干燥,到了晚上各种动物踩在落叶上到处嘎吱嘎吱响,保护区的皮卡车开过能荡起来几米高的黄土,甚至让我联想到我国的西北地区,显然竹节虫们是靠卵度过如此干燥的季节。另有些繁育者在气候合适的地区直接干孵也是能很好孵化竹节虫卵的。竹节虫卵需要湿度,应该只是在即将孵化的那段时间,足够的湿度能减少卡壳。

言归正传。FFS方法最开始使用于叶脩,但不局限于此,大家可以用这种方法饲养大部分品种。

我们需要一个足够大的笼子,里面的“插花”剪掉叶片边缘,并且不可太过靠近笼子壁或顶(>5cm),因此称为“Free”。这么做的原理是利用若虫喜欢到处走动和向上爬的特性,只要有新孵化的若虫,就把它移动到独立植物上,若虫无法爬向笼壁或顶,就能够一直待在食物上。我们需要每天的傍晚或夜间把迷路的若虫重新放到FSS设施上。

对于一些笼子不是很大的朋友,可以把插花瓶稍作改装,使用一次性筷子和夹子、皮筋等物件固定植食,使之保持独立。

5. 国内常见植食

(部分食性比较奇葩的需要寻找特定植食,如荨麻等)

*悬钩子属的各种树莓、浆果

*蔷薇科的各种果树,苹果、梨、芭乐、草莓

*山毛榉科(壳斗科)的橡树、栎树、青冈

*常春藤属

*很多蕨类植物(新棘脩小叶龙脩等植食)

*桉属(澳洲部分竹节虫植食)

*金丝桃属

*蒲桃属

*女贞属

欢迎各位补充

另外还有一个简单的方法,我最开始寻觅竹节虫草食的时候,只要是叶子有齿的,不管认不认识,统统带回家先。

第三章 环境——温度和湿度的主导

容器

温度

湿度

通风

光照

环境改变

1. 容器

饲养竹节虫容器基本可以分为①全开放式②半开放式③封闭式(讨论)。

且若虫所用容器应两倍于虫体,否则容易蜕皮失败。

(1) 全开放式网箱

网箱的支撑结构可以是各种材质,除了底面和正面外,所有面都是网制的(正面使用透明材质方便观察)。

可以自己DIY木制或铝架的网箱,也可以买现成的。

网箱透气性能良好,容易做的大且便宜,可以用来饲养一群大个体的竹节虫,但是维持湿度可能会相对麻烦。

(2) 半开放式

对于若虫们来说,我比较常用的是半开放式饲养盒。

把整理箱或塑料盒的一面镂空替换成纱网,也可以直接在容器壁打孔。镂空面积或打孔密度能控制盒子内的湿度。也可以使用“人渣盒”(爬虫饲养盒)。

容器需要在至少一个面和顶面粘上攀爬网,这对于竹节虫的蜕皮来说是必须的。如果在这个步奏使用热熔胶,请一定要把热熔胶拉出的胶丝清理干净,细长坚韧的胶丝会把竹节虫缠绕致死。

对于扁平的盒子,把它竖立起来使用效果更好。

这种方法具有一定透气性,又能通过开放程度控制湿度。

(3)封闭式

这是一种偶然发现的饲养方式。我和团队在采集原生鱼时发现了几只广西瘤竹节虫(Dares guangxiensis),由于没带多余容器,我把几只若虫和一些寄主植物装进了氧气袋并完全密封。后来我忘记了这些竹节虫,但是一周后它们仍然很好的活着,并且有一只成功蜕皮。

在随后的饲养中,氧气袋一直是这批这批瘤竹节虫的饲养容器。这种饲养方法非常方便,很好的保持湿度,植食不需要插水也可以保鲜一周,而且氧气袋的透明度能很好地观察它们。当换过几次食物后袋子变脏,可以把氧气袋也换掉。

对于其他物种是否奏效有待实践,不要用这种方式饲养需要高通风的物种。

2. 温度

(1) 远离极限温度

如第一章2.所述,空调是夏季大部分地区为竹节虫进行降温的最好途径之一。风扇能增加空气流通,但是对降温效果不是很明显,尤其处于一个比较闷的房间。我在使用空调之前,夏季是竹节虫损失最多的季节。

后来我把竹节虫带到一些比较舒适的温度环境,大学的工作室、宿舍都能成功饲养繁殖。对于全宿舍一起去上课的短暂闷热,他们还是可以接受的。

笔者认为,作为桌面宠物,和人类共享空间,既能让竹节虫获得舒适的温度,又能随时观赏互动,这是比较完美的情况。而饲养非常多竹节虫的大佬们或许要考虑设计虫房。

对于另一种极端温度——低温,大多数竹节虫反而没有那么敏感,除非饲养反季节人工虫或跨纬度过大的应季虫。

如果按照上文所述和人类共享空间,温度问题便不是问题。但是如果在没有暖气的中原地区饲养海南产的原生竹节虫,就会出现发育放缓甚至冻死的问题。

加热垫、加热线、陶瓷灯等,都是成本较低的解决方法,注意使用加热的时候会加速湿度的流失,还有陶瓷灯如果安装在大笼子内部,请加装防烫伤措施。

除了这些主流爬虫加热方式,笔者还用过鱼缸加热棒。我用加热棒加温60cm鱼缸的水,然后把另一个小鱼缸套在大鱼缸里面,在小鱼缸里正常饲养竹节虫。这种方法通过水加温又可以保持湿度,对于既养鱼又养竹节虫的玩家来说未尝不可,缺点是不太美观。

(2) 利用温度

成功养活竹节虫之后,可以利用温度做出一些“上帝一样的控制”,比如控制竹节虫的发育速度。笔者先讲一个广西地区竹节虫发育速度不同的例子。

大多数竹节虫都是一年发生一季,但是可能出现交替发生的情况(不是所有产地都会交替发生)。比如广西瘤竹节虫(Dares guangxiensis)在发生地多数为早春(刚刚度过最寒冷的季节)孵化,夏初就有大量成体。但是少部分虫会在秋季孵化,以大龄若虫越冬,这批虫的成体甚至有几率和上一批虫的成体交配。这意味着冬季延缓了竹节虫的发育。春季孵化的竹节虫只需要短短三个月就可以成体,但是秋季孵化的竹节虫足足成长了半年。

根据这个原理,可以解决部分竹节虫群落中容易缺少雄性的问题(比如叶脩属Phyllium)。由于竹节虫产卵是每天产一些,这导致孵化的过程也是过一段时间出现几只若虫,且雄性的发育会比雌性少一次蜕皮,寿命又比雌性短。这可能造成人工饲养下,成体雌性永远也见不到成体雄性的情况(尤其是饲养基数小)。这时我们就可以通过控温来减缓雄性的发育速度(例如18-20℃),同样还可以适当减少雄性的食物,这在螳螂饲养中很常见。

除了可以利用低温减缓雄性的发育,还可以利用低温延缓卵的发育(视品种而定具体温度,例如热带物种不可太冷)。这只能适用于新生的卵,而不是靠近孵化的卵。利用这种方式可以在卵的基数比较大时分成两组,一组经过低温,另一组正常孵化,这样能加大雄性和雌性同时成体的概率。

3. 湿度

上文中我们说到竹节虫作为桌面宠物可以和人类共享舒适温度,但人类的舒适湿度会和有些物种不同,尤其是雨林种。

春季和秋冬,因为不开空调的缘故,我对大部分物种只使用喷水的方式增加湿度(我的竹节虫和鱼缸放在一起)。所使用水最好是无氯的,但是自来水多少都会含有这个东西,氯可能会杀死一些敏感的竹节虫,这也视各地区自来水厂的情况。

如果你居住在非常干燥的地区,如北京,可能人们常待的舒适环境都需要空气加湿器,更不要说竹节虫了。在这种地区饲养竹节虫,单纯的喷水显然不能满足湿度需求(或者说总是要喷,很麻烦),我们可以放入一些吸水基质在笼子内或顶(也可以贴在壁上)。我曾经使用过湿毛巾、花泥、卫生巾,还可以把装了湿沙子或泥土的容器放在笼子底部。需要注意的是,要把容器拿纱网盖住,否则粪便掉入泥土会发霉,卵掉入泥土就很难找到了。

“通常,对于大多数源自热带地区的物种而言,大约70%的湿度已经足够”,如果是国产亚热带物种,湿度也可以适当降低。我很少用湿度计,全凭经验和感觉操作。据我过往的采集经验所知,一些亚热带海岛能够维持100%湿度长达数月,但是在人工饲养下我从没制造这么高的湿度,因为我知道,在如此高的湿度下保持通风是很难的,而且把湿度维持在六七十已经能很好的饲养大多数物种了。

有段时间我时常不能每天给空调房的竹节虫喷水,于是购买了空气加湿器和定时插座,这套系统很好的在学校工作室运转了。定时开关大概30元左右,加湿器可以任选,没必要购买爬虫专用,如果不能经常加水就选择大容量的。

除了空气湿度,有些物种还需要饮水(如龙虾Eurycantha、巨扁Heteropteryx等体型肥硕的物种)。它们可以舔食喷洒在叶子上的水,或者在外出前提供一小盘水。

在喷洒使用的水中可以加入热带黑水调节剂(每升50滴)(译者注:原文中的调节剂品牌型号价格昂贵且国内难以购买),这样做有诱使新生若虫开食的特效。

4. 通风

有些物种对通风的要求不严格,比如我曾经用完全封闭的环境饲养一些若虫,它们生活的很好。但是有些物种对通风的要求很高,例如环纹死灵(Necroscia)等,它们同时也需要很高的湿度,维持两者在较高的值是不容易做到的。可行的办法是,白天尽可能提供高湿度和通风,晚上减少通风。在通风减少的晚上,湿度会比白天更高,这样可以降低若虫蜕皮时的折损率。

增加空气流动对竹节虫是有好处的,即便是人类,在密闭的空间也不会感觉舒适。如果条件允许,可以给竹节虫吹吹风扇。

5. 光照

(1)夜间不要开灯

不要在饲养竹节虫的地方灯火通明,这是笔者经常会有的毛病。习惯了在夜里工作,卧室的灯经常通宵长明,这违反了竹节虫在野外的生活习惯。它们大多是夜行昆虫,长明的灯会让他们停止活动,误以为还没有天黑。然后我经历过很多次竹节虫拟态为树枝一动不动把自己饿死的情况。

如果非要灯火通明也不是不行,在曾经宿舍养虫的时候也经常灯火通明,但是从小若虫开始饲养的竹节虫逐渐适应了我的习惯,后来它们甚至也在白天活动、啃树叶。

对于宁死不屈,不愿意为我改变习惯的个体,我劝我自己日后善良,还是在加班的时候把他们搬出房间吧。

(2)光线引导孵化

光照除了对竹节虫本虫有影响外,对快要孵化的卵也是有影响的。大多数叶脩在早晨孵化,或者在打开灯后的一段时间孵化。而其余的大多数品种在夜间孵化。不要打扰正在孵化的竹节虫,可能会卡壳死掉。

P.S.有些竹节虫会晒太阳,但是人工环境下不可暴晒。对于这种可有可无影响不大的要素,笔者选择不给它晒,晒过头得不偿失。

6. 环境改变

大龄若虫或成体对环境的适应能力不如刚孵化的若虫,它们会对之前的环境产生一定依赖。这代表从低龄幼体开始饲养会更容易让竹节虫适应你的环境。但是不能说从成体开始养就会难以适应,会有很多个别情况。比如笔者在A地采集的Lopaphus sphalerus成体只用了一个晚上便习惯了人工环境,并且毫不理会彻夜通明的灯光,但B地采集的Lopaphus sphalerus在同样的环境下只存活了两天。

这之中有很多细微的因素,很难顾及全面。也造成了即便两个人使用相同的环境饲育相同的物种,可能一人成功另一人失败。这有很大的运气成分。

第四章 孵化——卵的孵化和储存

1. 孵化可能遇到的问题

2. 霉菌克星——跳虫

3. 粘弹和穿透弹(Glued Eggs Technique & Stuck Eggs Technique)

1. 孵化

孵化的基本条件是温度和湿度。一般我们会把竹节虫卵放在装有保湿介质的小盒子里,比如水苔、蛭石、珍珠岩、花泥甚至还可以是卫生纸、脱脂棉。

但是无论何种介质,发霉始终是一个不大不小的问题。少量发霉对竹节虫卵的孵化没有较大影响,倘若不加控制,有时霉菌会侵入卵盖,造成孵化率下降。(虽然有些时候都霉成一大块了,卵一样可以孵化,但防范于未然总归是好的,尤其对于一些价格昂贵的物种)

要想抑制孵化盒里的霉菌,首先究其根源。发霉的原因有两个,一是湿度过高,通风不够;二是卵盖的糖头和粘在卵上的有机物(母虫体液?)变成了霉菌的食物。解决方法可以适当降低湿度,增加通风,必要的时候洗一下蛋蛋,或是小心翼翼在不破坏卵盖的前提下摘糖头。但是这种精细工作搞一个两个还好,面对成百上千的卵,估计谁也不愿意这样折腾。(野外很多竹节虫具有“糖头”,可以吸引蚂蚁把卵搬来搬去,利于传播)

一些注意事项:

*不要使孵化容器太过拥挤,若虫从狭小的卵里钻出来会膨胀身体,需要一个舒展筋骨的空间,过多的若虫同时孵化会相互干扰,重则导致死亡。

*大多数物种会在夜里孵化,光污染或许对孵化有影响(详见第三章5)。

*短时间的干燥对卵无大碍。

*孵化容器顶部最好打孔,否则容易出现水汽凝结。

*蛭石是无机的,不会发霉,很适合孵化。

*如使用蛭石孵化,可在上面覆盖一层蛭石(2-3mm)这样有助于若虫出壳同时减少霉菌。

*对于将卵粘在叶子,树枝,树皮等上的物种,详见3

2. 霉菌克星——跳虫

(原文http://www.phasmatodea.com/springtails)白符跳虫、弹尾虫等叫法不一或不同品种的跳虫,下文统一称作“跳虫”。

你可以在很多地方发现这些小虫子,它们通常生活在潮湿的落叶附近,像是森林底层、农田、郊区、溪流,甚至是自家花盆里。由于霉菌是跳虫的食物,利用跳虫给竹节虫卵抑霉变得具有可行性。使用方法非常简单,直接把跳虫倒进竹节虫孵化盒里就可以了。跳虫同时可以作为一种环境监视生物,如果孵化盒太干,跳虫会死亡。

我们可以在一个小盒子里轻松繁育跳虫。搜集一些野生种群,或是直接在淘宝卖(笔者的种群是从鼠妇饲养盒里找到的)。把种群放入装有潮湿基质的盒子,这些基质可以是苔藓,也可以是木炭等。饲料可以用任何容易发霉的东西,比如面粉或米饭,然后制造一些通风口,并把繁殖盒放在较热(约25-28℃)的地方。几周后,它们可以成倍增长。注意保持基质湿润,否则跳虫会**。

使用时只需要把一些跳虫敲入竹节虫卵孵化盒里,跳虫会以卵外表的霉菌为食,此时不需要额外给跳虫增加饲料。

跳虫可能引发的危险情况:

1) 卵本身就有破裂的情况,这时跳虫穿透卵膜并吞噬整个卵。这种情况很容易发生在将粘附类卵从原本基质上移除的时候。

2) 部分卵破裂腐烂,大量的食物让跳虫开始过多繁殖,无数张饥饿的嘴巴会增加其咬破其他卵的几率,所谓水滴石穿。所以请时不时检查孵化盒,出现跳虫繁殖过多的情况,只需轻轻吹几下,留少量跳虫在孵化盒中即可。

3. 粘弹和穿透弹(Glued Eggs Technique & Stuck Eggs Technique)

(原文http://www.phasmatodea.com/node/188 & http://www.phasmatodea.com/node/186)

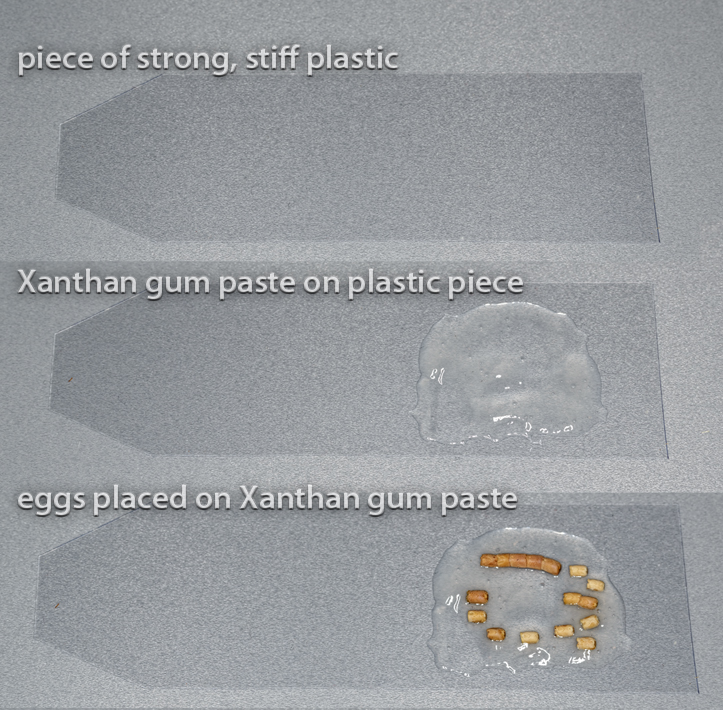

(1) 粘弹

有些物种将卵粘在它们生活的植被,树枝,树皮,树叶甚至草上。但是在人工饲养下,经常需要把它从附着基质上移除。然而被移动的卵很多时候会卡壳,难以孵化成功。这个教程就是用来帮助黏附型卵的人工繁育。

首先我们要取下卵。很多物种都是使用“水溶性胶水”(例如Calvisia,Neoclides),这让工作变得简单很多。我们可以用水反复喷洒此类粘弹,直至其非常容易和附着基质分离。我们可以小心地将卵“滚”到一边。

仍然有一些物种的卵使用“非水溶性胶水”(例如Marmessoidea),幸运的是这些物种的卵非常坚硬,可以在保证完整的情况下强力分离。

我们使用黄原胶把取下的卵黏在新基质上,这是一种无毒的有机材料,但缺点是是长时间培养往往会发霉。

具体操作:

-将少量黄原胶粉与水混合成粘稠的糊状物。

-将此黄原胶粘贴到一条硬塑料条上。

-黄原胶层的厚度不得超过鸡蛋厚度的一半。

-将分离的卵小心地放在黄原胶上。

-注意-确保卵盖指向远离黄原胶的位置,并优选放置它们,使它们在孵化过程中指向“下方”。

-黄原胶不得覆盖或涂抹卵盖,否则,若虫可能无法将其推开。

-可选地,将卵放在黄原胶上后,将非常细的沙子铺在卵和黄原上。沙子将覆盖所有的自由空间,这将有助于最大程度地减少孵化过程中霉菌的生长。

-让黄原胶彻底干燥(在室温下约1天)。

-用细毛刷仔细擦去多余的沙子。

-不要喷洒重新粘合的卵,否则它们会破裂。

-将卵放入培养箱中,并在此装置中保持较高的湿度。

-避免在培养箱中出现水汽凝结,如果需要,请增加一些通风(例如,增加针孔)。

(2) 穿透弹

有些竹节虫的卵不使用胶水,而是物理性的穿刺(例如Asceles)。对于这类,我们可以相仿“粘弹”物种,把黄原胶换成其他基质,比如棉花等。

第五章 文化——人工和野生群落

1. 物种名

2. 保持文化纯洁

3. 杂交

4. “变异”色

5. 野生群落

1. 物种名

比如淘宝店某竹节虫的商品名是这样——小飞机Lopaphus sphalerus ‘Gao peach’这个标题的意思如下:

“小飞机”是玩家或商家取的俗名,除了在特定爱好者圈子外,没有任何辨识度;后面的字母是拉丁二名法,分别意为“Lopaphus”属和“Sphalerus”种,我们经常还会看到SP种,意思是未鉴定种或未发表种(新种);“Gao peach”为物种名后缀,意为此种文化(群落)的采集地缩写,也代表这是纯种的文化(见2),这个缩写词要尽量具体到附近村庄或国家公园,以某个城市做后缀显然范围太大了。有时物种名后缀会变成形容词,这时只代表这一物种身上的特殊性状,并不代表纯种文化。

2. 保持文化纯洁

(原文http://www.phasmatodea.com/keep-cultures-pure)部分学者认为,以宠物或商用为目的的繁育者经常“换血”,这或许是徒劳且有害的。依据是,人工繁殖很多代的竹节虫已经和野生种群发生了很大的区别,他们甚至可以成为新的物种。

有一个普遍的对于什么是独立物种的定义,“某一自然种群的群体,它们与其他此类群体生殖隔离”(Mayr, 1942)。出于实际原因,分类学家们发表新物种的时候不会拿类似物种来实验杂交是否可行,因为他们大多数只保存有标本。于是大家不可避免地使用形态分类概念(morphological species),但是分类学的依据是探索生物的源头,而来自不同源头的生物,可能进化出类似的形态构造(如非洲幽灵螳Phyllocrania paradoxa和中南拟捷螳Parablepharis asiatica);或来自同源头的生物,进化出不同的样貌(如斧螳属Hierodula和盾胸螳属 Rhombodera)。这只是一个显而易见的例子,在实际工作中,分类学家可能会因形态问题无休止的争吵下去。像是拿筛子筛面粉,一些分类学家使用粗孔的筛子,而另一些使用更细的筛子,前者容易忽略多样性,后者却忽略了统一性。不过谁知道迟早会进行什么样的分类学深入研究,细致严谨总归是好事。

这里有一个关于澳洲幽灵竹节虫(E. tiaratum)的实例。它们在欧洲被繁殖了五六十年,该种是公认的新手入门种。然而几年前欧洲的繁育者忽然报告称它们出现了问题,有趣的是,这些出问题的幽灵竹节虫种群都是在引进了新鲜野血后发生的。仅仅是巧合,还是新旧文化的互相排斥?这只是一个猜测。

家养竹节虫保持文化纯洁需要严格分开来自不同地理的文化(群落);详细标记不同文化的孵化盒;如果饲养难以用肉眼分别品种的多种文化,若虫越狱后不可放回纯种的箱子。

3. 杂交

竹节虫在同属间似乎很容易杂交,我们在第一章就有提到过Oskar的杂交实验。这或许会给异宠玩家带来不少可玩性——人工培育出特殊基因品种,像是非常流行的“玩具蛇”和各种守宫即是如此。

4. “变异”色

竹节虫的拟态不止表现在外表,有些物种有很强的“学习能力”,我们要举例的是幽灵竹节虫(Extatosoma tiaratum)。无论是野外的群落还是人工饲育的群落,它们都会出现稀有的地衣色。这种颜色非常有趣,通常是黑白或果绿色,模仿野外的地衣。但是这些颜色并不是遗传变异,很大程度取决于环境。某些遗传种群,可能会使激活地衣皮肤的趋势更大,但所有的幽灵竹节虫都可以这样做。

只需把饲养环境摆满地衣,在若虫第一次蜕皮的时候会有几率激活这个稀有皮肤。但是只有雌性具有地衣色表现,且如果若虫在第一次蜕皮时没有激活地衣皮肤,以后也不太可能变成地衣色了。

最后,成体的地衣幽灵竹节虫会恢复绿色。地衣色只出现在2l和末龄之间。

我联想到第一章提到的奶牛色Oxyartes honestus,这种奶牛色和幽灵的地衣色或许有些类似,我只在雌性成体上观察过这种颜色。有趣的是,在奶牛色Oxyartes honestus的原产地,也生长着大量地衣。

5. 野生群落

第一次见到大量的竹节虫是在广西,四月初,和职业采虫人上山。采虫人丰富的户外经验带我见识到很多奇特物种,也包括我们津津乐道的竹节虫。

按照采虫人的习惯,我们利用白天时间爬至山顶,在山顶静候日落,等天完全黑下来原路返回。这样一来虫子在晚上都出来了,二来可以观察到不同海拔的物种。我也是在那时,第一次见识到种类和数量都如此多的竹节虫。

值得一提的是,在白天的登山途中,我们没有看到一只竹节虫,但太阳落幕后,它们都从树梢爬了下来。我曾经在黄昏时看到环纹死灵的若虫摇摇摆摆从一棵粗壮的大树上爬到低矮灌木丛。

下面列举一些野外竹节虫生境和寻觅技巧:

*白天看环境和植物,晚上找虫子。(一些非常潮湿的雨林里白天很多竹节虫活动不分昼夜)

*竹节虫很喜欢溪流环境,因为溪流会带来稳定的湿度。但并不是所有的溪流环境都能找到竹节虫,有些溪流常年流水,温湿度适宜,但就是没有寄主植物生长,这也无法构成竹节虫原生环境。

*山地是有利于竹节虫生存的。即便是种有人工林的山(种满人工林8成不行了),看看在人工林边缘能否找到原生植物,这里的竹节虫或许是较为常见的物种。

*竹节虫的季节性很强,国内品种大多是一年一季,有些孵化期非常短的可能出现一年多季,但是冬季的低温会延缓卵的发育速度。即便是我国最南方,也会有几个月较难找得到竹节虫,所以去对季节是很关键的。一些亚热带地区会有干旱季,大部分竹节虫靠卵度过这个时期。

*如果找到了一只竹节虫,不妨在周边看一下,适合竹节虫生活的地方一般会有很多只。

*记住竹节虫是在什么样的植物上待的(拍照),它可能以这种植物为食,也可能是路过。如果是第一种情况,接下来要做的就是寻找这样的植物。

*采集竹节虫的话可以同时采集植物。如植物不常见,可带回些植物使用第二章2(2)的调味法更改植食。有时我甚至会连根挖走一些植物。