八闽文脉·创造 | 在漳州遇见非遗

在福建省的最南端,静卧着一座滨海古城。

它海纳百川、兼收并蓄,承载着闽南文化的历史脉络,1.26万平方公里的境域里,有着山川、岛屿、滨海等自然景观,还有着棉花画、漳绣和东山贝雕等诸多非物质文化遗产,它就是漳州。

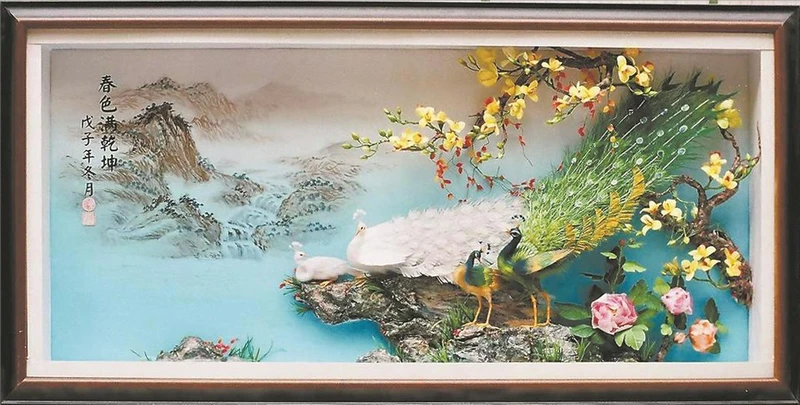

漳州棉花画,原名“棉絮堆画”,起源于弹棉被行业,是以脱脂棉花为主要材料的手工艺术制品。它综合运用了彩扎、浮雕、国画等艺术技法塑制而成,具有构图新颖、技艺精湛、造型生动等特点。

棉花画品种繁多,规格各异,分普通型棉花画、绸扎画、银线画等五大类,有140多种规格。一幅幅棉花画是漳州民俗文化生活的写照,是漳州的一项特色艺术。

棉花画技师主要运用抽丝、按压、捏、搓、扎、剪、叠贴、刷胶固化等工艺手法,搭配无光纺布山水画作背景,再将作品镶入精致的玻璃镜框,制成独具特色的棉花画工艺品。

漳州棉花画的雏形最早可以追溯到清代。

当时漳州城一带聚集着许多弹棉被的工匠,为了拓宽棉被的销售市场,他们利用彩色棉花,创造性地在棉被胎面上揉线、铺花、缀字、镶嵌,制作出繁简不一的吉祥纹样图案或祝福文字,这就是棉花画的雏形。

漳州棉花画真正成为一门工艺,是在二十世纪五六十年代。

据《漳州名产志》记载,1959年,在龙溪专区展览馆举办展览期间,时任龙溪专署美术工厂负责人的侯楚霖创造性地把原本附着在棉被胎面上的图案分离出来,用脱脂棉上彩粘出家禽、水鸟等造型。

1963年,弹匠游秋源、黄家声等人运用彩扎、彩塑、浮雕、国画等工艺,将小猫、金鱼、花鸟等“小玩意”镶嵌到玻璃框里制成独立工艺品。

20世纪80年代,漳州棉花画产业日益壮大。据《福建省志》记载:

1985年,漳州地区已有十几家工厂生产棉花画,产值达132.01万元,比1984年增长132%……1987年生产80696幅,产值有220万元,产品销往北京、上海、广东、江苏等10多个省市……

当时,不少棉花画作品不仅远销海外、广受好评,频频出国展览、被定为外交赠礼,还登***新闻电影制片厂的《祖国新貌》纪录片。此外,漳州市民每逢乔迁、新婚,也都习惯将棉花画挂在新房,更添喜气。

2010年11月,“漳州棉花画”被列入漳州第四批市级非物质文化遗产名录。

从为了拓宽市场而在棉被上进行的创作,到真正成为颇具地方特色的艺术作品,历经岁月洗礼,漳州棉花画依然展现着它不曾褪色的文化魅力,普通的棉花经过匠人巧手,构建出一个个在棉花中盛开的艺术世界。

漳绣,以针代笔、以线为墨、见于衣饰,是以漳州地区为中心的闽南手工刺绣。

漳绣的起源可追溯到南宋时期,与漳纱、漳绒同为漳州织造史上著名的三大工艺。漳绣在中国织造史上的地位仅次于苏绣、蜀绣、湘绣、粤绣四大名绣。

《漳州府志》记载:

漳州妇女善刺绣。刺绣之巧,几过苏杭。名媛相见,竞夸女红。衣裳裁纫亦多自制。绿窗贫女,以此为生,故有家无担石,而纤纤十指,足供饔飧。

宋明时期,漳州就已经出现了生产漳绣的家庭作坊。明清之际,漳绣不仅与漳绒一直是朝廷的贡品,还借由海上丝绸之路远销海外。清末至民国,漳州经营刺绣行业的作坊达几十家,大者容有几千名绣工。

漳绣的进一步发展与闽南侨乡习俗有着密切的关系,华侨常带绣品前往侨居国,漳绣因此更加广泛地流传国外:“其航大海而去者,尤不可计。”

2009年5月,漳绣被列入第三批福建省级非物质文化遗产名录。

漳绣所形成的艺术表达非常丰富,仅针法就有缠针、扣针、贴绣、齐针、抢针、钉金、双面针、过桥针、迭针、叠针、平绣、套绣、贴绣、空心打籽绣、凸绣等70多种,其中空心打籽绣和凸金绣是漳绣特技。在漳绣中,只要对物体理解透彻、对基本针法运用娴熟,就可以体现所有素材的肌理。

在古代,不管是大家闺秀还是贫家女子,都擅长刺绣。大家闺秀以刺绣表现才艺,贫家女子凭其养家糊口。彼时漳绣底料多用漳缎,绣线用真丝线和金银线,色彩瑰丽、神态生动、绣工精细、立体感强、层次分明、浮雕效果显著,题材多寄予美好生活寓意,“图必有意,意必吉祥”。

在近代,漳绣作品色彩浓郁、层次分明、光亮鲜艳、镶色合理、接色顺和,以光、亮、齐、密、洁、凸为佳,尤其是金线绣和打籽绣,层次分明、立体感强、浮雕效果明显。

现如今,不少漳绣艺人开始了新的探索,努力让漳绣回归生活,与现代生活相融。

可变的线条、色调,不变的精致、丝理,从富有生机的鸟飞兽奔到精致传神的人物肖像,为了开拓更大的空间,篇幅再大仍保持精致,远看有气势,近看有细节,漳绣艺人正努力突破漳绣以往的尺寸,让它走向人们的生活空间。

用针线灵动勾画精美图案,以方寸之地展现精巧构思。针脚细密,丝线细长,千百年来,手工艺人以针为笔,以线为墨,将漳绣的魅力如同徐徐画卷展现在人们面前,而那一幅幅卷轴,更如同翻涌而起的海浪,将漳绣带到海外更多的地方。

贝壳是海洋的馈赠,贝肉鲜美、外壳精巧,如若再经一番设计雕琢,那就成为精美的艺术品,极具观赏性。

漳州东山岛是典型的海岛文化集聚地,这里贝壳资源丰富,自古以来,源于海洋文化,以及民间祭祀、居家装饰需要,渐渐形成独立的东山贝雕制作技艺。

明清时期,东山民间艺匠已经利用贝壳的色泽,将贝壳磨成薄片,再雕出简单的鸟兽纹图样,镶嵌在铜器、镜子、屏风和桌椅上作装饰。民间还用贝壳制作香炉使用。

之后相继出现了以各种人物、动物、花卉等表现形态的陈设品和发饰工艺品,乃至运用于寺庙、祖祠、民居的建筑装饰,至此贝雕开始形成一个独具特色的工艺美术门类。

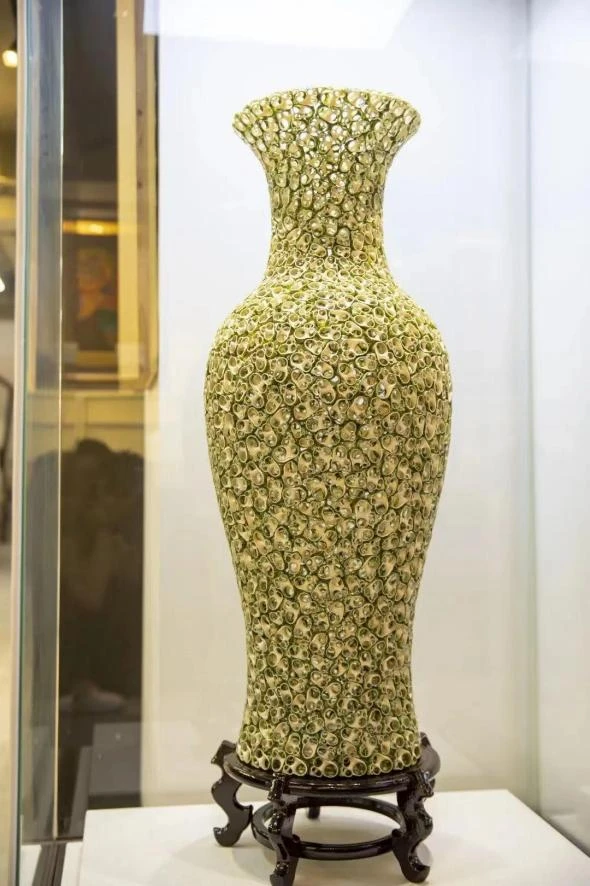

东山贝雕工艺独特之处在于妙用多种贝壳切片自身所具有的大小镂空螺旋孔的结构、纹理、肌理、色泽,首创出立体造型的贝壳通花瓶、宝鼎等十几种工艺类型。

东山贝雕以贝堆盆景为主,重视传统的螺贝镶嵌技法,形成了自己独特的浮雕式画面和自然洒脱富有诗意的风格,强调利用贝壳的自然美,通过雕塑的技法和国画的神韵,表现出生动而又极富意境的画面,题材多为山水、花鸟、历史故事等。

一雕一琢间,一枚贝壳由寻常变为惊艳,化身成为一件件精美的工艺品,令人爱不释手。

2018年7月,东山贝雕技艺被列入第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

2022年1月,福建贝雕(东山)被列入第七批省级非物质文化遗产代表性项目名录,这也为这项即将失传的古老技艺重新点燃了明灯。

天然形成的贝壳,经过匠人巧手被雕琢成万千形态,它们正以一种全新的方式,焕发崭新的艺术活力,丰富多样的贝雕作品,将中原文化与海洋文化融合的奇妙景象体现得淋漓尽致。

无论是棉花画,还是漳绣,又或是贝雕,它们都是漳州丰富文化底蕴的生动写照。它们如同一张张特色鲜明的城市名片,吸引更多人走进漳州,了解漳州,更好地感受这座城市的人文风情。在未来,这些于漫长岁月中沉淀下来的艺术,一定会在传承和发展中愈发熠熠生辉。

来源:中共漳州市委讲师团、“学习强国”福建学习平台 编辑:张浩明 校对:王国栋 校审:李延林

推荐关注