棉花极简史:在中国始终被感恩,西方人通过它,赤裸裸地看到了钱

一朵棉花,两种心态,中国人始终在感恩,西方人赤祼祼地看到了钱

提示:中国人对待棉花的感情,是被穿在身上,虽然未曾像鲜花一样盛开,却给了人们实实在在的温暖,是人们心中的母亲形象,是人们心中的母亲花。然而,西方人并不是这样,商人们在一些牛仔裤上镶嵌水晶,最贵的可以卖到每条一万美元的价格,而一条纯棉制作的内裤也曾被估价到1300美金一条。他们在棉花身上看到的是钱,沉甸甸也赤裸裸的钱。

中国人是有良心的。

直到现在还说,看见棉花,就想到了乡下的妈妈。所以,中国人至今认为棉花是母亲花,它盛开的样子如同母亲的满头白发。

中国的上海,国际的大都市,对于这座城市,很多人都不知道的是,曾经的市花是棉花。据《上海园林志》记载,1927年上海建市后,一些社会人士认为上海应该有属于自己的市花。于是,1928年初,大家开始行动,把牡丹、玫瑰等等名花一同邀请而来,作为市花的选择对象。

让人们没有想到的是,棉花居然取胜了,不是花的棉花,成了上海市的市花。

为什么呢?还是这句成语起了作用:松郡之布,衣被天下。

当时,上海市的棉纺织产业非常发达,棉花带给这座商业城市的财富可想而知。

更为悠远的历史是:元朝,黄道婆从崖州(海南岛)来到上海,改良纺织工具,传授纺织技术,推广棉花种植,使棉花成为上海主要的经济作物,上海的棉花和棉布销往全国各地。

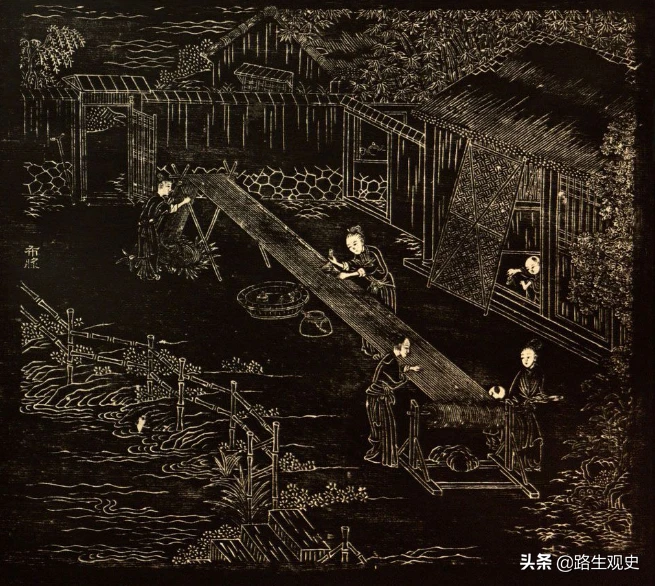

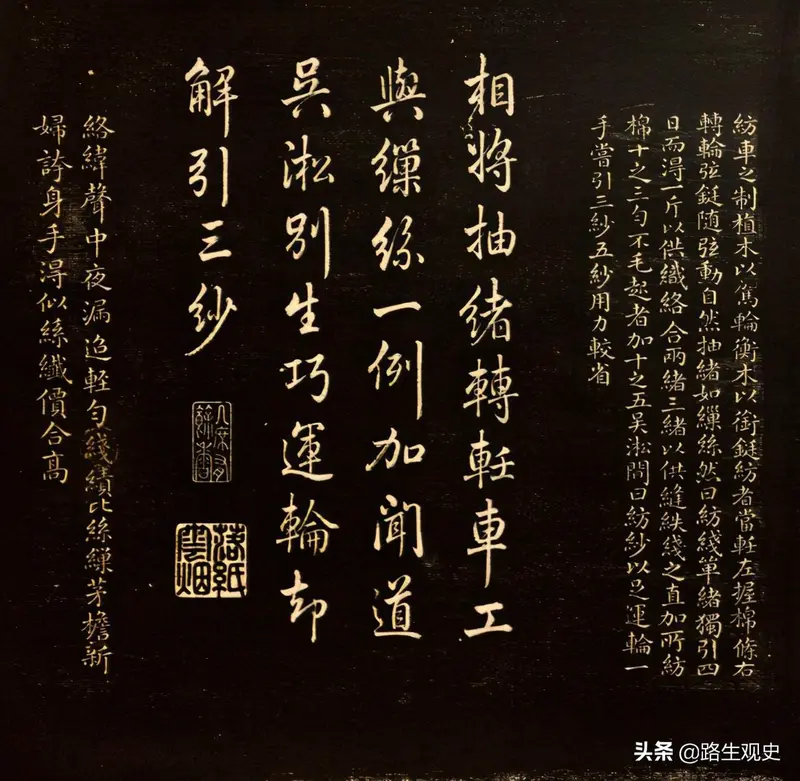

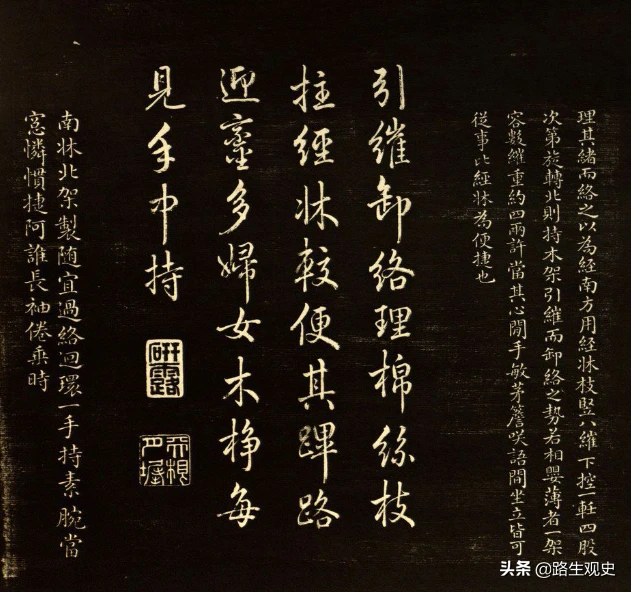

黄道婆,宋末元初棉纺织专家,和棉花一样,亦是后世心中母亲的形象,所以,又名黄婆、黄母。她是松江府乌泥泾(今属上海市)人,也是一位棉纺技术改革家。她的童年很辛苦,因为当了童养媳,不堪虐待流落至崖州(治所在今海南省三亚市崖城镇),并在崖州生活了40年,向黎族妇女学习到了棉纺织技艺,总结出“错纱、配色、综线、挈花”的织造技术。元朝元贞年间(1295—1297年),黄道婆返回故乡,教乡人改进纺织工具,制造擀、弹、纺、织等专用机具,织成各种花纹的棉织品。

黄道婆不仅改善了乌泥泾和邻近地区人民的生活,而且对明清两代江南农村和城镇的经济繁荣产生了深远影响。

黄道婆去世后,松江一带就成为全国的棉织业中心,历经几百年之久而不衰,自然而然地有了那句成语。后世为纪念这位棉纺行业的伟大母亲,为她建祠祭祀、树碑立传,尊奉她为“织女星”或者“先棉神”。

这就是中国人对待棉花的感情,被穿在中国人的身上,虽然未曾像鲜花一样盛开,却给了人们实实在在的温暖,是人们心中的母亲形象,是人们心中的母亲花。

在一个母亲的形象中,中国史籍也记起了棉花在中国的生长和推广,这是一段血肉之躯的人性化历史。

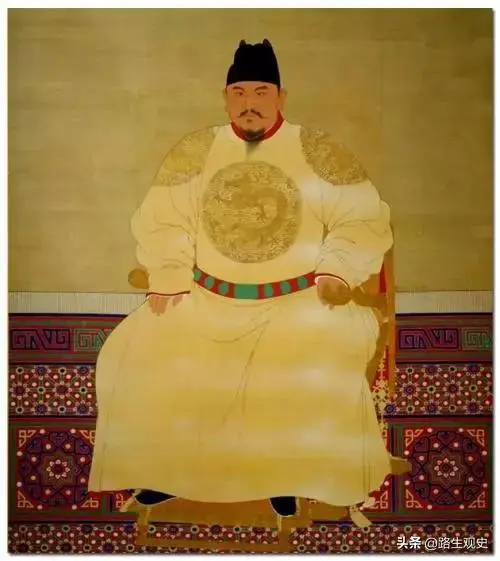

翻开史书,关于棉花,除了黄道婆,人们还能看到朱元璋,一位出身贫寒的皇帝。他深知衣被对穷人的重要意义,他把目光盯在了棉花的身上。于是,他颁布政令,在全国强制推广种植棉花。其文曰:“凡民田五亩至十亩者,栽桑麻棉各半亩,十亩以上倍之,又税粮亦准以棉布折米。”

意思很明显:农民只要是有5-10亩地的,至少要种半亩棉花;10亩以上的,要加倍种植。又说:“益种棉花,率蠲其税。”只要多种棉花,就能抵税免税。

如此,棉花在中国得到大范围的推广。再加上棉纺的技术以及黄道婆的改良,中国人很快穿上了棉衣,便宜、实惠、温暖,甚至还有后来的好看、流行,影响经济与社会,也便成了中国人的棉花史——穷苦的老百姓从过去穿不起丝绸、穿麻的时代,进入了着棉时代,肌肤一下子与棉紧了。

不管棉花以何种形式出现,中国人都对棉花心怀感恩与尊敬,像侍候可以给自己生命的庄稼一样侍候着中国大地上的那一株株开成了母亲花的棉花。这也恰恰说明了中国人对待万事万物的态度,有良心的感恩的态度,但在世界的另一端,事情却并非如此。

据说,棉花的原产地是印度和阿拉伯。“棉”字是从《宋书》开始才出现的。棉花大约是在南北朝时期的传入中国的,但是多在边疆种植。边疆种植当然离不开新疆,《南史·夷貊下》中说,高昌国“多草木,有草实如茧,茧中丝如细,名曰白叠子,国人取织以为布,布甚软白,交市用焉”。可见棉花在那时的中国叫白叠子,不叫棉花,棉花的传入中国有海陆两路,海路当然离不开泉州,但那时并没有黄道婆和朱元璋,并没有推广开来。

唐灭高昌时,得到了一种棉花,没有得到大规模的种植,更别说,生产加工成衣被了。因为,9世纪阿拉伯旅行家苏莱曼在其游记中说,中国人当时还将棉花种在花园里,作为“花”来观赏。所以,黄道婆和朱元璋是中国棉花史两个里程碑式的人物,而在他们的同时代,人们不能确切地知道西方人在穿什么,但在他们之后的西方世界,人们却能知道西方人对棉花的不同态度。

翻开世界史,人们会发现,英国曾经是个非常牛的国家,曾经通过“圈地运动”获得了大量可以种植棉花的土地,同时也获得了大量的劳力,棉花原产之一印度也曾被其“圈”了进去。英国人通过印度以及其他一些地方,把大量的棉花运到了英国本土,之后发展机器的加工,引发经济爆炸式的发展和增长,使一小部分人变得非常富有。但很可惜,在18世纪英国女性曾被禁止穿着纯棉面料,因为纯棉当时被认为是带有色情意味。

纯棉面料怎么会有色情意味呢?这个意味大约就是我们今天所说的,谢谢你给我温暖,你是我的棉花,因为温暖等于棉花,而这种诗意的表达当时就被英国人认为是**了。这,让人想到,比棉花更古老的丝绸走出中国国门后,罗马的一位哲学家近于无奈地这样述说:“我曾见过一些丝绸制成的衣服,它既不蔽体,也不遮羞。女人穿上它实在不能说自己不是裸着身子。这种衣服是通过正常的贸易渠道花巨资从不知名的国度进口而来的,这是为什么?为的只是让我们的妇女们在公共场所也能像在她们的私房里一样,裸体接待情人。”

不同的认知、不同的表现,但如果简单地将这认为是西方人的不识货,那就大错特错了。因为,穿什么在这里已经不是很重要了,哪怕是兽皮,只要有钱就好!当年,棉花的生产线上,富裕起来的还有法国人和美国人。“尼姆”是一个法国城镇,这个城镇由于盛产“尼姆之布”而著称。“尼姆之布”就是牛仔布,而蓝色牛仔裤是取材于棉花的。当时的商人们在一些牛仔裤上镶嵌水晶,最贵的可以卖到每条一万美元的价格,而一条纯棉制作的内裤也曾被估价到1300美金一条。于是,美国人算了一笔经济账,称:如果美国所有的棉花都只用来制作牛仔裤,那么总产量将超过50亿条。

棉花,东传与西传有了两种截然不同的命运。和中国人的感恩心态相比,西方人在这里看到的是实实在在的票子。为了得到这些票子,他们炮制一些莫须有的说法,也就再也正常不过了。更重要的是,美国纸币的75%取材于棉花,而棉制的纸张被用来帮助美国保存三种文件:独立宣言、权利自由法案和宪法。

行文至此,也可以说是棉花的极简史了:一朵棉花,两种心态,中国人始终在感恩,西方人赤祼祼地看到了钱。

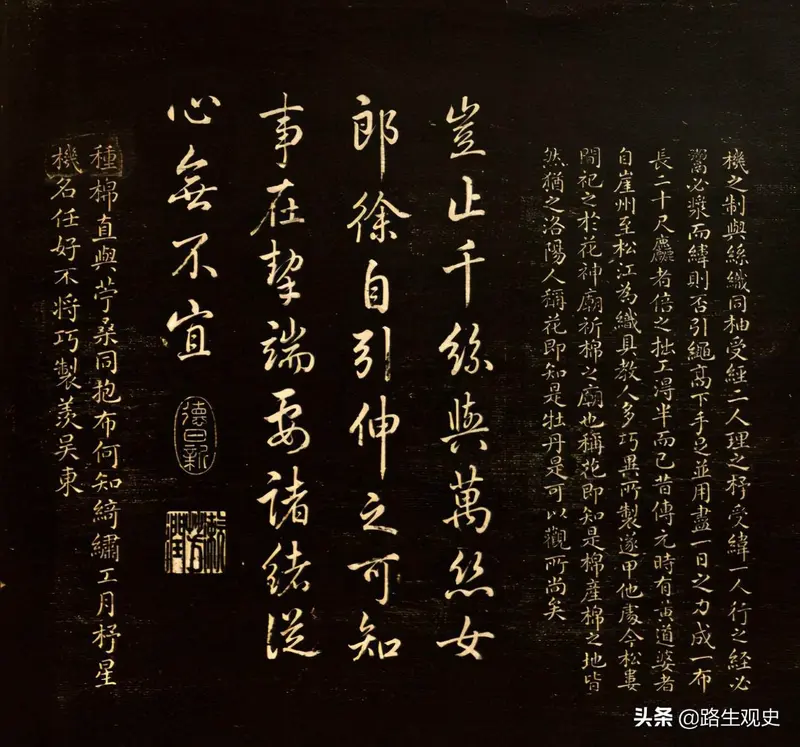

本文图片来自网络,部分配图为乾隆书法题诗《御题棉花图》拓本,方观承画,乾隆题诗,1765年。此拓本有图十六幅,计有布种、灌溉、耕畦、摘尖、采棉、炼晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染,每图都配有文字说明和七言诗一首,似连环画。书前收录了康熙《木棉赋并序》,是我国仅有的棉花图谱专著。