棉花变布72道工序 手工织布人盼技艺传承

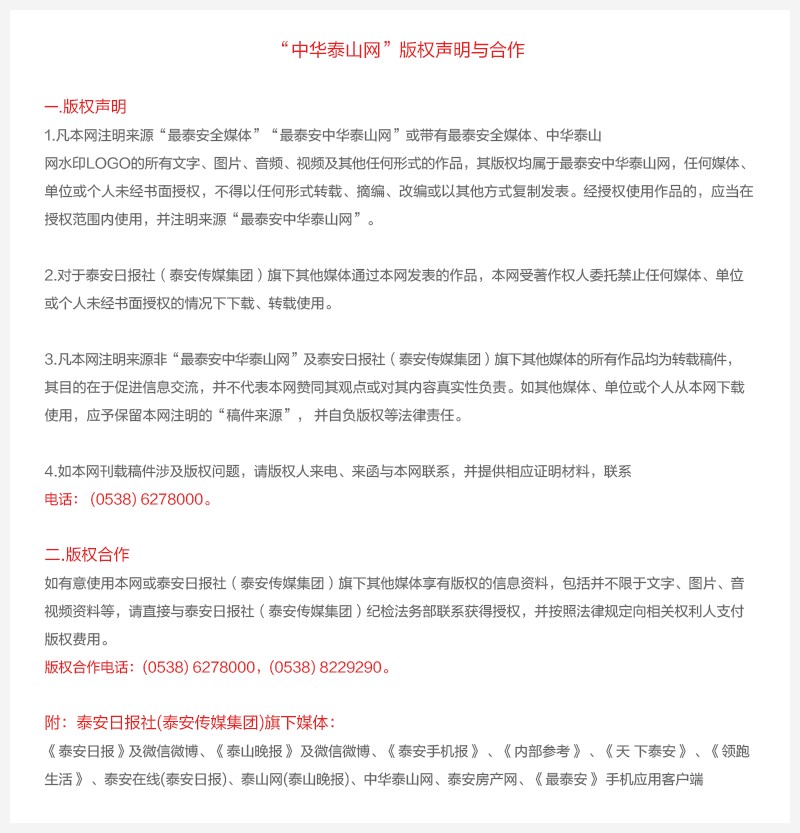

忙碌在织布机上的王淑美。 张越嘉 摄

“咔嚓——咔嚓——”走进太阳部落民俗街的一间小屋,角落里的一台纺织机有节奏的发出声音,在纺织车上,48岁的王淑美用手中的梭子纺织着一块块色彩斑斓的粗布。她是泰城后七里的一个普通市民,在她的这里保留着最古老、最原始的手工纺织工具。作为这门传统手艺为数不多的传承人,王淑美最大的心愿就是将这门濒临失传的古老手工纺织技艺传承下去。

72道工序 道道都是“细活”

走进王淑美工作的区域,有节奏的咔嚓声便传入耳中,这就是王淑美每天必须做的功课。王淑美说:“从我太祖奶算起,家里传承这门手艺的到我这已经是第五代了。”1985年,17岁的王淑美从菏泽老家来到了泰安,对这座充斥文化气息的旅游城市充满了好奇心的她决定留在泰城发展。在王淑美母亲年轻的时候,原本红火的纺织业日渐消落,一些纺织机甚至被打砸损毁,可从小喜爱纺织的王淑美硬是将她全部家伙什带到了泰安,走到哪带到哪。

“织布共需七十二道工序,主要是选棉花、压棉花、弹棉花、搓布绩、纺线、拐线、染线、浆线、沌线、络线、经线、缠线、闯杼、刷线、作缯、牵机、织布、僚机等七十二道工序。”说起织布,王淑美如数家珍。“每织完一匹布都要用泰山上的干柏壳用温水浸泡一小时,晾干后再做成各种产品,这样做成的产品质地柔软。”王淑美介绍说,特别是用的颜料,必须是天然的,每一道工序都是“细活”。

记者在现场看到了浆线这道工序。王淑美在浆线之前要先准备一口大点的锅、一个陶瓷盆、汤勺、水和面粉,水和面的比例是10:1,每斤线二十粒柏壳。做法是把水倒入锅中大火烧开,放入柏壳,煮三十分钟,这时随着水蒸气溢出一种淡淡的清香味,捞出柏壳,倒入之前准备好的面糊,用小火熬制,用汤勺顺时针不停的推,面和水慢慢融合在一起,随着温度的升高,锅里开始起泡泡,再熬五分钟,把火关掉,等锅里没有了泡泡,就变成了浆线用的浆糊,等温度降低不太烫时,把它盛到陶瓷盆里才能开始浆线。

每日为游客讲解老粗布历史

从王淑美不断的展示里,看到她是以泰山脚下的纯天然彩棉为原料,运用古老器具以及几千年传统工艺纺织而成。王淑美边织布边笑着说:“我喜欢传统的东西,在鲁中鲁西南形成了男耕女织的传统习俗,女子出嫁时都要带上自己织的布做成的被褥作为嫁妆放在新房里,引来众多人的观看和赞扬。”

在王淑美的店面里,记者看到有各种各样颜色的老粗布,形状也大有不同。记者看到货架上除了做床单、被罩、衬衣外,在老粗布上运用古老的刺绣、平绣等针法,绣出各种鸟语花草等各种有意义有寓意的图案,做成鞋垫、儿童兜肚、儿童马夹、纪念包等。

王淑美于2013年被聘入太阳部落景区,让游客参与到老粗布的制作中来,同时,给游客们讲解老粗布的悠久历史和在解放战争中老粗布所起到的重大作用。因此,王淑美亲手制作的老粗布这一独特的制作风格给人以美的享受,并得到了广大游客们的高度赞扬。

希望更多年轻人把纺织传承下去

王淑美坐在古老的纺织机前,熟练地用手将一根根丝线穿过去。在原始纺织技术濒临失传的当下,能在这里感受着古老的纺织气息,让人感慨万千。王淑美对手工纺织有一种深沉的爱,但是,看到目前的现状,她又忧虑重重。现在的年轻人,已经没有人愿意干这些又苦又累的活儿。她说:“由于原料和成本很高,手工纺织挣不了几个钱”

因此,王淑美有一个朴实的愿望:“现在的工人也都已经老了,我希望更多的年轻人,能参与到我们这一项事业中来,把这一项非物质文化遗产传承下去。”说到这里,王淑美欣慰的一笑,她说:“现在我门下还有三名传承人,85年的王文倩、89年的闫理博、92年的王雪松,她们都希望能把我这门手艺传承下去。”