棉花的叶龄调控理论与技术问题

20世纪80年代以来,****栽培调控技术从引进试验到成为优质高产栽培的重要措施,经历了从单一的化学调控技术→综合调控技术→叶龄调控技术的发展历程。本文主要介绍叶龄调控技术的理论基础。

1 叶龄调控技术的主要特点

叶龄调控技术是在综合调控技术体系的基础上,以叶龄为调控的时间指标,以器官同伸关系和苗情诊断指标为调控的生物学依据,以各种调控技术的调控效应为调控的技术参数,科学确定调控技术实施的叶龄,准确实施对与该叶龄同伸的器官群进行调控的技术体系。与“综合调控技术”相比,“叶龄调控技术”具有以下特点:

1.1 调控时间的精确性

“叶龄调控技术”是根据棉花的生长发育规律,以叶龄作为调控的时间坐标,较过去以生育阶段作为时间坐标更精确。

1.2 调控目标的准确性

叶龄调控技术是以棉花各器官与叶龄的同伸关系作为依据,所以,调控技术所针对的器官或器官群准确。如要想控制第n 个主茎节间长度,根据器官同伸关系:主茎第n叶与第n节间同伸。再根据调控技术的效应期,如化学调控的效应叶龄为n-0.6~n+0.7,于第n叶进行化调,则可有效控制第n个主茎节间长度。

1.3 调控结果的可预测性

叶龄调控技术是按叶龄计算调控效应期的,因此在实施调控技术的时间上更精确;同时,因为叶片的生长有很强的规律性,因此,可以较精确地预测调控的结果。如已知某调控技术在第n叶实施,其效应期为n+2 叶,则可预测到与n+2 叶同伸的各个器官都将受到调控。

1.4 调控实施的超前性

在生产中,可根据调查资料和棉株长势长相的预测结果,在苗情出现偏旺或偏弱之前就进行适量的调控,使棉花始终按壮苗长势长相生长发育。

1.5 具有诊断功能

在进行棉田中后期调查时,可根据某些器官的相关性状诊断出该棉田曾在某叶龄实施过某项调控技术,并分析其调控时期和用量的合理性。从而能较好地总结调控的经验和教训。

打顶后,叶龄调控技术的应用期结束,此后的调控技术与传统的调控技术一样。

2 叶龄调控技术的理论基础

2.1 棉花叶片发生与生长规律

2.1.1 主茎叶与叶原基的同伸关系

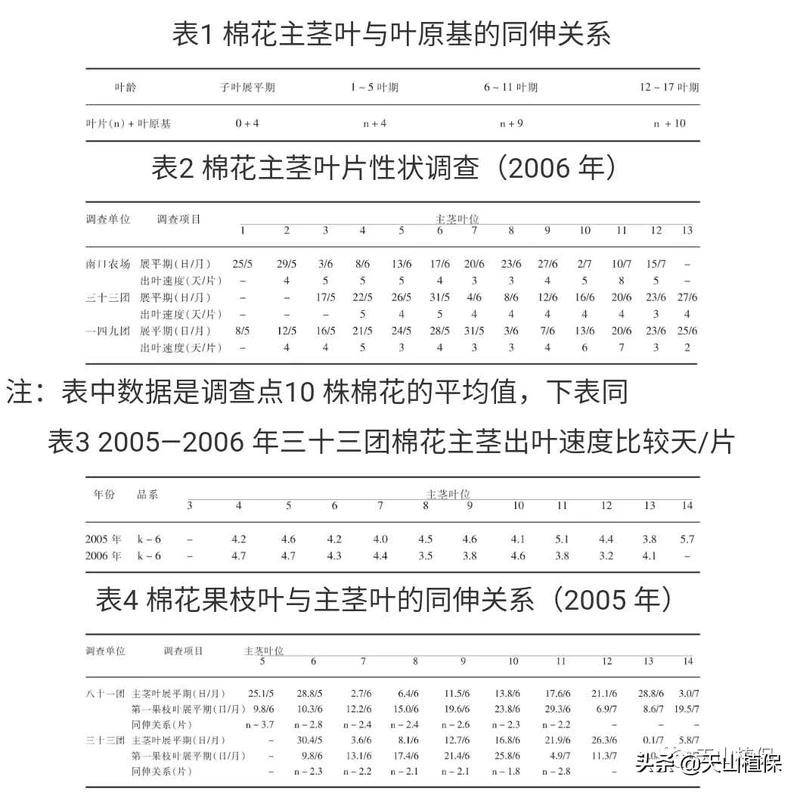

前人的研究(表1)[1]表明,棉花子叶展平期,主茎生长点有4个叶原基;1~5叶期,叶原基总数为n+4(n为叶龄);6~11叶期,主茎内叶原基总数保持在9 个;12~17 叶期,主茎内叶原基总数保持在10个,按此规律则可以估算出n叶调控时可能影响的叶原基。

2.1.2 主茎叶的出叶速度

兵团棉花超高产项目组多年多点的试验结果(表2)表明,棉花主茎叶的出叶速度多为3~5 d。同一年份,南疆中早熟棉花品种的出叶速度较北疆早熟棉花品种慢;由于年度间温度的差异,同一棉区、同一棉花品种不同年份间主茎叶的出叶速度也存在一定的差异(表3)。

2.2 棉花器官同伸关系

通过连续多年对高产棉花生长发育规律的研究,将高产棉花的器官同伸关系总结如下。

2.2.1 主茎叶(n)与第一果枝叶的同伸关系

从表4[2]可以看出,棉花第n 主茎叶与n-2~n-3 主茎叶的果枝第一果节叶同伸,且随果枝位上升,果枝以上的主茎叶数呈逐渐减少的趋势。

2.2.2 主茎叶与主茎节间的同伸关系

在一般情况下,棉花节间从开始伸长到伸长最快时,需要5~9 d,到基本固定需要13 d左右。同一天内,主茎上有4~5 个节间同时伸长,但以顶部第三节间伸长最快。

主茎节间与同位叶的生长速度存在较好的对应关系:主茎第n叶与第n节间同伸。

2.2.3 叶、蕾同伸关系

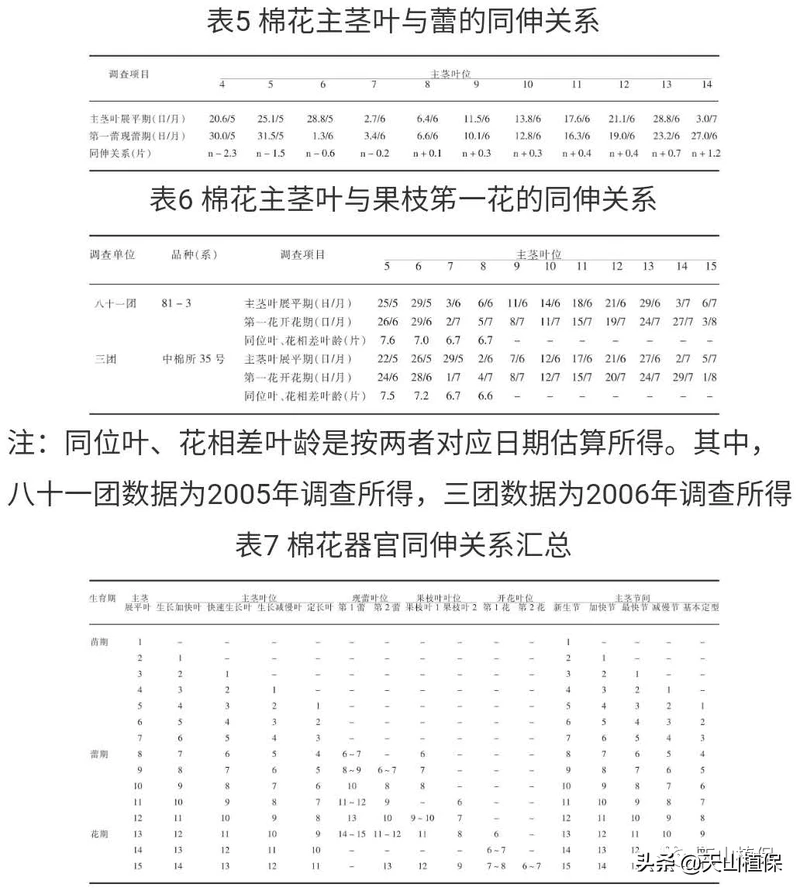

从表5[1]可以看出,2005 年八十一团种植的棉花品系81-3 的主茎叶与同位果枝第一蕾的同伸关系为n-2.3~n+1.2(n 为2005 年八十一团种植棉花品系81-3的主茎叶龄)。即叶、蕾同伸关系从负值(现蕾期晚于同位主茎叶展平期)逐渐变成正值(现蕾期早于同位主茎叶展平期)。这与过去的研究结果基本一致。

2.2.4 叶、花同伸关系

从几年的调查结果(表6)可以看出:(1)棉花果枝第一朵花开花期晚于同位主茎叶的展平期24~32 d,两者的同伸关系为n-7.6~n-6.6 叶龄,且随开花的果枝位上升而逐渐下降。

2.2.5 棉花器官同伸关系小结

根据研究资料并参考前人的研究成果,将棉花各器官的同伸关系汇总整理见表7[1]。从表7可以看出,与一个叶龄同伸的不是一个器官,而是一个器官群。如与第8叶龄同伸的器官有第6叶位的第一果枝叶、第6~7叶位的第一蕾和第4~8节间。因此,在第8叶位进行调控,不仅仅影响第8片叶,同时也影响上述器官。计算该调控技术效应期内的器官群,受影响的器官最少在10个以上。

作者:陈冠文、王峰、林海、毕显杰、余渝、宋敏、韩焕勇、张新国,来源:新疆农垦科技2021年第1期,图文编辑:天山植保,转载请注明出处!